ツルゲーネフの文学人生の原体験と幼少期

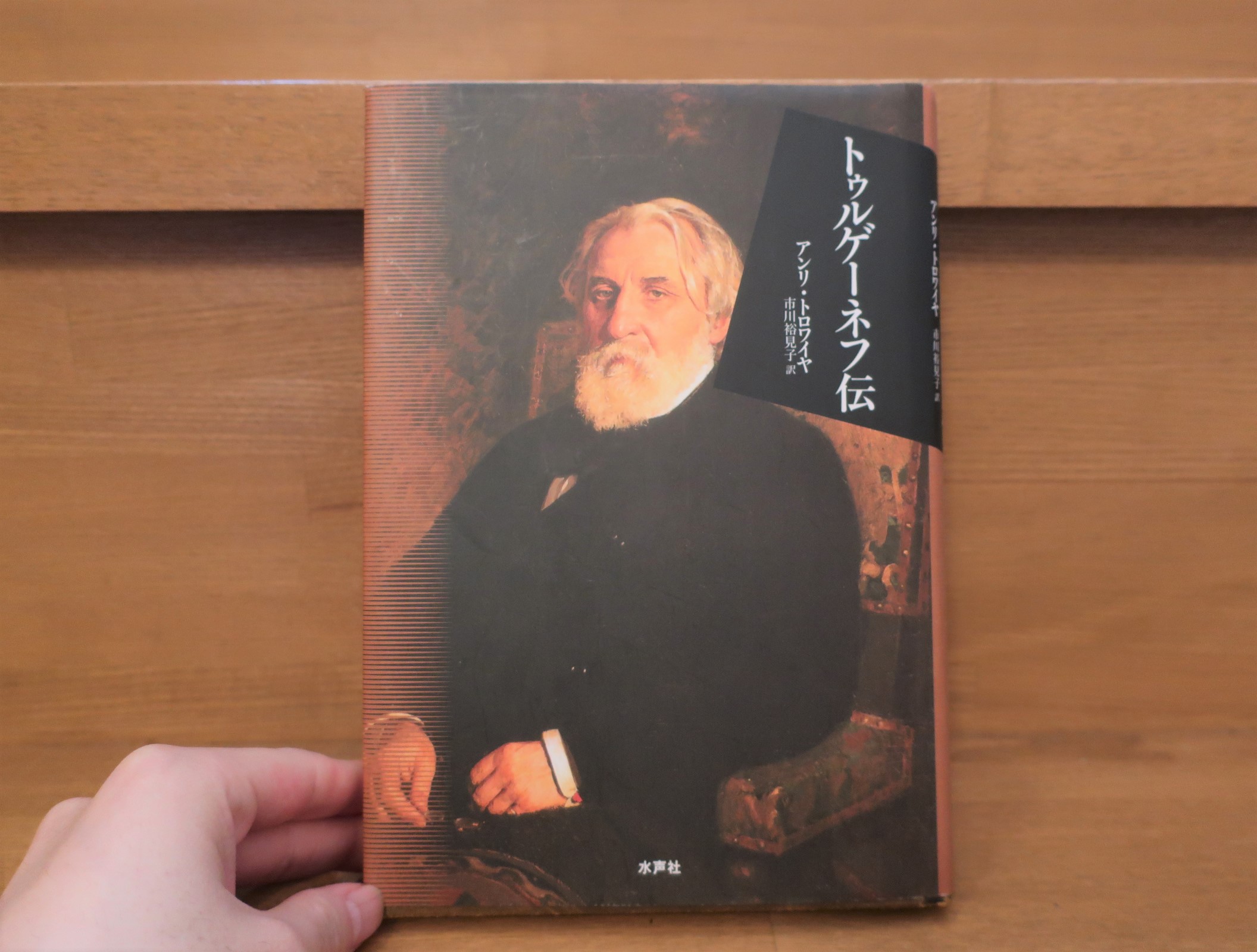

前回の記事ではアンリ・トロワイヤの『トゥルゲーネフ伝』をご紹介しましたが、今回はその『トゥルゲーネフ伝』と佐藤清郎の『ツルゲーネフの生涯』を参考にツルゲーネフの文学人生の原体験となった彼の幼少期と青年期をざっくりと見ていきたいと思います。

暴君、母ヴァルヴァーラと幼きツルゲーネフ

ツルゲーネフの母ヴァルヴァーラはまるで専制君主のような暴君ぶりで農奴に恐れられていました。

それにしても残された資料からは、このヴァルヴァーラの評判はきわめて悪い。私の読むことをえたいくつかの評伝(アンドレ・モーロワ、ザイツェフ、ボゴスロフスキー、チムポット、フリーボーン等)は、すべてヴァルヴァーラを専制的な女地主の典型として描き出している。

ツルゲーネフ自身の回想も、農奴を虐待する母、自分を鞭打つ母を伝えていてきわめて暗い。そしてほとんどの研究者が、ヴァルヴァーラの死後、愛人ヴィアルドーに宛てた、亡き母の最後の日記を読んだ直後のツルゲーネフの感想をしるすことを忘れていない。

それは、「私の母が亡くなりました」という記述で始まり、「なんという女だろう、友よ、ああ、なんという女だろう!」という感きわまった叫び声で最高潮に高まる痛切な文章である。

筑摩書房 佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P12

※一部改行しました

その暴虐ぶりの一例を挙げてみましょう。

およそ彼女の残忍さを伝えるエピソードには事欠かない。すでに述べたチューリップと園丁の話のほかにも、たまたま彼女にお辞儀をしなかっただけでシべリヤ送りになった下僕もいた。

家令ですら彼女の不興を買えば、ただちに家畜係におとしめられた。彼女に刃向うものはすべて追放の憂き目をみた。

画才を買われた農奴ヴァシーリーは、見込まれてモスクワへ修業にやられ、腕をみがいてボリショイ劇場の天井画を描くまでになったが、彼女のひと声で呼び戻されてしまった。

そして女主人の命令で毎日毎日、同じ花の絵ばかりを描かされ、しだいにノイローゼとなり、心の優しいお坊ちゃんのイヴァーン・ツルゲーネフに幾度もぐちをこぼすようになり、あげくの果ては描いたものを引き破って女主人の折檻を受け、半死半生の目に遭った。

この男はその後逃亡し、酒におぼれ、路傍で哀れな死をとげるのである。

些細なことで鞭打たれる農奴はあとを絶たなかった。そういう苛酷な仕置を、幼いイヴァーンは馬小舎の隅や納屋のかげで、じっと息をのんで、胸をしめつけられる思いでうかがっていたのである。彼のデビュー作『猟人日記』は、その悲しみと憎しみの中から生れた。

多感なツルゲーネフのすべての感情の中で、いちばん強いものは「同情」であった。このような体験の中でますます鋭さを増していったこの「同情」こそ、彼の生涯の同伴者となる。彼のオーチェルク(記録文学)も、ロマンも、それを生み出し、支えている異常な観察力も、この「同情」と結びついている。

不遇な者、不幸な者、満ち足りぬ者、破滅が予想される者、みずから挫折の予感を持ちながら行動せずにはいられない、あわれなハムレット(余計者)たち、滑稽で悲しいドン・キホーテたちに、彼は惜しみなく同情をふりそそぐ。

同情こそ彼の公正のあかしであった。同情は彼を気弱にするとともに、彼を意外なほど強い人にもした。彼の「中道」は、ためらいではなく信念であった。

筑摩書房 佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P15-16

※一部改行しました

ツルゲーネフは間近で虐待される農奴の姿を同情の目で見ていました。そしてそのまなざしは単なる他人事ではなく、彼自身が感じる恐怖と憎しみと一体化したものでした。

農奴制度とは彼にとって、何よりもまず実の母その人を指すのであった。激しい農奴制度への憎しみ、倶に天を戴くまじと誓う彼のいわゆる「ハンニバルの誓い」は、母への憎しみと悲しみから起ったのだ。この富裕な大地主の息子は、自分の家の農奴たちと同じように、幾度も逃亡をこころみている。彼は後年、次のように回想する。

「ぼくは、夜、逃げ出そうと思ったほど恐怖を覚えたことがめる。それで、そうっと起き出て、静かに服を着けると、闇にまぎれて廊下づたいに玄関の間に出て行ったことがある……」

しかし、運悪くドイツ人の家庭教師カルル・イヴァーヌィチに見つけられ、なだめすかされて連れ戻されるのである。

後年、彼はフローべールにもこう語っている。

「ちょっとしたいたずらのために、ぼくは鞭で打たれ、夕食を食べさせられずに庭をさまよい、目から頬を伝って口のあたりに流れ落ちる塩からい水を、にがい喜びを覚えながら飲みこんだことがあるんですよ。」

「ぼくには幼年時代のことで幸福な思い出はひとつもない」と、晩年の友人ポロンスキーに言い切ってさえいる。理不尽との闘いが、幼いときから彼には始まっていたのだ。これもまた、後年ドイツの文学者ピーチに語ったことだが―

「私は家庭的伝統というようなものを知りません―私の青少年時代は、いわゆる上流の生活とか都会生活とかからは遠いところで過ぎました―早くから、周囲の環境の理不尽さが奴隷制度、農奴制度への憎しみを,私の心に吹きこんだものです。」

逃げ道は自然しかなく、森しかなかった。自然が遊び場であり、友であった。鳥を追う楽しみは生涯彼について廻る。鳥の鳴き声と羽ばたきは、一瞬、一切を忘れさせてくれた。幼い彼のもう一つの楽しみは、庭の片隅の茂みのかげでの読書であった。書物も彼に忘我の時問を与えてくれた。

筑摩書房 佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P16

※一部改行しました

「ぼくには幼年時代のことで幸福な思い出はひとつもない」

大人になったツルゲーネフにこう言わせてしまうほど彼の幼少期は苦しいものでした。

よそよそしい冷たい父親と、すぐカッとなる怒りっぽく、過酷で独裁的な母親に対して、イヴァンは生涯を通じて苦悶と崇敬の記憶を抱き続けた。

この二人がそもそも、トゥルゲーネフの精力に満ちた女性たちに対する嗜好と、隷属というものに対する嫌悪感の出発点だった。「私はびんた、抓りあげ、殴打、平手打ちなどのはびこる空気の中で生まれ育った」と彼は言っている。

また、「私の早くからの奴隷制、および隷属状態に対する憎悪の念は、自分を取り巻く醜悪な環境を眺めることで身につけたものである」

水声社 アンリ・トロワイヤ 市川裕見子訳『トゥルゲーネフ伝』P16

こうした時代があったからこそ彼は農奴制に反対し、古いロシアの体制を嫌っていったのです。

ただ、ここで興味深いのはこの「ぼくには幼年時代のことで幸福な思い出はひとつもない」というツルゲーネフの言葉です。

驚くべきことにドストエフスキーはこれと正反対のことを述べています。彼は農村で過ごした幼少期の素晴らしい思い出をその生涯の原体験として語っているのです。『作家の日記』に収められている短編『百姓マレイ』はその典型です。

こうしたところからもすでにツルゲーネフとドストエフスキーの人生観の違いは現れ始めているのかもしれません。

さて、話は戻りますが佐藤清郎はこの母親ヴァルヴァーラについて興味深い指摘をしています。

では、ヴァルヴァーラは世評のごとく悪地主の典型のような女であったのか。多くの資料はそれを肯定しているかに見える。

表面的にはそうだと言わねばならないだろう。ただ、その際、彼女の内部では熾烈な闘いがおこなわれていたことを忘れてはなるまい。

さまざまな花を、特にチューリップを愛する一面を持っていた女でもあるのだ。もっともその花壇を荒す者がいると、園丁全部が理不尽な仕置きを受けねばならなかったことも事実ではあるが(アデライーダ・ルカーニナの回想)。

自分の意に逆らう息子イヴァーンの肖像を床に叩きつける荒れ方を見せながら、そのあとで、元の机上にそれをそっと戻しておく彼女でもあった。

息子たちと絶交状態に入ったあとで、彼女は次のような文句をひそかに日記に書きこんでもいる。

「ああ、私の子たち!許しておくれ!神さま、あなたも私をお許ください。なぜなら傲慢が、この致命的な悪徳が、いつでも私の悪いくせなのでございます。」

一方において、息子たちへの面当てに財産抹消の小細工を弄しながら、他方において、勘当同然のイヴァーンの誕生日に涙を流し、かつての団欒の日をなつかしく回想する母親でもあったのだ。

彼女の心の中では、先祖からの狂暴な血、そして彼女自身の不幸な生涯によって歪められてしまったエゴと、まともな優しい母親の気持が、たえず闘っていたのである。

その一途な愛は、いつも憎とすれすれのところまで高まらずにはいられなかったのである。

彼女はまさにドストエフスキー文学に登場する人物たちと共通な性格の持ち主であった。極限的状態で、善と悪、愛と憎の相剋を味わいながら生きていったひとなのだ。

筑摩書房 佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P13

この解説の最後の部分は非常に重要です。

ツルゲーネフがなぜドストエフスキーに対して激しい嫌悪を覚えたのか、その答えのひとつがここにあるような気がします。

ツルゲーネフは幼少期の経験から、荒れ狂う極端な性質、事柄を嫌うようになりました。

そのため彼は中道を愛する観察者、傍観者となっていきます。

極端から極端へとあっという間に飛び越えてしまうロシア的な精神が彼にはどうしても我慢ならないのです。

理性的で平穏を好む彼の思想はやはりドストエフスキーの描く極端な人間とは相いれないなと私も感じてしまいました。

(※ロシア的精神については上の「ロシアの謎に迫る鍵!暴君!?名君!?イヴァン雷帝の混沌たる精神」の記事でお話ししています。極端から極端へとあっという間に飛び移る混沌。その代表例が15世紀のロシア皇帝イヴァン雷帝と呼ばれる人物です。この伝記もアンリ・トロワイヤによって書かれています。)

次の記事ではアンリ・トロワイヤの『トゥルゲーネフ伝』で説かれていた若き日の海難事故でのエピソードを通してツルゲーネフの青年期を見ていきたいと思います。

以上、「ツルゲーネフの農奴制嫌悪のはじまりと暴君のごとき母ードストエフスキーとの比較」でした。

次の記事はこちら