ツルゲーネフの青年期に起きた海難事故―若き文豪の意外なエピソード

ツルゲーネフの青年期に起きた海難事故―若き文豪の意外なエピソード

ツルゲーネフ(1818-1883)Wikipediaより

前回の記事「ツルゲーネフの農奴制嫌悪のはじまりと暴君のごとき母ードストエフスキーとの比較」ではツルゲーネフの幼少期と母親との関係についてお話ししました。

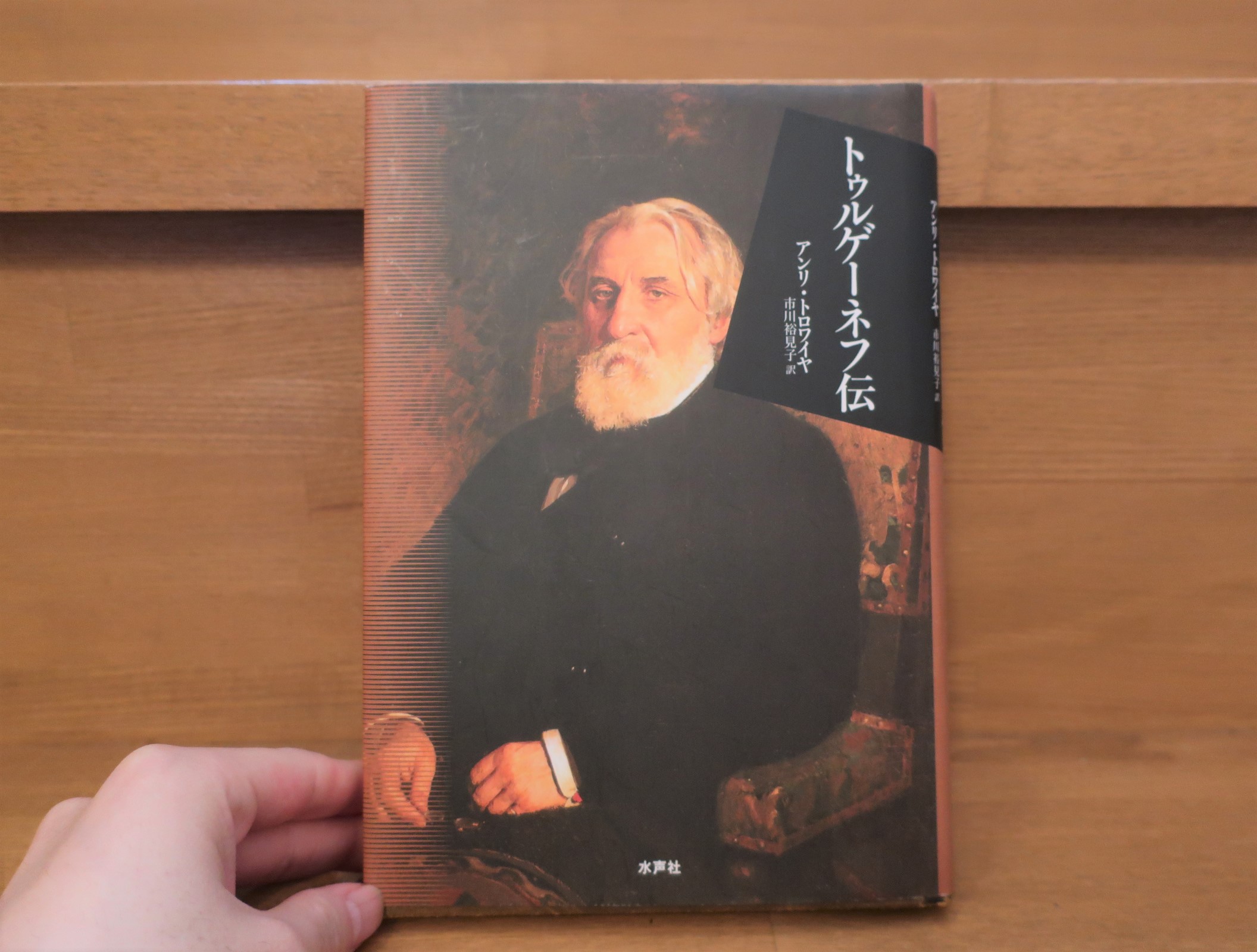

今回の記事では青年となり家を離れようとした時に起こったあるエピソードについてお話ししていきます。このことは以前の記事「ツルゲーネフのおすすめ伝記―アンリ・トロワイヤ『トゥルゲーネフ伝』」でお話しした、以下の部分に相当する部分になります。

アンリ・トロワイヤの本伝記においても、そうしたエピソードは残らず再生産されている。そしてたとえば若い日に出合った海難事故に際しての「大きな坊ちゃん」らしい無様さや、好敵手ドストエフスキーを揶揄した意地の悪い風刺詩のこと、老齢となるに到っても未練がましいうわずった手紙を若い女性に出し続けるその手紙の文面にいたるまで、文豪トゥルゲーネフに対する尊崇の色濃い伝記ではとかく省かれる箇所まで、余すところがない。

水声社 アンリ・トロワイヤ 市川裕見子訳『トゥルゲーネフ伝』p257

今回紹介するお話は「若い日に出合った海難事故に際しての「大きな坊ちゃん」らしい無様さ」とトロワイヤが形容したエピソードになります。

では早速トロワイヤの『トゥルゲーネフ伝』を見ていきましょう。少し長くなりますがせっかくですので全文読んでいきます。

一八三八年五月十五日、ヴァルヴァーラ・ペトローヴナが桟橋まで息子を見送った際には、泣きむせぶやら、十字を切るやらで大変だった。

彼がドイツに発つことを強く求めておきながら、彼女は自分のした決意を後悔していた。彼がニコライ一世号に乗りこむのを絶望的な思いで見つめていた。この船で息子は、サンクト=ぺテルブルクからリューべックまで行くのだった。

しかし彼の方はといえば、船が早く沖に出てくれないかと思っていた。最後の間際まで、母親は脅しや忠告、哀願を浴びせて、息子の頭をくらくらさせていたのである。

ひとたび海上まで出ると、解放の思いを味わった。やっと、もはや従順な息子ではなく、自由な人間になれたのだった。彼は二十歳で、さまざまな計画を心に抱いていた。

彼は強烈な潮風を深々と吸い込み、タービンの羽根車が波を蹴って立ててゆく音に、うっとりと耳を傾けるのだった。

一等客用のサロンには、ロシア社交界の美しい女性たちが何人かいた。紳士たちはランスクネ〔カードゲームの一種〕に興じていた。トゥルゲーネフもそれに加わったが、もっとも母親には、賭け事には決して手を出さないと約束していたのだった。

五月十八日、彼が図々しくも賭けでもうけている最中に、髪をふりみだした女性がテーブルのところまで駆け込んできて、こう叫んだ。

「船が火事よ!」

乗客たちはパニックとなった。みなが甲板に押しよせた。「言葉にも表せない混乱ぶりだった」とトゥルゲーネフはのちに書いている。

「誰もが自己保存の本能にとらえられているようだったが、なにより自分が真っ先にとらえられていた。一人の水夫の腕をつかまえて、自分を助けてくれたら、母親が一万ルーブル出してくれる、と約束したのを覚えている。」

煙突の両側からマスト全体に沿って、煙が燃えるように輝きながらモクモクと上がるのを、恐怖にかられながら眺め、彼はただ一つのこと、災厄を逃れることだけを考えた。

狼狽し、悲嘆にくれて、「こんな若さで死ぬなんて!」と呻いた。女たちや子供たちを突きとばさんばかりにして、救命ボートにたどりつこうとした。

さいわい船はすでに海岸の見えるところにあった。船長が炎上する船体を沿岸間近まで乗り上げさせ、乗客たちはボートで海岸にたどりつくことが出来たのだった。

しっかりとした陸地に上がってみると、トゥルゲーネフは自分の卑怯さを恥じた。災難を逃れてほっとした気持ちには、後悔の念が混じっていた。

母に語ってきかせるに違いない何人もの人が見ている前で、自分はしてはならない振る舞いをしてしまったのだ。

そして実際、彼の船上での行いが、ほどなくロシアの社交サロンでの語り草となった。仰天してヴァルヴァーラ・ぺトローヴナは息子に手紙を書いている。

「船上で聞こえてきたのは、おまえの嘆く声ばかりだった、というのは一体どうしたことでしょう?……この件についての噂があちこちから私の耳に届き、たくさんの人が私に話して、ほんとにいやな思いをさせられます。『嘆きに嘆いて、こんな若さで死ぬなんて、と言った図体の大きなトゥルゲーネフ氏……。』

そこにはご婦人方、お子さんのいる女の方たちがいらしたのですよ。なぜおまえのことばかりが話題になるのでしよう?図体の大きな紳士なのはおまえのせいではありませんが、人が見ているかもしれないところで、そんなにこわがるだなんて。これはあなたの汚点として残るでしよう。不名誉ではないまでも、すくなくとも滑稽だ、ということでね。」

水声社 アンリ・トロワイヤ 市川裕見子訳『トゥルゲーネフ伝』p25-26

※一部改行しました

このエピソードはツルゲーネフが20歳になる年のエピソードです。

若い頃の話ですので伝記でもかなり早い段階でこのエピソードと対面することになりました。

初めてこの出来事を知った時はかなり驚きました。ドストエフスキーのライバルと呼ばれるほどの大文豪がこんな若き日を過ごしたというのは衝撃でした。

これに対して佐藤清郎氏は『ツルゲーネフの生涯』でこのように述べています。

彼からはまだナイーヴな坊ちゃん根性が脱けてはいなかった。彼自身、それを意識していた。彼は自分を「羊の性格」と自嘲していたが、やがて、この性格が彼の心を悩ますことになるとともに、柔軟な観照性を彼に与えることにもなる。(中略)

後年までこの出来事は彼にとって、いやな、忘れたい思い出となった。死の年、『海上の火事』という文の中で、次のように彼は弁解している。

「死の接近は十九歳の少年をとまどわせたのです!私は、死を平然と見ていたなどと読者に言おうとは思いませんが、でも、ああいう言葉を―私は言いはしませんでした。」

この出来事を彼がどんなに深く、恥かしいことに思っていたかがわかる。人一倍感じやすい彼が、このおりに心の震えを感じなかったと思うほうが無理である。もし平然と死に対する少年だったら、あのようなリリカルな文学の世界は築かれようもなかったであろう。

筑摩書房 佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P26-27

佐藤清郎氏の解説ではアンリ・トロワイヤとは少し違った見方がなされています。

トロワイヤの伝記ではツルゲーネフの情けなさが滑稽に描かれていますが佐藤清郎はこのエピソードを同情的に見ています。

私はトロワイヤの伝記から先に読みましたので、「ツルゲーネフってこんな感じの人だったのか」と拍子抜けしたのを覚えています。「これならドストエフスキー側から批判されるのも仕方がない」、そうも思いました。

しかし佐藤氏の解説を読むと、たしかになるほどなと思わされることにもなりました。

ツルゲーネフは大貴族の御曹司です。いくら母親から厳しい仕打ちを受けていたとはいえやはり大貴族の坊ちゃんなのです。温室育ちの彼がいきなり船上で死の危機に直面したらパニックになってもまったくおかしくありません。

この出来事はむしろ温室育ちの大貴族の坊ちゃんが自分の惨めさに気付いた大切な瞬間だったと言うことができるのではないでしょうか。事実、彼は死の直前までこの出来事を恥じ、悔いていました。

佐藤氏が、

この出来事を彼がどんなに深く、恥かしいことに思っていたかがわかる。人一倍感じやすい彼が、このおりに心の震えを感じなかったと思うほうが無理である。もし平然と死に対する少年だったら、あのようなリリカルな文学の世界は築かれようもなかったであろう。

筑摩書房 佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P27

と述べるのはまさしくその通りだと思います。

ツルゲーネフは人一倍繊細で感情豊かな人間です。もし彼が目の前のことに平然としていられるような豪傑だったら、彼の美しくて繊細な作品は生まれてくることはなかったでしょう。

そういう意味でもこのエピソードはツルゲーネフにとっては不本意かもしれませんが、彼らしさを示すいいエピソードなのではないかと私は感じました。

以上、「ツルゲーネフの青年期に起きた海難事故―若き文豪の意外なエピソード」でした。

次の記事では宿命のライバルドストエフスキーとの出会いについてお話ししていきます。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ツルゲーネフのおすすめ作品一覧はこちら

関連記事

コメント