目次

「ルーゴン・マッカール叢書」第6巻『ウージェーヌ・ルーゴン閣下』の概要とあらすじ

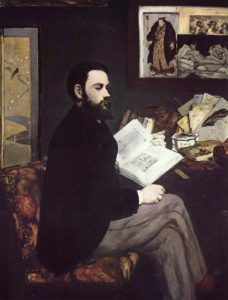

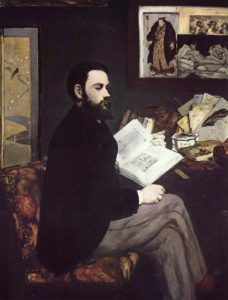

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

『ウージェーヌ・ルーゴン閣下』はエミール・ゾラが24年かけて完成させた「ルーゴン・マッカール叢書」の第6巻目にあたり、1876年に出版されました。

私が読んだのは論創社出版の小田光雄訳の『ウージェーヌ・ルーゴン閣下』です。

では、早速あらすじを見て参りましょう。今回も帯を引用します。

ナポレオン三世によるクーデタのあと、第二帝政の政治力学の光と影を活写する。

第二帝政の内幕を明かしボナパルティスムの実態を政治家・ウージェーヌの活動を通して照射する政治小説。

1852年のクーデタ参画の功績によって、ウージェーヌは政府の参事院長宮の地位にあり、それが皇帝とその取り巻きたちの意向の影響を受け辞任するところから『ウージェーヌ・ルーゴン閣下』は始まっています。そしてルーゴンを支えた一味、謎のイタリア人女性クロランドが絡み、ルーゴンの個人的性格ばかりでなく、政治や権力に対する資質も描かれ、この作品を「ルーゴン=マッカール叢書」唯一の政治小説とならしめていると言っていいでしょう。

論創社出版 小田光雄訳『ウージェーヌ・ルーゴン閣下』

この作品はルーゴン家の長男ウージェーヌ・ルーゴンが主人公の物語です。

「ルーゴン・マッカール叢書」の第1巻『ルーゴン家の誕生』でもウージェーヌがいち早くパリへと出発し、そこで得た政治的影響力によってルーゴン家はプラッサンでの権力闘争に勝利することになります。

第2巻の『獲物の分け前』でも三男のアリスティッド(サッカール)への便宜を図ったり、要所要所でこの人物は姿を現します。

ルーゴン・マッカール家家系図

家系図ではウージェーヌは左側に位置します。

今回の作品ではその彼がどのように権力を手中に収め、政治家として活動しているかが描かれます。

フランス第二帝政期の政治がどのように行われていたのかをこの小説では垣間見ることができます。

感想―ドストエフスキー的見地から

この小説ではドストエフスキーとの目立った関連性はありませんでしたが、政治の裏側を覗くことができて興味深い内容でありました。

ウージェーヌが戦う場のなんと難しいことか。

あまりに複雑な人間関係、利害関係。

支援してくれる人間にどのように恩恵を施すか。

窮地に陥った時でも彼らに約束した恩恵を与えなければならない。でもできない。さあどうする!と常に彼は戦い続けています。

ウージェーヌは結局失脚してしまうのですが物語のラストでは見事な復活を果たしています。

彼は目先の浮き沈みではなく長期的な視野で戦っていたのです。その戦略的な政治的駆け引きには驚くしかありませんでした。

もし現実の世界でも政治という世界がこうしたとんでもない駆け引きのやり合いだとしたら、政治の世界で何が起こっているかなんて私にはさっぱりわかりません。

私が普段見ている様々なメディアの情報はその一部を切り取った表面的で局所的なものでしかありません。その裏でウージェーヌのような長期的、戦略的な駆け引きがあるのだとしたらもうお手上げです。

政治家は政治家で求められる資質がある。

この小説を読んでそう思わせられました。

以上、「ゾラ『ウージェーヌ・ルーゴン閣下』政治家もつらいよ。パリの政治家の生態と駆け引き」でした。

※2021年5月4日追記

今現在、私はソ連の歴史を学んでいます。その過程で学んだレーニンとスターリンという存在の巨大さは計り知れないものがあります。世界を動かす政治家というのはどういうものかということを考えさせられました。以下の記事でこの二人について詳しく紹介していますのでぜひご覧ください。

あわせて読みたい

(1)なぜ今レーニンを学ぶべきなのか~ソ連の巨大な歴史のうねりから私たちは何を学ぶのか

ソ連の崩壊により資本主義が勝利し、資本主義こそが正解であるように思えましたが、その資本主義にもひずみが目立ち始めてきました。経済だけでなく政治的にも混乱し、この状況はかつてレーニンが革命を起こそうとしていた時代に通ずるものがあると著者は述べます。だからこそ今レーニンを学ぶ意義があるのです。

血塗られた歴史を繰り返さないためにも。

あわせて読みたい

(5)なぜ口の強い人には勝てないのか~毒舌と暴言を駆使するレーニン流弁論術の秘密とは

レーニンは議論において異様な強さを見せました。その秘訣となったのが彼の毒舌や暴言でした。

権力を掌握するためには圧倒的に敵をやっつけなければならない。筋道通った理屈で話すことも彼にはできましたが、何より効果的だったのは毒舌と暴言で相手をたじたじにしてしまうことでした。

この記事ではそんなレーニンの圧倒的な弁舌についてお話ししていきます。

あわせて読みたい

(7)レーニン・マルクス主義は宗教?政治家レーニン最大の手腕とは

この記事で説かれる箇所はこの本の中でもトップクラスに重大な指摘です。「宗教とは何か」という問題においてこれはかなり突っ込んだ内容です。もちろん、ここで述べられること=宗教と絶対的に言い切れるわけではありませんが、宗教が広まっていく過程をピンポイントで指摘しているようにも思えます。

あわせて読みたい

(1)スターリンとは何者なのか~今私たちがスターリンを学ぶ意義とは

スターリン自身が「私だってスターリンじゃない」と述べた。

これは非常に重要な言葉だと思います。

スターリンはソ連の独裁者だとされてきました。しかしそのスターリン自身もソヴィエトというシステムを動かす一つの歯車に過ぎなかったのではないか。スターリンが全てを動かしているようで実はそのスターリン自身もシステムに動かされていたのではないかという視点は非常に興味深いものでした。

独裁者とは何かを考える上でこの箇所は非常に重要であると思います。

Amazon商品ページはこちら↓

ウージェーヌ・ルーゴン閣下 (ルーゴン・マッカール叢書 第 6巻)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

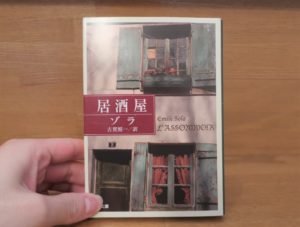

ゾラの代表作『居酒屋』あらすじと感想~パリの労働者と酒、暴力、貧困、堕落の必然的地獄道。

『居酒屋』は私がゾラにはまるきっかけとなった作品でした。

ゾラの『居酒屋』はフランス文学界にセンセーションを起こし、この作品がきっかけでゾラは作家として確固たる地位を確立するのでありました。

ゾラ入門におすすめの作品です!

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ゾラ『ムーレ神父のあやまち』あらすじと感想~厳格な神父と純粋な乙女との禁じられた恋と悲劇的結末。

この書は作者のゾラとロシアの文豪ツルゲーネフとのつながりによって前作の『プラッサンの征服』と同じくロシアでいち早く紹介され人気を博した書だったそうです。

今回は前回ほど気分が悪くなるようなものではありませんが、主人公セルジュの信じるキリスト教が生きながらにして「死んだもの」であり、人生を否定しているというゾラの主張を知ることとなりました。

関連記事

あわせて読みたい

本当にいい本とは何かー時代を経ても生き残る名作が古典になる~愛すべきチェーホフ・ゾラ

チェーホフもゾラも百年以上も前の作家です。現代人からすれば古くさくて小難しい古典の範疇に入ってしまうかもしれません。

ですが私は言いたい!古典と言ってしまうから敷居が高くなってしまうのです!

古典だからすごいのではないのです。名作だから古典になったのです。

チェーホフもゾラも、今も通ずる最高の作家です!

あわせて読みたい

フランス人作家エミール・ゾラとドストエフスキー ゾラを知ればドストエフスキーも知れる!

フランス第二帝政期は私たちの生活と直結する非常に重要な時代です。

そしてドストエフスキーはそのようなフランスに対して、色々と物申していたのでありました。

となるとやはりこの時代のフランスの社会情勢、思想、文化を知ることはドストエフスキーのことをより深く知るためにも非常に重要であると思いました。

第二帝政期のフランスをさらに深く知るには何を読めばいいだろうか…

そう考えていた時に私が出会ったのがフランスの偉大なる作家エミール・ゾラだったのです。

あわせて読みたい

『居酒屋』の衝撃!フランス人作家エミール・ゾラが面白すぎた件について

ゾラを知ることはそのままフランス社会を学ぶことになり、結果的にドストエフスキーのヨーロッパ観を知ることになると感じた私は、まずゾラの代表作『居酒屋』を読んでみることにしました。

そしてこの小説を読み始めて私はとてつもない衝撃を受けることになります。

あわせて読みたい

「ルーゴン・マッカール叢書」一覧~代表作『居酒屋』『ナナ』を含むゾラ渾身の作品群

これまで20巻にわたり「ルーゴン・マッカール叢書」をご紹介してきましたが、この記事ではそれらを一覧にし、それぞれの作品がどのような物語かをざっくりとまとめていきます。

あわせて読みたい

僧侶が選ぶ!エミール・ゾラおすすめ作品7選!煩悩満載の刺激的な人間ドラマをあなたに

世の中の仕組みを知るにはゾラの作品は最高の教科書です。

この社会はどうやって成り立っているのか。人間はなぜ争うのか。人間はなぜ欲望に抗えないのか。他人の欲望をうまく利用する人間はどんな手を使うのかなどなど、挙げようと思えばきりがないほど、ゾラはたくさんのことを教えてくれます。

そして何より、とにかく面白い!私はこれまでたくさんの作家の作品を読んできましたが、ゾラはその中でも特におすすめしたい作家です!

あわせて読みたい

19世紀後半のフランス社会と文化を知るならゾラがおすすめ!エミール・ゾラ「ルーゴン・マッカール叢...

前回の記事「エミール・ゾラが想像をはるかに超えて面白かった件について―『居酒屋』の衝撃」ではエミール・ゾラの「ルーゴン・マッカール叢書」なるものがフランス第二帝政のことを学ぶにはもってこいであり、ドストエフスキーを知るためにも大きな意味があるのではないかということをお話ししました。

この記事ではその「ルーゴン・マッカール叢書」とは一体何なのかということをざっくりとお話ししていきます。

あわせて読みたい

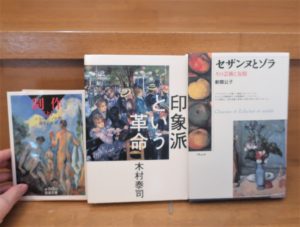

木村泰司『印象派という革命』あらすじと感想~ゾラとフランス印象派―セザンヌ、マネ、モネとの関係

前回までの記事では「日本ではなぜゾラはマイナーで、ドストエフスキーは人気なのか」を様々な面から考えてみましたが、今回はちょっと視点を変えてゾラとフランス印象派絵画についてお話ししていきます。

私はゾラに興味を持ったことで印象派絵画に興味を持つことになりました。

それとは逆に、印象派絵画に興味を持っている方がゾラの小説につながっていくということもあるかもしれません。ぜひともおすすめしたい記事です

あわせて読みたい

エミール・ゾラの小説スタイル・自然主義文学とは~ゾラの何がすごいのかを考える

ある作家がどのようなグループに属しているのか、どのような傾向を持っているのかということを知るには〇〇主義、~~派という言葉がよく用いられます。

ですが、いかんせんこの言葉自体が難しくて余計ややこしくなるということがあったりはしませんでしょうか。

そんな中、ゾラは自分自身の言葉で自らの小説スタイルである「自然主義文学」を解説しています。それが非常にわかりやすかったのでこの記事ではゾラの言葉を参考にゾラの小説スタイルの特徴を考えていきます。

あわせて読みたい

日本ではなぜゾラはマイナーで、ドストエフスキーは人気なのか―ゾラへの誤解

前回の記事ではフランスでの発行部数からゾラの人気ぶりを見ていきました。

その圧倒的な売れ行きからわかるように、ゾラはフランスを代表する作家です。

ですが日本で親しまれている大作家が数多くいる中で、ゾラは日本では異様なほど影が薄い存在となっています。

なぜゾラはこんなにも知名度が低い作家となってしまったのでしょうか。

今回の記事では日本でゾラがマイナーとなってしまった理由と、それと比較するためにドストエフスキーがなぜ日本で絶大な人気を誇るのかを考えていきたいと思います。

あわせて読みたい

ゾラ『ルーゴン家の誕生』あらすじと感想~衝撃の面白さ!ナポレオン第二帝政の始まりを活写する名作!...

この本はゾラの作品中特におすすめしたい名作中の名作です!

読んでいて「あぁ~さすがですゾラ先生!」と 何度心の中で うめいたことか!もう言葉のチョイス、文章のリズム、絶妙な位置で入る五感に働きかける表現、ゾラ節全開の作品です。正直、私は『居酒屋』や『ナナ』よりもこの作品の方が好きです。とても面白かったです。

あわせて読みたい

ゾラ『パリの胃袋』あらすじと感想~まるで仏教書!全てを貪り食うパリの飽くなき欲望!食欲は罪か、そ...

私は『ルーゴン・マッカール叢書』でどの作品が1番好きかと言われたらおそらくこの『パリの胃袋』を挙げるでしょう。それほど見事に人間の欲望を描いています。

ゾラ得意の映画的手法や、匂いなどの五感を刺激する描写、欲望をものや動物を描くことで比喩的に表現する手腕など、すばらしい点を列挙していくときりがないほどです。

あわせて読みたい

ゾラの代表作『居酒屋』あらすじと感想~パリの労働者と酒、暴力、貧困、堕落の必然的地獄道。

『居酒屋』は私がゾラにはまるきっかけとなった作品でした。

ゾラの『居酒屋』はフランス文学界にセンセーションを起こし、この作品がきっかけでゾラは作家として確固たる地位を確立するのでありました。

ゾラ入門におすすめの作品です!

あわせて読みたい

ゾラの代表作『ナナ』あらすじと感想~舞台女優の華やかな世界の裏側と上流階級の実態を暴露!

ゾラの代表作『ナナ』。フランス帝政の腐敗ぶり、当時の演劇界やメディア業界の舞台裏、娼婦たちの生活など華やかで淫蕩に満ちた世界をゾラはこの小説で描いています。

欲望を「食べ物」に絶妙に象徴して描いた作品が『パリの胃袋』であるとするならば、『ナナ』はど直球で性的な欲望を描いた作品と言うことができるでしょう。

あわせて読みたい

ゾラ『ごった煮』あらすじと感想~ブルジョワの偽善を暴く痛快作!貴婦人ぶっても一皮むけば…

この作品は『ボヌール・デ・ダム百貨店』の物語が始まる前の前史を描いています。

主人公のオクターヴ・ムーレは美男子で女性にモテるプレイボーイです。そして彼がやってきたアパートでは多くのブルジョワが住んでいてその奥様方と関係を持ち始めます。

そうした女性関係を通してオクターヴは女性を学び、大型商店を営むというかねてからの野望に突き進もうとしていきます。

あわせて読みたい

ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』あらすじと感想~欲望と大量消費社会の秘密~デパートの起源を知るた...

この作品はフランス文学者鹿島茂氏の『 デパートを発明した夫婦』 で参考にされている物語です。

ゾラは現場での取材を重要視した作家で、この小説の執筆に際しても実際にボン・マルシェやルーブルなどのデパートに出掛け長期取材をしていたそうです。

この本を読むことは私たちが生きる現代社会の成り立ちを知る手助けになります。

もはや街の顔であり、私たちが日常的にお世話になっているデパートや大型ショッピングセンターの起源がここにあります。

非常におすすめな作品です。

あわせて読みたい

ゾラ『ジェルミナール』あらすじと感想~炭鉱を舞台にしたストライキと労働者の悲劇 ゾラの描く蟹工船

『ジェルミナール』では虐げられる労働者と、得体の知れない株式支配の実態、そして暴走していく社会主義思想の成れの果てが描かれています。

社会主義思想と聞くとややこしそうな感じはしますが、この作品は哲学書でも専門書でもありません。ゾラは人々の物語を通してその実際の内容を語るので非常にわかりやすく社会主義思想をストーリーに織り込んでいます。

あわせて読みたい

ゾラ『制作』あらすじと感想~天才画家の生みの苦しみと狂気!印象派を知るならこの1冊!

この物語はゾラの自伝的な小説でもあります。主人公の画家クロードと親友の小説家サンドーズの関係はまさしく印象派画家セザンヌとゾラの関係を彷彿させます。

芸術家の生みの苦しみを知れる名著です!

あわせて読みたい

ゾラ『獣人』あらすじと感想~『罪と罰』にインスパイアされたゾラの鉄道サスペンス!殺人は理性か本能か!

理性で殺したラスコーリニコフ、本能で殺したジャック。

この二人の主人公の対比はドストエフスキーとゾラの人間観の違いを最も明確に示しているのではないでしょうか。

『罪と罰』にはまった人ならぜひともこちらの作品も読んで頂けたらなと思います。

バルザックの『ゴリオ爺さん』(以下の記事参照)と共におすすめしたい一冊です。

コメント