目次

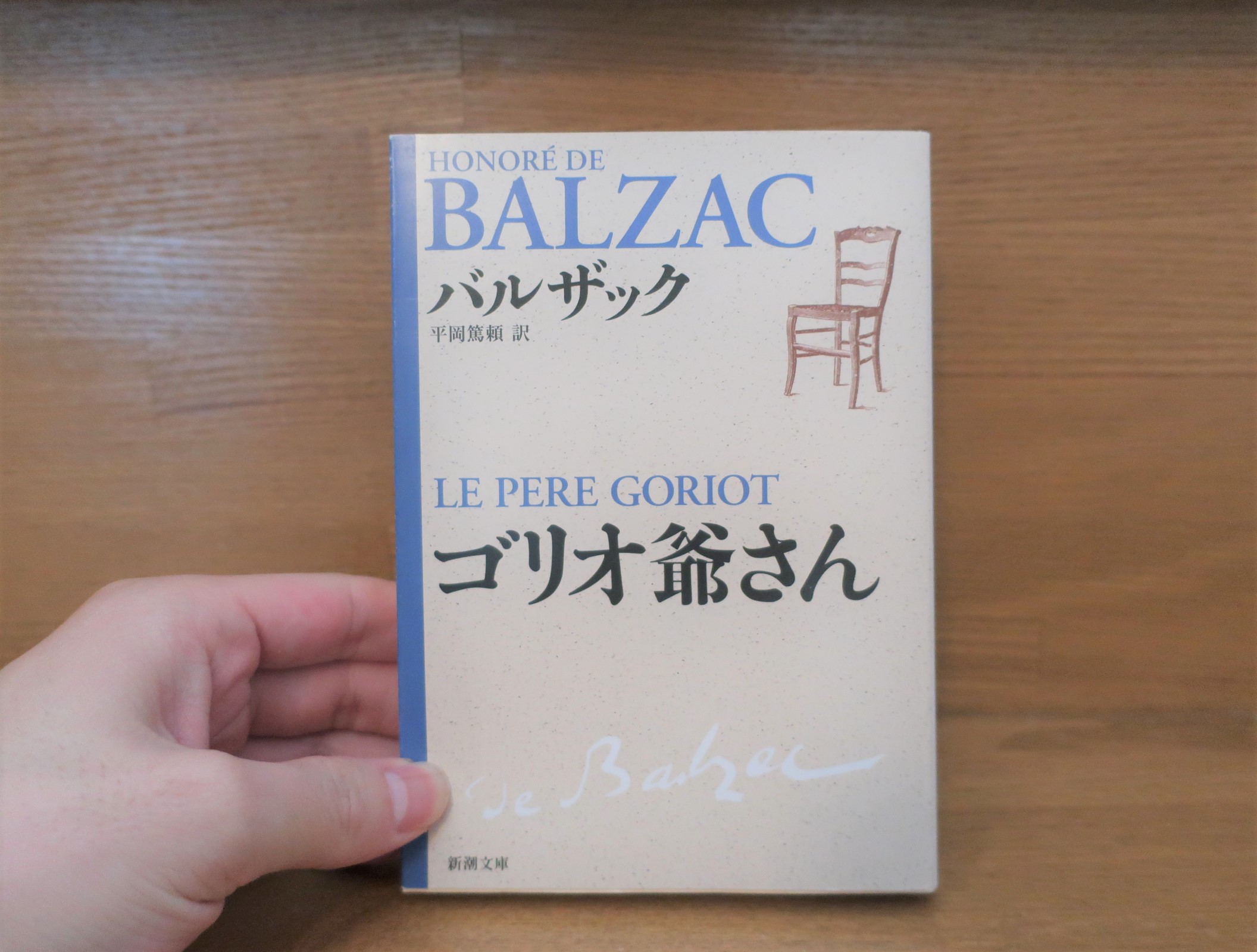

バルザック『ゴリオ爺さん』あらすじ解説~『罪と罰』を読んだらこちらもおすすめ!

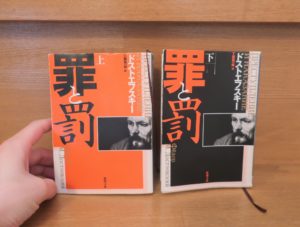

ドストエフスキーの代表作といえば『罪と罰』。

これまでの記事ではナポレオンとの関係性からもこの作品を紹介しました。

あわせて読みたい

やはり『罪と罰』は面白い…!ナポレオンという切り口からその魅力を考える

私がドストエフスキーにおいて「面白い」という言葉を使う時は、アハハと笑うような「面白い」でもなく、あ~楽しかったいう「面白い」とも、スカッとするエンタメを見るような「面白い」とも違います。

時間を忘れてのめり込んでしまうような、それでいてなおかつ、読んだ後もずっと心にこびりつくような、そういう読後感があるような面白さを言います。

『罪と罰』にはそのような面白さをもたらしてくれる思想的な奥行きがこれでもかと描かれています。

そのひとつがラスコーリニコフの言うナポレオン思想です。

ドストエフスキーはフランスの影響を強く受けています。

そしてその青年期、特に彼を惹き付けたのがフランスの文豪バルザックの小説でした。

オノレ・ド・バルザック(1799-1850)Wikipediaより

オノレ・ド・バルザック(1799-1850)Wikipediaより

ドストエフスキーは若い頃からバリバリの文学青年でした。また、彼の兄も文学を愛していて、兄弟二人でひたすら文学を読み漁り、文学談議に花を咲かせていたそうです。

そしてその中でも彼が特に傾倒していたのが、本日紹介する『ゴリオ爺さん』の作者バルザックだったのです。

バルザックは1799年に生まれ、1830年頃からパリで頭角を現し、そこから亡くなるまでの20年間、膨大な作品をこの世に残しました。

バルザックの描く作品は当時のフランスを余すことなく暴き出します。

そしてペン一本で成り上がったバルザックにドストエフスキーは強い憧れを持つようになったのです。

バルザックの代表作『ゴリオ爺さん』と『罪と罰』

華やかなパリ社交界に暮す二人の娘に全財産を注ぎこみ屋根裏部屋で窮死するゴリオ爺さん。娘ゆえの自己犠牲に破滅する父親の悲劇。

Amazon商品紹介ページより

『ゴリオ爺さん』は1830年に出版されたバルザックの代表作で、サマセット・モームの世界十大小説のひとつに入るほどの名作とされています。

この小説を読んで、私は驚きました。

といいますのも、主人公の青年ラスティニャックの置かれた状況が『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフとそっくりだったのです。

二人とも田舎から出てきた貧乏な家庭の期待の星。

貧しいながらも親がなんとか仕送りを工面し、息子が大学で学び弁護士になることを夢見ています。

しかし、親の期待も空しく、現実はそこまで甘くありません。お金も足りず、そもそも学問で身を立てるには時間があまりにかかり過ぎます。一人前の弁護士になって大金を稼げるようになるまで待つとしたら、貧乏な家族は破滅するしかないという状況です。

そうした状況に立たされていたのが『ゴリオ爺さん』のラスティニャックと『罪と罰』のラスコーリニコフだったのです。

そんな二人が片やパリ、片やサンクトペテルブルグでそれぞれの道に進み出すのです。

『ゴリオ爺さん』の主題

ラスティニャックは弁護士になるために華の都パリに上京してきました。

しかしそこで地道に勉強してもどん詰まりであることを感じます。

もっと手っ取り早く成功するにはどうしたらいいのか。そういう考えがやがて彼の頭を占めるようになります。

ここからはフランス文学者鹿島茂氏の『フランス文学は役に立つ!』を参考にしていきます。

ラスティニャックは、社交界の有力夫人の後ろ盾がありさえすれば無一文の青年でも政界で出世できるという王政復古期特有の風潮に目をつけ、親戚のボーセアン子爵夫人のコネを頼りに社交界に入り込もうとしますが、しかし、ラスティニャックには見栄を張ろうにも軍資金がありません。そのため、泥で汚れた靴をレストー伯爵夫人の召使に馬鹿にされ屈辱を味わいます。

こうした欲望の水準が急上昇した時代に欲に駆られる人をうまく利用してやろうと待ち構えていたのが脱獄徒刑囚ヴォートランです。ヴォートランはラスティニャックが「いきなり」出世したい欲望に身を焦がしているのを見ると、巧みに言いよって、自分の仲間に引き入れようとします。そのときヴォートランがラスティニャックを説得するために使った論法は要約すればショート・カット人生の勧めですが、このショート・カット人生を狙う若者の大量出現こそが大革命の最大の産物なのです。

「もし、君がてっとりばやく出世したいんなら、すでに金持ちか、少なくともそう見えなくちゃいけない。金持ちになるんだったら、このパリじゃ、一か八かの大バクチを打ってみるに限る、さもなきゃ、せこい暮らしで一生終わりだ。はい、ご苦労さん」

ラスティニャックはこのヴォートランの誘惑に負けそうになり「ぼくに、何をしろというんです?」と尋ねるところまでいきますが、偶然が作用して、間一髪のところでヴォートランの魔手から逃れます。(中略)

大革命で既成の社会システムが崩壊し、「金がすべて」となった世の中で、自分だけしか恃むもののない青年が、悪魔に魂を売り渡すことなく、社会と闘うにはどうしたらいいかという近代的テーマをとりあげた記念碑的作品。ラスティニャックは「やりたいことをやり、いきなり有名になって大金持ちになりたいが、面倒くさい努力は嫌いだ」という現代的青年のプロトタイプで、以後、フロべールも、モーパッサンも、ゾラも、自分なりのラスティニャックを造形しようと腐心することとなります。

鹿島茂『フランス文学は役に立つ』NHK出版 P71-73

ラスティニャックは手っ取り早く出世しようとします。しかしそれは人を騙し裏切る権謀術数の世界に入ることを意味します。そしてそれは恋すらも利用してのし上がろうというものでした。

ヴォートランの言葉はまさしく悪魔的です。ここでは記事の分量上ご紹介できませんが、「善とは何か悪とは何か、この世の現実とは何か」とものすごい迫力で彼に迫ります。「美徳なんて捨ててしまえ。人間を軽蔑しろ。法律の抜け穴を探せ。どうせ君はこれから人を騙し、罪を犯す。せいぜい血を流すか流さないかの違いだろう。それだって立派な殺人さ」とたたみかけます。

そしてそれに必死に抗おうとするラスティニャック。

この悪を為すべきか為さないべきかという葛藤はまさしく『罪と罰』のラスコーリニコフを連想させます。

まとめ―ラスティニャックとラスコーリニコフ

それにしても、なぜこんなにもラスティニャックとラスコーリニコフは似ているのでしょうか。

ざっくり言いますと、それはドストエフスキーがバルザックからとてつもなく大きな影響を受けているからということになります。(※もちろん、他にも多くの要因もありますが)

ドストエフスキーはそれこそ青春時代、ロシアを席捲していたフランスの偉大なる文豪バルザックを何度も何度も、バイブルのように読み返していたことでしょう。

そしてバルザックによって提出されたフランス・パリにおける善悪の問題をロシアのサンクトペテルブルグで再構成することになったのです。

ドストエフスキーの『罪と罰』創作ノートにもラスティニャックについての言及がなされていることからもそれは伺うことができます。

そしてラスティニャックは悩んだ末、その後社交界に乗り込み、ヴォ―トランの言う通り権謀術数の世界に突入して栄華を極め、その一方ロシアのラスコーリニコフは殺人へと突き進んでいくのです。

『ゴリオ爺さん』ではラスティニャックがパリに対して、

「さあ今度は、おれとお前の勝負だ」(『ゴリオ爺さん』平岡篤頼訳、令和元年44刷、p508)

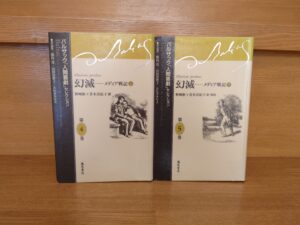

という宣戦布告の言葉を残して幕を終えます。この作品中では彼の戦いは描かれませんが、この『ゴリオ爺さん』の続編にあたる『幻滅』という作品でラスティニャックはパリ社交界の花形として姿を現します。

あわせて読みたい

バルザック『幻滅』あらすじと感想~売れれば何でもありのメディア・出版業界の内幕を赤裸々に暴露!衝...

この作品は19世紀中頃のフランスメディア、出版業界の実態を暴露した驚くべき作品です。バルザック自身が出版業界で身を立てていたこともあり彼はこの業界の裏も表も知り尽くしています。この作品ではそんなバルザックの容赦ないメディア批判が展開されます。もちろん、それは単なる批判ではなくバルザックの悲痛な願いでもあります。本当にいいものがきちんと評価される世の中になってほしいという思いがそこににじみ出ています。

彼は戦いに身を投じ、そして勝ち残ったのです。

片や権謀術数の社交界で栄華を極め、片や殺人を犯し破滅の道を辿る・・・この対比は非常に興味深いものがあります。

ドストエフスキーは彼自身の思想において、ラスコーリニコフの先のないどん詰まりの苦しみと、それを打開しようとして犯す殺人を描いていきます。

それは一見ドストエフスキーによる唯一無二の独創的な内容に思えるかもしれませんが、バルザックの『ゴリオ爺さん』の影響も少なからず存在していることを見逃すことは出来ません。

いかに独創的でオリジナルなものに見えても、その作品が生まれてくるには、たくさんの要因が必要です。ドストエフスキーはドストエフスキー単独で出来上がっているのではなく、彼が生きてきた人生で関わってきたあらゆるものが相互に絡み合って出来上がっています。

『ゴリオ爺さん』を読むことで、ドストエフスキーがなぜラスティニャックと似ながらもその進む道が全く異なるラスコーリニコフを生み出したのかということも考えることが出来ました。

これはとても楽しい読書でありました。

それにそもそも間違いなく『ゴリオ爺さん』は面白い小説です。さすが世界の十大小説に選ばれるだけある作品です。ぜひともおすすめしたい一冊であります。

以上、「バルザック『ゴリオ爺さん』あらすじ解説―フランス青年の成り上がり物語~ドストエフスキー『罪と罰』とのつながりとは」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

ゴリオ爺さん(新潮文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

19世紀前半のフランス文化と人々の生活を知るためのおすすめ参考書9冊一覧

この記事では19世紀前半、特に1830年頃からのフランス文化と人々の生活を知るのに便利な書籍をご紹介していきます。

フランス文化といえば豪華な社交界やフランス料理、ファッションなどを思い浮かべるかと思いますが、それらが花開くのは実はフランス革命以後のこの時代からでした。

ロシアの上流社会はフランス文化に強い影響を受けています。この当時のフランス文化を知ることはロシア人のメンタリティーを学ぶことにもとても役に立つのではないでしょうか。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

トクヴィル『フランス二月革命の日々』あらすじと感想~ドストエフスキーのシベリア流刑とフランス二月...

ここまでの記事でフランスの歴史をざっくりと眺めてきましたが前回の記事の終盤に出てきました二月革命、これがドストエフスキーのシベリア流刑と関係があるとしたら皆さんはどう感じますでしょうか?

実はドストエフスキーの流刑も、フランスの政治情勢と深い関係があったからこそ起きてしまった出来事だったのです。

この記事ではそのフランス二月革命とドストエフスキーの流刑の関係についてお話ししていきます。

関連記事

あわせて読みたい

フランス革命やナポレオンを学ぶのにおすすめの参考書一覧~レミゼの時代背景やフランス史を知るためにも

『レ・ミゼラブル』の世界は1789年のフランス革命やその後のナポレオン時代と直結しています。これらの歴史を知った上でレミゼを観ると、もっともっと物語を楽しめること間違いなしです。

あわせて読みたい

(6)パリ、バルザックゆかりの地巡り~ブローニュの森、バルザックの家、ペール・ラシェーズ墓地へ

この記事では『ゴリオ爺さん』で有名なフランスの文豪バルザックゆかりの地を紹介していきます。

小説中で重要な意味を持つブローニュの森、そしてバルザックの家と、彼のお墓があるペール・ラシューズ墓地を順に見ていきます。

特にバルザックの家では彼愛用のステッキやコーヒーポッドも見れて大満足でした。

あわせて読みたい

(15)なぜ『罪と罰』のラスコーリニコフは『ゴリオ爺さん』のラスティニャックにならなかったのだろう...

一週間ほど滞在したパリでの日程もいよいよ終わりを迎えます。

『秋に記す夏の印象』ということでドストエフスキーに倣って私の印象を述べていこうという趣向でありましたが、なかなかドストエフスキー本人についてのことはここまで多くは語れませんでした。

ドストエフスキー自身もパリの名所や芸術などについてはほとんど語りませんでしたが、パリ篇の最後はやはり彼について思ったことを書いていきたいと思います。

この記事のメインテーマは『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフと、バルザックの『ゴリオ爺さん』の主人公ラスティニャックについてです。

あわせて読みたい

バルザック『幻滅』あらすじと感想~売れれば何でもありのメディア・出版業界の内幕を赤裸々に暴露!衝...

この作品は19世紀中頃のフランスメディア、出版業界の実態を暴露した驚くべき作品です。バルザック自身が出版業界で身を立てていたこともあり彼はこの業界の裏も表も知り尽くしています。この作品ではそんなバルザックの容赦ないメディア批判が展開されます。もちろん、それは単なる批判ではなくバルザックの悲痛な願いでもあります。本当にいいものがきちんと評価される世の中になってほしいという思いがそこににじみ出ています。

あわせて読みたい

『ナポレオン言行録』あらすじと感想~読書は世界を制す?文学青年ナポレオンと読書~文豪達はなぜナポ...

この作品を読んでいて印象に残ったのはやはりナポレオンの言葉の強さでした。ナポレオンといえば軍人というイメージが強いかもしれませんが、驚くべきことに圧倒的な文才も兼ね備えていたのです。

ナポレオンが鬼のような読書家であったこと。そしてそこから多くのことを学び、人々の心を動かし皇帝にまでなったということ。

そのことをこの作品では知ることができます

あわせて読みたい

ドストエフスキーの代表作『罪と罰』あらすじと感想~ドストエフスキーの黒魔術を体感するならこの作品

ドストエフスキーがこの小説を書き上げた時「まるで熱病のようなものに焼かれながら」精神的にも肉体的にも極限状態で朝から晩まで部屋に閉じこもって執筆していたそうです。

もはや狂気の領域。

そんな怪物ドストエフスキーが一気に書き上げたこの作品は黒魔術的な魔力を持っています。

百聞は一見に如かずです。騙されたと思ってまずは読んでみてください。それだけの価値があります。黒魔術の意味もきっとわかると思います。これはなかなかない読書体験になると思います。

あわせて読みたい

バルザック『あら皮』あらすじ解説と感想~まるで仏教説話!欲望は実現するとつまらない?

この作品は欲望がすべて叶うとわかった瞬間、人生が一変し、欲望が叶う度に残りの命が減っていくという運命を背負ってしまった青年の物語です。

私がこの作品を読んで真っ先に思い浮かんだのはブッダの生涯のとあるお話でした。

この記事ではそんな仏教説話とのつながりについてもお話ししていきます。

あわせて読みたい

バルザック『ウージェニー・グランデ』あらすじと感想~守銭奴の父と素朴な愛を貫く高潔な娘の物語

この作品はドストエフスキーと非常に関係の深い作品で、1843年、彼が22歳の頃、この作品をロシア語に翻訳して出版しようとしていた作品でした。

ドストエフスキーは若い頃からバルザックに傾倒していて、強い影響を受けています。

その彼がロシア語に翻訳する作品として目を付けたのがこの『ウージェニー・グランデ』だったのです。

この作品は強烈な守銭奴のフェリックス爺さんとその娘のウージェニーを中心にした物語で、金銭に象徴される物欲と精神的な高潔との戦いが描かれています。

あわせて読みたい

スタンダール『赤と黒』あらすじと感想~19世紀フランス社会を知るのにおすすめの傑作小説!名言の宝庫!

この作品ではまさに一九世紀前半から中頃にかけてのフランス青年の成り上がり物語が描かれています。

そして興味深いのがその成り上がりに「恋愛」が大きなウエイトを占めているという点です。

ナポレオンも下級貴族から自分の才覚で皇帝まで成り上がりました。そしてそれと同じように今作の主人公ジュリアン・ソレルも成り上がりを目論みます。

その手段として恋愛があり、それを足掛かりに一気に階級上昇を狙うという社会風潮がたしかにあったのがこの時代のフランスだったのでした。そんなフランス事情を知れるおすすめの作品です

あわせて読みたい

『ビジュアル選書 ナポレオン』あらすじと感想~ナポレオンの入門書としておすすめの図版多数のガイドブ...

この作品の特徴は何と言っても図版の充実ぶりにあります。タイトル通り、ビジュアルと共に人物とその特徴を追っていくのが本書になります。

解説の文章も初学者でもわかりやすいように書かれ、当時の時代背景も語ってくれるのもありがたいです。

この作品はナポレオンを知る入門書として非常におすすめです。

分量も150ページ弱と、とてもコンパクトなものとなっています。

これはぜひぜひおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

トルストイ『戦争と平和』あらすじ解説と感想~ナポレオン戦争を舞台にしたトルストイの代表作

ドストエフスキーが人間の内面の奥深く奥深くの深淵に潜っていく感じだとすれば、トルストイは空高く、はるか彼方まで広がっていくような空間の広がりを感じます。

深く深く潜っていくドストエフスキーと高く広く世界を掴もうとするトルストイ。

二人の違いがものすごく感じられたのが『戦争と平和』という作品でした。

万人におすすめできる作品ではありませんが、凄まじい作品であることに間違いはありません。一度読んだら忘れられない圧倒的なスケールです。巨人トルストイを感じるならこの作品です。

コメント