目次

【ローマ旅行記】(23)ベルニーニ『ウルバヌス八世の肖像』~肖像彫刻の奥義とその秘密とは。ベルニーニの独特な人間観察法に学ぶ

前回の記事「(22)ベルニーニ『聖ロンギヌス』~サン・ピエトロ大聖堂の巨大彫刻。ベルニーニのイリュージョンが炸裂した傑作!」ではサン・ピエトロ大聖堂のベルニーニ『聖ロンギヌス』について見ていったが、今回の記事ではベルニーニ彫刻においても重要な位置を占める肖像彫刻についてお話ししていきたい。

こちらはボルゲーゼ美術館所蔵のベルニーニ作『パウルス五世の肖像』だ。この作品は何と彼が20歳頃の時に作られた作品。20歳にしてこのクオリティである。ベルニーニは肖像彫刻で早くからその才能を開花させていた。これから紹介する作品はそんな彼が『聖女ビビアーナ』や『バルダッキーノ』を制作した20代を経て30代へと突入した頃の作品である。

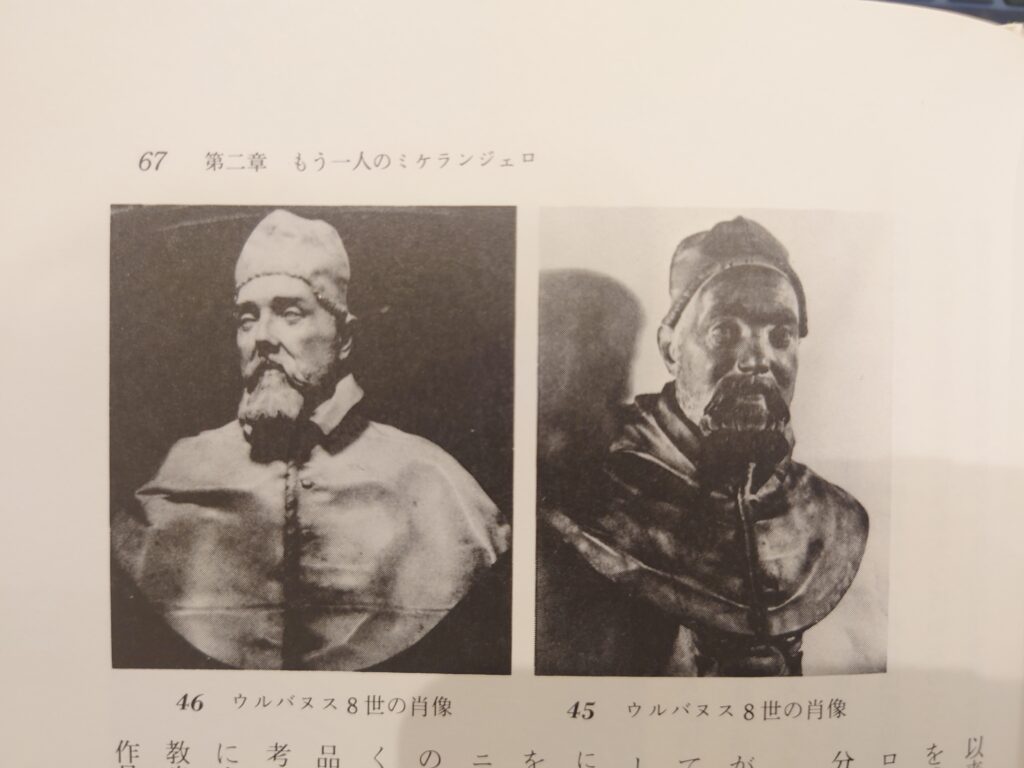

バルベリーニ宮所蔵『ウルバヌス八世の肖像』~肖像彫刻の傑作!

肖像彫刻に特別の愛着を抱いていたべルニーニは、ウルバヌス八世時代にも多くの肖像彫刻を制作した。しかし一六二四年にバルダッキーノの制作に着手してからは、肖像は弟子の手にまかされることが多くなり、そのため出来映えが一定しなくなる。が、それでも、それらの肖像の中には、傑出した作品が少なからず含まれている。

バロック時代のローマの美術家は、パトロンと深く交わることを余儀なくされたが、そうした中にあって、べルニーニはパトロンとの間に個人的な関係を結び、むしろそれを糧にして生きたようにみえる。その点で彼は、ミケランジェロがかたくなに自らの理念の世界に生きようとしたのとは正反対であった。そうしたいわば人間への強い関心が、べルニーニの肖像彫刻の豊かな実りを生んだのである。そこで次は、ウルバヌス八世時代に制作されたべルニーニの肖像彫刻について考察することにしよう。

ちょうどべラスケスがフェリぺ四世の肖像を数多く描いたように、べルニーニも大理石とブロンズでウルバヌス八世の胸像を幾点も制作している。これらの一連の作品は教皇の治世全般にわたっており、ウルバヌス八世の容貌とその心理状態の優れた記録となっている。五十六歳で即位した頃の教皇はふさふさした髭を自慢にし、明るい青色の目は大きく、血色もよかった。このように美男として鳴らす一方で、乗馬を得意とした彼は、時折胃痛におそわれる他は健康そのものだった。またすぐに立腹するきらいはあったが、陰湿なところはなく、概して率直で、広い教養を誇ると同時に深く宗教的な人であった。こうした教皇の性格はべルニーニのそれと相通ずるところがあり、二人が意気投合したのも故のないことではない。

べルニーニはこのような教皇に対し敬意と親しみを込めて、まず即位したばかりの頃の、活力に充ちた胸像を制作している。この像に見られるウルバヌス八世は、帽子をやや後ろに被って、血色のよさそうな額をあらわにし、べルニーニにサン・ピエトロの遠大な装飾計画を情熱を込めて語っているといった風である。彼の青い目は輝き、豊かな髭は笑い、そしてふっくらした頬は中年の生気に色づいている。

後年べルニーニはパリで、もしある人の髪や髭や眉、そして目やくちびるが真白になったとしたら、毎日見慣れた者でもその人だとは分からなくなる、だから失神した人を見ると、しばしば「同じ人には見えなかった」というのだ、「それゆえ、たった一色からなる大理石の肖像をモデルに似せて作るのは非常にむずかしい」と語っている。

そしてこれに続けて、「大理石の肖像においては、時折、自然をよく模倣するために、自然にはないものを付け加える必要がある」といって、たとえば目に色彩の効果を与えるためにくぼみを穿って、「色彩を施すことのできない彫刻芸術の欠陥」を補わなければならない、と説明している。

このまことに示唆に富んだ話は、肖像に生命を与えることにべルニーニがいかに腐心していたかを伝えるとともに、彼が彫刻における色彩の問題を真剣に考えていたことを教えてくれる。色彩がないことを「彫刻の欠陥」としているように、彼にとってこれは単に肖像だけでなく、彫刻作品全体にかかわる問題であった。そしてそれに対し、彼はさまざまな形で解決策を見出そうとするのである。ちなみに、大理石像の目の彫り方については、古代以来二つの方法、つまり瞳の部分を彫り込む方法と、逆に瞳の部分を残すよう周囲を彫り込む方法とが用いられてきた。ミケランジェロも両方を試みているが、べルニーニもこのニつの方法を適宜使い分けている。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P65-67

※一部改行した

上の写真は本からの引用である。というのも私は右の『ウルバヌス八世の肖像』をカメラに収めずに帰国してしまったのだ。痛恨の極みである。ネットで探してもこの彫刻の写真が見つからずやむなくこの本を撮影したものをここに掲載した。もしまたローマに行く機会があれば改めてこの像を探してきたい。

さて、この箇所でベルニーニの彫像制作において非常に重要なことが語られた。

「彫刻には色彩がない」

これは言われてみて初めて気づいたことだが、たしかにこれはとてつもない大問題だ。私はこの解説を読んで心の底から驚いた!私たちは出来上がった彫刻作品をなんとなしに見ているが、そこには彫刻家の苦心惨憺も刻み込まれているのだ。

『後年べルニーニはパリで、もしある人の髪や髭や眉、そして目やくちびるが真白になったとしたら、毎日見慣れた者でもその人だとは分からなくなる、だから失神した人を見ると、しばしば「同じ人には見えなかった」というのだ、「それゆえ、たった一色からなる大理石の肖像をモデルに似せて作るのは非常にむずかしい」と語っている。』というエピソードはまさにそのことを感じさせる。絵画と彫刻の違いはここにあったのだ。

そして石鍋真澄は続ける。

さて、さすがのウルバヌス八世も六十の坂を下ると、心なしか頬がこけ、髭も薄くなり、即位した頃のはつらつとした生気は後退して、かわりに老いの兆しがはっきりしてくる。この様子は、べルニーニが一六三一年に教皇の詩集のために描いた肖像画(銅版画のもとになったデッサンは失われた)にうかがうことができる。このデッサンを描いた翌年に、ようやくバルダッキーノの仕事を終えたべルニー二は、再びのみを執って、教皇の胸像を制作したと推測される。この胸像はウルバヌス八世の肖像として傑出しているばかりでなく、べルニーニの数多い肖像彫刻の中でも最高傑作に数えられる作品である。

先の像とは異なって帽子をきちんと被った教皇は、時折考えにふけりながら、静かに何かを語っているように見える。老境にさしかかった教皇は一層思慮深さを加え、べルニーニはそうした教皇にある種の畏敬の念を抱いたのであろう。

皮肉なことに、この作品が制作されたと思われる一六三三年の前半には、ちょうど有名なガリレオの第二回目の裁判が行われていた。枢機卿時代のウルバヌス八世はガリレオを称讃し、彼と文通さえしていた。そのためガリレオは教皇が即位するとすぐに上京し、教皇の甥フランチェスコ・バルべリーニの歓待を受け、また教皇からも親しく謁見を許されている。教皇が個人的にはコペルニクスの地動説を異端とは考えていないことをガリレオは知っていた。だがそれを過信したため、第一回目の裁判を重んじてあからさまに地動説を支持するなという神学者の忠告を聞き入れず、彼は無許可のまま『天文学対話』を出版したのである。ガリレオがもう少し慎重であったなら、教皇庁が余計な介人をしなくても済んだともいわれるが、ともかく、最後の決定は教皇自らが下した。枢機卿バルべリーニはガリレオを認めたが、教皇ウルバヌス八世はそれを否定したのである。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P67-68

※一部改行した

ベルニーニの『ウルバヌス八世』はスペイン広場にも近いバルベリーニ宮に展示されている。

私もこの肖像を見にここを訪れたわけだが、この彫刻が肖像彫刻の最高傑作と称えられる理由がよくわかった。

私はこの彫刻から目が離せなくなり、しばらくこの像の前から動けなくなるほどだった。

この目・・・。そしてきっと結ばれた唇。解説に述べられていたように思慮深さが伝わってくる。

どれだけ細かくこの彫刻が彫られているかがこの写真から伝わるのではないだろうか。特に目元の陰影や小じわには驚愕するしかない。

写真だとどうしても平面になってしまう。これを間近で立体として見た時の感動、衝撃たるや・・・!

私はこんなに素晴らしい肖像をこれまで見たことがない。最高傑作とはこういうことなのかと心の底から感嘆した体験だった。

もう一つの傑作ボルゲーゼ美術館所蔵の『シピオーネ・ボルゲーゼの肖像』

シピオーネ・ボルゲーゼは、一六三三年一〇月八日に世を去るが、その前年にべルニーニは教皇の命を受けて彼の肖像を制作した。おそらく、教皇は教皇選挙の折に便宜を計ってくれた枢機卿への好意から、肖像の制作を命じたのであらう。べルニーニがこれを喜んで引き受けたことは想像にかたくない。むしろ彼自身がこの計画を提案して、教皇の許可を求めたのであったかもしれない。そう思わせるほど、このシピオーネ・ボルゲーゼの肖像は生き生きしており、べルニーニの親愛の情があふれている。

シピオーネ・ボルゲーゼは座の中心にあって、何かゆっくりとした口調て話しているといった風だ。目も鼻もロも、それぞれが個性的で、それぞれが生きている。また衣装も光を巧みにもてあそび、全体の印象を暖かで、しかも格調のあるものにしている。シピオーネ・ボルゲーゼはこの時五十四、五歳だったか、肖像はそれよりも幾分若々しく、多少美化されているように見える。

肖像に若干の美化が必要なことは、べルニーニ自身も認めている。彼は後にパリで「肖像の秘訣は美点をできるだけ利用して、全体に偉大さの印象を与えることである」と述べている。また、ルイ十四世のくちびるの部分を仕上げながら、「肖像で成功するには、行為をとらえて、それをよく表現するよう努めなければならない。くちびるの表現には、人が話を始める瞬間か、言葉を発した瞬間を選ぶのが最もよい」とも語っている。美術史家が「会話する肖像」と呼ぶ肖像のタイプは、こうした発想から生まれたのである。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P69-70

※一部改行した

『シピオーネ・ボルゲーゼの肖像』が所蔵されているボルゲーゼ美術館はこれまでの記事でも紹介してきた。その美術館のルーツであり、若きベルニーニのパトロンだったのがこのシピオーネ・ボルゲーゼなのである。まさにベルニーニの大恩人だ。そしてその人の最晩年の肖像をベルニーニは手掛けたのである。

ベルニーニの肖像制作の姿勢を知る上でもこの作品と解説は非常に重要なポイントなのではないだろうか。

ベルニーニの独特な人間観察法

肖像を作ろうとする場合に、その人物の特徴を捉えるべルニーニの方法は独特であった。ドメニコは次のように伝えている。「彼はモデルがじっとしているのではなく、いつものように自然に動いたり、話したりしているのを望んだ。そうすることによって、そのモデルの美しさを総合的に見ることができるからだ、と彼は言っていた。人がじっとしている時には、動いている時ほどその人らしくは見えない。動きの中には、他の人ではないその人の性格すべてがあり、それが肖像にその人らしさを与えるのだと主張して、彼はモデルをあるがままに表現した」。このような考え方を、べルニーニは実際の肖像制作に生かしていたのである。

たとえばパリでルイ十四世の肖像を手がけた時にも、王がテニスをしたり、会議や謁見に臨んだりしている姿を観察してデッサンしているし、また王がミサに出席しているところを見ようと、わざわざ出掛けたりしている。べルニーニがこうしたデッサンを描いたのは、モデルをよく観察してその特徴を捉え、そのイメージを脳裏に焼きつけるためであった。「それだから、私はデッサンを(作品の制作には)ほとんど利用しなかった。自分の作品をコピーするのではなく、オリジナルな作品を創造したかったからである。それらのデッサンは、ただ私を王のイメージで充たすために描かれたのだ」とべルニーニは説明している。この種のデッサンはもしも残っていたならば、べルニーニの制作過程を知る上で貴重な資料になったにちがいないが、残念ながら一点の例外を除いて、まったく我々の手には伝えられていない。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P70-71

ベルニーニの驚異的な洞察力、表現力はこういう所から養われているのかと私は唸らずにはいられなかった。

人間はその何気ない動きにこそその性格や特徴が現れる。これは興味深い。

もし私がベルニーニの前に出たとしたら、彼は私のことをどう描くのだろうか。知りたくもなってしまうが恐ろしくもある。芸術とはこういう所から生まれてくるのだと改めて感心した箇所であった。

続く

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事