目次

「ルーゴン・マッカール叢書」第5巻『ムーレ神父のあやまち』の概要とあらすじ

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

『ムーレ神父のあやまち』はエミール・ゾラが24年かけて完成させた「ルーゴン・マッカール叢書」の第5巻目にあたり、1875年に出版されました。

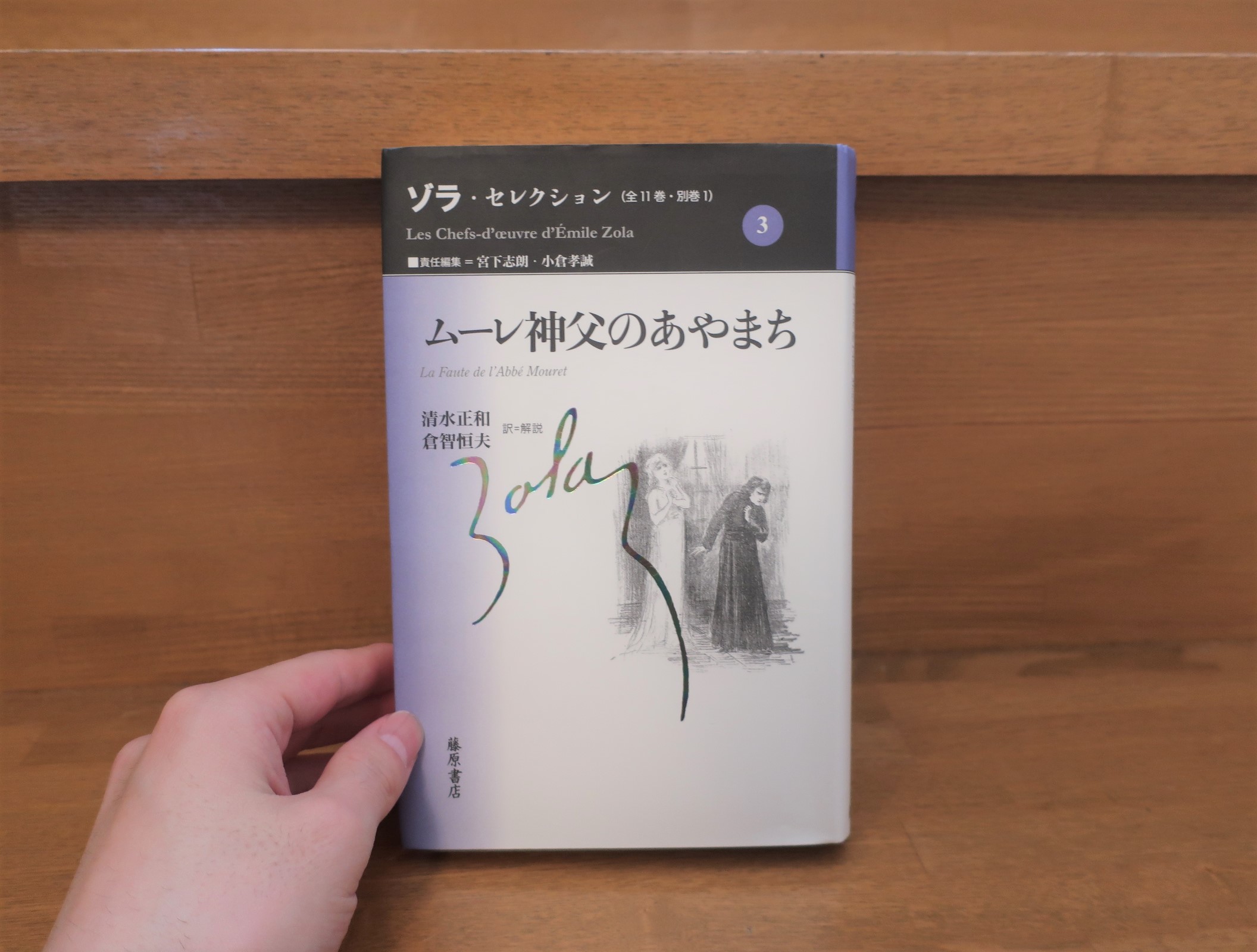

私が読んだのは藤原書店出版の清水正和、倉智恒夫訳の『ムーレ神父のあやまち』です。

この書は作者のゾラとロシアの文豪ツルゲーネフとのつながりによって前作の『プラッサンの征服』と同じくロシアでいち早く紹介され人気を博した書だったそうです。

では、今回も帯のあらすじを見ていきましょう。

セルジュ・ムーレはプロヴァンスの寒村で敬虔な司祭として暮らしていた。ある夜、熱病で倒れた彼は近くの広大な庭園パラドゥーに運ばれ、そこで野性的な娘アルビーヌの献身的な看護をうける。二人はたがいに惹かれあい、自然のなかで愛の日々に陶酔するが、やがて別離のときがやってくる。アルビーヌは彼を待ち続けるが……。

藤原書店出版 清水正和、倉智恒夫訳『ムーレ神父のあやまち』

セルジュ・ムーレは前作の『プラッサンの征服』の主人公フランソワ・ムーレ、マルト・ルーゴン夫妻の次男にあたります。

ルーゴン・マッカール家家系図

家系図では中央辺りに位置します。

前作ではフォージャ神父という謎の人物がマルトを洗脳し、ムーレ家を破滅に導く過程が描かれていましたが、今作ではその息子のセルジュが成長し、司祭として生活しているところから始まります。

今作の主要なテーマはキリスト教の司祭としての信仰と人間同士の性愛は両立しえないのかという問題にあります。

あらすじにもあるように、セルジュは病気で倒れ、豊かな自然がある広大な土地で療養します。その彼を献身的に看護したのがアルビーヌという若い女性でした。

彼は熱病により一時的に記憶喪失になっていました。そのため、自分が司祭であることや熱心なキリスト者であったことをすっかり忘れてしまいました。

そして豊かな自然の中でアルビーヌと恋に落ちます。

しかし、ある日この広大な土地の外の世界を見てしまったことがきっかけですべての記憶が戻ってしまうのです。

すると彼は今まで愛していたアルビーヌを見捨て、再び信仰の世界へと帰って行ってしまうのです…

これはエデンの園に暮らしていたアダムとイヴが知恵の実を食べてしまったことで、そこを追放され永遠の罪を背負ってしまったことを暗示するかのようなストーリーです。

ゾラはキリスト教の教えに対し何を言いたかったのでしょうか。

作中では豊かな自然やそこで育まれる愛は、人生のすばらしさそのものであるようにゾラは言います。

人間の生そのものを賛美する。そういう意識がゾラにはあります。アルビーヌはまさしく「豊かな生そのもの」であり「愛」の象徴だったのです。

それに対し、セルジュの信じるキリスト教は「生の否定」であり、「死そのもの」でありました。

彼はセルジュにこう言わせています。

きみの言うとおり、ここにあるのは死だけだ。死こそぼくの望むところなんだ。死だけがぼくを苦しみから解き放ってくれ、あらゆる汚れから救ってくれるのだ。

……わかってほしい!ぼくは生を拒否し、唾棄し、否定している。きみの言う花々は悪臭を発し、太陽は目を眩ませ、草はそこに横たわる体を腐らせる。

きみの庭は腐敗した屍体の集積場だ。きみの口にする緑の楽園での愛だの、光だの、至福の生など、それらは皆うそっぱちなんだ。

そこにあるのは闇だけだ。木々は人間をけだものに変えてしまう毒気を発散している。暗い藪はマムシの毒に満ちている。小川の青い水はペスト菌をいっぱい流している。もしもぼくがきみの庭から太陽のスカートと緑の葉の帯をはぎ取ったら、きみは悪徳に蝕まれた悪女の骸骨みたいに醜悪な庭の姿を見るだろう。

……たとえきみが本当のことを言っているにしても、そして喜びにみちあふれた手でわたしに楽園の夢を見させようとバラの花の寝床に導いてくれたとしても、ぼくはより激しくきみの抱擁を拒むことだろう。これはふたりの間のどうしようもない永久に続く争いなのだ。

きみの見てのとおり、教会はとても小さくてみすぼらしい。わずかに告解室と粗末なモミの木の説教台、石膏の洗礼室、ぼくが塗り直した板張りの祭壇があるきりだ。

だがそんなことは問題じゃない!教会は、きみの庭よりも、谷間よりも、地球全体よりも、はるかに広大なのだ。そして絶対に陥落することのない堅固な城塞なのだ。風や、太陽や、木々や、波浪など、自然界のすべてが襲撃を加えても無駄というもの、教会は微動だにしないのだ。

そう、イバラが茂り、とげのある腕で壁にいっぱいからみつき、また昆虫の大群が壁のすき間からはいりこんできて、ごらんのとおり荒れ放題となっても、教会はこれしきの生命の氾濫では絶対に崩壊しないのだ。つまり、教会は難攻不落の死なのだ!

……いつの日か、どういう事態となるかをきみは知りたいだろう。この小さな教会がとてつもなく巨大となり、その影を投げかけてきみの言う自然を完全に死滅させてしまうのだ!ああ!死が、万物の死が到来するときはじめてわれわれの魂は、いまわしいこの世から広大な天に迎えられるのだ!

※小説の文章を改行するのは忍びないことですが、一部改行しました

藤原書店出版 清水正和、倉智恒夫訳『ムーレ神父のあやまち』P398-399

アルビーヌがせっかくセルジュを教会まで迎えに来てくれたにも関わらず、彼はこうして健気な彼女を追い返してしまいます。

そしてアルビーヌはショックでその後命を落としてしまうのです。

彼女の死に対してもセルジュは神の信仰にすがり、彼女を見捨てます。

豊かな生を、人間の愛を賛美するゾラにはこうしたキリスト教信仰は耐え難いものだったのかもしれません。

セルジュの信仰は人生の否定でした。すべては虚しく、自然は腐敗そのもの、人間の性愛は最も唾棄すべき堕落でした。

だからこそ彼はアルビーヌを捨てるのです。

感想―ドストエフスキー的見地から

前作『プラッサンの征服』に引き続き、今回もキリスト教についての物語が語られることになりました。

今回は前回ほど気分が悪くなるようなものではありませんが、セルジュの信じるキリスト教が生きながらにして「死んだもの」であり、人生を否定しているというゾラの主張を知ることとなりました。

キリスト教にはたしかに原罪という考え方があり、さらには性愛を罪であると考える向きが非常に強いとされます。堕落した聖職者ももちろんいたでしょうが、真面目な人間であればあるほど、神を求める気持ちが強いほど、ストイックな方向に向かっていったという事実は否定できないでしょう。

腐りきったこの世ではなく、一心に神の国、すなわち天国を目指せという考え方は多くの宗教に見られる考え方です。

仏教もこうした側面ももちろん含んでいます。

しかしどの宗教もそうですが、宗教=生の否定ではありません。あくまでそういう側面もあるということで、その側面がどれだけ前面に出てくるかが問題なのです。

ゾラはこうした側面が強く出過ぎていた当時の宗教界に批判を加えたかったのではないでしょうか。そしてそれに対置する形で人間讃歌、自然讃歌としてアルビーヌを描いたのではないでしょうか。

ヨーロッパ、特にフランスのインテリ層からすると当時のキリストはもはや現実を頑なに拒む、死んだようなもののように思われていたのかもしれません。

ドストエフスキーもこういうキリスト教の実態をおそらく目にしていたはずです。

当時のロシアはフランスの影響を強烈に受けていたので、ロシアの上流階級やインテリも同じような思想だった可能性が非常に高いです。

こうした中でドストエフスキーは自らの信ずるロシア正教とはいかなるものかと作品中でも重大なテーマとして取り上げるのです。

ゾラとドストエフスキーは直接の面識もありませんし、ドストエフスキーがゾラの影響を受けたというわけでもありません。しかし、くしくもゾラが問題提起している宗教の問題をドストエフスキーが答えている形になっているのではないかと私には思えてきました。

キリスト教は本当に死んでいるのか。宗教は単なる現実逃避なのか。

改めて考えさせられました。

また、ゾラは科学を愛し、同時に自然や、人間そのものを愛していたことをこの本では強く感じました。

ゾラは後に『ルルド』、『ローマ』、『パリ』という三都市双書という三部作を書き上げ、宗教に対する問題をドラマ化しました。ゾラがいかに宗教に対して関心を持っていたかがわかります。ぜひこちらもおすすめしたい作品です。

以上、「ゾラ『ムーレ神父のあやまち』あらすじと感想~神父と純粋な少女との禁じられた恋と悲劇的結末。」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

ムーレ神父のあやまち (ゾラ・セレクション)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ゾラ『ウージェーヌ・ルーゴン閣下』あらすじと感想~政治家もつらいよ。パリの政治家の生態と駆け引き

主人公である大物政治家ウージェーヌが戦う場のなんと難しいことか。

あまりに複雑な人間関係、利害関係。

支援してくれる人間にどのように恩恵を施すか。

窮地に陥った時でも彼らに約束した恩恵を与えなければならない。でもできない。さあどうする!と常に彼は戦い続けています。

政治家は政治家で求められる資質がある。この小説を読んでそう思わせられました。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ゾラ『プラッサンの征服』あらすじと感想~宗教による洗脳、そして破滅を描いた先駆的作品

この物語は私の中で「ルーゴン・マッカール叢書」中、読んでいて最も辛い作品でした。

宗教者による洗脳がここまで露骨に書かれているのは読んでいて苦しいものがありました。

ですが辛くても目を反らしてはいけない真実がこの作品には描かれていると思います。この時代のヨーロッパにおいて宗教がどのように見られているのか。その大きな手がかりのひとつになったのではないかと私は思います。

とにかく凄まじい作品でした。

関連記事

あわせて読みたい

本当にいい本とは何かー時代を経ても生き残る名作が古典になる~愛すべきチェーホフ・ゾラ

チェーホフもゾラも百年以上も前の作家です。現代人からすれば古くさくて小難しい古典の範疇に入ってしまうかもしれません。

ですが私は言いたい!古典と言ってしまうから敷居が高くなってしまうのです!

古典だからすごいのではないのです。名作だから古典になったのです。

チェーホフもゾラも、今も通ずる最高の作家です!

あわせて読みたい

フランス人作家エミール・ゾラとドストエフスキー ゾラを知ればドストエフスキーも知れる!

フランス第二帝政期は私たちの生活と直結する非常に重要な時代です。

そしてドストエフスキーはそのようなフランスに対して、色々と物申していたのでありました。

となるとやはりこの時代のフランスの社会情勢、思想、文化を知ることはドストエフスキーのことをより深く知るためにも非常に重要であると思いました。

第二帝政期のフランスをさらに深く知るには何を読めばいいだろうか…

そう考えていた時に私が出会ったのがフランスの偉大なる作家エミール・ゾラだったのです。

あわせて読みたい

『居酒屋』の衝撃!フランス人作家エミール・ゾラが面白すぎた件について

ゾラを知ることはそのままフランス社会を学ぶことになり、結果的にドストエフスキーのヨーロッパ観を知ることになると感じた私は、まずゾラの代表作『居酒屋』を読んでみることにしました。

そしてこの小説を読み始めて私はとてつもない衝撃を受けることになります。

あわせて読みたい

「ルーゴン・マッカール叢書」一覧~代表作『居酒屋』『ナナ』を含むゾラ渾身の作品群

これまで20巻にわたり「ルーゴン・マッカール叢書」をご紹介してきましたが、この記事ではそれらを一覧にし、それぞれの作品がどのような物語かをざっくりとまとめていきます。

あわせて読みたい

僧侶が選ぶ!エミール・ゾラおすすめ作品7選!煩悩満載の刺激的な人間ドラマをあなたに

世の中の仕組みを知るにはゾラの作品は最高の教科書です。

この社会はどうやって成り立っているのか。人間はなぜ争うのか。人間はなぜ欲望に抗えないのか。他人の欲望をうまく利用する人間はどんな手を使うのかなどなど、挙げようと思えばきりがないほど、ゾラはたくさんのことを教えてくれます。

そして何より、とにかく面白い!私はこれまでたくさんの作家の作品を読んできましたが、ゾラはその中でも特におすすめしたい作家です!

あわせて読みたい

19世紀後半のフランス社会と文化を知るならゾラがおすすめ!エミール・ゾラ「ルーゴン・マッカール叢...

前回の記事「エミール・ゾラが想像をはるかに超えて面白かった件について―『居酒屋』の衝撃」ではエミール・ゾラの「ルーゴン・マッカール叢書」なるものがフランス第二帝政のことを学ぶにはもってこいであり、ドストエフスキーを知るためにも大きな意味があるのではないかということをお話ししました。

この記事ではその「ルーゴン・マッカール叢書」とは一体何なのかということをざっくりとお話ししていきます。

あわせて読みたい

木村泰司『印象派という革命』あらすじと感想~ゾラとフランス印象派―セザンヌ、マネ、モネとの関係

前回までの記事では「日本ではなぜゾラはマイナーで、ドストエフスキーは人気なのか」を様々な面から考えてみましたが、今回はちょっと視点を変えてゾラとフランス印象派絵画についてお話ししていきます。

私はゾラに興味を持ったことで印象派絵画に興味を持つことになりました。

それとは逆に、印象派絵画に興味を持っている方がゾラの小説につながっていくということもあるかもしれません。ぜひともおすすめしたい記事です

あわせて読みたい

エミール・ゾラの小説スタイル・自然主義文学とは~ゾラの何がすごいのかを考える

ある作家がどのようなグループに属しているのか、どのような傾向を持っているのかということを知るには〇〇主義、~~派という言葉がよく用いられます。

ですが、いかんせんこの言葉自体が難しくて余計ややこしくなるということがあったりはしませんでしょうか。

そんな中、ゾラは自分自身の言葉で自らの小説スタイルである「自然主義文学」を解説しています。それが非常にわかりやすかったのでこの記事ではゾラの言葉を参考にゾラの小説スタイルの特徴を考えていきます。

あわせて読みたい

日本ではなぜゾラはマイナーで、ドストエフスキーは人気なのか―ゾラへの誤解

前回の記事ではフランスでの発行部数からゾラの人気ぶりを見ていきました。

その圧倒的な売れ行きからわかるように、ゾラはフランスを代表する作家です。

ですが日本で親しまれている大作家が数多くいる中で、ゾラは日本では異様なほど影が薄い存在となっています。

なぜゾラはこんなにも知名度が低い作家となってしまったのでしょうか。

今回の記事では日本でゾラがマイナーとなってしまった理由と、それと比較するためにドストエフスキーがなぜ日本で絶大な人気を誇るのかを考えていきたいと思います。

あわせて読みたい

ゾラ『ルーゴン家の誕生』あらすじと感想~衝撃の面白さ!ナポレオン第二帝政の始まりを活写する名作!...

この本はゾラの作品中特におすすめしたい名作中の名作です!

読んでいて「あぁ~さすがですゾラ先生!」と 何度心の中で うめいたことか!もう言葉のチョイス、文章のリズム、絶妙な位置で入る五感に働きかける表現、ゾラ節全開の作品です。正直、私は『居酒屋』や『ナナ』よりもこの作品の方が好きです。とても面白かったです。

あわせて読みたい

ゾラ『パリの胃袋』あらすじと感想~まるで仏教書!全てを貪り食うパリの飽くなき欲望!食欲は罪か、そ...

私は『ルーゴン・マッカール叢書』でどの作品が1番好きかと言われたらおそらくこの『パリの胃袋』を挙げるでしょう。それほど見事に人間の欲望を描いています。

ゾラ得意の映画的手法や、匂いなどの五感を刺激する描写、欲望をものや動物を描くことで比喩的に表現する手腕など、すばらしい点を列挙していくときりがないほどです。

あわせて読みたい

ゾラの代表作『居酒屋』あらすじと感想~パリの労働者と酒、暴力、貧困、堕落の必然的地獄道。

『居酒屋』は私がゾラにはまるきっかけとなった作品でした。

ゾラの『居酒屋』はフランス文学界にセンセーションを起こし、この作品がきっかけでゾラは作家として確固たる地位を確立するのでありました。

ゾラ入門におすすめの作品です!

あわせて読みたい

ゾラの代表作『ナナ』あらすじと感想~舞台女優の華やかな世界の裏側と上流階級の実態を暴露!

ゾラの代表作『ナナ』。フランス帝政の腐敗ぶり、当時の演劇界やメディア業界の舞台裏、娼婦たちの生活など華やかで淫蕩に満ちた世界をゾラはこの小説で描いています。

欲望を「食べ物」に絶妙に象徴して描いた作品が『パリの胃袋』であるとするならば、『ナナ』はど直球で性的な欲望を描いた作品と言うことができるでしょう。

あわせて読みたい

ゾラ『ごった煮』あらすじと感想~ブルジョワの偽善を暴く痛快作!貴婦人ぶっても一皮むけば…

この作品は『ボヌール・デ・ダム百貨店』の物語が始まる前の前史を描いています。

主人公のオクターヴ・ムーレは美男子で女性にモテるプレイボーイです。そして彼がやってきたアパートでは多くのブルジョワが住んでいてその奥様方と関係を持ち始めます。

そうした女性関係を通してオクターヴは女性を学び、大型商店を営むというかねてからの野望に突き進もうとしていきます。

あわせて読みたい

ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』あらすじと感想~欲望と大量消費社会の秘密~デパートの起源を知るた...

この作品はフランス文学者鹿島茂氏の『 デパートを発明した夫婦』 で参考にされている物語です。

ゾラは現場での取材を重要視した作家で、この小説の執筆に際しても実際にボン・マルシェやルーブルなどのデパートに出掛け長期取材をしていたそうです。

この本を読むことは私たちが生きる現代社会の成り立ちを知る手助けになります。

もはや街の顔であり、私たちが日常的にお世話になっているデパートや大型ショッピングセンターの起源がここにあります。

非常におすすめな作品です。

あわせて読みたい

ゾラ『ジェルミナール』あらすじと感想~炭鉱を舞台にしたストライキと労働者の悲劇 ゾラの描く蟹工船

『ジェルミナール』では虐げられる労働者と、得体の知れない株式支配の実態、そして暴走していく社会主義思想の成れの果てが描かれています。

社会主義思想と聞くとややこしそうな感じはしますが、この作品は哲学書でも専門書でもありません。ゾラは人々の物語を通してその実際の内容を語るので非常にわかりやすく社会主義思想をストーリーに織り込んでいます。

あわせて読みたい

ゾラ『制作』あらすじと感想~天才画家の生みの苦しみと狂気!印象派を知るならこの1冊!

この物語はゾラの自伝的な小説でもあります。主人公の画家クロードと親友の小説家サンドーズの関係はまさしく印象派画家セザンヌとゾラの関係を彷彿させます。

芸術家の生みの苦しみを知れる名著です!

あわせて読みたい

ゾラ『獣人』あらすじと感想~『罪と罰』にインスパイアされたゾラの鉄道サスペンス!殺人は理性か本能か!

理性で殺したラスコーリニコフ、本能で殺したジャック。

この二人の主人公の対比はドストエフスキーとゾラの人間観の違いを最も明確に示しているのではないでしょうか。

『罪と罰』にはまった人ならぜひともこちらの作品も読んで頂けたらなと思います。

バルザックの『ゴリオ爺さん』(以下の記事参照)と共におすすめしたい一冊です。

コメント