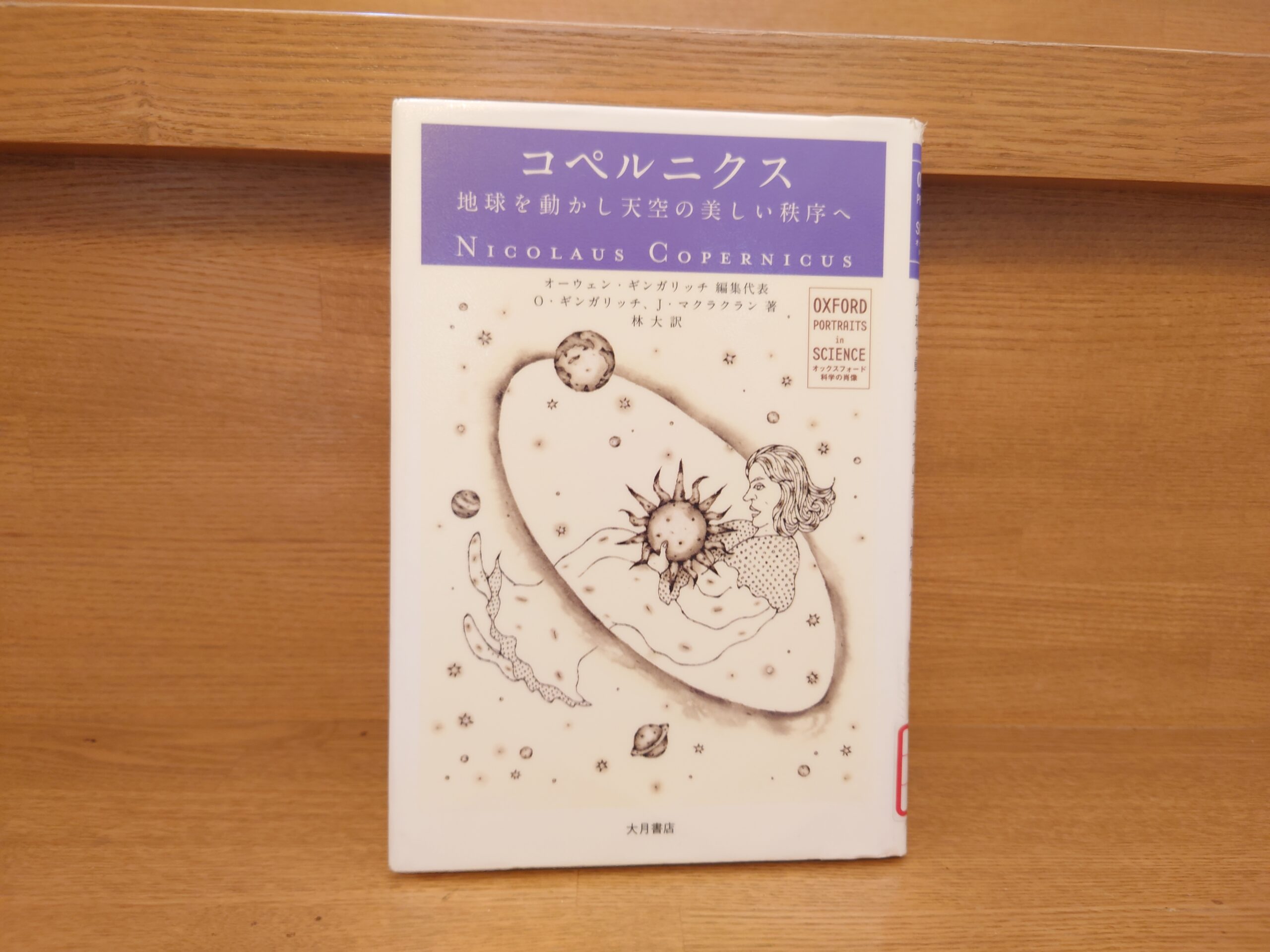

『オックスフォード 科学の肖像 コペルニクス』概要と感想~地動説を唱えたコペルニクスの生涯を知るのにおすすめの伝記!

今回ご紹介するのは2008年に大月書店より発行されたオーウェン・ギンガリッチ、ジェームズ・マクマラン著、林大訳の『オックスフォード 科学の肖像 コペルニクス』です。

早速この本について見ていきましょう。

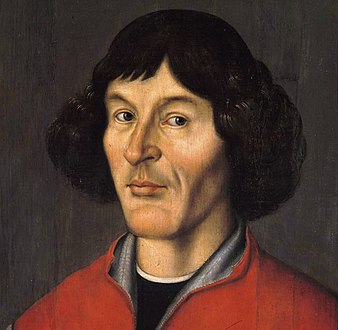

ポーランドの片隅で司祭として忙しい毎日をおくるかたわら、わずかな余暇の時間を天文学の研究に費やし、完成した自らの本を死の床で目にする。「すべての中心に太陽がある」―地球を太陽をめぐる惑星にし、1500年にわたって西洋人の思考を支配してきた世界観をひっくりかえしたコペルニクスの評伝。

Amazon商品紹介ページより

コペルニクスといえば「地動説」を唱えた人物として有名ですよね。「コペルニクス的転回」という言葉があるほど世界の常識を覆した偉人中の偉人です。

ですがこの人物に関してはその名や地動説については知ってはいたものの、いざこの人物がどのような人物でどんな生涯を送っていたのかについてはほとんど知りませんでした。

そんな私にとってこの『オックスフォード 科学の肖像』シリーズの伝記は非常にありがたいものがありました。

この伝記はページ数にして150ページほどということでかなりコンパクトにまとめられています。ですのであまり構えることなく気軽に読み始めることができます。

そしてこの伝記の特徴として、偉人が生きた時代背景も大切にしているという点があります。

コンパクトな伝記ながら時代背景も見せてくれるのは非常にありがたかったです。

コペルニクスはポーランド出身の天文学者です。そもそもコペルニクスがポーランド出身だったというのが私の中でこれまであまりイメージになかったのですが、この伝記でポーランドとコペルニクスがかなりリンクすることになりました。

特に彼がクラクフ大学で学んでいたというのは私の中で大きな驚きでした。

クラクフはアウシュヴィッツに行くために私も2019年に訪れた街でした。

当時はコペルニクスのことはほとんどノーマークでしたし、何よりアウシュヴィッツに集中していたためクラクフの歴史までは手が回らなかったというのが正直なところでした。

クラクフはとても綺麗で居心地のいい街でした。中世の街並みが残る美しきクラクフの街をぶらぶら歩くだけでも素晴らしい体験でしたが、コペルニクスのことを知っていたらもっと楽しめたなと今なら思います。

そしてこの本を読んで意外だったのが、コペルニクスが地動説を説いた『天球の回転について』が彼の死の当日になってようやく製本が完了し、それを目にして間もなく彼が息を引き取ったという驚くべき事実でした。

コペルニクスの地動説自体は1533年の段階ですでに世に知られていましたが、出版物という形での発表はしばらくなされていなかったのです。

私はてっきりコペルニクスは地動説を唱えたことで教会から厳しい弾圧にあったと思い込んでいましたが、そのようなことではなかったそうです。

1533年以降も教会からの大きな反発も特になかったというのはかなり驚きました。そして亡くなる当日に製本が完成したというのも衝撃でした。

「コペルニクス=弾圧された天文学者」のイメージが強かったのですが生前はそこまで大きな被害を被ることはなかったようです。死と同時に出版された『天球の回転について』が後にとてつもない影響を及ぼしたということをこの本で初めて知りました。

名前と「コペルニクス的転回」という言葉のイメージしか知らなかった私にとって、コンパクトにこの偉人を学べたこの伝記は非常に興味深いものがありました。

これはぜひぜひおすすめしたい伝記です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「『オックスフォード 科学の肖像 コペルニクス』地動説を唱えたコペルニクスの生涯を知るのにおすすめの伝記!」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事