(29)最愛の子アリョーシャの急死と『カラマーゾフの兄弟』のつながり~子煩悩の父としてのドストエフスキー

(29)最愛の子アリョーシャの急死と『カラマーゾフの兄弟』のつながり~子煩悩の父としてのドストエフスキー

前回の記事「(28)ドイツの温泉地バート・エムスのドストエフスキーゆかりの地を訪ねて~結婚後10年経っても夫人に熱烈なラブレターを送るドストエフスキー」では愛妻家ドストエフスキーの姿をご紹介した。

そして今回の記事では父親としてのドストエフスキーを紹介して私の旅行記の締めくくりとしたい。

愛妻家ドストエフスキー、子煩悩の父ドストエフスキー。

妻と歩んだドストエフスキーを知る上で絶対に欠かせないエピソードをこれから皆さんにお話ししていくことにしよう。

「(18)ドストエフスキー夫妻待望の第一子ソーニャの誕生と早すぎた死~ジュネーブでの天国と地獄とは」の記事でお話ししたように、ドストエフスキー夫妻の待望の第一子ソーニャは1868年にジュネーブで誕生した。

しかしソーニャは3カ月で急死してしまい、夫妻は悲しみに暮れることになった。

だが、その後生まれた次女リュボーフィ、長男フョードル、次男アリョーシャは無事にすくすくと育っていった。ドストエフスキーは子供たちを深く愛し、彼自身子どものように仲睦まじく子どもたちと遊んでいたとアンナ夫人は伝えている。

前の記事でお話ししたエムスからの手紙ではアンナ夫人への愛だけでなく、子供たちのことをしきりに心配する父親としての姿もよく見られた。晩年のドストエフスキーは夢見ていた幸福な家庭生活を過ごしていたのである。

しかしそんな幸せな家庭生活に突然悲劇が襲いかかる。

最愛の子アリョーシャが3才で急死してしまったのである。では、アンナ夫人の『回想』を見ていくことにしよう。

ドストエフスキー最愛の子アリョーシャの急死

一八七六年五月六日に、恐しい不幸がわが家をおそった。下の息子のアリョーシャが亡くなったのだ。

わたしたちにふりかかった悲しみの前ぶれらしいものは何もなかった。子どもはふだん元気で機嫌がよかったから。

亡くなる日の朝も、アリョーシャは、わたしたちがスターラヤ・ルッサに発つまえにしばらく遊びに来ていたばあやのプローホロヴナと、やっと少しわかる片言でおしゃべりをして、声をあげて笑っていたくらいだった。

急に、子どものちいさな顔が、かすかにけいれんしはじめた。ばあやは、歯が生えるころに子どもにときどき見られるひきつけだろうと思った。たしかにこの子はそのころ臼歯が生えはじめていた。わたしは驚愕して、すぐにわが家のかかりつけの小児科のチョーシン医師を呼びにやった。彼は近くに住んでいたので、すぐに来てくれた。きっと彼はたいした病気とも思わなかったのだろう、なにか処方してくれて、ひきつけはすぐにおさまると言った。

だが、けんれん(※ブログ筆者注、けいれんの誤植?)はつづいたので、わたしはフョードル・ミハイロヴィチを起こしたが、夫はひどく心配した。

わたしたちは神経科の専門医に診てもらうことにして、わたしがウスぺンスキー教授にたのみに行った。教授は診察中で、二十人ほどの患者が待合室で待っていた。彼はちょっと会ってくれて、診察がすみ次第、すぐに往診するからと言ってくれた。そして何かの鎮静剤を処方して、ときたま子どもにかけることもある酸素吸入器を持っていくように命じた。

帰ってみると、かわいそうな坊やはやはり同じ状態だった。意識を失って、ときどきちいさな体を、けいれんさせた。見たところ、うめき声も叫び声もあげないので、苦しそうではなかった。わたしたちはこのちいさな受難者のそばを離れず、じりじりしながら医者の来るのを待った。二時ごろやっと医者が来てくれたが、子どもを診て、わたしにこう言った。「泣かないで、心配しないでください。まもなく治まりますから」。

夫が医者をおくって出たが、まっさおになって帰ってきて、医者が診察しやすいように坊やを移してあったソファのかたわらにひざまずいた。わたしも夫と並んでひざまずき、医者が何と言ったか夫に聞きたくてたまらなかったが(あとになって聞かされたのだが、医者は夫に、もう臨終の苦しみがはじまっていると告げたそうだ)、夫は、しゃべってはいけないとわたしに合図した。

一時間ばかりたつと、けいれんは目だって弱くなっていた。医者の言ったことに元気づけられ、けいれんは静かな眠りに変ろうとしている、これはなおるしるしかもしれないと思って、よろこびさえしたほどだった。すると突然、坊やの呼吸がとまって、それで終りだった。そのときのわたしの絶望的な気もち!夫は坊やに口づけし、三度十字を切って、すすり泣きしはじめた。わたしも声をあげて泣きだした。かわいいアリョーシャをあれほど愛していた上の子どもたちも泣き叫んで悲しがった。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P151-152

私はこの悲しい出来事を読むといつも目を潤ませずにはいられなくなる・・・ドストエフスキー夫妻の悲しみを思うとやりきれなくなるのだ・・・。

子を失ったドストフスキー夫妻の深い悲しみ

フョードル・ミハイロヴィチはこの死につよい衝撃をうけた。彼はなぜか特にアリョーシャをかわいがっていて、病的なほどのかわいがりようは、まるでまもなく失うことを予感していたかのようだった。夫は、てんかん—自分から遺伝したこの病気で坊やが亡くなったことにとりわけ苦しんでいた。見た目には冷静で、運命の打撃に男らしく耐えているようだった。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P152

現代の医学ではてんかんの遺伝性は低いことが知られている。

なのでドストエフスキーが自分を責める必要はなかったが、時は1878年。どうしてそのことを知ることができよう。それに、たとえ知ったとして何になろうか。

ドストエフスキーは自分のせいだと苦しんだ。最愛の子アリョーシャが自分のせいで死んでしまった。なぜこの子がこんな目に遭わなければいけないのだ。この子が一体何をしたというのだ!

ドストエフスキーの苦しみは尋常ではなかった。

だが、わたしは、彼がこの深い悲しみをこらえた結果、それが彼自身にも悪く影響しはしないか、体でもこわしはしまいかとひどく心配した。

夫は(※ブログ筆者注、「夫を」の誤植か)いくらかでも慰め、彼のつらい気分をまぎらせたいと思って、わたしは、この悲しい期間にたびたび訪ねてきてくれたヴラジーミル・ソロヴィヨフに、この夏彼が行こうとしていたオプチナ僧院にいっしょに行くよう夫を誘ってくれないかと頼んだ。

オプチナ僧院をたずねることは、夫の年来の夢だったが、いざ実行するとなるとなかなかむずかしかった。ソロヴィヨフは承知して、いっしょに出かけるよう夫を説得にかかった。わたしもそれを強くすすめたので、夫は六月の半ばにモスクワに行き(彼は次の小説をカトコフに相談するために、前からモスクワに出かけるつもりだった)、その機会を利用して、ソロヴィヨフとオプチナ僧院に行ってくることにした。

ひとりだったら、わたしは、こんなに遠い、ことにそのころは難儀だった旅に出したりはしなかったろう。ソロヴィヨフのほうも、わたしに言わせれば「世間離れのした」人にはちがいなかったが、それでも夫がてんかんの発作をおこしたりしたら、気をつけてくれるにちがいなかった。

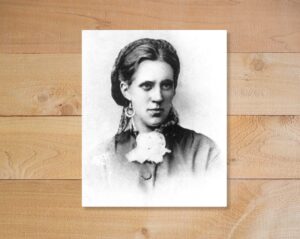

かわいい坊やの死に、わたしの心は揺がされた。だれもがわたしを見ちがえるくらい、なにごとも手につかず、悲しんで泣いてばかりいた。ふだんの快活さもいつもの精力もなくなって、かわりにあらゆることに無感動になってしまった。どんなことにも興味がもてず、家事にも、仕事にも、自分の子どもさえもがどうでもよくなって、三年このかたの思い出にふけるだけだった。夫は、わたしのさまざまな悩み、物思い、それにロにしたことまで、「カラマーゾフ兄弟」の「信心ぶかい女たち」の章で、子どもを亡くした女がその悲しみをゾシーマ長老に語るところに描いている。

夫はわたしのようすを見てひどく悩んだ。彼はわたしに、神の御心に従うように、神が与えたもうたこの不幸を甘受するように、彼の言葉で言えば、わたしが「無関心」になった自分と子どもたちをあわれに思うようにと、説き聞かせ、たのむのだった。彼が説きさとしてくれたことに動かされ、わたしは、自分のすぐ表にあらわれる悲しみが、いっそう気の毒な夫を苦しめることにならないように、自分を抑えることにした。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P153-154

この箇所を読まれた皆さんは驚いたかもしれない。あの『カラマーゾフの兄弟』はこうしたドストエフスキー夫妻の悲しみから生まれてきた作品でもあったのである。

この世に生まれてきた子どもたちの運命。そのことにドストエフスキーは強い思い入れを抱いていた。そしてそれはすでに『作家の日記』の中でも幾度となく優しい眼差しをもって語られていたが、このアリョーシャの死を通してさらにその思いを強くしたのではないだろうか。『カラマーゾフの兄弟』では子どもたちがとてつもなく大きな役割を果たしている。血なまぐさくて愚かな大人たちの世界に対して、救いとしての子どもたちが描かれている。

『カラマーゾフの兄弟』の修道院のモデルになったオプチナ修道院を訪れるドストエフスキー

アリョーシャを埋葬してすぐに(わたしたちはボリシャーヤ・オフタ墓地に葬った)、スターラヤ・ルッサに移ったが、つづいて六月二十日、夫はもうモスクワに着いていた。そこで彼は、新しい小説(『力ラマーゾフ兄弟』を、編集部との話合いで極く短期間にまとめることができた。この仕事を片づけると、彼はオプチナ僧院に出かけた。旅行のいきさつ、というよりは、ソロヴィヨフとの「彷徨」は、夫がわたしにくれた一八七八年六月二十九日の手紙に述べられている。

フョードル・ミハイロヴィチは、あたかも心を和らげられでもしたかのように、目に見えて落ちついて、オプチナ僧院からもどってきた。そして、まる二日すごすことになったこの僧院のしきたりについていろいろ話してくれた。

当時名だかい「長老」アンブローシー神父には、三度お会いした。一度は群集にまじって、残りの二度は差向かいだったが、神父とかわした話は、彼に深い、心からの感動をあたえた。夫が長老に、自分たちをおそった不幸と、わたしのはげしすぎるほどの悲嘆のようすを話すと、長老は、わたしが信心深いかどうかと問うたそうだ。夫がうなずくと、長老はわたしに自分の祝福を伝えるように言ったという。それと同じ言葉を、のちに小説のなかゾシーマ長老が嘆き悲しむ母親に語っている。

夫の話から、この誰もが尊敬する長老がどんなにりっぱな洞察者であり予見者であるかがよくわかった。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P154

アリョーシャを失った悲しみを癒すため、ドストエフスキーはオプチナ修道院へとはるばるやって来た。

ここはロシア正教における最も権威ある修道院のひとつであり、多くの著名な長老を輩出している聖地。そしてさらに、ここはロシアを代表する作家ゴーゴリやトルストイが訪れたことでも有名だ。

ここで出会った長老アンブローシーにドストエフスキーは大きな感銘を受ける。

『カラマーゾフの兄弟』のゾシマ長老のモデル造形にはこのアンブローシー長老が大きな影響を与えていると言われている。もちろん、ゾシマ長老=アンブローシー長老ではない。ドストエフスキーは歴史上の様々な長老の姿を重ね合わせゾシマ長老を作り上げている。だが、ここでの体験がなければ『カラマーゾフの兄弟』の豊かな描写、物語は生まれていなかったかもしれない。それほどここでの体験はドストエフスキーにとって大きなものがあった。

アンナ夫人が述べるように、子を失った母に優しく声をかけるゾシマ長老のシーン。これはまさにここでの実体験があったからこそだ。

そしてもう一つ言わねばならない。お気づきの方もおられると思うが、『カラマーゾフの兄弟』の主人公の名もアリョーシャなのである。そしてゾシマとアリョーシャは師弟関係だ。アリョーシャは善良な修道士見習いで、優しいゾシマ長老に可愛がられている。

最愛の子アリョーシャを失ったドストエフスキーが最後の大作の主人公の名に選んだのがアリョーシャであり、その彼を優しく教え導くのがゾシマ長老なのである。この構図は極めて重要な意味を持つのではないか。ここでは作品論に立ち入ることは控えるが、『カラマーゾフの兄弟』がこうした父としてのドストエフスキーと大きなつながりがあるということはぜひお伝えしたい。

ソ連の収容所になってしまったオプチナ修道院

そしてオプチナ修道院について最後にもう一つお伝えしたいことがある。

実はここオプチナ修道院はソ連時代、強制収容所として使われていたのである・・・

ソ連は宗教を禁じた。そしてロシア正教の教会や修道院を閉鎖し、財産も没収した。そしてこのオプチナ修道院も例に漏れず閉鎖させられ、その復活は1987年のペレストロイカを待たねばならなかったのである。

また、皆さんは第二次世界大戦時の「カティンの森事件」をご存じだろうか。2007年には映画化もされている。

ソ連によるポーランド将校の虐殺事件。それがカティンの森事件である。詳しくはここではお話しできないが、その時に収容所として使われていた場所の一つがこのオプチナ修道院でもあったのである。

かつて多くの人の心の拠り所となっていたオプチナ修道院。しかしソ連時代にはまさにその場所が犯罪の舞台となってしまったのである。

この事件について詳しく知りたい方はみすず書房より発行されたヴィクトル・ザスラフスキー著、根岸隆夫訳の『カチンの森 ポーランド指導階級の抹殺』がおすすめなのでぜひご一読願いたい。衝撃の一冊だ。

ソ連による宗教弾圧、イデオロギー統制についてはこの旅行記でも「(17)共産主義、社会主義革命家を批判したドストエフスキー~ジュネーブでの国際平和会議の実態とは」の記事で触れた。

まさにこのオプチナ修道院はソ連にとって目の敵のような存在であった。

だが、ここはドストエフスキーの宗教観において決定的に重要な場所でもある。ドストエフスキーの精神性、思想を語る上でここは外しようがない。

しかしソ連はソ連的イデオロギーの下、このオプチナ修道院やドストエフスキーを語らなければならなかった。これは非常に難しい問題だった。「『カラマーゾフの兄弟』は宗教的な作品ではない。実はドストエフスキーは無神論者で革命家だった」と熱心に語らなければならなかったのもそうした背景があったのだ。

修道院を潰し、虐殺の収容所として使っていたソ連がドストエフスキーをどう解釈するかは今や皆さんも想像がつくだろう。

だが、これはドストエフスキーだけではなく、あらゆる作家、思想家、芸術家にも当てはまる。

さらに言えばこれはソ連だけの問題ではなく、世界のあらゆる場所、あらゆる時代においてそうなのだ。

ナチスもナチスのイデオロギーに沿った解釈を強制していた。強制まではいかなくとも、何が好ましくて何が悪いものかは時代や場所によって異なってくる。誰かのことについて調べようとした際はその著者がどんな立場から話しているかというのに必ず注意しなければならない。

ソ連のイデオロギー下のドストエフスキーと、そうでないものは人間像が全く異なる。私はソ連のイデオロギー下のドストエフスキーが全面的に間違っていると言いたいわけではない。だがどの立場から言っているのかをはっきりさせないと、主張する側に都合のいいモンタージュのドストエフスキーが出来上がってしまうのだ。

何度も言うが、これはドストエフスキーだけの問題でもなく、ソ連だけの問題でもない。あらゆる場面において「それがどんな立場から書かれているのか」というのは大きな問題なのだ。ネットやスマホで簡単に情報にアクセスできる現代だからこそより注意しなくてはならない。簡単に手に入るその答えがフェイクで書かれていたらどうするのか。それに気づけるのか?誰が書いたか、何を参考にして書かれたかわからないものを信用していいのだろうか?

こうしたことを考える上でもドストエフスキーという存在は最高の訓練になると思う。とにかく複雑な男なのだ。「ドストエフスキーは〇〇である!」と簡単には言い切れない難しさがある。このことについてはかつて「ドストエフスキー資料の何を読むべき?―ドストエフスキーは結局何者なのか」の記事でもお話しした。

ぱっと答えがわかるのは気持ちがいいかもしれない。それが刺激的でセンセーショナルなゴシップならなおさらだ。だが人間は、いや世界はそんなにシンプルなものではない。

理屈や論理を超えた複雑怪奇な世界こそ私たちの生きる場だ。ドストエフスキーの小説はそれを教えてくれる。そして彼自身がまさにそのような存在ではなかったか。

オプチナ修道院からずいぶんと話がそれてしまったがこうしたことを考えてみるのも大事なことではないかと私は思う。

私が子を想う父親としてのドストエフスキーをこの記事で紹介したのもそうしたドストエフスキーの一面を知ってもらいたかったからだ。そして子を愛したドストエフスキーということを知った上で『カラマーゾフの兄弟』を読めば読者の皆さんの心の中にきっとまた何か違うものが芽生えるのではないかと私は思うのである。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント