(28)温泉地バート・エムスのドストエフスキーゆかりの地を訪ねて~結婚後10年経っても夫人に熱烈なラブレターを送るドストエフスキー

【ドイツ旅行記】(28)ドイツの温泉地バート・エムスのドストエフスキーゆかりの地を訪ねて~結婚後10年経っても夫人に熱烈なラブレターを送るドストエフスキー

前回の記事「(27)帰国後のアンナ夫人の無双ぶり!借金取りも撃退!ドストエフスキーも全幅の信頼を寄せるその姿!」ではドストエフスキー夫妻の帰国後の様子をお話しした。そしてこの旅行記の最後に、ドストエフスキーのもう一つのヨーロッパゆかりの地バート・エムスについてお話ししていきたい。

バート・エムスはドイツ西部にある温泉地で、19世紀後半頃から一躍保養地として有名になった町だ。

ドストエフスキーは肺カタルを患い、医者からこの町で長期療養することを薦められたためこの町にやって来ることになった。彼はベルリン経由でこの町へ入ることになる。

私はというと、この町の北に位置するケルンからコブレンツ乗り換えでこの町へ向かった。

ドストエフスキーはバート・エムス付近の風景を次のようにアンナ夫人に報告している。

かわいいアーニャ、わたしは生まれてこの方、あんな景色は見たことがない!スイスも、ヴァルトブルグも(覚えているかい?)エムスへ着く後半の道筋に比べたら、ものの数でもない。この世で最も魅惑的な風景の中で、創造しうるかぎりの、うっとりするような、やさしい、幻想的なもの、―丘陵、山、城、マルブルグやリンブルグのように美しい塔があって、山と谷とが驚くべき調和を示している町々、―わたしは今まで、こんなふうなものを見たことがない。こうして、わたしたちはエムスへ着くまで、日光の燦々と輝くかなり暑い午前中、汽車に乗っていたわけだ。(1874年6月15日、アンナ夫人宛て)

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集18』P18-19

ドストエフスキーがここまで手放しで景色を褒めるのは珍しい。彼はエムス付近の山や森の風景に感銘を受けたようだ。

残念ながら私がエムスへ入ったルートではそこまでドストエフスキーが絶賛するほどの景色は見られなかった。別のルートかもしれないし、もしかしたら、家で心配しているアンナ夫人を安心させるために書いているのかもしれないと思ってしまったがそれはわからない。

バート・エムス駅に到着。

ドストエフスキーはこの町に着いた時のことを次のように記している。

エムス、―それは高い丘、そう、二百サージェン(約四二〇メートル)かそれ以上の高さの、一面に林に蔽われた丘に挾まれた、深い峡谷の中にある小さな町なのだ。町は岩山(世界で最も美しい)に寄り添っていて、正確にいうと、川(あまり広くない)の両岸に沿った二筋の通りでできている。なにしろ山が迫っているので、それより広いところに町をつくる場所がないのだ。散歩するところも公園もあって、何もかも素敵だ。わたしはこの地勢に魅惑されてしまったのだが、人の話によると、雨の日や曇った朝など、この地勢が陰気くさい、悩ましい景色に変わってしまって、達者な人間でもメランコリーを起こすくらいだ、ということだ。(1874年6月15日、アンナ夫人宛て)

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集18』P19

ここでもドストエフスキーはエムスのことを絶賛しているが、不吉なことに当地の人の話では「達者な人間でもメランコリーを起こすくらいだ」とのこと。そして実際にこの後ドストエフスキーはこの陰気な町で「ここでの生活はまるで拷問だ」と苦しむことになる。

駅前広場からすぐの場所にはドストフスキーが滞在した建物が今も残っている。エムスに着いたドストエフスキーはまずは駅近くのホテルに泊まるも、高すぎて長期宿泊はあきらめ、彼は今で言う民宿に泊まることにした。これ以後75年、76年、79年もドストエフスキーは民宿に滞在することになる。ちなみに上のブリュッヒャー館の二階にこの時ドストエフスキーは滞在した。

さて、ここからはドストエフスキーのエムス滞在について見ていくことにしよう。ドストエフスキーはアンナ夫人に彼の日課について次のように報告している。

お前に手紙を書いた翌日(つまり木曜日)わたしは初めて泉へ行ってみた。それは宿からほんの一足なのだ。ひどい天気で、雨は篠つくように降っている。わたしはおかみさんから傘を借りて駆けつけたところ、そこにはもうわんさと押しかけているのだ。エムスじゅうの人間が朝の六時には目を醒まして(わたしもご同様)、六時半には鉱泉を飲む二千人からの連中が、もうクレンヘンとケッセルブルーネンと、このニつの泉のそばに群集している。すぐそばの公園では音楽を奏していて、おおむね退屈きわまるルーテル派の讃美歌が皮切りなのだ。あれ以上あまったるい、わざとらしいものを知らないくらいだ。鉱泉療治の連中はめいめいここでコップを買って、滞在期間中ずっと使うのだが、それにはオンスの目盛りがしてある。わたしは六オンスニ杯ずつ飲むのだけれども、まず一杯飲んで、一時間散歩して二杯目を飲み、八時に宿へ帰ってコーヒーを飲むのだ。鉱泉の味は酸っぱい中に塩からいところがあって、幾らか腐った卵の臭いがする。暖い水で、コップに注いで十分もたったお茶くらいの温さだ。まる二日間(おまけに昨日まで)気紛れな天気で、雨が降っているかと思えばお天道様がのぞく、そして、いやはや退屈なことといったら、およそこのうえなしだろう。きっと湿気のせいだろうが、体の具合が前より悪くなった。喉がぜいぜいいうのはいっそうひどくなったし、咳はいよいよかすれたのが出るようになった。昨日、一昨日などは胸さえ痛んだが、こんなことはぺテルブルグではめったとなかったものだ。もうニ日ばかりしたら医者のところへ行って、かえって悪くなったくらいだといってやろう。(中略)

天気のいい時には散歩に出、晩は音楽を聴きに行く。停車場にある露字新聞は『モスクワ報知』一つきりだが、フランスの新聞はかなり多い。ここは何もかもみじめで哀れなものばかり、商店なども実にひどい。ただ土地の位置だけは美しいが、しかしほんの一分間で見物してしまえる、というのは、エムスは山脈の間の狭い峡谷で、ちょっとの間に知り尽くせるからだ。公園という公園は隅から隅まで知り抜いているし、それから先はもう行くところがない。おまけに、年じゅう人がうようよしているのだ(ロシヤ語もたくさん聞かれるが、ドイツ語が一等多い)。朝のコーヒーを飲んだあとは、何やかやしている。今まではプーシキンばかり読んで、感激に夢中になっていた。毎日何かしら新しいものを発見するのだ。しかし、そのかわり、自分はまだ何ひとつ小説の筋を立てることができないでいる。癲癇が記憶力ばかりか、空想力さえ奪ったのではないかと心配している。淋しい考えばかりが頭に浮かんでくる、―もしわたしがもはや書く力がなくなっていたらどうしよう?(1874年6月16日付、アンナ夫人宛て)

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集18』P23-24

この手紙はエムスに着いて二日目の時点で書かれた手紙である。ドストエフスキーはここでの滞在を基本的には上のように過ごしている。治療のために温泉水を飲み、あとは散歩や読書、執筆などをして時を過ごす。

だが、ドストエフスキーは間もなく予言されていたメランコリーに犯され始めた。

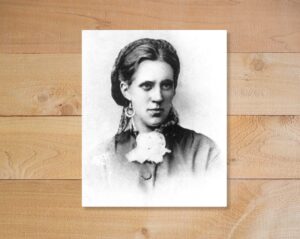

アンナ夫人は『回想』で夫のエムス滞在を次のように語っている。

かれこれ一週間たつと、夫は、もう家族のことを思ってさびしがりはじめた。これまでは別れて住んだとしてもごく短期間のことだったし、なにか特別のことがあれば家族のもとへ駆けつけることができた。わたしの手紙が思いどおりにとどかないうえ、ひどくおくれるので、彼の憂愁はいっそうはげしくなっていった。(中略)

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P76

ドストエフスキーは一週間ももたずして寂しさを訴え出し、憂鬱に取りつかれ始めた。そしてアンナ夫人に熱烈な手紙を送り始める。

上に紹介した手紙の後半にもすでに熱烈な愛の言葉が書かれているのだが、せっかくなので見ていこう。

わたしの状況に関しては、まあさしあたり、こんなものだ。精神的状態のほうは、もう前に書いたとおり、憂愁と退屈、そのうえたえずお前のことを考えるのだ。アニカ、わたしは苦しいほどお前に恋い焦れている!昼間は心の中でお前のよい性質を数え上げ、無性にお前を愛している。(中略)

かわいいアーニャ、わたしはお前に匹敵する女をただの一人も知らない。まあ、早い話が一昨日のばか女、あれなどはどうして比べものになるものか。ところが今時の女はほとんどみんなあのばか女と一つなのだからね。さて、そのかわり晩寝るときは(これは二人きりの間の話だよ)、もう悩ましいばかりにお前のことを考え、心の裡でお前を抱きしめ、空想のなかでお前の体じゅうを(わかる?)接吻するのだ。そうなんだよ、アーニャ。わたしの孤独憂悶にこの悩みさえ加わったのだからね。お前なしに暮らして悩み苦しまなければならないのだ。夢にあらわれるお前は魅惑そのものだ。いったいお前はわたしを夢に見てくれるかね!アーニャ、これはわたしの位置にあってはとてもまじめな話なのだよ。もし冗談だったら、こんなことを書きはしない。お前は、わたしがこの外国でほかの女の尻を追いまわすだろうといったが、わたしは経験でそれがどんなものだか知り尽くしたから、今はお前よりほかの女など想像することもできないほどだ。わたしはほかの女なんかぜんぜん必要がない、わたしにいるのはただお前一人だけだ、これをわたしは毎日のように自分で自分にいっているのだ。わたしはお前というものにあまりにも馴れ過ぎた、そして、あまりにも家庭人になり過ぎた。古いことはすべて過ぎ去ってしまった。それにあの点についてもわたしのアーネチカ以上のものはないのだ。お前これを読んでむずかしい顔をしちゃいけないよ。これは知っておいてもらわなくちゃならないのだ。まさか、この手紙をだれにも見せはしないだろうね?(1874年6月16日付、アンナ夫人宛て)

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集18』P25-26

ごめんなさい!見ちゃいました!!

いかがだろう!このドストエフスキーのデレッぷりは!この時ドストエフスキーは結婚してすでに7年が経っている。7年経ってもこの感じなのである。ドストエフスキーがいかにアンナ夫人のことを大好きだったかがよくわかる。数日離れるだけでもう限界になってしまうのだ。

ドストエフスキーは滞在先のエムスからほとんど毎日このような手紙をアンナ夫人に送り続けた。そこにはどれもこうした愛の言葉が書き連ねられている。これが一番最初の滞在の74年だけでなく、75年、76年、79年全てそうなのである。参考までに79年の手紙も見ていこう。

わたしはお前のことをとても心配して、いろいろに考えている。お前がわたしを愛してくれるというかわいい言葉を、わたしは陶酔の思いで読んだ。お前は、「わたしを愛してください」と書いているが、いったい、わたしがお前を愛していないだろうか?わたしとしては、言葉でいい現わすのは虫が好かないけれども、お前自身いろいろのことを見て取れるはずなのに、それが見えないとは残念だ。わたしの常に変わることのない(それどころか、毎年毎年つのっていく)夫としての感激だけでも、お前にたくさんのことを暗示することができたのだが、お前はそれをわかろうとしないのか、それとも経験の浅いために、まるっきりそれがわからないかだ。すでに十二年を経過したわたしたちの結婚生活より以上に、この現象が力強くあらわれている家庭がどこかにあったら、一つ教えてもらいたいものだ。わたしの感激とうちょうてんの喜びは、尽くるところを知らない。お前は、そんなことはただの一面で、最も下品なものだ、というだろうが、それは違う、決して下品なものではなく、本質的に見て、その他のすべては、これに左右されるのだ。ところが、お前はそれを理解しようとしない。この長広舌にけりをつけるために、お前の足の指を一つ一つ接吻したいと、あこがれていることを証明しよう、それで目的を達するのだから。今に見ておいで。お前は「もしだれかわたしたちの手紙を読んでいたら」と書いているが、それはもちろんだろう。だって、かまわないじゃないか、勝手に羨ましがらせておくさ。(1879年8月16日付、アンナ夫人宛て)

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集18』P335

ごめんなさい。また見ちゃいました!

だが、こうしたプライベートな手紙が残っているからこそ私たちはドストエフスキーの素顔を知ることができるのである。アンナ夫人には感謝したい。(実はアンナ夫人もあまりに露骨すぎる表現があるときは手紙を塗りつぶして公開している。つまり、これよりもっと激しくアンナ夫人を求める手紙がまだまだあるのだ。ドストエフスキーの溢れんばかりの恋心がうかがえるではないか。)

結婚して10年以上が経ってもドストエフスキーはこんな調子だったのである。好きで好きでたまらない。そういう奥様と過ごすことができたドストエフスキーはつくづく幸せ者だなと思う。前半生の苦しみがこうして報われているのを見ると「よかったねドストエフスキー・・・」と心の底からねぎらいたくなる。

エムスからの手紙はこうした日々の出来事とアンナ夫人への愛が綴られている。これがほとんど毎日のように書かれるのでもはやドストエフスキーの日記のようにも読めてくる。そしてこれがとにかく面白いのだ。ドストエフスキーは重厚な小説作品をたくさん生み出してきたけれども、もし気楽な旅行記や日記文学を出版したらそれこそそっち方面でも大ブレイクしたのではないかと思うほど面白い。

ジャーナリスティックなセンスもあるドストエフスキーのことだ。日々の何気ない出来事や、見知らぬ町での体験から面白い記事を書くのはお手の物だろう。現にドストエフスキーはこの手紙でエムスでの日々を事細かにアンナ夫人に語っている。その語りはまるで現地の様子が目の前に浮かんでくるようなのだ。その臨場感たるや!もしこの手紙をすべてまとめて本の形にしたらものすごく面白いものになるのではないだろうか。

紹介したいエピソードが山ほどあるのだが記事の分量上すべてを紹介することはできない。なのでここでは温泉保養地エムスの雰囲気がよく出ている一節をここで紹介したいと思う。

わたしは時々ひどく腹がたって、沈黙を守ろうと自分に誓ったくせに、我慢しきれないことがあるのだ。クレンヘンの泉のところで、鉱泉をコップに入れて渡すところは(こちらから自分のコップを出すと、手摺り越しに、鉱泉を充たして返すのだ)、大変な押し合いへし合いだ。一番やきもきして、ひしめき合うのは、婦人連だ。それに、ちょっと想像もできないことだが、年寄りのドイツ人までそうなんだ。コップを渡しながら、押し合って、前へ出ようとあせり、手を突き出して、体じゅうぶるぶるふるわしているのだ。わたしはほとんど毎日、こうしたドイツ人に我慢しきれなくなって、お説教をしてやる。‟Mein Herr, man muss ruhig sein. Sie werden kriegen. Man wird nicht verzeihen.”(静かにしなくちゃいけません。それじゃ喧嘩になってしまいますよ。これでは我慢ができません。)こんなことをいうものだから、わたしは鉱泉を飲みに来るドイツ人の間で、ひどく癇癪持ちのロシヤ人ということになった(わたしは自分でそれを聞いたことがある)。お前はどう思うか知らないが、おもな理由は、自分の服に鉱泉をこぼさせまいとするからだ(一度そういうことがあった)。なおそのほか、わたしのうしろで待っている男に、コップを持った手を肩や背中に載せさせないのだ。ドイツ人は実に粗野な教養を受けているものだから、だれかのうしろに立って順番を待っていると手にコップを持っているものだから、じれったくてたまらなくなって、手にコップを持っていることを見せるために、のべつ差し上げるのだ。かと思えば、コップを宙に支えているのが、いやなものだから、前に立っている人の肩に、コップを待った手を載せるのだ。それが女性だっておかまいなしなんだ。あるときわたしはそれを咎めて、そのドイツ人をつかまえて、きみは悪い教育を受けていると、お説教をくわしてやった。ドイツ人はかっとなって、ここではサロン風の礼儀なんか必要がない、と答えた。そこでわたしは、デリケートな心を持った人間なら、どんなところでだって礼儀が守れる、といい返してやった。それで喧嘩はおしまいになった。察してもおくれ、アーニャ、一時間半の散歩でへとへとになって(おまけに鉱泉を飲んで)、宿へ帰ると、八時半ころに、世にもまずいコーヒーを飲むのだが、しかし、ものすごい食欲を感じる。時には、何かその朝見たことを思い出して、ひとりで笑い出すこともある。が、また時には、ひどくいまいましい気持ちになる。しかも、それが真剣なのだ。かといって何もかも鉱泉の作用のせいにするわけにはいかない。鉱泉の作用とは無関係に、それ自身いまいましいことが世の中にはあるものだ。(1874年7月8日付、アンナ夫人宛て)

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集18』P45-46

エムスは小さな町だ。そこに治療のために一時に何千人もの人が大挙して押し寄せてくるのである。多い時には1万人以上もいたとドストエフスキーは手紙で報告している。ドストエフスキーはその大混雑に心底うんざりしていた。上のエピソードもまさにそんな大混雑、大混乱ぶりを示している。

自分の肩を肘置きに使われるというのは当然気持ちのいいものではない。私もかつて、ライブ中に後ろの客に私の頭を肘置きに使われ「カンカン」に怒ったことがある。ドストエフスキーも同じことに怒ってくれていてちょっと嬉しい。いや、かなり嬉しい。

「察してもおくれ、アーニャ、一時間半の散歩でへとへとになって(おまけに鉱泉を飲んで)、宿へ帰ると、八時半ころに、世にもまずいコーヒーを飲むのだが、しかし、ものすごい食欲を感じる。」という言葉にも笑ってしまう。コーヒー好きのドストエフスキーにとって「世にもまずいコーヒー」は我慢ならないことだっただろう。

ちなみにこれが鉱泉水飲み場だ。私が訪れたのはオフシーズンだったので閉まっていたが、ここに一時に何千人も集まったらそれはとんでもないことになるというのがよくわかった。

左上の写真の水色の建物がアルジェ荘。1874年にここの2階にドストエフスキーが住んだ。このバルコニーにドストエフスキーも姿を現していたのかもしれない。79年にもここに滞在している。

そして右の写真が75年と76年に滞在したルツェルンだ。なんとアルジェ荘の2軒右隣の建物である。左の写真にも写っている。3枚目の写真は対岸からの景色だ。

ドストエフスキーはこちらの宿での様子もアンナ夫人に詳しく伝えていて、これがまた笑ってしまう。

ルツェルンでは、

「下の下宿は、どうもたいしてよくない。わたしの寝室の窓の下には、隣の小工場があって、錺職人だの錫鍍金の職人だのが五時前から起きだして、金槌をかんかん鳴らしはじめるのだ。わたしは二日続けて朝の五時に目をさまされた。で、主人に小言をいったところ、主人は出かけて行って六時から仕事をはじめてくれと頼んだわけだ。しかし、そのかわり昼間は終日のべつ幕なしにとんちんかん、とんちんかんなので、頭がすっかりぼうっとしてしまって、神経がめちゃめちゃになろうじゃないか。(1875年6月7日付、アンナ夫人宛て)

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集18』P101

私はこの家を眺めながら部屋の中で神経質に小言を言っているドストエフスキーを想像してしまった。下からはかんかんかんかん音が鳴っている。なんと間抜けな場面だろう。まるで喜劇。

アルジェ荘でもそんなエピソードには事欠かない。

ルツェルンの時と同じくアルジェ荘でも騒音被害に悩むドストエフスキー。今度は絶え間ないおしゃべりである。

ドストエフスキーは机に向かい、書き物をしようとしている。しかしのべつ幕なしに響き渡るおしゃべりが部屋中にこだまする。ドストエフスキーは立ち上がりうろうろし、我慢しきれず外に出る。しかし、外は外で療養客の大群衆!ドストエフスキーに逃げ場はない。地団太を踏むドストエフスキーが目に浮かぶ。神経質な彼にはまさに拷問だったことだろう。

しかしそんな姿に私は笑ってしまうのであった。

この写真はドストエフスキーが滞在した宿の目の前の道。きっと彼はこの道をぶつぶつ言いながらとぼとぼ歩いていたに違いない。

それがおかしくてたまらない。ドストエフスキーはユーモアも交えてこの手紙を書いている。そう、これはまるで『水曜どうでしょう』の大泉洋さんのぼやきを見ているかのようだ。

大泉さんもそうだが、しんどいことやおかしいことを自虐的にぼやくのは実はものすごく面白い。不満を言って怒ってるようだが、それが私達他人からすればものすごく笑えてしまうのである。悲劇と喜劇は紙一重。しんどいこともちょっと見方が変わればコントになってしまうのだ。

まさにこのアルジェ荘やルツェルンでの騒音騒ぎは一幕の喜劇のようである。本人は相当辛かったろうが我々にとっては不思議と笑えてしまうのである。

本当にこのエムスの手紙は出版された方がいいと思う。下手したら小説よりも面白いのではないか?少なくとも、笑えるのは間違いない。そして何より、素顔のドストエフスキーが知れる点でも最高に貴重な資料になると思う。

私がエムスに到着した日は小雨だったのだが、翌日の午後には綺麗に晴れた。秋晴れのエムスを散歩するのは非常に心地よかった。楽しい。ものすごく楽しい。写真左はクアハウス(療養集会所)。エムスの中心だ。今は高級ホテルとして利用されている。

エムスが人で賑わうのは夏。11月はオフシーズンなので閑散としているが、ドストエフスキーが滞在した夏はまさにここは人の海となっていたことだろう。

これは到着した日に撮影したのだが、クアハウスから川沿いに進んでいくとロシア正教の教会があった。ドストエフスキーがここに来たことからも明らかなように、当時から多くのロシア人がエムスにやって来ていた。そのためこうした教会が立てられたのだろう。

そして私はドストエフスキーも歩いたであろう山道へも行ってみることにした。古城へと繋がるその山道の途中にはエムスを一望できる展望台もあるという。まずはそこへ向かってみよう。

山道の入り口は何やら怪しい雰囲気。アパートのような建物に入り階段を上っていく。

そこから通路を通ってさらに上っていくと山道に出る。少し不安になったが道はこれで正しかったようだ。

思っていたよりしっかり山だ。革靴やヒールのある靴では来ない方が安全だと思う。

少し歩くと展望台に到着する。ゆっくり歩いても20分ほどであったと思う。

上から見下ろすエムスの町はまるで絵画のような美しさだった。鏡のような川面もすばらしい。

展望台から左手側に視線を移していく。見てわかるように、エムスは山に囲まれている。この川沿いの狭いエリアで町が完結している。端から端へ簡単に歩いて行けてしまう。こんなところに1万人以上の療養客が押し寄せたのだ。それは大混雑するのも納得だ。

ここの展望台のベンチは脚を伸ばせる形になっていて半分寝転がれるようになっている。

私はここに座りながらのんびりこの景色を堪能していたのであった。

ちなみに、上の写真で紹介した展望台はこの写真のちょうど真ん中あたりに映っている。建物のほんの裏手に切り立った山があるのがよくわかるのではないだろうか。ドストエフスキーの滞在した宿もこのすぐ右手側である。

日付はまた変わるが、これは朝のエムス。晴れた日中と違ってかなり寒い。そして空が落っこちてきたかのようなどんより具合。空が低い。これは気も重くなるのもわかる。ドストエフスキーは手紙の中で「とつぜんエムスの町全体に牛乳のような霧が濛々と降りてきて、二、三十歩先はものの黒白もつかないほどだった(1875年6月13日付、アンナ夫人宛て)」と述べていたがまさにこれではないだろうか。これがもっと下まで降りたらまさにそうなるだろう。

私の滞在中、朝はほとんどこのような曇天、小雨であった。

そして夜のエムスもぜひ紹介したい。等間隔に並んだ川沿いの電灯が幻想的な空気を醸し出す。

昼間のほのぼのした散歩道とは一味違ったエムスを楽しむことができた。

エムスでの最終夜、私はふらっとバーに入ってみた。私が旅の最中にお酒を飲むことは極めて珍しい。私にとってエムスはそういう気分になってしまうほど楽しく、心落ち着く場所だったのだ。ドイツビールと名物ヴァイスブルストを美味しく頂いた。

ほろ酔い気分でエムスの余韻を楽しみながら宿への道を辿る。エムスでの最終夜を有終の美で飾ったのであった。

エムス最後の朝。相変わらずの曇天である。ここまでお話ししてきたように、たしかに私はこの町を楽しんだ。いや、この上ないほどの満足感を持って満喫したと言ってよい。それほど心躍る滞在だった。

だが、それは私がここに「ドストエフスキーを感じるために来たから」であろう。私は彼の手紙からその姿やここでの日々を事細かに知ることができた。ドストエフスキーの喜劇のような一幕を感じられたのもそのおかげだ。

だが当のドストエフスキーは喜劇どころではない。彼はそもそもここに自分の意思で来たのですらない。病気療養のために仕方なく不本意で来たのだ。愛する家族とも離れなければならなかった。しかもかんかんかんかん鳴り響く騒音で仕事もままならない。外に出てもやんややんやと騒ぐ療養客の大群。これはきつい。

私がエムスに滞在したのは4日間。だがこれで「あと30日ここで療養していてください」と言われたらどうだろう。さすがの私も「あぁ、楽しいなぁ」なんて言っていられなくなる。ドストエフスキーがここでの生活を「これは文字どおりの拷問だ。これは牢にほうり込まれているより悪いくらいだ」と述べるのもわかる気もする。ドストエフスキーは退屈でそれこそ気も狂わんばかりになっていた。

たしかにここエムスには何もないのだ。ドストエフスキーが退屈を訴えるのもよくわかる。しかもドストエフスキーはここにいる人たちにも嫌気がさし、ほとんど誰とも関わりを持たなかった。周りには人、人、人。だがドストフスキーは孤独だった。アンナ夫人に猛烈なペースで手紙を出し続けたのもよくわかる気がする。この現状を誰かに伝えたくて伝えたくて仕方がなくなるのも当然だ。この4日間、エムスの町を歩いていてたしかにドストエフスキーがアンナ夫人を猛烈に恋焦がれたのもわかる気がした。ここは妙に「一人」を意識させる場所なのだ。

私は最後にドストエフスキーの宿の前を何度も何度も行きつ戻りつした。川の対岸へも歩いた。

私はこの町でドストエフスキーを感じた。まさにそこにいるかのように「見えた」のだ。小林秀雄は『読書について』でこう言った。「文は人なり」と。私はドストエフスキーの言葉を通して彼という人間を知りたいとずっと願い続けてきた。そして私はここでドストエフスキーと出会うことができた。こんなに嬉しいことはない。

私にとってバート・エムスはドストエフスキーのアンナ夫人への愛を感じられる象徴的な場所だ。

結婚後10年経ってもあれほど妻を熱愛したドストエフスキー。愛妻家としてのドストエフスキーを知るならここを超える場所はないのではないだろうか。

今回の記事では愛妻家ドストエフスキーの姿をお伝えした。そして次の記事では父親としてのドストエフスキーについてお話ししていきたい。ドストエフスキーが並々ならぬ子煩悩であったことはこれまでの記事でもお話ししてきた。ジュネーブでの第一子ソーニャの死は皆さんの記憶にも新しいと思う。だが、ドストエフスキーは晩年にもう一人の子を失うことになる。しかもその死が与えたショックはドストエフスキーに決定的な影響を与えることになった。

この旅行記の最後にそのエピソードを紹介したいと思う。妻と歩んだドストエフスキーを知るにはこのエピソードは絶対に欠かせないと私は信じている。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント