(16)ジュネーブでのドストエフスキーの日々~『白痴』執筆開始と名マネージャーアンナ夫人の誕生

【スイス旅行記】(16)ジュネーブでのドストエフスキーの日々~『白痴』執筆開始と名マネージャーアンナ夫人の誕生

バーゼルでホルバインの『墓の中の死せるキリスト』を観てドストエフスキーは強いショックを受けた。

そして彼ら夫妻が次に向かったのはスイスのジュネーブ。ここに彼らは長く滞在することになる。

ジュネーブ生活の始まり

ジュネーブに着くとすぐその日に、わたしたちは家具つきの貸部屋をさがしに出かけた。目ぼしい通りはほとんど歩き、いろいろ部屋を見てまわったが、思うようなのは一つもなかった。高すぎたり、さわがしい家だったりして、わたしの体にもよくなかった。

ようやくわたしたちに合った部屋を見つけたのは日も暮れかけたころだった。

ギヨーム・テル通りとべルテイエ通りの角にあるかなりひろい二階の部屋で、中央の窓からはローヌ川にかかる橋とジャン・ジャック・ルソーの小島が見わたせた。宿の女主人のひどく年とった独身のレイモンダン姉妹も感じがよかった。ふたりとも愛想よく、わたしにもやさしくしてくれたので、すぐにここに決めた。

ジュネーヴ生活はとぼしい金ではじめられた。家主に二カ月の前家賃をはらうと、四日目にはわずか十八フランしか残らず、あとは五十ルーブルはいる見こみがあるだけだった。けれどもわたしたちは、とぼしい金で暮すことには慣れきっていたし、それを使いはたすと質屋に行った。とくにバーデンでの不安な日々のあとでは、この生活もはじめのうちは、とても楽しかった。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P181

レマン湖のほとりに位置するジュネーブ。ルソーやヴォルテールで有名なこの街にドストエフスキーは滞在した。部屋探しも無事に終わり、地獄のバーデン・バーデンとは打って変わって、二人は平穏な生活を始められたようだ。

ドストエフスキー夫妻のジュネーブでの1日の過ごし方

ドレスデンのときとおなじように、ここでも、わたしたちの一日は規則的なものだった。

夫は夜仕事をするので、十一時まえに起きることはなかった。いっしょに朝食をすますと、わたしは医者から言われている散歩に出かけ、夫は仕事にとりかかる。

三時にレストランに昼食に行く。それがすむとわたしは休みに帰るが、夫はわたしを宿までおくってくれると、ロシアの新聞の置いてあるモンブラン通りのカフェに寄って、二時間ほど『声』『モスクワ報知』『ぺテルブルグ報知』を読んで過ごす。外国語の新聞も読む。

夕方七時ごろ、また連れだって長い散歩に出かけたが、わたしがあまり疲れすぎないようにと、よく豪華な店の明るいショーウィンドウのまえで立ちどまった。そして夫は、もし金があればわたしに贈るつもりの装身具などを、あれこれ品さだめするのだった。ほんとうに、夫はいい趣味の持ち主で、その見たてた品はどれもすばらしいものばかりだった。

夜は、わたしは、夫の新しい作品の口述筆記をしたり、フランス語の本を読んだりしてすごした。

夫はわたしが系統的に読書をして、一人の作家の作品を勉強し、あれこれ他の作家のものに気を散らさないようにさせた。

彼は、バルザックとジョルジュ・サンドを高く買っていたが、わたしも少しずつその作品を読みはじめて、ひととおり読みおえた。

わたしが読んだものについて、散歩のさいによく語りあったが、夫はそのすぐれた点をいろいろ説明してくれた。

つい最近起こったことでもすぐに忘れてしまう夫が、この好きな作家の小説の筋や主人公の名まえをはっきりおぼえているのにはおどろかされた。夫が「姉妹ベット」、とりわけその第一部「貧しい一族」を高く買っていたことをおぼえている。また彼自身は、一八六七年から六八年にかけての冬に、ヴィクトル・ユゴーの有名な「レ・ミゼラブル」を読みかえした。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P181-182

ドストエフスキーは典型的な夜型だ。ドストエフスキーのあの混沌とした小説が真夜中に書き上げられているというのには妙に納得できる。清々しい朝にあのカオスは似合わない。

そしてドストエフスキーがこのジュネーブでユゴーの『レ・ミゼラブル』を読み返していたというのは興味深い。ドストエフスキーは1862年に旅行中のフェレンツェで発売直後の『レミゼ』を貪るように読んでいた過去がある。彼にとって『レミゼ』は心の底から愛すべき作品だった。

そして実際にこれから書かれる『白痴』にも『レミゼ』は大きな影響を与えることになる。

ドストエフスキーと『レミゼ』については以下の記事「ドストエフスキーも愛した『レ・ミゼラブル』 レミゼとドストエフスキーの深い関係」を参照して頂ければ幸いである。

ジュネーブの厳しい気候に苦しむドストエフスキーと『白痴』の執筆~名マネージャーアンナ夫人の誕生

残念ながら、まもなくわたしたちは、腰をすえる土地としてジュネーヴをえらんだことを後悔しなければならなかった。

秋になると、ビーズとよぶ強いつむじ風が吹きはじめ、一日のうちでも二度も三度も天候が変った。夫の神経はこの天候の変化に耐えられず、てんかんの発作が目だってふえはじめた。これにはひどく不安になったし、夫もそろそろ仕事をはじめなければならなかったので、くりかえし寝こむのは仕事のさまたげになった。

一八六七年秋に夫は、翌年初めから『ロシア通報』に発表する予定だった「白痴」のプランを練り、書きはじめるのにいそがしかった。

この小説の着想は、「古くからあたためてきた愛着の深いもので、完全に美しい人間をえがくこと」だったが、それは「きわめてむずかしい」ことだった。こういうさまざまなことが、夫をいらだたせた。

そのうえ、不幸にも、そんなふうに考える必要はまったくないのに、夫はわたしが淋しかっているのではないかと心配した。夫がマーイコフあての手紙に書いているように、そのころわたしたちはすっかり世間から孤立して、「無人島」で暮していたからだった。

こうしていっしょに生活できるだけで幸せだ、愛してもらえるだけでほかには何もほしくない、といくら気もちを打ちあけて説得しようとしてもほとんど効き目はなかった。そして、ここを引きはらってパリに移り、劇場やルーブル美術館などに連れて行ってわたしを楽しませる金がどうしてないのだろうかと嘆いた。そのころの夫は、なんとわたしを知らなかったことだろう!

*一八六八年一月一日づけイワノフあての夫の手紙。

**一八六七年十月九日づけの手紙。

***同じく。要するに、フョードル・ミハイロヴィチはひどくふさぎこんでいたのだ。

それでわたしは、物悲しい思いをはらうために、サクソン・レ・バンに行って、もう一度ルーレットで「運だめし」をしてみたら、とすすめた(サクソン・レ・バンという町は、もうだいぶまえから賭博の禁止されていたジュネーヴから汽車で五時間ほどのところにあった)。

夫は賛成して、一八六七年の十月から十一月にかけて、何日間かサクソンに行ってきた。わたしの予想どおり、賭博は何の金銭的な利益ももたらさなかったが、そのほかの点で好もしい結果がえられた。環境が変ったり、旅行したり、ふたたび激しい経験をしたりで、彼の気分が一変した。ジュネーヴにもどってくると、夫は、中絶していた仕事に熱心に取り組み、『ロシア通報』新年号のために、二十三日間で印刷紙約六枚(九十三ページ)分の原稿を書きあげた。

*一八六七年十一月十七日づけ、わたしあての手紙。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P184-185

ジュネーブの厳しい気候はドストエフスキーの身体には大きな負担となったようで、持病のてんかんの発作に苦しめられることになった。だが、どうすることもできない。彼らにはお金がない。どこかに移ろうにも移れないのだ。

そんな苦しい状況にドストエフスキーはどんどん鬱々としていく。仕事もはかどらない。

そんな夫を見かねて言ったのが『サクソン・レ・バンに行って、もう一度ルーレットで「運だめし」をしてみたら』というアンナ夫人の言葉だった。

いかがだろうか、私はアンナ夫人には感嘆せずにはいられない。バーデン・バーデンでの地獄の日々があったにも関わらず『もう一度ルーレットで「運だめし」をしてみたら』なんて普通言えるだろうか。

しかもそれによって実際にドストエフスキーの気分は回復し、『白痴』の執筆が大いにはかどったのである。

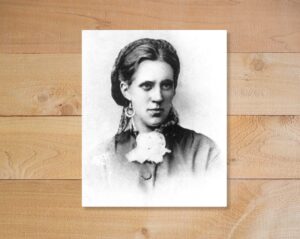

アンナ夫人の名マネージャーぶりが発揮された瞬間だった。作家ドストエフスキーの補佐としてこんなに優秀な人物はありえない。この時アンナ夫人は妊娠中だった。これから先に生まれてくる赤ちゃんのためにもお金は喉から手が出るほど欲しかった。だが、それでもドストエフスキーにルーレットを勧めたのである。恐るべき丹力としか言いようがない。

このことに関連して上のアンナ夫人の後半の言葉、「わたしの予想どおり、賭博は何の金銭的な利益ももたらさなかったが、そのほかの点で好もしい結果がえられた。環境が変ったり、旅行したり、ふたたび激しい経験をしたりで、彼の気分が一変した。」における「ふたたび激しい経験をしたり」という箇所に目を向けてみたい。

アンナ夫人はこの言葉に注をつけて、それは「一八六七年十一月十七日づけ、わたしあての手紙」に書かれてあると述べている。では彼女の言う「激しい経験」とは何だったのか、その手紙を実際に見ていくことにしよう。手紙はプライベートなドストエフスキーを知れる最高の資料だ。少し長くなるがあえて全文引用する。ここではあえて改行しない。ドストエフスキーが妻にどんな手紙を書いていたのかをぜひじっくりと感じてほしい。

妻アンナへ

サクソン・レ・バン、一八六七年十一月十七日、日曜日

なつかしいわたしの小鳩、わたしの喜び、わたしのアーネチカ、ソーネチカ、ミーシカ(生まれる前の子供に男女二様の名を準備しておいた)といっしょに、お前たち三人をみんな心から接吻する(もし必要とあれば)。そして、アーニャ、お前には五十ぺんも。なつかしい小鳩、お前はどんなふう?どうして時を過ごしているね?体は丈夫かね?お前のことは少しも頭から離れない。わたしは四時十五分前に着いた。なんという素晴らしい日だろう!途中なんという美しい景色だろう!今度はこの前の時より倍も美しかった。例えば、ヴヴェーなどなんという素晴らしさだろう。モントルーのことにいたっては今さらいうまい。わたしはこまかくヴヴェーを観祭した。それはいい町で、おそらく住居も、医者も、ホテルも、いいのがあるだろう。これは万一の場合のためにいうのだ、アーネチカ、万一の場合のためにね。もっとも、うちのお婆さんたちもやっぱり何かの値打ちがあって、まさかの時に手助けをしてくれるだろうがね。ああ、かわいい小鳩、わたしを手放して、ルーレットにやったりしてはいけなかったんだ!ちょっとさわるが早いか、もう胸が痺れるようになって、手足がふるえだして、冷たくなってしまうのだ。わたしがここへ着いたのは、四時十五分前だったが、ルレットは五時までというのだ(わたしは四時までと思っていた)。してみると、一時間あるわけだ。わたしはいきなり駆けだして行った。初めの何回かで五十フランすってしまったが、それから急に成績があがって、どれだけ勝ったか、勘定しなかったからわからない。その次に、恐ろしい負がやって来て、ほとんど最後の土壇場まで行ってしまった。ところが、とつぜん、まったく最後の金で、持って行った百二十五フランをすっかり取り戻したうえ、おまけに百十フランの儲けになった。合計いまわたしのふところに二百三十五フランあるわけだ。なつかしいアーニャ、わたしはお前に百フラン送ろうかと、いろいろ思案したのだけれど、なにしろあまり少なすぎる。せめて二百フランだったらねえ。そのかわり、お前に厳粛な誓いを捧げるが、晩には八時から十一時まで、ユダヤ人のように冷静無比の態度で勝負をする、誓っていうよ。もし今の儲けがほんの少しでも殖えたら、明日にも早速お前に送金する。わたし自身は間違いなく明後日、つまり火曜日に帰る。

この手紙がいつお前の手に届くことやら。いま食事を持って来たので、一時ぺンを置いたところだ。ボーイがパンを忘れたので、下へおりてたずねたところが、とつぜんホテルの主人がわたしに行き会うと(たぶんわたしをロシヤ人だろうと思って)、「いま電報が届きましたが、あなたじゃございませんか?」ときくのだ。わたしは思わずぎくっとした。見ると、Mr.Stablewskyとなっているので、「いや、わたしのじゃない」と答えた。引っ返して食事しようとしたが、胸騒ぎが収まらない。もしお前に何事か起こったので、主婦か医者がお前に頼まれて、電報を打ったのじゃないか。ロシヤ名前はよく間違えられて、郵便局でもめちゃめちゃにされたことがある、―ああ、もしお前から来たのだったらどうしよう?と考えたものだから、また下へ降りて、その電報はどこから来たのか教えてもらえないだろうか?と頼んだところ(まったくいきなり封を切って、読みたかったくらいだ)、プロシヤからだという。やれやれ、助かった!いやはや、どんなに胆を冷したことやら!なつかしいアーネチカ、わたしの悦び!始終ずっとお前のことを考えてばかりいるだろう。体を大切にしておくれ!お願いだ。お前に接吻を送る。わたしの小鳩、わたしはどんなに後悔しているかしれない。さっきわたしはあまり神経質になったので、あんなに腹を立てて、お前をどなりつけなんかした。お前はわたしの天使だ、わたしがどんなにお前を愛し、崇拝しているかは、お前も知っていてくれる。ただわたしを愛しておくれ。さよなら、なつかしいアーニャ。火曜日までに間違いなく帰る。千万たびもお前を接吻して、永久にお前を崇めつづける。お前を愛しお前に貞節な

フョードル・ドストエーフスキイわたしの健康状態は上々だ。まったくこのうえもない気分だ。気持ちのいい旅行がきいたのだ。お前と彼らのことを祈っている。なつかしいアーニャ、あまりたいして儲かるなどと当てにしないでおくれ、そんなことを空想しないで。もしかしたら負けてしまうかもしれない。しかし、誓っていうが、ユダヤ人のように冷静にやる。

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエフ―フスキイ全集17』P95-96

いかがだろうか、これがあの大文豪ドストエフスキーが妻に送った手紙なのである。アンナ夫人の言う「激しい経験」はおそらくここで語られたギャンブルの急激な勝ち負けの興奮のことではないだろうか。

だが私個人としてはこの手紙より、この翌日にドストエフスキーが書いた手紙のほうが印象に残っている。さすがに全文引用すると長くなるのでその一部を紹介したいと思う。

妻アンナへ

サクソン・レ・バン、一八六七年十一月十八日、月曜日

なつかしいかけがえのないアーニャ、わたしはすっかり負けてしまった、すっかり、すっかり!おお、わたしの天使、どうか悲しまないで、心配しないでおくれ!どうか信じておくれ、今度こそいよいよ、わたしがお前の夫として恥ずかしくない人間になるときが来たのだ。もう卑しい穢らわしい泥棒のように、お前の身を剥ぐようなことはしない!これからは長編が、あの長編だけがわれわれを救ってくれるのだ。わたしがどんなにこれに望みをかけているか、お前には想像もつかないだろう!どうか信じておくれ、わたしは目的を貫徹して、お前の尊敬を獲得して見せる。もうこんりんざい賭けごとはしない。一八六五年もやはりこれと同じだった。あれ以上破滅に近い状態は考えることもできないほどだったが、仕事がわたしを救いだしてくれた。愛と希望をもって仕事に取りかかる。二年後にはどうなるか、見ていておくれ。わたしの天使、今度こそ心配しないでおくれ!わたしは希望をいだいて、お前のところへ心を馳せているが、しかし木曜までは動けないのだ。それはこういうわけだ、聞いておくれ。(中略)

ところで、われわれの未来のお客さん、つまり小さな天使に要する費用のことについては、それまでにわたしが工夫して、金を手に入れる。どんなに無理をしても、はじめは少しずつだが、やがて早手まわしに細工を仕上げて見せる!

なつかしいアーニャ、お願いだから気を揉まないでおくれ!いまわたしは達者だ。しかし、木曜まで尻を落ちつけて、お前に会える時を待っているわたしの身は、まあどうだろう!アーニャ、わたしはお前の夫たる資格がない。が、今度だけ堪忍しておくれ。わたしは強い希望を持ってお前のところへ帰って行く。そして誓っていうが、お前のために未来の幸福を約束する。ただわたしを愛しておくれ、わたしもお前を限りなく、未来永劫、愛している。今度のわたしのしたことを、お前に対する愛が軽いからだ、重みが足りないからだ、などと思わないでおくれ。わたし自身がどんなに罰しられたか、どんなに苦しんだかは、神様がご照覧だ。しかし、何よりも一番、お前のために苦しんでいる。今お前が一人きりで(木曜日まで)、くよくよしたり、泣いたり、苦しんだりして、体に気をつけないだろうと思うと、心配でたまらない。わたしにとって神聖な天使であるアーニャ、どうかわかっておくれ。わたしはまじめにいっているのだから。これからは別な生活がはじまるのだ。お前もいよいよほんとうに、仕事をしているわたしを見ることになるのだ。いっさいを回復し、救済する。この前は死んだようになって帰って行ったが、今度はわたしの胸に希望がある。ただ一つ苦しいのは、木曜日までどうして暮らしていくかだ!さよなら、わたしの天使、お前を抱擁し接吻する!ああ、なんだってわたしはお前のそばを離れて来たのだろう!お前の手と足を接吻する。永久にお前を愛するフョードル・ドストエーフスキイ

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエフ―フスキイ全集17』P96-98

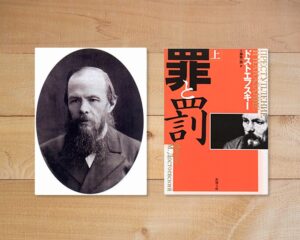

ドストエフスキーの執筆への決意が満ち溢れている手紙だ。この手紙の中で語られた1865年の「破滅に近い状態」はカジノの街ヴィースバーデンで無一文になった時のことで、ドストエフスキーはその絶望的な状況の中『罪と罰』を生み出した。このことについては「(1)妻アンナ夫人と出会うまでのドストエフスキー(1821~1866年「誕生から『罪と罰』頃まで)をざっくりとご紹介」の中で述べたので参照頂きたい。

この手紙を読めば明らかにドストエフスキーの活力がみなぎっているのがわかるだろう。アンナ夫人の作戦がこの上ない成功を収めたことがはっきりとわかる。ドストエフスキーの心を熟知したアンナ夫人の大勝利だ。

バーデン・バーデンの地獄を経て、アンナ夫人は一種のあきらめのような達観を得たのではないか。ドストエフスキーのギャンブル中毒や癇癪、てんかん後のうつ状態は彼の性格そのものではなく病気なのだと。精神だけでは抑えきれない熱病のようなものなのだと。だからドストエフスキーの一部としてそれはあきらめるしかない。だが熱病のようなものならば対処次第でその熱病はいつか収まる。いつもの仕事のできる優秀で優しいドストエフスキーが帰ってくる。そう信じてアンナ夫人は彼のことを支えようとしていたのではないだろうか。

アンナ夫人もバーデン・バーデンの終盤、日記に「病気の期間には、私もずいぶんと忍耐しなければならない。でもそれはなんでもない。なぜって、そのかわり他の時はとてもよいのだし、他の日には彼はとても気持が温かくて、私によくしてくれるから。それに、彼が怒鳴ったり悪態をつくのは病気が原因であって、悪意からではないことが、私にはわかるからである。(『日記』P295-6)」と記している。

二人の息が徐々に合ってきたのも、アンナ夫人がドストエフスキーに合わせる術を身につけ始めたのと、ドストエフスキーが彼女を信頼し身も心も委ね始めたからであろう。

ジュネーブではそんな二人の仲睦まじい姿を見ることができる。そのいくつかをこれから紹介したい。

けんかしてもすぐに仲直りしようとしてくるようになったドストフスキ―

今日は発作後二日目なので、ご機嫌がわるい。

コーヒーの時に、「これまでよくも平気で飲んでいたものだ」といった。いまいましいといった調子に受けとれたので、私は「コーヒーがまずいというの」とたずねた。ごく普通の調子で私はそういったのだけれど、怒鳴ったのだ、と彼は受けとった。それで彼は自分で私に腹をたて、おまえはいつも自分に逆らう、といった(ところが、いつも喧嘩をはじめるのは、きまって彼のほうからなのだ)。

大声をたてないでと私はたのんだが、いつも家でフェドーシャに怒鳴っていた時と同じように、わざと大声でわめいた。

私にはこれがとてもくやしくて、コーヒーを飲みながら泣いた。フェージャは私を可哀そうに思ったらしく、いいわけをして、自分としては怒鳴ったわけではなく、喧嘩するつもりはなかった、おまえのひとり相撲だ、といった。気持がしずまるまで話しかけるのはやめて、と私はたのみ、本を読んだ。

いきなり、「どうしておまえはバターを食べないのかい?」と、フェージャがたずねた。この質問はなんとかして仲直りしよう、仲直りの糸口を見つけようとしてのことだった。もちろん私は不機嫌な素振りは露ほども見せず、彼が私を自分のほうへ引きよせて、おまえとひどい喧嘩をしたあとはとてもつらい、といった時には、彼のほうへ歩みよって、仲直りした。

彼にこんなやさしい心があるのが、とても嬉しい。彼はひとしきり怒っても、すぐに反省して、仲直りしようとしてくれる。最近、そういう点で、彼は前よりもよくなった。つまり、以前は私から仲直りをもとめるのを待っていたのだけれども、いまでは自分のほうからもその態度にでてくれる。

腹をたてるたびに、どちらが先に和解に出るかを待ち受け、自分は絶対にさきには折れない。あいてにさきに折れさせ、自分は大目に見て和解してやるのだと考えて、いつもそうしていたのでは、まったく暮らしていけたものではない。そうなるともう大人げもないことで、生活が台なしになるだけである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

河出書房新社、アンナ・ドストエーフスカヤ、木下豊房訳『ドストエーフスキイ夫人 アンナの日記』P383

私は二人のこのエピソードが好きだ。文豪ドストエフスキーも家庭ではどうしようもないただの一人の夫なのである。そして気難しくて意地っ張りだったドストエフスキーがアンナ夫人との結婚生活を通してどんどん柔らかくなっていくのが見えてくるではないか。地獄のバーデン・バーデンを見てきただけにこの仲睦まじい姿に私は微笑まずにはいられない。

得意げにコーヒーを碾くドストエフスキー

これはジュネーブ滞在中の一コマ。買い物を終えて帰宅したアンナ夫人とドストエフスキーのやり取りである。

私がコーヒーを買ってきていたので、彼はそれを碾きはじめた。これはいまでは彼の仕事になっていて、いつもコーヒーを碾き、喜んでいる。彼がいかにも重要な仕事をしているといった面持で、まじめくさってコーヒーを碾いているのを見ると、私にはいつもおかしさがこみあげてくる。一日中、彼はすごく陽気で、たえず笑い声をたて、また私を笑わしていた。

河出書房新社、アンナ・ドストエーフスカヤ、木下豊房訳『ドストエーフスキイ夫人 アンナの日記』P385

コーヒー好きの私にとってこのエピソードは特にぐっと来るものだった。

まじめくさってコーヒーを碾いているドストエフスキー。これはたしかに笑ってしまう。

ドストエフスキー夫妻の日常生活を垣間見れるこのエピソードは特に貴重なものだ。アンナ夫人よ、この話を日記に残してくれてありがとう!おかげで私はもっとドストエフスキーを好きになった!

「アーニャ、ぼくたちはすっかり一体となってしまったのだね」

こちらも『日記』より抜粋したもの。アンナ夫人は体調が優れず、家で横になっていた。

私が眠ると、彼はかいがいしく私をくるんでくれた。彼はとても喜んでやっていてくれるらしい。何かとすごく面倒見がよい。彼が私をこんなに愛してくれるのを見るにつけ、私はなおいっそう彼をいとしく思う。(中略)

「おまえなしでは暮らせないのだよ。アーニャ、ぼくたちはすっかり一体となってしまったのだね。ナイフで切り裂こうったってできはしないさ。ぼくたちもたまには離ればなれになりたいと思うこともあるが、いざ離れるとなるとおたがいがいなくては生きてゆけない」と彼はいった。

そのあと、もうベッドに入ってから、彼はこういった。「おまえのような人のために、キリストはお出ましになったのだ。こんなことをぼくがいうのは、おまえを愛してのことではない。おまえを知ってのことだ。ソーニャが生まれると、二人の天使がここにできる。おまえとソーニャの姿をぼくは思いうかべる。なんとよい光景だろう」。

そのあと、ぼくのソーニャ、ぼくの娘を大切にしてくれと彼はくれぐれもたのみ、私をママと呼んだ。

フェージャは時間がたつにつれて、それだけ深く私を愛するようになってきていることが、私にはわかるし、赤ん坊が生まれたら、私に対する彼の愛もなおいっそう深まることは間違いない。ああ、ほんとうに私は幸せ!これまで一度も思ってもみなかったくらい、私は幸せ。ほかの人たちの場合、結婚後、夫と妻がおたがいに冷たくなっていくことも、実際にはよくあるようだけれど。私たちの場合、そんなことがないように、もしかしたら神様が助けてくださっているのかもしれないし、私たちの愛は先へ行けばいくほど強くなるのかもしれない。

すこしでも彼の生活を飾ることができれば、私は幸せ。あの人には人生の喜びがごくわずかだったのだから、せめて最後ぐらいはよいめにあわせたい。彼が私を愛してくれるかぎり、私は彼を裏切らない。それどころか、彼の愛が冷めたとしても、とうてい私は変われないだろう。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

河出書房新社、アンナ・ドストエーフスカヤ、木下豊房訳『ドストエーフスキイ夫人 アンナの日記』P398-399

バーデン・バーデンの地獄を乗り切った二人。その関係性は明らかに変わった。出発当初のドストエフスキー夫妻とは明らかに違う。苦難の日々を耐えたことで二人の間には強固な絆が生まれたのだ。それがドストエフスキーの言葉に表れている。

そして最後の「あの人には人生の喜びがごくわずかだったのだから、せめて最後ぐらいはよいめにあわせたい」というアンナ夫人の言葉が何とも涙ぐましい。実際にこの後、アンナ夫人はこの言葉に違うことなくドストエフスキーを支え、幸福な晩年をもたらしたのであった。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント