ツルゲーネフ『ルーヂン』あらすじと感想~ロシアのハムレット「余計者」を生み出した名作!

ツルゲーネフ『ルーヂン』あらすじ解説―ロシアのハムレット「余計者」を創造した名作

ツルゲーネフ(1818-1883)Wikipediaより

『ルーヂン』は1856年にツルゲーネフによって発表された彼の代表作です。

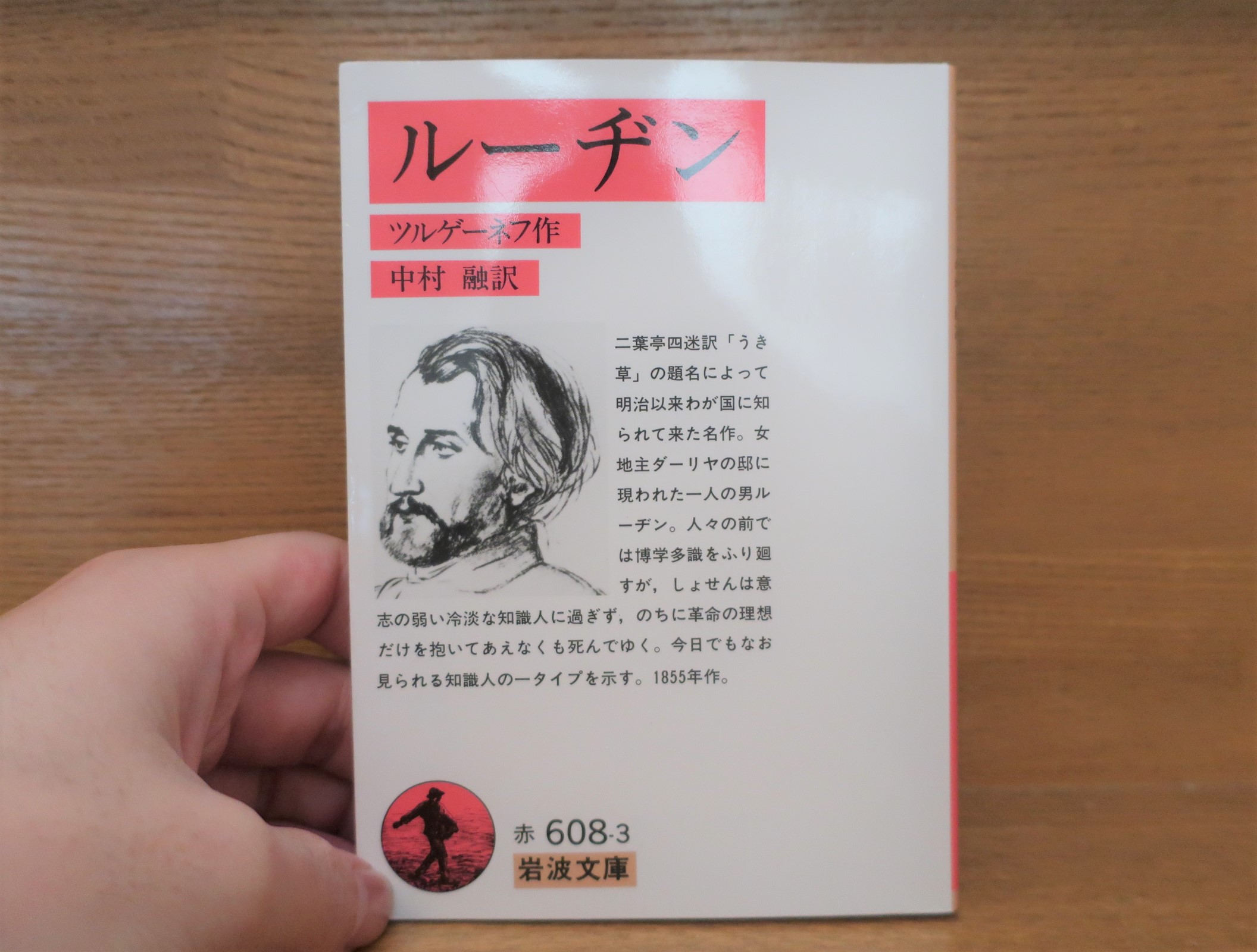

私が読んだのは岩波書店、中村融訳の『ルーヂン』です。

早速表紙のあらすじを見ていきましょう。

二葉亭四迷訳「うき草」の題名によって明治以来わが国に知られて来た名作。女地主ダーリヤの邸に現われた一人の男ルーヂン。人々の前で知識をふり廻すが、しょせんは意志の弱い冷淡な知識人に過ぎず、のちに革命の理想だけを抱いてあえなくも死んでゆく。今日でもなお見られる知識人の一タイプを示す。1855年作。

岩波書店、中村融訳『ルージン』

この作品は『あひびき』と同じく二葉亭四迷によって翻訳され、早くから日本においても知られていた作品です。

この作品の主人公ルーヂンは洗練された立ち振る舞いや圧倒的な弁舌の才によって田舎の人々をあっという間に魅了してしまう魅力的な好男子です。

しかしその正体はなんと悲しきかなや、単なる空っぽな人間だったのです。彼には確固たる意志もなく、社会のどこにいてもうまくやっていけない社会不適合者だったのです。

巻末あとがきに彼の人格の詳しい説明がありましたのでそちらを見ていくことにしましょう。

さて、いったいこのルーヂンとはいかなる人物なのであろうか。田舎の地主邸に偶然現われたこの青年は沈滞しきった古い環境の中では、まるで泥沼に舞いおりた鶴のような颯爽たる感じを与える。縦横に発揮されるその溢れるばかりの才気や、するどい警句や、情熱的な雄弁はすっかり周囲の者たちを感嘆させてしまう。

ことに婦人たちは彼を天才だと思いこむ(事実、作者は最初の草稿にはこの小説の表題を「天才肌」‘‘гениальная-натурa’’とつけていたのである)。

読者も初めのうちは、このような輝かしい人物はさぞかし社会的にも立派な活動をしている人にちがいないと想像する。が、読み進むうちに、実際には彼の生活は失敗の連続であり、この一見すばらしい才気に富んだ男はただ人生の落伍者にすぎないことが分ってくる。

岩波書店、中村融訳『ルーヂン』P216-217

※一部改行しました

ここからがルーヂンの性格で非常に重要な部分です。彼がなぜ口先だけの空っぽな男であるのか、何をやってもうまくいかない社会不適合者なのかが明らかになります。

この人物の大きな欠陥は、現実を直視してこれに適応する能力を欠いていることで、つまり別の言葉で言えば、いたずらに思想や計画を空に弄ぶばかりで、それを正しく実行するための不屈な、強い意志をもっていないことなのである。

このことはやがてラスンスカヤ家の令嬢ナターリヤにも見抜かれて、ついに彼の恋もしりぞけられてしまう。

表面的には、いかにも目から鼻へぬけるような才知にあふれているかに見えながら、その実、それはただ空転しているだけで、おまけに意志が弱く、現実への適応性を欠いたみすぼらしい空想児にすぎない人物―このような型の人物は十九世紀前半期のロシヤには実際にかなり多く見かけられたもので、文学作品についてみても、プーシキンのオネーギン(同名の韻文小説の主人公)、レールモントフのぺチョーリン(『現代の英雄』の主人公)、ゲルツェンのぺリトーフ(『誰の罪』の主人公)などはいずれもその代表者である。

ロシヤ文学史ではこれに「余計者」「無用人」「ロシヤのハムレット」などの呼び名を与えているが、「ルーヂン」はその典型をもっとも平易な、理解し易い形で捉えて、これを主人公の中にみごとに再現した小説と言えるであろう。

即ち、あたら英才を抱きながら、社会からは無用の存在とみなされて、結局は哀れな敗惨者として消えてゆくロシヤの知識人―ツルゲーネフがこの小説の中で描き出そうとしたのは、実にその典型としてのルーヂンの姿にほかならなかったのである。

岩波書店、中村融訳『ルーヂン』P217-218

※一部改行しました

端的に言うと、ルーヂンはものすごく頭がいいのです。抽象理念や概念を云々するなら天下一品です。

つまり、彼は当時若者の間で流行していたドイツ観念論を操り、世の中のあらゆる複雑な現象をたちまち理論化し、単純明快な原理やシステムに言い換えてしまうのです。

すなわち、世の中のどんな難しいことも「つまりね、○○○ということなのさ」、「要するに○○○ということを示しているんだ」と彼は即座に答えられてしまうのです。

その話しっぷりがあまりに見事なものなので聞いている人たちはこの男は只者ではないと驚いてしまうのです。

ですが上の解説にもありますように、彼には現実を見る力がなく、さらには確固たる意志が欠けています。これが彼の悲劇なのです。

頭がいいんだったらなんとかなるんじゃないの?

いや、違うのです。いくら頭がよかろうが現実が見えていなければ全ては頭の中の理論にすぎません。現実は理論通りになどまずいきません。二二が四のような数式とは違うのです。

それでもそこに現実とぶつかってやろうという強い意志があればよかったのですが、彼は現実の壁にぶつかるとすぐにあきらめ、逃げ出してしまうのです。これが彼が何をしてもうまくいかない根本理由なのです。

頭がいいが故にあらゆるものを理論化してしまう。しかしその理論はまったく現実と結びついていない。だから失敗する。うまくいかないから打ちひしがれ、「仕方がないんだ」と逃げ出してしまう。これの繰り返しです。

ツルゲーネフはそういう男をこの小説で鮮やかに描き出したのでした。

この『ルーヂン』に関してはプーシキンの『オネーギン』やレールモントフの『現代の英雄』に出てくるペチョーリンという人物の直系であると言われています。

オネーギン→ペチョーリン→ルーヂンは「余計者」、「ロシアのハムレット」の系譜と呼ばれ、「ロシアのハムレット」と言われるように頭の中で考えて考えて悩むも結局行動ができない人間の典型を表すようになりました。

19世紀ロシアには実際にこのようなタイプの人間がたくさんいたようです。それをプーシキン、レールモントフ、ツルゲーネフは敏感にその人物の思想を捉え文学で表現したのです。

余計者の系譜を生み出したプーシキンの『オネーギン』やレールモントフについては以前の記事で紹介しましたので興味のある方はぜひご参照ください。

感想―ドストエフスキー的見地から

ツルゲーネフはルーヂンというロシアのハムレットを生み出しました。

ツルゲーネフはシェイクスピアを愛読し、特に『ハムレット』に大きな影響を受けたと言われています。彼はハムレットのような、運命に対し煩悶する人間、運命を切り開く行動力を持てない人間に対し強い関心を向けたのです。

ハムレットが実際に行動力のない人間なのかというとこれは難しい問題なのですが、ツルゲーネフは彼に対してそのような印象を受けていたようです。

ルーヂンはとにかく頭が良く、冴えわたる弁舌を持っています。そしてあっという間に多くの人を魅了します。

『ルーヂン』でも滞在先の令嬢がルーヂンに恋し、彼も令嬢に恋をします。

2人はそのまま結ばれるのかと思いきや、いいところで母がこの2人の仲に気付き、根無し草のルーヂンに娘はやれぬと反対します。

ルーヂンは情けないことに「お母さまが反対しているならもう無理だ。あぁ何でこんなことに」とすぐに心が折れてしまいます。

彼女への恋もあっという間にしおれ、女々しい弁解に終始するのです。

ですが、もしこれがドストエフスキーだったらどんなことになっていたでしょうか。

ドストエフスキーの描く恋はたいてい狂気じみた激情の爆発や、どこまでも続く深淵、混沌を描きます。『白痴』の恋も常軌を逸していますし、『地下室の手記』の主人公のひねくれっぷりなどはルーヂンとは似ているようでまったく異なる性格です。

ルーヂンは強い意志を持たないインテリです。しかしドストエフスキーの登場人物は意志の化け物揃いです。狂気に近い激情がそれぞれにあります。

冷静な芸術家ツルゲーネフと激情家ドストエフスキーの違いを感じられて非常に興味深い小説でした。

以上、「ツルゲーネフの名作『ルーヂン』あらすじ解説―ロシアのハムレット「余計者」の創造」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ツルゲーネフのおすすめ作品一覧はこちら

関連記事

コメント