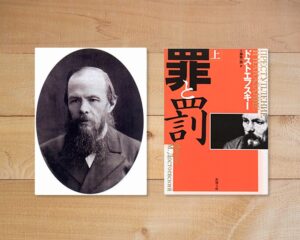

(4)文豪ドストエフスキーの一風変わったプロポーズ!アンナ夫人に小説仕立ての愛を告白したドストエフスキーの大勝負!

(4)文豪ドストエフスキーの一風変わったプロポーズ!アンナ夫人に小説仕立ての愛を告白したドストエフスキーの大勝負!

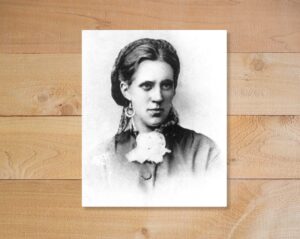

前回の記事「(3)ドストエフスキーとアンナ夫人の恋のはじまり~『賭博者』口述筆記の共同作業を通して急接近する2人」ではドストエフスキーとアンナ夫人が『賭博者』執筆を通して急接近した様子をお話しした。ドストエフスキーは優秀な速記者アンナ夫人に心を惹かれ、アンナ夫人も憧れの作家ドストエフスキーに単なる憧れ以上の感覚を抱くようになっていた。

しかし『賭博者』の執筆が完了し、毎日顔を合わせる日々も終わりを迎えてしまう。

そこでドストエフスキーはアンナ夫人の家を訪問することになった。母親とも対面し、いよいよ単なる仕事だけの関係から一歩進むことになる。

ただ、アンナ夫人は「その先」に関してはまだまだ実感を持っていなかったようだ。彼女の言葉を聞いていこう。

フョードル・ミハイロヴィチがたずねてきた翌日、わたしは姉のマリヤ・スワトコフスカヤの家に行って、一日をそこですごした。そして姉や姉の夫に、ドストエフスキーのところの仕事の話をした。

昼間は彼の家で仕事をし、夜分はその速記を起こすのに追われていたので、姉のマーシャとはめったに会うひまもなく、話がつもっていた。姉はわたしの話にじっと耳をかたむけては、たえずさえぎったり、もっとくわしく話すようにうながしたりした。わたしがひどく意気ごんでいるのを見て、姉は帰りぎわにこう言った。

「だめよ、ネートチカ(※ブログ筆者注、アンナ夫人のあだ名)、そんなにドストエフスキーに惹かれては。おまえの夢はかなえられはしないのだからね。それに、そんな持病もちの、係累の多い、借金を背負ったような人となら、ものにならないほうが幸せなのだからね」

わたしは、ドストエフスキーに少しも「惹かれて」なんかいないし、「夢みたり」などしていない、ただ賢い、才能のある人と話をするのが楽しいだけだし、いつもかわらずやさしく、親切にしてくれることをありがたく思っているだけだ、とむきになって弁解した。

けれどもわたしは姉の言葉に悩み、帰ってから自分の胸にこう問うてみるのだった。

姉の言うことは正しく、ほんとにフョードル・ミハイロヴィチに「惹かれて」いるのではないだろうか。これが、まだ感じたことのない恋の始まりではないだろうか。なんとおろかなわたしの夢だろうか!いったいそんなことが可能だろうか。

だが、これが恋の始まりとしたら、どうすればいいのだろうか。なにか口実をつくって、次の仕事をことわり、これ以上会わないようにして、彼のことも考えず、だんだん忘れていくようにするべきではないだろうか。そして何かの仕事に没頭して、あれほどいつも大事にしてきた以前の心の落ちつきを取りもどすべきではないだろうか。

でも、姉のほうが見当ちがいをしていて、自分の心に何も危険なことなど起こっていないのかもしれない。どうしてこのさい、あれほど夢みた速記の仕事も捨て、この仕事から生まれる楽しい興味ぶかい話しあいをする機会までも捨て去らなければならないのか。

それに、なにより気の毒なのは、口述に慣れたフョードル・ミハイロヴィチを速記者の助けなしにほうりだすことだ。オリヒン先生の弟子のなかで、(速記者として立っている二人をのぞけば)速記の速さとそれを起こす正確さで、わたしの右に出るものはいないことがわかっている。

こういう考えがちらついて、とても落ちつかなかった。

※一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P61-62

アンナ夫人をたしなめる姉の言葉は私もまさにその通りだと思う。

てんかんの持病を持ち、月に何度も大きな発作を起こすドストエフスキー。そして親戚も多く、彼らの面倒も見ているドストエフスキー。さらには兄の死によって背負うことになった莫大な借金・・・

身内がアンナ夫人を心配するのも無理はないのではないだろうか。この時アンナ夫人はまだ20歳。彼女の人生はこれからだ。それなのになぜドストエフスキーというリスクだらけの中年男に夢見なければならないのか。

そんな姉の言葉に反論するアンナ夫人。まさに恋する乙女の反応である。

ともかく、アンナ夫人からすればドストエフスキーに対して少なからぬ好意があったのはまちがいない。だが、そこからアンナ夫人の方から一歩踏み出すことはありえない。当時の時代風潮からもそうであるし、20歳の生真面目なアンナ夫人がドストエフスキーにアピールするというのも選択肢になかっただろう。ここはやはりドストエフスキーが動かなければ何も始まらないのだ。

そしてドストエフスキーは実際に行動に出ている。初めての訪問の3日後には再びアンナ夫人の家を訪ねた。事前の連絡もなく突然の訪問だったようでアンナ夫人はずいぶん驚いたようだが、これでまた2人の距離が縮まったのも事実。

そしてさらにその2日後、運命の11月8日がやって来る。

この日、ドストエフスキーはこの後の仕事の相談ということでアンナ夫人を自宅に招いていた。

ここからはドストエフスキー一世一代の大勝負をノーカットでご紹介する。本にして9ページと、引用としてはかなり長いものになってしまうが『回想のドストエフスキー』のアンナ夫人の言葉を聴いていく。ぜひ彼のプロポーズを見届けてほしい。

一八六六年十一月八日は、わたしの生涯でも記念すべき日だ。この日、フョードル・ミハイロヴィチが愛していると打ちあけ、妻になってほしいと望んだのだ。あれからもう半世紀もたってしまったが、その日のことはまるでひと月まえにおこったことのように、こまかな点まではっきりと記憶に残っている。

その日は、よく晴れた寒気のきびしい日だった。わたしは歩いて出かけたので、約束の時間よりも三十分もおくれてしまった。彼は待ちわびていたようで、わたしの声で、すぐに玄関にとんで来た。

「ようやく、来てくれましたね」とうれしそうに言って、フードとオーバーをぬぐのを手伝ってくれた。わたしたちはいっしょに書斎にはいって行った。その部屋は今日はとても明るく、彼がどことなく落ちつかないようすをしているのを、いぶかしく思った。興奮して、顔にも喜びがあふれているようで、たいへん若々しく見えた。

「来てくれたので、うれしくてたまりません」とフョードル・ミハイロヴィチは話しだした。「あなたが約束を忘れるんじゃないかと、ひどく心配しましたよ」

「どうしてそう思われたのですか。約束しさえすれば、いつでも守りますのに」

「ごめんなさい、約束をいつもきちんとはたしてくれるのは知っていますよ。また会えたので、とてもうれしいのです」

「わたしも、またお会いできてうれしいですわ、フョードル・ミハイロヴィチ。それにこんなに楽しい気分で。なにかいいことがあったのでしょうね」

「ええ、あったのです。朝がた、すばらしい夢を見たのですよ」

「そんなことですか!」とわたしは笑いだして言った。

「ね、笑わないでください。わたしは夢をとても重んじるのですから。わたしの夢はいつもよく当るのですよ。亡くなった兄のミーシャが夢に出てきたり、とくに父の夢を見たりすると、きっとよくないことがおこるのです」

「それで、けさのはどんな夢でしたの」

「この紫檀の大きな箱をごらんなさい。これはシべリア時代の友だちのチョカン・ワリハーノフから贈られたもので、たいへん大事にしているものです。原稿やら、手紙やら、大事な記念品やらをしまうのに使ってるのです。ところが夢のなかで、わたしはこの箱のまえに腰をおろして、書いたものを片づけていたのです。すると、突然、あいだに光る星のようなものがあるのですよ。もっとめくって行くと、星は現われたり消えたりしました。夢中になって、ゆっくり片づけてみると、なかに小さな、だがきらきら光る宝石があったのです」

「それをどうなさったのですか」

「それが残念なことに、おぼえてないのです。そこでほかの夢に移つたものですから、それからどうなったかわかりません。でも、いい夢でしたよ」

「夢は逆夢、と申しますわ」とわたしはロに出して、すぐに言わなければよかったと思った。彼の顔がふいに変って、影がさしたようだったから。

彼は悲しげに叫ぶように言った。「そんなふうに思うのですか、わたしには幸福なんかやって来ないと。どうしてそれがむなしい希望にすぎないのでしょうか」

「わたしは夢を占うことはできませんし、それに全然信じてもいませんもの」と、わたしは答えた。

フョードル・ミハイロヴィチの元気がなくなったのがいかにも気の毒だったので、わたしはなんとかして機嫌をなおしたいと思った。どんな夢を見るかとたずねられたので、自分の夢をおどけた調子で話した。

「一番よく見るのは、むかしの中学の校長先生のことですわ。こめかみの毛を昔ふうにくるっと巻いた堂々たる女史で、わたしはしょっちゅう、小言をちょうだいしていましたわ。そのほかに茶いろの猫の夢も見ます。一度、庭の塀からとびかかってきて、ほんとうにこわかったわ」

「ああ、あなたは、子どもだ、子どもだ!」と、彼は笑いながらくりかえし、やさしい目でわたしを眺めた。「あなたの見る夢といったら!そうだ、教母のかたの名の日は楽しかったですか」

「ええ、とても。食事のあと、年とった人たちはカルタをはじめましたが、わたしたち若いものは書斎に集まって、ひと晩中おしゃべりしましたわ。学生で気もちのいい愉快な人がふたりもいたのです」

この言葉で彼の表情がまたくもった。今度は、機嫌があまりに早くかわったので、わたしはびっくりした。てんかんというものを知らなかったので、このように気分が変りやすいのは発作の前兆ではないだろうかと思って、おびえたくらいだった。

速記にかよってくるようになって、フョードル・ミハイロヴィチは、もうだいぶまえから、わたしが来なかったあいだに自分は何をしたかとか、どこに行ったかとか話して聞かせてくれるのが常だった。そこで、私は急いで、このごろどんな仕事にかかっているかをたずねた。

「新しい小説を考えてましたよ」

「ほんとうですか。おもしろい話ですか」

「自分では、なかなかおもしろいのですが、おしまいまで行きつけなくてね。若い娘さんの心理がからんでるものですから。モスクワにいれば、姪のソーネチカにたずねるのですが。ですから、あなたに助けてもらいたいと思ったのです」

そう言われると、わたしは、すぐれた作家を「助ける」という誇りでいっぱいになった。

「で、どんな主人公ですか」

「絵かきです。もう若くはない、まあ、わたしくらいの年なのです」

「話してください、どうぞ、話してみてください」と、わたしは好奇心をそそられてせがんだ。

すると、それにこたえて、すばらしい即興の物語が彼のロからあふれ出た。このときほど、ものにつかれたような彼の話しぶりをきいたことは、あとにもさきにもなかった。物語がすすむにつれて、人物や状況こそ変えてあるが、自分自身のことを話しているのだということが、いよいよはっきりしてきた。そこには、以前、話のついでに、また飛び飛びに話してくれたことがすべてこめられていた。いまこうしてくわしい、順序だった話を聞いていると、亡くなった奥さんや身内の人との関係についていろいろなことがわかってきた。

その物語にはまた、愛する父親を早くなくした苦しかった少年時代、それに、十年間というもの生活からも大好きな芸術からも引きはなされてしまう逃れられぬ運命(重い病気)もかかれていた。やがてもう一度生活に立ちもどり(健康の回復)、ある女性に出会って愛するようになってからの苦悩、妻と身近な人々(愛する妹)の死、貧乏と借金……。

そこには、主人公の精神状態、その孤独、まわりの人々への失望、新しい生活への渇望、愛したいという欲求、もう一度幸福をつかみたいという熱烈な願望などが、目に見えるように、たくみにえがきだされていた。あたかもそれは、作者自身の苦しみであり、けっして単なる空想の所産ではなかった。

彼は、主人公の姿を暗い調子でえがきだすことも恐れなかった。それによると、彼は年の割にふけこんで不治の病(片手の麻痺)にかかっている陰気で疑りぶかい人間だった。実際は、やさしい人でありながら、自分の気もちをうまく現わすことができないのだ。絵かきとしてもかなりの才能があるはずなのに事実は失敗者で、この世では一度として自分の夢みている形で思想を具体化できず、いつもそのことで苦しんでいる。

この主人公は彼自身だと思ったので、わたしはどうしてもロをはさまずにはいられなかった。

「でも、フョードル・ミハイロヴィチ、どうしてあなたはその主人公にそんなにつらくあたるのですか」

「あなたは、こんな人には親しみが持てないでしょうね」

「いいえ、反対ですわ。非常に親しみが持てます。すばらしい心の持主ですわ。だって、どんなに多くの不幸がふりかかっても、ぐちもこぼさずそれに耐えているではありませんか。そんなに不幸な目に会えば、ほかの人ならきっと意地のわるい人間になってしまうのに、あなたの主人公は、あいかわらず人々を愛して、人を助けようとするのですからね。たしかにあなたは、その主人公に公平じゃありませんよ」

「ええ、わたしもそう思います。彼はじっさい、善良な、心のやさしい人です。そのことをよくわかってくれて、うれしくてたまりません」

そう言って、彼は話をつづけた。「こうして画家は、生涯のこの決定的な時期に、あなたの年ごろか、二つ三つ上の若い娘さんと知り合うのです。彼女をただ女主人公と言わないで、アーニャと呼ぶことにしましょう。いい名まえですからね……」

こう聞くと、わたしは彼が、いいなずけだったアンナ・コルヴィン=クルコフスカヤのことを言っているのだと思いこんでしまった。その瞬間には、自分もまたアンナという名であることをすっかり忘れてしまっていた。それほどこの小説が、自分自身と関係があるなどとは考えも及ばなかったのだ。最近彼女が外国から手紙をくれたと彼からニ、三日まえに聞かされていたので、この小説のテーマは、その手紙の印象から生まれたのだろうとわたしは思った。

女主人公の姿は、主人公とはちがった調子にえがきだされていた。作者の言葉によると、アーニャはおだやかな人がらで、かしこくて、やさしく、快活で、他人とうまくおりあっていけるような人だった。そのころわたしは、女性の美しさを重んじていたので、こうたずねずにはいられなかった。

「その女主人公は、きれいな人でしょうか」

「たしかに、美人というのではありませんが、なかなかわるくありません。わたしはその顔が好きなのです」

わたしは、彼がロをすべらせたのだと思って、心臓がちぢむ思いがした。コルヴィン=クルコフスカヤにたいする敵意がこみあげてきて、こう言った。

「でも、フョードル・ミハイロヴイチ、あなたは、ご自分の『アーニャ』を理想化しすぎているようですね。ほんとうに彼女はそんな人かしら」

「たしかにそういう人です。わたしは彼女のことをよく研究してみました。その画家は……」と、彼は物語をつづけて言った。

「芸術家のサークルでアーニャに会ったのですが、会えば会うほど気にいってしまうのです。そして、彼女となら幸福をつかむことができる、とますます強く信じるようになります。だがこの望みは自分にはとうていかなえられないと思われるのです。

じっさい、年をとった、借金に苦しめられている病身の男が、この若くて健康で快活な娘さんに何を与えることができるでしょう。この若々しい娘さんからすれば、画家への愛はひどい犠牲とはならないでしょうか。そしてあとになって、自分の運命を彼と結びつけたことを、ひどく後悔するようにならないでしょうか。いったい、これほど性格も年齢も違っている若い娘が、わたしのこの画家のような男を好きになるようなことがあるものでしょうか。心理的にまちがったことにならないでしょうか。アンナ・グリゴーリエヴナ、意見をお開きしたいのは、この点なのですよ」

「どうしてありえないわけがあるでしょう。そのアーニャが、あなたがおっしゃるように、つまらないコケットなんかではなくて、やさしい思いやりのある人でしたら、その画家を好きにならない理由などありませんわ。その人が病気で貧しいことなど、いったい何でしょう。外見やお金だけで人を愛するということができるものでしょうか。彼女にしてみれば、犠牲をはらうことになどなりませんもの。その人が好きでありさえすれば、自分でも幸せにちがいありません。けっして後悔するようなことはないはずですわ!」

わたしは熱心にこう言った。彼は興奮してわたしを見つめていた。

「じゃ、あなたは、彼女が彼を、心から、生涯ずっと愛することができると、ほんとうに思われるのですね」

彼はためらうように、ロをつぐんだ。

「ちょっと、彼女の立場になって考えてみてください」とふるえ声で彼は言った。「いいですか、この画家がわたしで、わたしがあなたに恋を打ちあけ、妻になってほしいとたのんでいるとします。聞かせてください、なんと答えますか」

フョードル・ミハイロヴィチはひどく当惑した顔つきで、心の苦しみがありありと表に出ていた。さすがにわたしも、これがただの小説の話でないことをさとった。もしあいまいな返事をしたりすれば、彼の自尊心と誇りをどれほどひどく傷つけることになるだろうか。わたしは、自分にとってこの上なく親しい、興奮しきった彼の顔を見つめた。

「わたしだったらこう答えますわ。あなたが好きで、一生ずっと愛しつづけますわ、と」

この忘れがたい瞬間に、フョードル・ミハイロヴィチがかけてくれたやさしい、愛にみちた言葉のかずかずを述べることはしないでおこう。わたしにとって、それはこの上なく大事なものなのだから。

わたしは限りない幸福に打たれたようになって、ながいあいだ信ずることができなかった。おぼえているのは、一時間ばかりもたって、彼が将来の計画を話しはじめ、わたしの考えをたずねたときのことだ。

「いまは、いろいろ考えることなどできませんわ。あんまり幸福すぎるのですもの」

生活がどんなふうになるのか、いつ結婚式があげられるのかわからなかったので、当分母のほかには、だれにも話さないことにした。彼は、あすわたしのうちに来て宵をすごそうと約束した。そして、そのとき会うまでが待ちどおしいと言うのだった。

彼は玄関まで見送ってきて、やさしくフードのひもをむすんでくれた。出ようとしたときに、フョードル・ミハイロヴイチは呼びとめてこう言った。

「アンナ・グリゴーリエヴナ、いまようやく、宝石がどうなったかわかりましたよ」

「また夢のことを思い出されたのですか」

「いや、夢のことではありません。でも、とうとうわたしはそれを見つけましたよ。そして、一生大事にするつもりです」

「あら、そうじゃありませんよ、フョードル・ミハイロヴィチ。あなたが見つけたのは宝石じゃなくて、ただの石ころですよ」とわたしは笑いながら言った。

「そうではありません、今度こそ確かです」

もう彼は真顔にもどって、別れぎわにそう言った。

※一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P64-72

いかがだろうか。小説に託してプロポーズしたドストエフスキー。なんとも文豪らしいエピソードではないだろうか。

こうしてドストエフスキーとアンナ夫人は結ばれたのである。

そしてこの後にドストエフスキーはアンナ夫人に彼女への恋とプロポーズについて語っている。せっかくなのでこれもぜひ皆さんにご紹介したい。ドストエフスキーが彼女に惹かれた理由、そしてなぜこの小説仕立てのプロポーズをしようと思ったのかが彼自身の口から赤裸々に語られる。

「あなたが最初にやってきたとき、打たれたのは、あなたの節度のあるふるまい、まじめな、ほとんどいかめしいほどの態度だった。

わたしはこう思った、このまじめな骨惜しみない娘は、なんて魅力的な人間だろうと。そして、われわれの社会に、こういうタイプの人間が生まれてきたことが、うれしくてならなかった。

いつだったか、わたしがうっかり、まずい言葉をロにしてしまったことがあった。するとあなたがわたしを見たので、それからあなたを傷つけないように言葉づかいに注意するようになった。それからあなたに目を向けさせるようになったあの誠意と、わたしがさらされている不幸に寄せてくれたあの同情とにびっくりさせられ惹きつけられるようになってきた。

身内のものや友人たちもたしかにわたしを愛してくれてはいるだろう。彼らは、著作権を失うかもしれぬのを気の毒がっている。ステルロフスキーのやりかたを憤慨し、どうしてそんな契約にサインしたのかと(まるでそうしないでいられでもしたかのように)怒ったり責めたり、忠告したり慰めたりしてくれる。

だがこれらはみんな、『言葉、言葉、言葉』だけではないか。そして、著作権を失って何もかもなくしてしまおうとしているのを、親身になって引き受けてくれるような人は誰もいない。

ところがこの赤の他人の、知り合ったばかりの娘さんが、すぐに親身になって、わめき声も叫び声もあげず、憤慨もせず、口先きでなく仕事で助けてくれようとしてる、そう思ったのです。

何日かたって仕事が軌道にのりかけたとき、ほとんど絶望しかけていたわたしに希望が湧いてきた。『ひょっとして、こうして仕事をつづけていったら、期日までに間にあうかもしれない』と。

あなたが、きっと間にあうと請けあってくれた言葉が(筆記してもらった原稿をふたりで数えたのをおぼえていますか)、この希望を強めてくれ、仕事をつづける元気を与えてくれたのです。

あなたと話していて、よくこう思った。『なんてこの娘さんはりっぱな心をもっているのだろう。口先きだけでなく、ほんとうに同情して、不幸から救ってくれようとしている』と。わたしはこのうえなく孤独だったので、心から同情してくれる人を見つけたのは大きな喜びでした」

「このときからだと思う」と彼はつづけて言った。「あなたを愛しはじめて、顔だちが気に入りだしたのは。わたしは始終、あなたのことを考えずにはいられなかった。だが、『賭博者』が完成したとたんに、ふたりはもう毎日顔を合わせることもなくなるのだと思い、あなたなしには生きていけないのがわかった。このとき、わたしは結婚の申しこみをしようと決心したのです」

「でも、どうして、ほかの人がするようにそのままおっしゃらなかったのですか。あんな興味ぶかい小説を考え出したりして」とわたしは好奇心をそそられてたずねた。

「ねえ、大好きなアーニャ」と彼は感動にふるえるような声で言った。

「あなたがわたしにとって、どんなに大切な人かに気がついたとき、わたしをおそったのは絶望だった。そしてあなたを妻にしようなどということはまったくの気違い沙汰としか思われなかったのです。

ちょっと考えてみても、ふたりはどんなにへだたった人間であることだろう。年の差ひとつを取ってみても、わたしはもう老人といってもいいのに、あなたはまだほんの子どもといってもいいくらいだ。

わたしはなおる見こみのない病人で、陰鬱で、かんしゃく持ちだ。あなたは、健康で、快活で、生きる喜びにあふれている。わたしは人生をほとんどすごして、さまざまな苦しみをなめてきた。あなたは平穏に暮らしてきて、前途は洋々といったところだ。おまけに、わたしは貧しく、借金だらけだ。こんなに不釣合で、いったい何を期待できるだろう。わたしたちは不幸になり、何年か苦しんだあげく別れることになるか、あるいはまた生涯ずっとうまく行って、幸福になるか」

こんなふうな彼の卑下したことばを聞かされるのは、耐えられなかったので、わたしはつよく反対して言った。

「ああ、あなた!それはほんとうに誇張しすぎていますわ。お考えになった違いなどわたしたちのあいだにはありませんわ。ふたりがつよく愛しあっていけば、友だちのようになって、いつまでも幸せですわ。

わたしの心配しているのは別のことです。あなたのように才能のある、かしこくて教養のある人が、人生の道づれにこんな愚かしい娘をえらんだことです。中学校こそ銀メダルで出ましたけれど(わたしはそのころ、こんなことがとても自慢だったのだ)、あなたとくらべたら教養も劣っていますし、あなたについて行けるほどしっかりもしていません。だからすぐに見破られて、あなたの考えを理解できないのをいやに思われ、悲しませるようにならないかと心配です。こんな不釣合は、どんな不幸よりもわるいことですもの!」

彼は、あわてて、つぎからつぎに賛美の言葉を浴びせて、わたしをなだめにかかった。わたしたちは、わたしの聞きたかったさっきの話のつづきにもどった。

「長いこと、どういうふうに申しこもうかとわたしは迷った。魅力のうすい、もう若くもない男が、若い娘さんに結婚の申しこみをして受け入れられないのは、いかにもこっけいにうつることだろう。わたしは、あなたにこっけいに見られたくなかったのです。申しこみをして、ほかに愛している人がいる、と出しぬけに言われでもしたらどうしよう。断わられれば、わたしたちのあいだは気まずくなって、まえのとおりに親しくつきあうことはとてもできまい。この二年間に心からの好意をしめしてくれたたった一人の人、あなたという友人を失ってしまう。こんなに孤独なのだから、あなたの友情と助けをえられなくなるのは、つらすぎることだ、こう何度も思った。そこで新しい小説の筋を話して、あなたの気もちを知ろうと思いついたのです。そうすれば、断わられても忍びやすいだろう。それは話のなかの人物のことで、わたしたちのことではないのだから、と」

わたしのほうも、文学的な申しこみをききながら感じたことを残らず話した。アンナ・ワシーリエヴナにたいする誤解や羨望や嫉妬などのことを。

彼はたいへん驚いて、こう言った。「それでは、わたしは不意をおそって、強引に承諾させてしまったわけですね。でも、あのときの小説は、ほかのときのどの小説よりも上出来だったということになりますね。一ぺんで成功して、望みどおりの感動をもたらしたのだから」

※一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P90-94

このドストエフスキーの告白も実にドストエフスキーらしい。小説仕立てのプロポーズをしたのは「文豪の粋な計らい」ではなく、悩みに悩んだ苦肉の策だったのだ。だが、私はそういうドストエフスキーが大好きだ。繊細なドストフスキーらしいエピソードである。

そしてめでたく結ばれた二人は翌1867年2月15日に結婚式を挙げ、同居をスタートする。

だが案の定と言うべきか、幸せいっぱいに思われた新婚生活は問題が山積みだった。

次の記事ではそんな二人の第一の問題である経済状況を見ていくことにする。この経済問題があったからこそ二人は後に西欧へと旅立たねばならなくなってしまったのだ。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキー年表はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント