目次

厭世思想の大家ショーペンハウアーとドストエフスキー

これまでこのブログではドストエフスキーをはじめプーシキンやツルゲーネフなどのロシアの作家や、ゾラなどの海外の作家についてご紹介してきました。

その中でもツルゲーネフ作品やその参考書を読んでいる時によく出てきたのがショーペンハウアーの厭世哲学(ペシミズム)でした。

また、その影響はツルゲーネフだけではなくこの後読んでいくトルストイやチェーホフにも多大なものがあるとされています。

であるならばやはりショーペンハウアーも読んでおいた方がいいのではないか、私はそう思ったのです。

不思議なことにドストエフスキーその人にはあまりショーペンハウアーの影がありません。同時代のツルゲーネフやトルストイは彼に強い関心を持っていたのにドストエフスキーはそうではなかった。この事実は逆に興味をそそります。

なぜドストエフスキーは当時流行していたショーペンハウアーの影響をあまり受けなかったのでしょうか。もしかしたら影響を受けてはいたけれどもそれは作品の中であからさまにそうとは見えないように表現されていたのかもしれません。

そうしたことを考えることもドストエフスキーの特徴を知る上で大きな意味を持つような気がします。

また、ショーペンハウアーは仏教の影響を受けた哲学者としても有名です。いつか読んでみたいと思ってはいたのですがそれが延び延びになってしまっていた哲学者です。

これもいい機会ですのでこれよりショーペンハウアーを読んでいきたいと思います。

ショーペンハウアーとは―仏教との深いつながり

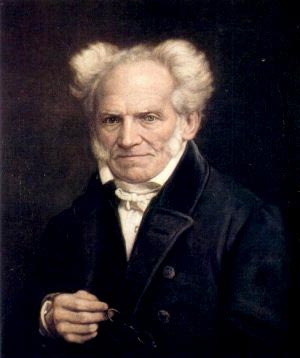

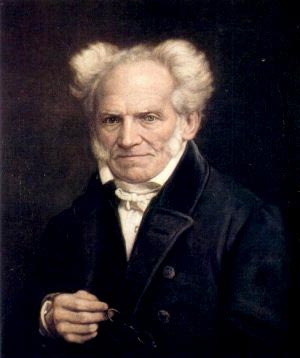

ショーペンハウアー(1788-1860)Wikipediaより

ショーペンハウアー(1788-1860)Wikipediaより

ショーペンハウアーはドイツの哲学者です。

早速彼のプロフィールを見ていきましょう。

19世紀ドイツの厭世思想家。ハンザ同盟の自由都市ダンツイヒ(現、グダニスク)に生まれる。父は富裕な商人、母は女流作家。父に伴われて幼少期からヨーロッパ諸国を旅する。父の死後、遺志に従って商人の見習いをはじめたが、学問への情熱を断ち切れず大学に進む。1818年に主著『意志と表象としての世界』を完成、べルリン大学講師の地位を得たが、へーゲル人気に抗することができず辞職。生を苦痛とみるそのぺシミズムは日本でも大正期以来、熱心に読みつがれてきた。

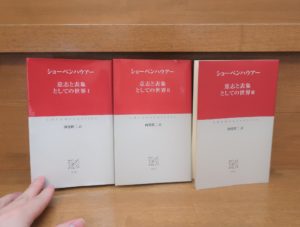

中央公論新社、西尾幹二訳『意志と表象としての世界1』表紙裏

30歳の時に完成させた『意志と表象としての世界』がショーペンハウアーの代表作です。

それによってベルリン大学の講師になるもヘーゲルと同時代人であることの宿命か、彼の人気によって日の目を浴びることができませんでした。

日本語訳された彼の『幸福について―人生論―』という本にはよりわかりやすいプロフィールがありましたのでそちらも見ていきましょう。

ドイツの哲学者。ダンチヒ生れ。当初プラトンとカントを研究。ゲーテと交わり、その後、インド哲学を学んだ。ヨーロッパのぺシミズムの源流となった『意志と表象としての世界』(1819)でワーグナー、ニーチェ、トーマス・マンに影響を与える。人生は最悪の世界だとして、そこからの解脱は芸術的静観と仏教的涅槃によるべきだとした。19世紀の厭世的世相に大いに迎えられた。

新潮社、橋本文夫訳『幸福について―人生論』表紙裏

こちらによると、ショーペンハウアーはもともと西欧哲学の王道、プラトンとカントを学んでいたのですね。

そこからなんと、彼はインド哲学を学ぶのです。

実はドイツというのはインド哲学や仏教の研究では世界の最先端を行っていた国だったのです。

インドの古代文字サンスクリット語仏教経典の研究もドイツがその中心でした。

それほどドイツはヨーロッパにおいていち早く仏教思想に注目していた国だったのです。

そして上のプロフィールの最後に彼の思想が端的にまとめられています。

「人生は最悪の世界だとして、そこからの解脱は芸術的静観と仏教的涅槃によるべきだとした。」

人生は最悪の世界である。

なかなか強烈な世界観ですよね。

そしてそこから私たちは解脱しなければならないと考えます。

「解脱しなければ」というのがすでにインド的、仏教的な香りがしてきますよね。苦しみの世界から解放され、抜け出すことこそ無上の幸福であるというのがインド的な人生観です。ショーペンハウアーがいかにインドや仏教に影響を受けているかがうかがえます。

これからの記事では、代表作の『意志と表象としての世界』と、『幸福について―人生論』、『自殺について』、『読書について』という作品を読んでいきたいと思います。

ショーペンハウアーはこの世なんてしょせん幻だ、死ねば無だというペシミズム(悲観主義)を世に広めることになった思想家です。その影響はロシア文学界にも確実に広がっていました。

ツルゲーネフやトルストイ、チェーホフもこの思想と対峙することになります。

ですが前半にも述べましたように不思議とドストエフスキー作品やその参考書にはあまりショーペンハウアーは出てきません。(もちろん、私の勉強不足で見落としもあるかもしれませんが)

ですが彼は本当にショーペンハウアーと無縁であったのでしょうか。「この世なんてしょせん幻だ。死んだら無だ」という考え方に対しドストエフスキーならばどう答えるのでしょうか。ドストエフスキー作品には人生に絶望し自殺を選ぶ人物達がたくさん出てきます。もしかしたらその辺りにヒントがあるのかもしれません。

これは非常に興味深いです。またひとつ楽しみが増えました。

次の記事ではまずショーペンハウアーの代表作『意志と表象としての世界』を読んでいきます。

以上、「厭世思想(ペシミズム)の大家ショーペンハウアーとドストエフスキー」でした。

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』あらすじと感想~やはり難解!ドイツの大哲学者の主著

『意志と表象としての世界』はかなりの大作です。これを完全に理解するのは当時の人たちにとっても現代の私達にとっても至難の業です。

しかも驚くべきことに著者のショーペンハウアー自身が序文でとてつもないことを述べるのです。

彼はまず言います。この本は2回読まねばわからぬと。

こんな難しくてしかも長い本を2回も読めと。しかも1回目はまずわからないだろうから忍耐が必要だと最初から宣言するのです。さすがショーペンハウアー、言うことが違います。

他にも驚きの言葉がどんどん出てきます。やはりこの作品は一筋縄ではいきません

関連記事

あわせて読みたい

ショーペンハウアーおすすめ4作品と解説記事一覧~仏教にも影響を受けたドイツの厭世思想の大家

この記事ではショーペンハウアーのおすすめ作品を4本と、番外編ということで解説記事と参考記事を6本紹介していきます。

彼の本を読み、考え、記事にするのはなかなかに厳しい時間でした。普段の数倍疲労感がたまり、気持ちも落ち込みました。

しかしだからこそショーペンハウアーの悲観主義を乗り超えねばならぬとも感じました。ドストエフスキーや、チェーホフ、ゾラはその偉大なる先達なのだと改めて感じたのでありました。あの時代の文豪たちがなぜあそこまで本気で「生きること」について思索し続けていたのかが少しわかったような気がしました。

あわせて読みたい

生きる意味とは?絶望の時代にどう生きる―ショーペンハウアーを読んで感じたこと

ショーペンハウアーの本を読み、考え、記事にするのはなかなかに厳しい時間でした。普段の数倍疲労感がたまり、気持ちも落ち込みました。

しかしだからこそショーペンハウアーの悲観主義を乗り超えねばならぬとも感じました。ドストエフスキーやトルストイはその偉大なる先達なのだと改めて感じたのでありました。あの時代の文豪たちがなぜあそこまで本気で「生きること」について思索し続けていたのかが少しわかったような気がしました。

絶望の時代だったからこそ彼らは「生きること」に真剣になっていたのだと。そしてその葛藤を文学にぶつけていたのだと。

あわせて読みたい

ショーペンハウアー『幸福について』あらすじと感想~仏教に強い影響を受けたショーペンハウアー流人生論

「幸福は蜃気楼である。迷妄である」

『幸福について』というタイトルから「人生を幸福なものにするための方法」を教えてもらえるのかと思いきや、いきなり幸福など幻に過ぎぬとばっさり切ってしまうあたりショーペンハウアーらしさ全開です。

この本ではショーペンハウアーが「人々の信じる幸福の幻影」を木っ端みじんにし、どう生きればよいのか、真の幸福とは何かを語っていきます。

【日々是読書】僧侶上田隆弘の仏教...

404: ページが見つかりませんでした | 【日々是読書】僧侶上田隆弘の仏教ブログ

本を愛する浄土真宗僧侶です。仏教コラム、インド・スリランカ仏跡紀行、おすすめ本紹介、【親鸞とドストエフスキー・世界文学】など様々な記事を更新しています。

あわせて読みたい

ショーペンハウアー『自殺について』あらすじと感想~なぜ自殺はいけないのか―キリスト教の死生観への反論

当時のキリスト教の教義では自殺が禁じられていて、自殺したものは正規の葬儀も行ってもらえず罪人として扱われてしまっていたのでした。

ですがショーペンハウアーはこれに疑問を投げかけます。この論稿はそうしたショーペンハウアーの自殺についての考察が展開されていきます

150年以上も前に書かれた本ですがこの本に書かれた問題は今もなお重大な意味を持っています。

あわせて読みたい

ショーペンハウアー『読書について』あらすじと感想~良い本とは?私たちは何を読むべきか

読書は質か量か。何を読めばいいのか。そもそも読書に意味はあるのだろうか。なぜ読書をしなければならないのか。

そんな読書についての疑問にショーペンハウアーが鋭い意見を述べていきます。かなり辛口です。ショーペンハウアー節を味わうのに格好の一冊です

「本を読むこと」についてはっとさせられるような言葉と出会うことになるでしょう

あわせて読みたい

ゾラ『生きる歓び』あらすじと感想~ゾラ流のショーペンハウアー的ペシミズムへの回答とは

話の大筋としては主人公の少女ポリーヌがダメ人間ラザールに恋をしてしまう可哀そうな物語ではありますが、そこはゾラ師匠。単なる優しい女の子の残念な恋愛で終わらせません。 実はゾラはラザールに当時大流行していたショーペンハウアー的なペシミズム(悲観主義、厭世主義)を意図的にまとわせ、それに対置する形で生きる歓びを体現するポリーヌを立たせているのです。 そうしてゾラは当時大流行していたペシミズムに対する反論を述べようとしているのでした

あわせて読みたい

ツルゲーネフ『父と子』あらすじと感想~世代間の断絶をリアルに描いた名作!あまりに強烈!

ツルゲーネフがバザーロフというニヒリストを生み出すと、それ以降現実世界においてそのような人は「バザーロフ的人間」とか「ニヒリスト」と呼ばれることになりました。

この影響力たるやすさまじいものがあります。

これをやってのけたツルゲーネフの観察者、芸術家としての能力はやはりずば抜けています。

【日々是読書】僧侶上田隆弘の仏教...

404: ページが見つかりませんでした | 【日々是読書】僧侶上田隆弘の仏教ブログ

本を愛する浄土真宗僧侶です。仏教コラム、インド・スリランカ仏跡紀行、おすすめ本紹介、【親鸞とドストエフスキー・世界文学】など様々な記事を更新しています。

あわせて読みたい

ザフランスキー『ショーペンハウアー』あらすじと感想~時代背景や家庭環境まで知れるおすすめ伝記

難解で厳しい哲学を生み出した哲学者ショーペンハウアーだけではなく、人間ショーペンハウアーを知れる貴重な伝記です。この本が傑作と呼ばれるのもわかります。

あわせて読みたい

チェーホフ『ともしび』あらすじと感想~悲観主義・虚無主義にチェーホフは何を思うのか。

この作品はショーペンハウアー思想に興味がある人には画期的な作品です。

と言いますのも、チェーホフ流のショーペンハウアー的ペシミズムとの対決というのがこの作品の主題となっているからです。

コメント