目次

「ルーゴン・マッカール叢書」第1巻『ルーゴン家の誕生』概要とあらすじ

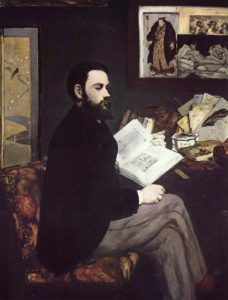

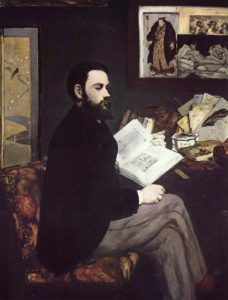

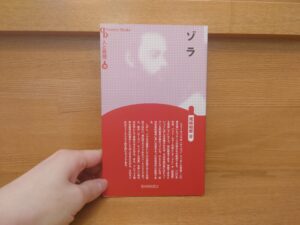

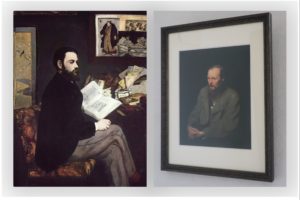

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

エミール・ゾラ(1840-1902) Wikipediaより

『ルーゴン家の誕生』はエミール・ゾラが24年かけて完成させた「ルーゴン・マッカール叢書」の記念すべき第1巻目にあたり、1871年に出版されました。

私が読んだのは論創社出版の伊藤桂子訳の『ルーゴン家の誕生』です。

この本は20巻におよぶ叢書のまさしく起源であり、後の19巻に登場する人物すべての始まりがここにあります。

ルーゴン・マッカール家家系図

こちらの家系図を見て頂ければそれも一目瞭然です。

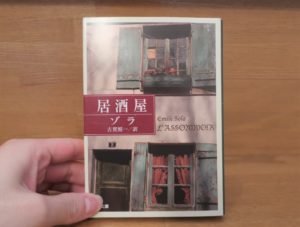

ゾラの名作『居酒屋』、『ナナ』、『ジェルミナール』もこの書がベースになって展開されているのです。

ただ、恐るべきことにゾラはそれぞれの作品が単体で読んでも全く問題なく読めるように物語を作っています。

ですので、代表作である『居酒屋』などだけを読んでもまったく問題ないのですが、この『ルーゴン家の誕生』を読むことでそれぞれの作品がさらに深く理解できるようになります。

そういう意味でもこの書は「ルーゴン・マッカール叢書」の要と言える位置づけになります。

さて、訳者あとがきを参考にこの作品のあらすじを見ていきましょう。

物語は一八五一年一二月七日、サン=ミットル平地で蜂起軍に参加しようとするシルヴェールの登場で始まり、一二月一四日、同じ場所でシルヴェールが処刑されたところで終わる。この平地はかつて墓であった。

墓は満杯になり町の反対側に新しく作られることになり、遺骨の発掘が行われ、何の宗教的儀式もないまま運ばれていった。長い間、旧墓地は放置され自然の浄化作用を待ち、やがて公共の空き地として住民に利用されるようになった。

聖なる地が俗化し、蘇り、新しいサイクルが始まった。まさに「ルーゴン=マッカール叢書」二〇巻の巻頭を飾るにふさわしい設定である。

※一部改行しました

論創社出版 伊藤桂子訳『ルーゴン家の誕生』P393

この小説ではルーゴン=マッカール家がいかに誕生し、そこからどのようにフランス中に広がっていったかが描かれていて、その始まりの舞台が見捨てられた墓地というのが何とも意味深いものがあります。

そして、この物語の語られる時代はフランス第二帝政がまさに始まらんとしていく時代です。

このフランス第二帝政樹立の混乱に乗じてルーゴン=マッカール家は彼らの住むプラッサンの町での覇権制圧を狙い、 様々な策略をこらし 一族内でも騙し騙されの骨肉の争いを繰り広げます。

作中ではこの一族の気風を絶妙な言葉で表現しています。

「もしどこかの曲がり角で運命の女神に出会ったら、強姦してやろうと身構えていた。まるで騒動に乗じて、追いはぎをしようと待ち伏せている盗賊家族だった。」

凄まじい表現ですよね。よくこんなフレーズが思いつくものだなと私は度肝を抜かれてしまいました。これがルーゴン=マッカール家の人間たちを最も言い当てたものなのです。

後の作品に登場するルーゴン=マッカールの血塗られた一族はこうした人間たちが繰り広げる争いの中から生まれていくのです。

感想―ドストエフスキー的見地から

ドストエフスキー見地からとは言いつつも、今回の作品ではそこまでドストエフスキーに関する感想はありません。

ただ、1848年フランス二月革命から1852年の第二帝政までのフランスの混乱ぶりがよくわかる作品でした。

誰がどちら側に与する者なのか。誰が裏切り者なのか。誰が村の権力者になるのか。

全てが混沌とした状態。

「真面目に、誠実に」なんてものは通用しません。あっという間にころころ変わる政治体制、権力の風向き、これらを読む力がなければただただ強者にいいように食われてしまう。

そんな難しい時代だったというのがこの作品を通して感じたものでした。

ですが、だからといって勝つためには何をしてもいいのかと言われたらそれは違いますよね。

そこは当然ゾラもわきまえています。

しかしゾラはそういうことを作中ではあえて言いません。

彼はあくまで科学実験のごとく、客観的にその物語を描いていくのみです。

つまり、悲惨な争いをただただ正確に描いていくのみなのです。

作中で「だからこういう風になってはいけない。人間は〇〇すべきで、そうすればよりよい人生があるのだ」という教訓めいたことは言わないのです。

ここから先、「ルーゴン=マッカール叢書」はひたすら社会の悲惨を描き続けます。

ゾラは社会の悲惨を読者に赤裸々に暴き出します。

ただただ、見せつけるのです。

そこから何を感じ、どう生きるべきかは読者次第。

それが彼の立場なのです。

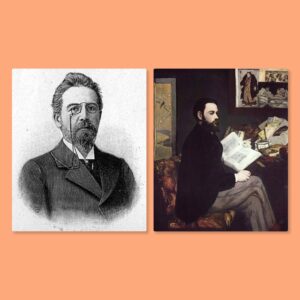

これはドストエフスキーとは似ているようでやはり違います。

ドストエフスキーは私たちに答えは押し付けませんが問いを投げかけます。いや、もっと正確に言えば、絶対的な答えのない問いを私たちに投げかけます。

彼は私たちに圧倒的な迫力を以て問いをぶつけてくるのです。

しかし、ゾラは問いを投げかけることすらしません。ただ、悲惨な現実を見せるだけです。

作家によって物語るスタイルが違うことが実感できて非常に面白い発見でした。

『ルーゴン家の誕生』は物語としても非常に面白いです。前にもお話ししましたが映画のように読めてしまいます。脳内で映像が浮かんでくるようです。

戦いのシーン、そしてシルヴェールの処刑のシーンは息を飲むほどです。

読んでいて「あぁ~さすがですゾラ先生!」と 何度心の中で うめいたことか。もう言葉のチョイス、文章のリズム、絶妙な位置で入る五感に働きかける表現、ゾラ節全開の作品です。正直、私は『居酒屋』や『ナナ』よりもこの作品の方が好きです。とても面白かったです。

以上、「ゾラ『ルーゴン家の誕生』あらすじ解説~衝撃の面白さ!ナポレオン第二帝政の始まりを活写する名作!全てはここから始まった!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

ルーゴン家の誕生 (ルーゴン・マッカール叢書 第 1巻)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ゾラ『獲物の分け前』あらすじと感想~土地投機に熱狂する1850年代パリ。金と権力を求める人間劇!

「金」、「投機熱」、「贅沢」、「色欲」・・・

これでもかと人間の欲望を描き出すゾラ。

金を求める貪欲な人間の姿や男女の欲望を知れる恐るべき作品です。ぜひぜひおすすめしたいです!

前の記事はこちら

あわせて読みたい

19世紀後半のフランス社会と文化を知るならゾラがおすすめ!エミール・ゾラ「ルーゴン・マッカール叢...

前回の記事「エミール・ゾラが想像をはるかに超えて面白かった件について―『居酒屋』の衝撃」ではエミール・ゾラの「ルーゴン・マッカール叢書」なるものがフランス第二帝政のことを学ぶにはもってこいであり、ドストエフスキーを知るためにも大きな意味があるのではないかということをお話ししました。

この記事ではその「ルーゴン・マッカール叢書」とは一体何なのかということをざっくりとお話ししていきます。

関連記事

あわせて読みたい

尾﨑和郎『ゾラ 人と思想73』あらすじと感想~ゾラの生涯や特徴、ドレフュス事件についても知れるおすす...

文学史上、ゾラほど現代社会の仕組みを冷静に描き出した人物はいないのではないかと私は思っています。

この伝記はそんなゾラの生涯と特徴をわかりやすく解説してくれる素晴らしい一冊です。ゾラファンとしてこの本は強く強く推したいです。ゾラファンにとっても大きな意味のある本ですし、ゾラのことを知らない方にもぜひこの本はおすすめしたいです。こんな人がいたんだときっと驚くと思います。そしてゾラの作品を読みたくなることでしょう。

あわせて読みたい

本当にいい本とは何かー時代を経ても生き残る名作が古典になる~愛すべきチェーホフ・ゾラ

チェーホフもゾラも百年以上も前の作家です。現代人からすれば古くさくて小難しい古典の範疇に入ってしまうかもしれません。

ですが私は言いたい!古典と言ってしまうから敷居が高くなってしまうのです!

古典だからすごいのではないのです。名作だから古典になったのです。

チェーホフもゾラも、今も通ずる最高の作家です!

あわせて読みたい

フランス人作家エミール・ゾラとドストエフスキー ゾラを知ればドストエフスキーも知れる!

フランス第二帝政期は私たちの生活と直結する非常に重要な時代です。

そしてドストエフスキーはそのようなフランスに対して、色々と物申していたのでありました。

となるとやはりこの時代のフランスの社会情勢、思想、文化を知ることはドストエフスキーのことをより深く知るためにも非常に重要であると思いました。

第二帝政期のフランスをさらに深く知るには何を読めばいいだろうか…

そう考えていた時に私が出会ったのがフランスの偉大なる作家エミール・ゾラだったのです。

あわせて読みたい

『居酒屋』の衝撃!フランス人作家エミール・ゾラが面白すぎた件について

ゾラを知ることはそのままフランス社会を学ぶことになり、結果的にドストエフスキーのヨーロッパ観を知ることになると感じた私は、まずゾラの代表作『居酒屋』を読んでみることにしました。

そしてこの小説を読み始めて私はとてつもない衝撃を受けることになります。

あわせて読みたい

「ルーゴン・マッカール叢書」一覧~代表作『居酒屋』『ナナ』を含むゾラ渾身の作品群

これまで20巻にわたり「ルーゴン・マッカール叢書」をご紹介してきましたが、この記事ではそれらを一覧にし、それぞれの作品がどのような物語かをざっくりとまとめていきます。

あわせて読みたい

僧侶が選ぶ!エミール・ゾラおすすめ作品7選!煩悩満載の刺激的な人間ドラマをあなたに

世の中の仕組みを知るにはゾラの作品は最高の教科書です。

この社会はどうやって成り立っているのか。人間はなぜ争うのか。人間はなぜ欲望に抗えないのか。他人の欲望をうまく利用する人間はどんな手を使うのかなどなど、挙げようと思えばきりがないほど、ゾラはたくさんのことを教えてくれます。

そして何より、とにかく面白い!私はこれまでたくさんの作家の作品を読んできましたが、ゾラはその中でも特におすすめしたい作家です!

あわせて読みたい

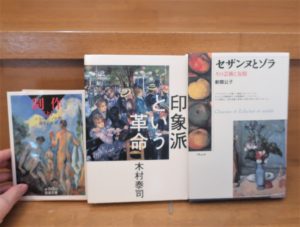

木村泰司『印象派という革命』あらすじと感想~ゾラとフランス印象派―セザンヌ、マネ、モネとの関係

前回までの記事では「日本ではなぜゾラはマイナーで、ドストエフスキーは人気なのか」を様々な面から考えてみましたが、今回はちょっと視点を変えてゾラとフランス印象派絵画についてお話ししていきます。

私はゾラに興味を持ったことで印象派絵画に興味を持つことになりました。

それとは逆に、印象派絵画に興味を持っている方がゾラの小説につながっていくということもあるかもしれません。ぜひともおすすめしたい記事です

あわせて読みたい

エミール・ゾラの小説スタイル・自然主義文学とは~ゾラの何がすごいのかを考える

ある作家がどのようなグループに属しているのか、どのような傾向を持っているのかということを知るには〇〇主義、~~派という言葉がよく用いられます。

ですが、いかんせんこの言葉自体が難しくて余計ややこしくなるということがあったりはしませんでしょうか。

そんな中、ゾラは自分自身の言葉で自らの小説スタイルである「自然主義文学」を解説しています。それが非常にわかりやすかったのでこの記事ではゾラの言葉を参考にゾラの小説スタイルの特徴を考えていきます。

あわせて読みたい

日本ではなぜゾラはマイナーで、ドストエフスキーは人気なのか―ゾラへの誤解

前回の記事ではフランスでの発行部数からゾラの人気ぶりを見ていきました。

その圧倒的な売れ行きからわかるように、ゾラはフランスを代表する作家です。

ですが日本で親しまれている大作家が数多くいる中で、ゾラは日本では異様なほど影が薄い存在となっています。

なぜゾラはこんなにも知名度が低い作家となってしまったのでしょうか。

今回の記事では日本でゾラがマイナーとなってしまった理由と、それと比較するためにドストエフスキーがなぜ日本で絶大な人気を誇るのかを考えていきたいと思います。

あわせて読みたい

ゾラ『パリの胃袋』あらすじと感想~まるで仏教書!全てを貪り食うパリの飽くなき欲望!食欲は罪か、そ...

私は『ルーゴン・マッカール叢書』でどの作品が1番好きかと言われたらおそらくこの『パリの胃袋』を挙げるでしょう。それほど見事に人間の欲望を描いています。

ゾラ得意の映画的手法や、匂いなどの五感を刺激する描写、欲望をものや動物を描くことで比喩的に表現する手腕など、すばらしい点を列挙していくときりがないほどです。

あわせて読みたい

ゾラ『ごった煮』あらすじと感想~ブルジョワの偽善を暴く痛快作!貴婦人ぶっても一皮むけば…

この作品は『ボヌール・デ・ダム百貨店』の物語が始まる前の前史を描いています。

主人公のオクターヴ・ムーレは美男子で女性にモテるプレイボーイです。そして彼がやってきたアパートでは多くのブルジョワが住んでいてその奥様方と関係を持ち始めます。

そうした女性関係を通してオクターヴは女性を学び、大型商店を営むというかねてからの野望に突き進もうとしていきます。

あわせて読みたい

ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』あらすじと感想~欲望と大量消費社会の秘密~デパートの起源を知るた...

この作品はフランス文学者鹿島茂氏の『 デパートを発明した夫婦』 で参考にされている物語です。

ゾラは現場での取材を重要視した作家で、この小説の執筆に際しても実際にボン・マルシェやルーブルなどのデパートに出掛け長期取材をしていたそうです。

この本を読むことは私たちが生きる現代社会の成り立ちを知る手助けになります。

もはや街の顔であり、私たちが日常的にお世話になっているデパートや大型ショッピングセンターの起源がここにあります。

非常におすすめな作品です。

あわせて読みたい

ゾラ『ジェルミナール』あらすじと感想~炭鉱を舞台にしたストライキと労働者の悲劇 ゾラの描く蟹工船

『ジェルミナール』では虐げられる労働者と、得体の知れない株式支配の実態、そして暴走していく社会主義思想の成れの果てが描かれています。

社会主義思想と聞くとややこしそうな感じはしますが、この作品は哲学書でも専門書でもありません。ゾラは人々の物語を通してその実際の内容を語るので非常にわかりやすく社会主義思想をストーリーに織り込んでいます。

あわせて読みたい

ゾラ『制作』あらすじと感想~天才画家の生みの苦しみと狂気!印象派を知るならこの1冊!

この物語はゾラの自伝的な小説でもあります。主人公の画家クロードと親友の小説家サンドーズの関係はまさしく印象派画家セザンヌとゾラの関係を彷彿させます。

芸術家の生みの苦しみを知れる名著です!

あわせて読みたい

ゾラ『獣人』あらすじと感想~『罪と罰』にインスパイアされたゾラの鉄道サスペンス!殺人は理性か本能か!

理性で殺したラスコーリニコフ、本能で殺したジャック。

この二人の主人公の対比はドストエフスキーとゾラの人間観の違いを最も明確に示しているのではないでしょうか。

『罪と罰』にはまった人ならぜひともこちらの作品も読んで頂けたらなと思います。

バルザックの『ゴリオ爺さん』(以下の記事参照)と共におすすめしたい一冊です。

コメント