(84)あの玄奘三蔵法師が学んだナーランダー大学へ~インドで私が最も感動した仏跡!

ナーランダー大学・・・

皆さんはこの仏跡の名前を聞いたことがあるでしょうか。

ブッダ誕生の地ルンビニーや、悟りの地ブッダガヤ、初転法輪のサールナート(鹿野園)などと比べると明らかにマイナーな遺跡です。

しかしこの遺跡こそ私がインドで最も感動した仏跡のひとつとなったのでした。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅ナーランダー大学・・・

皆さんはこの仏跡の名前を聞いたことがあるでしょうか。

ブッダ誕生の地ルンビニーや、悟りの地ブッダガヤ、初転法輪のサールナート(鹿野園)などと比べると明らかにマイナーな遺跡です。

しかしこの遺跡こそ私がインドで最も感動した仏跡のひとつとなったのでした。

夢の国ディズニーランド研究

夢の国ディズニーランド研究日本は世界でも類がないほどディズニーが浸透している国のひとつだと思います。かく言う私も大好きです。

ですが、その人気は単に娯楽的な側面だけでは片づけられません。その歴史や奥深さを知ればもっとディズニーを楽しめることは間違いありません。

今回の記事ではそんなディズニーの歴史や思想も知れるおすすめ本を紹介します。

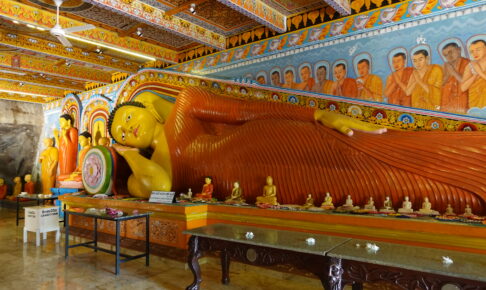

仏教聖地スリランカ紀行

仏教聖地スリランカ紀行帰国便で私はある本を読むことになりました。それが樋田毅著『彼は早稲田で死んだ』でした。

私はこの本で息が止まるほどのショックを受けることになります。

この本に何が書かれていたのか、そして私はその何に衝撃を受けたのかをお話ししていきます。私の中で何かが決定的に変わってしまった瞬間でした。

仏教聖地スリランカ紀行

仏教聖地スリランカ紀行コロンボはスリランカ最大の都市で、人口も都市圏も合わせるとでは200万人を超えます。また、スリランカのビジネスの中心でもあるこの街は発展も著しく、高層ビルが次々に建てられています。日本の首都圏とほとんど変わらないような発展ぶりと綺麗さには私も着いて早々驚きました。

仏教聖地スリランカ紀行

仏教聖地スリランカ紀行私はここ数年、ドストエフスキーを学ぶ過程で主にヨーロッパの歴史を学んできました。そして今インドやスリランカを学んでいます。

しかし「自分は本当にヨーロッパやインド、スリランカのことを知っているのだろうか。私は一体何を知ったと思い込んでいるのだろうか」とペラデニヤ大学にやってきてそのことを改めて意識させられました。

仏教聖地スリランカ紀行

仏教聖地スリランカ紀行スリランカといえば紅茶というイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか。かく言う私もその一人でした。

根っからのコーヒー党であった私ですが紅茶のことを知れば知るほど興味が湧き、今ではよく飲むようにもなりました。そんな私のスリランカ紅茶農園体験をこの記事ではお話ししていきます。

仏教聖地スリランカ紀行

仏教聖地スリランカ紀行前回の記事で見たように、伝統的なスリランカ仏教は私たちのイメージする厳格な上座部仏教とは違います。どちらかというと、その姿は私達日本仏教とも近いとすら言えます。

ではなぜそのような「イメージのずれ」が生じているのでしょうか。

その鍵を握るのが今回紹介するダルマパーラの「プロテスタント仏教」にあります。

仏教聖地スリランカ紀行

仏教聖地スリランカ紀行今回の記事では内戦への大まかな流れとシンハラ仏教ナショナリズムと聖地復興についてお話ししていきます。ここ数回の記事は皆さんにとって驚くことが多かったのではないでしょうか。私自身、スリランカを学んで驚愕し通しでした。スリランカという国が実に興味深いことにきっと皆さんも気付かれたのではないでしょうか。

仏教聖地スリランカ紀行

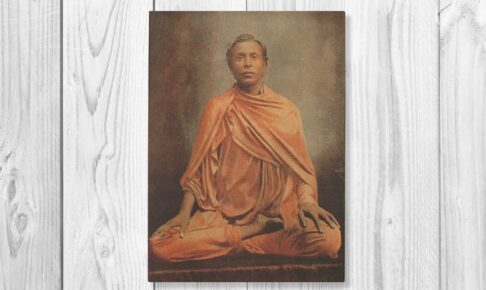

仏教聖地スリランカ紀行今回の記事でスリランカの超重要人物ダルマパーラについてお話ししていきます。 このダルマパーラこそ、スリランカ内戦に繋がる「シンハラ仏教ナショナリズム」を提唱した人物です。

スリランカにおいては仏教がナショナリズムと一体化し、民族紛争の火種となってしまいます。そのシンハラ仏教ナショナリズムについても見ていきます。

仏教聖地スリランカ紀行

仏教聖地スリランカ紀行スリランカ内戦に決定的な影響を与えたダルマパーラ。

その彼も無から突然現れたわけではありません。当時のスリランカの時代背景があったからこそ生まれてきた存在です。

今回の記事ではダルマパーラやスリランカ仏教の歴史を知る上でも重要なスリランカの植民地時代についてざっくりとお話ししていきます。