(25)カジノの街ヴィースバーデンでドストエフスキーのギャンブル中毒が消滅!!旅の終盤、彼の身に起こった奇跡とは!

【ドイツ旅行記】(25)カジノの街ヴィースバーデンでドストエフスキーのギャンブル中毒が消滅!!旅の終盤、彼の身に起こった奇跡とは

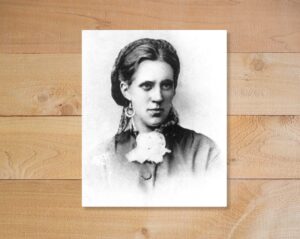

1869年秋、アンナ夫人の出産準備のためにドレスデンへとやってきた二人。ドレスデンはこれで二度目である。慣れた場所で穏やかに暮らしていた二人であったが、年も明けて四年目を迎えた外国放浪にさすがに限界を感じていた。極度のホームシックにかかってしまったのである。前回の記事「(24)プラハに滞在したかったドストエフスキー夫妻~あのスメタナともニアミス!泣く泣くドレスデンへ。二人の旅も終盤へ」ではそこまでの二人をお話しした。

今回はまず、そこからさらに時を経た二人の状況を見ていくことにしよう。

ホームシックに苦しむドストエフスキー夫妻

時は流れて、一八七一年四月で外国生活もいよいよ満四年となった。ロシアにもどる希望も、時には現われ時には消えた。とうとう、わたしたちは、帰国した結果がどんなつらいものになろうとも、近いうちにきっとぺテルブルグに帰ろうとかたく決心した。しかし希望はひどく心細いものだった。

七月か八月初めには新しい家族がふえる見こみだったし、もし子どもが生まれる一カ月まえまでにロシアに帰りつくことができなければ、新しく生まれる子を晩秋につれて旅行することはとうてい考えられぬので、春まで、あと一年はここですごさなければならなくなる。ひょっとするとまだあと丸一年はロシアが見られないかもしれないと思うと、ふたりとも絶望的になって、これ以上異郷で暮すのはとても耐えられぬ思いだった。

夫は、もしこうして外国にいつづけなければならぬとしたら自分は「滅びてしまう」、もうこれ以上小説を書くことはできない、材料が何もない、ドレスデンのロシア人の知合いたちは、自分の見るところ、もはやロシア人ではない、ロシアを愛することができず、すすんで祖国を永久に捨てた亡命者にすぎない、と言い暮らした。

そしてそれはほんとうだった。彼らはみな、農奴制が廃止されたことにも、それによって生活条件が一変したことにも我慢がならず、西ヨーロッパの文明を楽しむために祖国を捨てた貴族連中だった。大部分が、新しい秩序と財産の減ったことに怨みをもって、他国で暮すほうが楽だと考えているような連中だった。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P214-215

極度のホームシック。さらには作家ドストエフスキーにとってもはや「材料」がないというのは極めて深刻な状況だった。書こうにも書く材料がない。資料となる本もない。人もない。これで何を書けというのか。ドストエフスキーは苦悩した。

このドストエフスキーの気持ちは私にもなんとなくわかる。というのも私自身がこの旅において猛烈なホームシックにかかり、さらには資料を早く読みたくて読みたくて仕方なくなったからだ。

私は11月初旬に旅を始め、帰国日は1月の18日の予定だった。だが、結局帰国したのは12月31日である。そう、私は旅を切り上げて帰って来てしまったのだ。

私は12月初頭のフィレンツェの段階ですでにホームシックが強まり、ドストエフスキー資料を読みたくて読みたくて仕方なくなっていた。現地での印象はあまりに強く、一刻も早く旅行記を書きたい、早く資料を読み込みたいという気持ちが高まっていった。ドイツ、スイス、イタリアとドストエフスキーの足跡を辿った私の内部には爆発しそうな何かがあった。だが、帰らねばそれもできない。そのことに悶々とするしかなかったのである。

そこで私はついに帰国を早めることにした。もう限界だったのである。たしかに1月からの日程も捨てがたい。今を逃せばもう一生行くこともできないだろう。だが1月に入ってからの日程は直接的にはドストエフスキーとは関連の無い場所だった。であるならば・・・!と私は帰国を決めた。一刻も早くこの旅行記に取り掛かりたかったのだ。消極的な帰国ではない。言うならば攻めの帰国である。極めてアグレッシブな帰国である。

たった1か月少々で私はこんなだったのだ。4年も海外にいたドストエフスキーならどうなってしまうのか。『罪と罰』を生み出した世界的文豪ならどうなってしまうのか。しかも現代人たる私たちにはパソコンやスマホという伝家の宝刀がある。これさえあれば簡単に遠方とやりとりができ、Kindleを使えば本も読める。だが、ドストエフスキーの時代にはもちろんそんなものはない。ドストエフスキーは瞬間的に「知りたい!」と思ったものを勉強する手段がない。これは好奇心の強い人間にとって計り知れない苦痛である。文明の利器を持った私ですら帰国して本を読みたいという熱に浮かされたのだ。資料と完全に遮断されたドストエフスキーは私の数百倍の苦痛だったことだろう。まさに焼き尽くされんばかりだったと思う。彼が『もしこうして外国にいつづけなければならぬとしたら自分は「滅びてしまう」、もうこれ以上小説を書くことはできない、材料が何もない』と嘆いたのもよくわかる。

作家としての力がこのままでは枯渇してしまうとドストエフスキーは思い悩んだ。心配したアンナ夫人はここである劇薬を処方する。・・・そう。ルーレットだ。

アンナ夫人はかつてジュネーブで『白痴』執筆に苦戦していたドストエフスキーを刺激するためにカジノへ送り出した。そしてこの荒業は大成功でお金はすってしまうも、作品は一気に書き上げられたのだった。(※「(16)ジュネーブでのドストエフスキーの日々~『白痴』執筆開始と名マネージャーアンナ夫人の誕生」の記事参照)

そしてこのドレスデンでの劇薬がドストエフスキーに思わぬ奇跡を引き起こすとはアンナ夫人もこの時は夢にも思っていなかったのである。

ドストエフスキーはアンナ夫人に後押しされてカジノの街ヴィースバーデンへ向かったのであった。

カジノの街ヴィースバーデン

ドレスデンからヴィースバーデンへは現代でも鉄道で6時間以上かかる距離だ。当時はその数倍もかかったことだろう。今回はドストエフスキーの身に起こった事件をお話しする前にこの街について見ていくことにしよう。

ヴィースバーデン駅を出て正面は大きな公園のようになっていて、この先へまっすぐ25分ほど歩くとドストエフスキーも訪れたカジノ(クアハウス)がある。

公園沿いは散歩している人もたくさんいて、歩くにも心地よかった。

こちらがドストエフスキーが訪れたカジノ。まるで神殿のような豪華な作り。内部は撮影ができないので写真はここまで。

カジノの目の前も開けた公園になっていて噴水越しに見るカジノはまるで王宮のようでもあった。

すぐ近くの公園には大きな池があり、鳥たちと一緒に遊んでいる子供たちがいた。ここは現地の人にとって憩いの場なのだろう。

ドストエフスキーはこういうところでも相変わらずの狂乱の体だったのだろう。狂気の面持ちで幽霊のようにとぼとぼ歩いていたのではないだろうか。やはりぶっ飛んでいる。ここはそういう所ではない。穏やかにほのぼのと過ごす場所だ。こういう点でもドストエフスキーにはどこか日常を吹き飛ばすスケールの大きさを感じてしまう。帰り道を歩きながら思わず笑ってしまった。「やはりドストエフスキーは普通じゃない(笑)」

では、ヴィースバーデンの様子をご紹介したところで、いよいよドストエフスキーの身に起きた大事件についてお話ししていくことにしよう。

ドストエフスキーのギャンブル中毒が消滅!!旅の終盤、ヴィースバーデンで彼に起こった奇跡

フョードル・ミハイロヴィチはたびたび、自分の才能が「破滅する」のは疑いないと話し、自分にとってこれほど大事な家族がますますふえていくのをどうやって養っていけばいいかと嘆いたが、それを聞くとわたしも時々絶望的にならずにはいられなかった。

夫の不安な気もちを慰め、仕事に専念することをさまたげる暗い考えを追い払うために、いままでいつも彼の気晴らしとなり元気づけることになった手段に訴えようとした。

いくらかまとまった金(三百ターレルほど)が手もとにあったのをさいわい、あるときルーレットの話を持ち出して、どうしてもう一度運だめしをしないの、きっと勝つにきまってるわ、今度こそ運がむいてくるとなぜ思わないの、と言った。

もちろんわたしは、一度だって夫が勝ってくるなどとは思わなかったし、きっとすってしまうにちがいない百ターレルはいかにも惜しかった。

だが、これまでの彼のルーレット遊びの経験から、夫はきっと、新しく激しい経験をして、冒険と賭博への情熱を満足させると、きっと平静になってもどってくる、そしてひともうけしようという望みのむなしさに気づいて、また新たな力で小説に取り組んで、二、三週間で負けたものを取りもどすだろうと知っていた。

わたしのすすめる話は、夫が断わるにはあまりに魅力的すぎた。彼は百二十ターレルつかんで、負けたら帰りの旅費を送ることにして、ヴィースバーデンに出かけて行った。

そして一週間いたが、予想どおり、賭博はみじめな結果におわった。夫は旅費とも百八十ターレル使いはたしたが、その額はそのときのわたしたちにはとても痛かった。けれども、家庭から、妻子から金をもぎとったという自責の念でその一週間に味わったひどい苦しみは、それ以後もうけっしてルーレット遊びはしないと決心したほど大きな影響を彼に与えた。

夫が一八七一年四月二十八日に書いてよこした手紙がある。

「大きな事件がわたしの身におこった。ほとんど十年来(というより、兄が亡くなって、突然借金で首がまわらなくなって以来)、わたしを苦しめてきたいまわしい幻想が消えてしまった。わたしはたえずひと山あてることばかりを夢みてきた。真剣に、熱烈に夢みてきた。だが、いまやすべては終った!今度こそほんとうに最後だった。信じてくれるだろうか、アーニャ。もう今では両手はいましめを解かれてしまった。わたしは賭博につながれていたのだ。もう仕事のことだけを考えて、これまでのように幾晩も幾晩も勝負事を夢みるようなことは決してない」

もちろんわたしは、夫のルーレット遊びの熱がさめるというような大きな幸福を、すぐに信ずるわけにはいかなかった。どれほど彼は、もう決して遊ばないと約束したことだろう。それでもその言葉が守れたためしはなかった。

ところが、この幸福が現実のものとなったのだ。今度こそ彼がルーレットで遊んだほんとうに最後だった。

その後夫は、(一八七四、七五、七六、七九年と)何度も外国に出かけたが、もう決して賭博の町に足を踏みいれようとはしなかった。あれからまもなくドイツではルーレット賭博が禁止されたのはたしかだが、スパーやサクソンやモンテ・カルロではまだおこなわれていた。行こうにも遠すぎたのかもしれないが、それよりも、もう遊びに魅力を感じなかったのだ。ルーレットで勝とうという夫のこの「幻想」は、魔力か病気のようなものだったが、不意に、そして永久に治ってしまった。

フョードル・ミハイロヴィチはすっかり元気をとりもどし平静になってヴィースバーデンから帰ってくると、帰国の旅や、新しい落ちつき先きでの面倒や、ひきつづいての出産などで、執筆の余裕が十分あたえられないことを見越して、すぐに「悪霊」のつづきに取りかかった。

夫のすべての思いは、前途にひらけつつある新しい生活に向けられ、この四年間に大きく変ったかもしれないと彼の考えている旧友や親戚たちとの再会をあれこれ想像しはじめた。そして自分自身でも、自分のものの見方や意見がいくらか変ってきたことをみとめるのだった。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P215-217

皆さんもこの箇所を読んで驚いたことだろう。ドストエフスキーのギャンブル熱が「今度こそ」消えたのだ。そんなことありえるのかと思うかもしれない。だが、それは確かに起こったのだ!

アンナ夫人の『回想』だけでなく、モチューリスキーの『評伝ドストエフスキー』でもこのことについて次のように書かれている。アンナ夫人の言葉よりもより具体的にその顛末を知ることができるのでこちらも見ていこう。

アンナ・グリゴーリエヴナは、三度目のお産で苦しんでいた。痩せほそって、神経質になり、夜眠れなかった。彼女は夫の状態に不安を感じて、過激な手段に訴えた。―ヴィースバーデンへ行ってルーレット賭博で運試ししてはどうかとすすめたのだ。

ドストエフスキーはすっからかんに負けて、夜なかに絶望してロシア人神父を探しに走った。そして見知らぬ暗い通りで正教の教会らしい聖堂を見つけた。はいろうとすると、それはユダヤ教の教会だった。真夜中に彼は妻に書いている。

「今度こそこの幻想も永久に終わりを告げた……。そればかりか、精神的にすっかり生まれ変わったような具合なのだ(これはおまえにも、神にもはっきり言う)……。わたしのことを気が狂ったなどと考えないでおくれ、アーニャ、わたしの守護天使よ。大きな事件がわたしの身に起こったのだ。ほとんど十年来わたしを苦しめてきたいまわしい幻想が消えてしまった。アーニャ、信じておくれ、われわれの復活が訪れたのだ、信じておくれ、わたしはこれからさき目標にむかって邁進し、きっとおまえを幸福にするからね」(一八七一年四月二八日づけ)

じっさい彼は何か神秘的な経験をしたのである。この日以来ドストエフスキーは、もはや終生賭博に手を染めることはなかった。「幻想」は一挙に、そして永久に消え去ったのだ。

筑摩書房、コンスタンチン・モチューリスキー、松下裕・松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P420-421

「じっさい彼は何か神秘的な経験をしたのである。この日以来ドストエフスキーは、もはや終生賭博に手を染めることはなかった。「幻想」は一挙に、そして永久に消え去ったのだ」

う~む、やはりドストエフスキーの身に何かが起きたのだ。だが、何が起きたのだろう?いや、仮に何かが起きたとしてなぜそこから「賭博をしたい」という思いまで消え去ってしまったのだろう。

こうなればドストエフスキー本人の言葉に尋ねてみるしかない。彼のアンナ夫人宛ての手紙を見ていこう。全文は長すぎるので一部省略して引用する。

妻アンナへ

ヴィスバーデン、一八七一年〈四月〉二十八日、金曜日

アーニャ、どうかリューバ(※ブログ筆者注、彼の第二子)のために、わたしたちの未来ぜんたいのために、この手紙を興奮しないで終わりまで読んでおくれ。終わりまで読んだ時、この不幸も実際のところ何も絶望するほどのことではなく、それどころか、むしろ何かプラスになるようなものがある、失ったものよりはるかに多く値するものが得れる、ということを悟ってくれるだろう!そういうわけで、わたしの天使、心を落ちつけて、よく聞いておくれ、しまいまで読んでおくれ。お願いだから、自分の体をこわすようなことをしないで。(中略)

わたしは停車場へ行って、賭博台のそばに立つと、心のなかで賭をはじめたのだ。当たるだろうかどうだろう?とね。ところで、アーニャ、どうだと思う?十ぺんばかりもぶっつづけに当てたのだ。ゼロまで当てたのだ。わたしはそれにショックを受けて、勝負をはじめた。そして、五分問に十八ターレル儲けた。アーニャ、そのときわたしはもう夢中になってしまって、心の中でこんなことを考えたのだ、―終列車でここを出発して、フランクフルトで夜が明けるのを待つにしても、とにかくせめて幾らかの金を家へ持って帰ろう!とね。お前からあの三十ターレルを剥ぎ取ったために、わたしは恥ずかしくてたまらなかったのだ!わたしの天使、お前はほんとうにするかどうか知らないが、わたしは今までお前に返さないでいる耳環を買って返そうと、この一年間ずっと空想しつづけていたのだ。この四年間に、お前は自分の持物をすっかり質に入れてしまって、懐郷病にも悩まされながら、わたしといっしょに放浪しているのだからね!アーニヤ、アーニャ、わたしが卑劣漢ではなくて、ただ手のつけられぬ賭博者だということ、それもどうか思い起こしてくれ。

(しかし、アーニャ、もう一つこういうことも頭に入れておくれ。今度こそこの妄想も永久に終わりをつげた。わたしは以前にもお前にあてて、永久に終わりをつげたと書いたが、今これを書きながら感じているような気持ちは、これまでかつて覚えたことがない。おお、今度こそわたしはあの悪夢に別れをつげた。もし今この瞬間、お前のことを案じる不安さえなかったら、わたしは神を祝福したいくらいだ。とんだ災難ではあったが、とにかく万事がおさまったわけだからね。アーニャ、もしお前がわたしに腹を立てているのだったら、わたしが今度さんざん苦しみ抜いたこと、またこれから三、四日間は苦しみぬくということを、考えておくれ!もしこれから先、わたしがお前に対して忘恩の徒となり、不正な態度を来るように感じたら、早速この手紙をわたしに見せてほしい!)

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集17』P408-410

この手紙を読んで私は『カラマーゾフの兄弟』の長男ドミトリーを連想せずにはいられなかった。「俺を卑劣漢だとは思わないでくれ!返そうという気持ちはずっとあったんだ!」という言葉はまさしくドミトリーだ。そして作中のドミトリーと一緒で、どん底から急に改心し「自分は生まれ変わったのだ!」と感動の雄たけびを上げる。

あのドミトリーは自身の経験から来ていたのか・・・

では引き続き手紙を見ていこう。

九時半ごろまでに、わたしはすっかり負けてしまって、腑抜けのように外へ出た。あんまり苦しかったので、わたしはいきなり司祭のところをさして駆けだした。(どうか、心配しないでおくれ、わたしは行かなかった、行かなかったのだ、またこれからも行きはしない!)わたしは司祭のところをさして、暗い見知らぬ通りを走って行く道々、こんなことを考えた、―なにしろあの人は神の牧師なのだから、あの人に対しては個人として話すのでなく、懺悔の時のようにうち明けなければならぬ。しかし、わたしは街の方向を迷ったので、教会までたどりついた時(わたしはそれをロシヤのと間違えたのだ)、あの小店の者が、これはロシヤ教会ではなくて、ユダヤの教会だと教えてくれた。わたしは冷たい水を頭から浴せられたような気がした。それから、宿へ走って帰ったが、今は夜中だ。テーブルに向かって、お前にこの手紙を書いている。(司祭のとこへは行かない、誓っていうが行かない、行かない!)

アーニャ、わたしはお前の足もとにはいつくばって、その足に接吻する。お前はわたしを軽蔑する権利を十分もっている。したがって、「あの男はまた博奕をする」という権利を持っているわけだ。それはわたしも承知している。もうしないといいたいのだが、それをわたしはなんで誓ったらいいのだろう、わたしはもうお前をだましたのだからね。しかし、わたしの天使、どうか察しておくれ、もしわたしがもう一ど勝負をして負けたら、お前が死んでしまうということは、わたしだって心得くいる!わたしだってまるっきり気ちがいじゃない。そんなことをしたら、わたし自身が破滅だということは、ちゃんと承知している。もうしない、もうしない、もうしない、すぐ帰る!信じておくれ。これを最後に信じておくれ、決して後悔するようなことはないから。お前のために、リューボチカのために、自分の健康など容赦しないで働く。見ていておくれ、見ていておくれ、一生涯働く。そして目的を貫徹する!お前たちの生活を保証する。

もし日曜に送るのが間に合わなかったら、月曜には早めに送っておくれ。そうすれば、水曜のひるごろにはお前たちのところへ着ける。もし日曜に送金することができなくても、心配しないでおくれ。わたしのことをあまり考えないでおくれ。わたしにはまだそれでも足りないのだ。わたしはそうしてもらう値打ちがない!

しかし、わたしはどうもなりはしない!わたしは粗野といっていいほど辛抱づよいのだから。そればかりでなく、わたしは精神的にすっかり更生したようなあんばいなのだ(これはお前と神様にむかって明言する)。もしこの三日間お前のことを思う苦しみがなかったら、―お前がどうなるだろう?という絶え間のないもの思いがなかったら、わたしはむしろ幸福なくらいだ。アーニャ、わたしの守護の天使、わたしのことを気ちがいだなどと思わないでおくれ!わたしの身には偉大なことが成就されたのだ、ほとんど十年もわたしを苦しめていたいまわしい空想は消えてしまった。十年間(というより、兄が死んで、とつぜん借金に押しつぶされそうになってから)、わたしはたえず博奕で儲けることを空想していたのだ。真剣に、熱病やみのように空想していた。が、今度こそもう何もかもおしまいだ!あれはまったく最後だった!アーニャ、お前はほんとうにするかどうか知らないが、今度こそわたしの両の手を解かれた思いだ。わたしは博奕で両手を縛られていたが、これからは仕事のことを考えて、これまでのように、夜っぴて博奕のことなど空想しはしない。要するに、仕事のほうがいい、ずっと捗がいく、そして神様が祝福してくださる!アーニャ、わたしのために自分のこころを守って、わたしを憎まないでおくれ、わたしに愛想をつかさないで。今度こそわたしは更生したのだから、いっしよに進んで行こう。わたしはお前が幸福になるようにする!

河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集17』P410-411

このドストエフスキー自身の最後の言葉、

「わたしの身には偉大なことが成就されたのだ、ほとんど十年もわたしを苦しめていたいまわしい空想は消えてしまった。十年間(というより、兄が死んで、とつぜん借金に押しつぶされそうになってから)、わたしはたえず博奕で儲けることを空想していたのだ。真剣に、熱病やみのように空想していた。が、今度こそもう何もかもおしまいだ!あれはまったく最後だった!アーニャ、お前はほんとうにするかどうか知らないが、今度こそわたしの両の手を解かれた思いだ。わたしは博奕で両手を縛られていたが、これからは仕事のことを考えて、これまでのように、夜っぴて博奕のことなど空想しはしない。要するに、仕事のほうがいい、ずっと捗がいく、そして神様が祝福してくださる!アーニャ、わたしのために自分のこころを守って、わたしを憎まないでおくれ、わたしに愛想をつかさないで。今度こそわたしは更生したのだから、いっしよに進んで行こう。わたしはお前が幸福になるようにする!」

どうやらこれが鍵になりそうだ。

ここでドストエフスキーが言うように、彼の借金生活は兄の死から始まった。兄と共同経営していた雑誌が倒産し莫大な借金を背負ったのだ。これはただでさえそう簡単に返せる額ではなかったのに彼の親類は金の普請をし続けた。借金を返すどころか利息すら払えない状況にも関わらず、彼らはドストエフスキーから金を持って行ってしまう。ドストエフスキーもこれを断ることができない。(このことは「(5)結婚初期のドストエフスキーの危機的な経済状況~なぜ彼はいつまでも貧乏なままだったのか」でお話しした)

『罪と罰』という傑作を書き上げても借金はほとんど返せなかったのだ。執筆をしたところで稼げる金はたかが知れている。であるならば・・・

こうしてドストエフスキーは一発逆転を狙い、人生を賭けてギャンブルに身を投じることになった。「自分は死んだ人間だ。終わった人間だ。だが、この一投で勝てば、金を手にし、俺は人間に帰れるのだ!」そのぎりぎりの勝負、究極のスリルにもドストフスキーは呑み込まれてしまった。金を稼がねばという苦悩からのせめてもの逃避だったのかもしれない。

結果アンナ夫人を泣かせ通したドストエフスキーはやはり罪深い。アンナ夫人にいくら許しを乞うても普通は許せるようなものではない。間違いなく彼は卑劣漢だ。

だが、これまで見てきたように、二人はそれでもここまでやって来た。そして信頼を深めてきた。

アンナ夫人はもはや旅の出発当時の少女ではない。4年をドストエフスキーと過ごした彼女は圧倒的な精神的成長を見せ、今やドストフスキーは彼女無しではいられないほどになった。文字通り身も心も委ね切っている。

そして『白痴』や『永遠の夫』、『悪霊』も二人三脚で執筆した。ドストエフスキーが口述したものをアンナ夫人が速記し、清書した。この仕事ぶりももはや彼らにとって完全に定着したものとなった。

今や、ドストエフスキーにとって「執筆という仕事」で金を稼ぐことは空想的なことではなくなった。アンナ夫人との共同作業があれば着実に作品を積み重ねていくことができるという展望が開けてきた。

絶望的な一発逆転に賭けなくとも、借金は返せるのである。

「要するに、仕事のほうがいい、ずっと捗がいく、そして神様が祝福してくださる!」

ドストエフスキーのこの言葉に尽きる!

ドストエフスキーはこの旅を終える頃には内心そう思っていたに違いない。そしてそれが確信へと変わったのがヴィースバーデンでの出来事だったのではないか。夜中の教会の事件はあくまできっかけ、最後のひと押しにすぎない。ドストエフスキー自身がすでに今後の仕事の見通しがついていたからこそだったのではないだろうか。

実際この旅の最中に『作家の日記』という個人雑誌の構想もアンナ夫人と話し合っていた。自身の作品の出版も帰国後アンナ夫人は担うことになる。つまり、収益化の道が明らかに整いつつあったのである。アンナ夫人の驚異的な実務能力がいよいよ開花し始めるのだ。ドストエフスキーも、頼れる妻の存在に自信を回復していたのかもしれない。

時間はかかるが地道に作家活動をすれば借金は返せる!その確信をこの旅の終わりにドストエフスキーは感じていたのだろう。そして母国に帰ればきっと書きたいことは山ほど出てくるに違いない。そうした作家としての嗅覚、気迫が帰国を前にして高まっていたのではないか。

そうした様々な要因が重なり合っていた中でのヴィースバーデンの奇跡だったのではないかと私は思う。

そしてアンナ夫人も驚いていたように、ドストエフスキーはこの後も本当にギャンブルには手を出さなかったのである。あれだけ熱中していたギャンブルをきっぱり止めれるというのは驚異的な話だ。

ドストエフスキーはこの旅の最後の最後にしてついに復活したのである。長い長い賭博の悪夢から目覚めたのだ。

アンナ夫人という最高のパートナーを得て彼は生まれ変わった。ここから先のドストエフスキーの業績は圧倒的だ。『悪霊』、『未成年』、『作家の日記』、『カラマーゾフの兄弟』とドストエフスキーの最高傑作となる素晴らしい作品がここから生まれてくる。

ギャンブル熱から解放されたこの出来事はドストエフスキーの旅の中でも屈指の重大事件だ。作家としての誇りを取り戻した出来事と言ってもいいかもしれない。自分の筆で、自分の仕事で家族を守る!もうギャンブルの一攫千金には頼らない!と宣言したドストエフスキー。今度こそ嘘ではない。それは歴史が証人だ。本当に彼は生まれ変わったのである。そしてその再生をもたらしたのはやはりアンナ夫人あってのことだろう。やはりアンナ夫人はドストエフスキーの守護天使だったのだ。運命の相手だったのだ。そのことを思うとこの二人を祝福せずにはいられない。

いよいよ二人の旅も終わりを迎える。次の記事ではそんな彼らの帰国の模様と、アンナ夫人によるこの旅の総括を見ていきたい。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント