目次

【パリ旅行記】(5)ナポレオンの墓があるアンヴァリッドへ~知れば知るほど存在感が増すナポレオンというカリスマについて

パンテオンでルソーやヴォルテール、ゾラ、ユゴーのお墓参りをした後に私が向かったのはアンヴァリッド。

ここにはあのナポレオンが葬られている。

パンテオンもそうだったのだが、この建物も元々はキリスト教の教会だった。ルイ9世の遺体を安置するために作られたのがそもそものきっかけで、1706年に完成した。

その建造物がフランス革命後、1840年にナポレオンの墓所として転用されることになったのである。

それにしても、この堂々たる立ち姿にはため息が出るほどだ。これほどの建築物がある意味ナポレオンの墓石なわけである。そう考えるとナポレオンという人物がいかに巨大な人物だったかを思い知らされる。

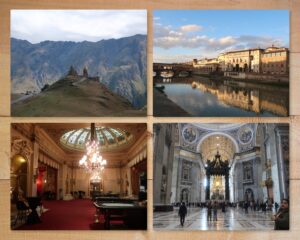

さすがはフランス王のために建てられた教会。中の空間も厳かで豪華に作られている。正面の祭壇はバチカン、サン・ピエトロ大聖堂のバルダッキーノにそっくりだ。バチカンのバルダッキーノが作られたのは1620年代。時代的にはこれを参考にしていたことは大いにありえることだろう。

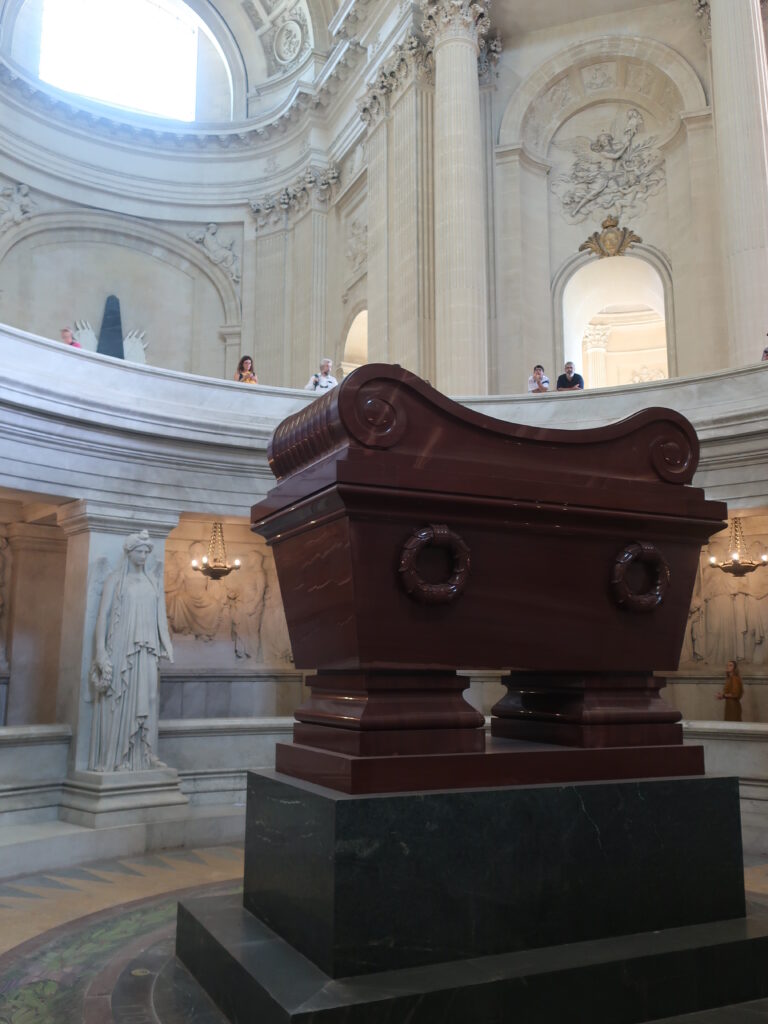

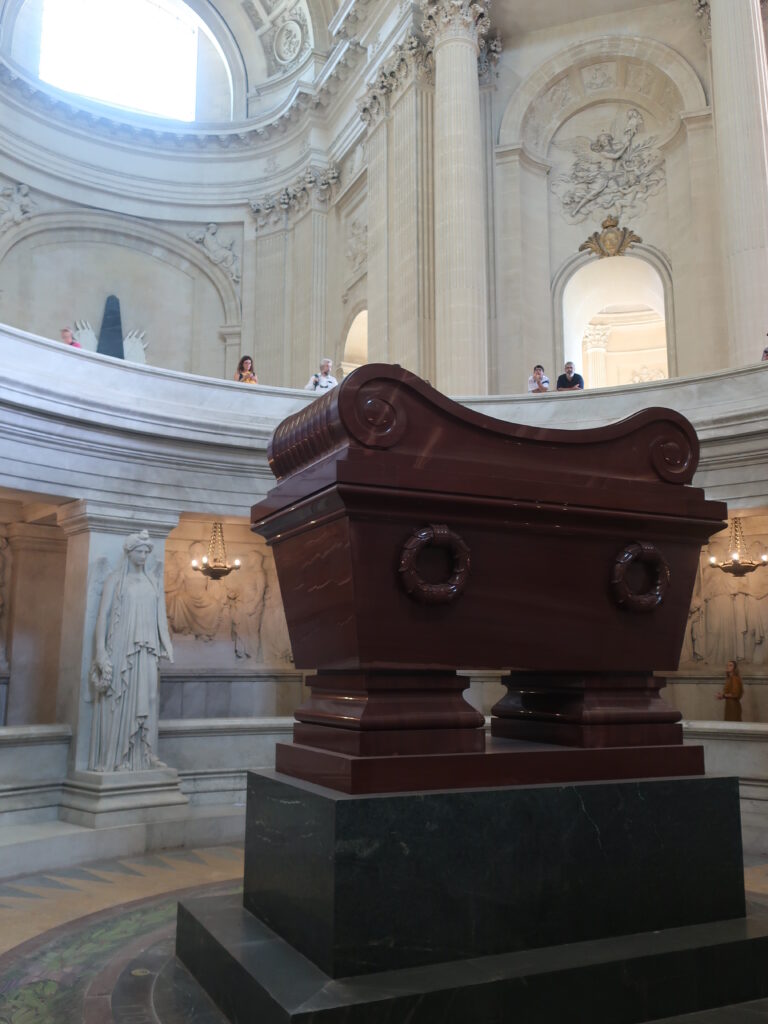

そして上の写真で何人かが下を見ているのに気づかれたと思う。ここは地下から吹き抜けになっていて、ナポレオンの墓を上から見ることができる。

柱に立つ女神たちの像に囲まれ、ナポレオンはこのドームの中心で眠っている。その棺はなめらかな色大理石で形どられ、静かな威圧感を感じさせる。

私も地下に降りて行こう。

やはり正面からナポレオンにお参りしたい。

これがあのナポレオンの棺か・・・。恐ろしいほどにシンプル。だが、そこにこそ彼の魅力や個性が感じられるようにも思える。ごたごたした空理空論に時を過ごさず、明晰な頭脳でずばずば決断し、自ら先陣に立って武勲を上げたカリスマ。そのナポレオンらしさがこの無骨な棺からも感じられはしないだろうか。この棺を考案した人物のセンスのよさに驚く。

ダヴィッド『サン=ベルナール峠を越えるボナパルト』Wikipediaより

ダヴィッド『サン=ベルナール峠を越えるボナパルト』Wikipediaより

ナポレオンはヨーロッパの政治経済、軍事、国際情勢にとてつもない影響を与えたが、その影響は文学にも及んでいる。

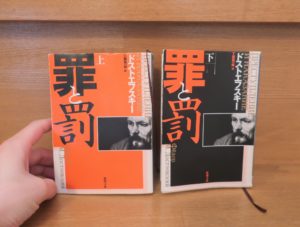

トルストイの『戦争と平和』しかり、バルザックの『ゴリオ爺さん』しかり、ユゴーの『レ・ミゼラブル』しかり、そして何と言ってもドストエフスキーの『罪と罰』だ。

主人公ラスコーリニコフは人間を世界の大多数を占める凡人と極々少数の非凡人に分け、ナポレオンのような歴史を変えるほどの非凡人はたとえ人を殺そうとも何をしても許されるという思想を生み出す。つまり非凡人=天才には善悪、罪と罰は存在しないという思想だ。

彼の殺人はこうした思想が原因の一つとなって行われたのだ。彼は次のように言う。

ああいう人間はできがちがうんだ。いっさいを許される支配者というやつは、ツーロンを焼きはらったり、パリで大虐殺をしたり、エジプトに大軍を置き忘れたり、モスクワ遠征で五十万の人々を浪費したり、ヴィルナ(訳注現在リトアニア共和国の首都)でしゃれをとばしてごまかしたり、やることがちがうんだ。それで、死ねば、銅像をたてられる、―つまり、すべてが許されているのだ。いやいや、ああいう人間の身体は、きっと、肉じゃなくて、ブロンズでできているのだ!

『罪と罰』上巻P480 新潮文庫、工藤精一郎訳、平成20年第57刷

本文でさらっと出てくるこの言葉は流してしまいがちだが、ナポレオンが歴史上行ったこれらの出来事を知れば、よりラスコーリニコフの言わんとしているところが見えて来るのではないだろうか。このことについては以下の記事でもお話ししているのでぜひご覧になって頂ければ幸いである。

あわせて読みたい

やはり『罪と罰』は面白い…!ナポレオンという切り口からその魅力を考える

私がドストエフスキーにおいて「面白い」という言葉を使う時は、アハハと笑うような「面白い」でもなく、あ~楽しかったいう「面白い」とも、スカッとするエンタメを見るような「面白い」とも違います。

時間を忘れてのめり込んでしまうような、それでいてなおかつ、読んだ後もずっと心にこびりつくような、そういう読後感があるような面白さを言います。

『罪と罰』にはそのような面白さをもたらしてくれる思想的な奥行きがこれでもかと描かれています。

そのひとつがラスコーリニコフの言うナポレオン思想です。

そしてナポレオンは単にナポレオン・ボナパルト一人にとどまらない。

彼の影響はその死後もフランスで根強く生き続け、1852年からは彼の甥ナポレオン三世がフランス第二帝政を始めることになる。

あわせて読みたい

ナポレオン三世のフランス第二帝政とドストエフスキーの意外なつながりとは

ナポレオン三世のフランス第二帝政期はドストエフスキーが初めて自分の目で見たフランスであり、この時代のフランスが後の世界のライフスタイルを決定づけていくという意味でも非常に重要な時代です。

この時代を知ることによって、ドストエフスキーが五大長編で何を言いたかったのかということがより明確になっていくのではないでしょうか。

ドストエフスキーが訪れたパリは、まさにこのナポレオン三世のフランス第二帝政真っ盛りの時期だった。あらゆるものが近代化し、産業や資本主義システムが驚くべき速度で発展していった時代である。シベリア流刑から帰ってきたばかりのドストエフスキーにとってはまさに驚天動地の世界だっただろう。

ちなみに「松村昌家『幕末維新使節団のイギリス往還記―ヴィクトリアン・インパクト』幕末明治の日本人が見たイギリスとは!」の記事でもお話ししたが、ドストエフスキーがパリを訪れた1862年の5年後、あの渋沢栄一がパリを訪れている。ドストエフスキーが見たパリを渋沢栄一も見ていたと思うと私は胸が熱くなる。

そのような大変革の時代がナポレオン第二帝政のパリであり、その時代を余すことなく描き出したのが何を隠そう、エミール・ゾラなのだ。

あわせて読みたい

フランス人作家エミール・ゾラとドストエフスキー ゾラを知ればドストエフスキーも知れる!

フランス第二帝政期は私たちの生活と直結する非常に重要な時代です。

そしてドストエフスキーはそのようなフランスに対して、色々と物申していたのでありました。

となるとやはりこの時代のフランスの社会情勢、思想、文化を知ることはドストエフスキーのことをより深く知るためにも非常に重要であると思いました。

第二帝政期のフランスをさらに深く知るには何を読めばいいだろうか…

そう考えていた時に私が出会ったのがフランスの偉大なる作家エミール・ゾラだったのです。

私はドストエフスキーを学んだ縁からエミール・ゾラを知ることになった。もしドストエフスキーを学んでいなかったらゾラに出会うこともなかっただろう。

エミール・ゾラはフランス第二帝政のあらゆる社会や人々を描き出す。

この時代は私達日本人にも全く他人事ではない。現代人たる私たちのライフスタイルの源流がここにあるのだ。私達の生活がどのような仕組みで成り立っているのかを学ぶのにゾラほど適した人物はいない。彼の著作は一作一作が驚異の分析に満ち溢れている。

ドストエフスキー自身はゾラのことをあまり好いてはいなかったが、どうしても気になる存在ではあったようだ。1876年のドイツ、バートエムスでの療養中にも彼はゾラを読んでいるし、『カラマーゾフの兄弟』に何度も出てくる「ベルナール」という言葉はまさにゾラの文学スタイルに直結するものである。

ゾラについてお話しするとどんどん長くなってしまうので詳しくはこれまで当ブログで紹介してきた記事を読んで頂ければと思う。

これまで述べてきたようにナポレオンはフランスだけでなく、世界全体に大きな影響を与えた。

彼のことを学べば学ぶほど彼の巨大さを感じることになる。ドストエフスキーを学ぶまでは名前しか知らない存在だったが、今やどうだろう。この人物の天才、カリスマにはひれ伏さざるを得ない。

ただ単に戦争で勝ちまくった将軍というだけでは説明のつかない奥深さがこの人物にはある。

フランスが生んだ巨大な人物、ナポレオンはドストエフスキーや文学を学ぶ上では絶対に避けられない人物であることを私は今や感じている。

Amazon商品ページはこちら↓

罪と罰(上)(新潮文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

(6)パリ、バルザックゆかりの地巡り~ブローニュの森、バルザックの家、ペール・ラシェーズ墓地へ

この記事では『ゴリオ爺さん』で有名なフランスの文豪バルザックゆかりの地を紹介していきます。

小説中で重要な意味を持つブローニュの森、そしてバルザックの家と、彼のお墓があるペール・ラシューズ墓地を順に見ていきます。

特にバルザックの家では彼愛用のステッキやコーヒーポッドも見れて大満足でした。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

(4)パンテオンでフランス人の雄弁をからかうドストエフスキー~そして私はゾラとユゴーの墓参り

この記事ではドストエフスキーも訪れたパンテオンについてお話しします。

ここにはヴォルテールやルソーなどの哲学者やゾラやユゴーなど国民的な文学者のお墓があります。

そしてドストエフスキーは『冬に記す夏の印象』でこのパンテオンでのエピソードを記しています。これがすこぶるユーモアが効いていて面白いのでこの記事で紹介していきます。

ドストエフスキーというと暗くて厳めしいイメージがあるかもしれませんが、実は茶目っ気もある人物です。雄弁に酔いしれるフランス人とのやりとりは思わずくすっと笑わずにはいられません。

関連記事

あわせて読みたい

フランス革命やナポレオンを学ぶのにおすすめの参考書一覧~レミゼの時代背景やフランス史を知るためにも

『レ・ミゼラブル』の世界は1789年のフランス革命やその後のナポレオン時代と直結しています。これらの歴史を知った上でレミゼを観ると、もっともっと物語を楽しめること間違いなしです。

あわせて読みたい

『ドストエフスキー、妻と歩んだ運命の旅~狂気と愛の西欧旅行』~文豪の運命を変えた妻との一世一代の...

この旅行記は2022年に私が「親鸞とドストエフスキー」をテーマにヨーロッパを旅した際の記録になります。

ドイツ、スイス、イタリア、チェコとドストエフスキー夫妻は旅をしました。その旅路を私も追体験し、彼の人生を変えることになった運命の旅に思いを馳せることになりました。私の渾身の旅行記です。ぜひご一読ください。

あわせて読みたい

【ローマ旅行記】『劇場都市ローマの美~ドストエフスキーとベルニーニ巡礼』~古代ローマと美の殿堂ロ...

私もローマの魅力にすっかりとりつかれた一人です。この旅行記ではローマの素晴らしき芸術たちの魅力を余すことなくご紹介していきます。

「ドストエフスキーとローマ」と言うと固く感じられるかもしれませんが全くそんなことはないのでご安心ください。これはローマの美しさに惚れ込んでしまった私のローマへの愛を込めた旅行記です。気軽に読んで頂ければ幸いです。

あわせて読みたい

上田隆弘『秋に記す夏の印象~パリ・ジョージアの旅』記事一覧~トルストイとドストエフスキーに学ぶ旅

2022年8月中旬から九月の中旬までおよそ1か月、私はジョージアを中心にヨーロッパを旅してきました。

フランス、ベルギー、オランダ、ジョージア・アルメニアを訪れた今回の旅。

その最大の目的はトルストイとドストエフスキーを学ぶためにジョージア北部のコーカサス山脈を見に行くことでした。

この記事では全31記事を一覧にして紹介していきます。『秋に記す夏の印象』の目次として使って頂けましたら幸いです。

あわせて読みたい

(16)ナポレオン敗北の地ワーテルローを訪ねて~ユゴーがレミゼ完成のためにわざわざ訪れた古戦場

パリを出発した私が向かったのはベルギー国内にある古戦場ワーテルローの地。

ここは1815年にナポレオンが最終決戦の末に敗れ、彼の栄光に終止符が打たれた場所として知られています。

そしてここは『レ・ミゼラブル』を書き上げたユゴーにとっても非常に重要な場所でした。

この記事ではそんなナポレオンとユゴーのゆかりの地ワーテルローについてお話ししていきます。

あわせて読みたい

ナポレオンってどんな人?その出自と下積み時代 ドストエフスキー『罪と罰』とナポレオンの関係を考察

ナポレオンといえばその知名度は抜群ではあるものの、実際にいつ頃活躍し何をした人物かと問われれば意外とこれに答えるのは難しいのではないでしょうか。

正直に申しますと、今回フランスのことを学ぶまで私もよくわかっていませんでした。知れば知るほどなるほどなるほどと面白い発見でいっぱいでした。

あわせて読みたい

『ナポレオン言行録』あらすじと感想~読書は世界を制す?文学青年ナポレオンと読書~文豪達はなぜナポ...

この作品を読んでいて印象に残ったのはやはりナポレオンの言葉の強さでした。ナポレオンといえば軍人というイメージが強いかもしれませんが、驚くべきことに圧倒的な文才も兼ね備えていたのです。

ナポレオンが鬼のような読書家であったこと。そしてそこから多くのことを学び、人々の心を動かし皇帝にまでなったということ。

そのことをこの作品では知ることができます

あわせて読みたい

A・ホーン『ナポレオン時代』あらすじと感想~ナポレオンの生涯と特徴、社会への影響をコンパクトに学べ...

この本の特徴はナポレオンその人だけでなく、この時代の社会の様子も知れる点にあります。ナポレオンの登場によって社会はどのような影響を受けたのか、人々の暮らしはどのように変わったのかということを知ることができます。

軍人ナポレオンの足跡はもちろん、文化面まで幅広く見ていけるのはとてもありがたいです。

あわせて読みたい

マイク・ラポート『ナポレオン戦争』あらすじと感想~ナポレオン戦争の特徴を様々な観点から見ていくお...

この本は「ナポレオンの天才的な軍事作戦」を解説するタイプの本ではありません。それよりもこの戦争が起きた背景や、戦争遂行に必要な様々なものをじっくりと見ていく作品になります。

ナポレオン一人の存在で戦争が起こったのではなく、すでに十八世紀の国際状況がそれを誘発するものをはらんでいたということ。そしてナポレオンの天才ぶりばかりが強調されがちな中で、実はその戦勝の背景にある個々の兵士たちの存在が大きな意味を持っていたこと。それらをこの本では学ぶことができます。

あわせて読みたい

コレンクール『ナポレオン ロシア大遠征軍潰走の記』あらすじと感想~ナポレオンのロシア遠征を詳しく...

著者のコレンクールはナポレオンのロシア遠征を最も近くで見ていた人物です。

この本ではロシア遠征においてナポレオンが何を考え、どう行動したかを知る上ではこの上ない記録です。

特に、書名にもありますようにナポレオン軍のモスクワからの無残な敗走の姿をこれでもかと描写しています。

あわせて読みたい

鹿島茂『怪帝ナポレオンⅢ世 第二帝政全史』あらすじと感想~ナポレオン三世の知られざる治世と実態に迫...

ナポレオン三世のフランス第二帝政という日本ではあまりメジャーではない時代ですが、この時代がどれだけ革新的で重要な社会変革が起きていたかをこの本では知ることになります。人々の欲望を刺激する消費資本主義が発展したのもまさしくこの時代のパリからです。その過程を見ていくのもものすごく興味深いです。

あわせて読みたい

鹿島茂『渋沢栄一』あらすじと感想~サンシモン主義と強いつながり!日本経済を支えた偉人のおすすめ伝記!

もし日本に渋沢栄一がいなかったらどんなことになっていたのか。この伝記を読めばぞっとするような事実を知ることになります。それほど渋沢栄一という存在は巨大だったのです。私もこの伝記を読んで心の底から衝撃を受けました。

あわせて読みたい

尾﨑和郎『ゾラ 人と思想73』あらすじと感想~ゾラの生涯や特徴、ドレフュス事件についても知れるおすす...

文学史上、ゾラほど現代社会の仕組みを冷静に描き出した人物はいないのではないかと私は思っています。

この伝記はそんなゾラの生涯と特徴をわかりやすく解説してくれる素晴らしい一冊です。ゾラファンとしてこの本は強く強く推したいです。ゾラファンにとっても大きな意味のある本ですし、ゾラのことを知らない方にもぜひこの本はおすすめしたいです。こんな人がいたんだときっと驚くと思います。そしてゾラの作品を読みたくなることでしょう。

あわせて読みたい

僧侶が選ぶ!エミール・ゾラおすすめ作品7選!煩悩満載の刺激的な人間ドラマをあなたに

世の中の仕組みを知るにはゾラの作品は最高の教科書です。

この社会はどうやって成り立っているのか。人間はなぜ争うのか。人間はなぜ欲望に抗えないのか。他人の欲望をうまく利用する人間はどんな手を使うのかなどなど、挙げようと思えばきりがないほど、ゾラはたくさんのことを教えてくれます。

そして何より、とにかく面白い!私はこれまでたくさんの作家の作品を読んできましたが、ゾラはその中でも特におすすめしたい作家です!

コメント