(58)マルクスの共産主義が独裁的な国家権威主義になることを見抜いていたバクーニン

マルクスの共産主義が独裁的な国家権威主義になることを見抜いていたバクーニン「マルクスとエンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(58)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

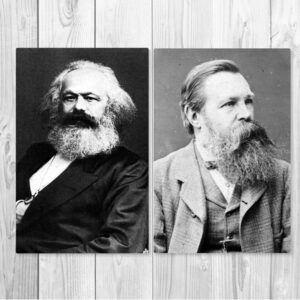

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

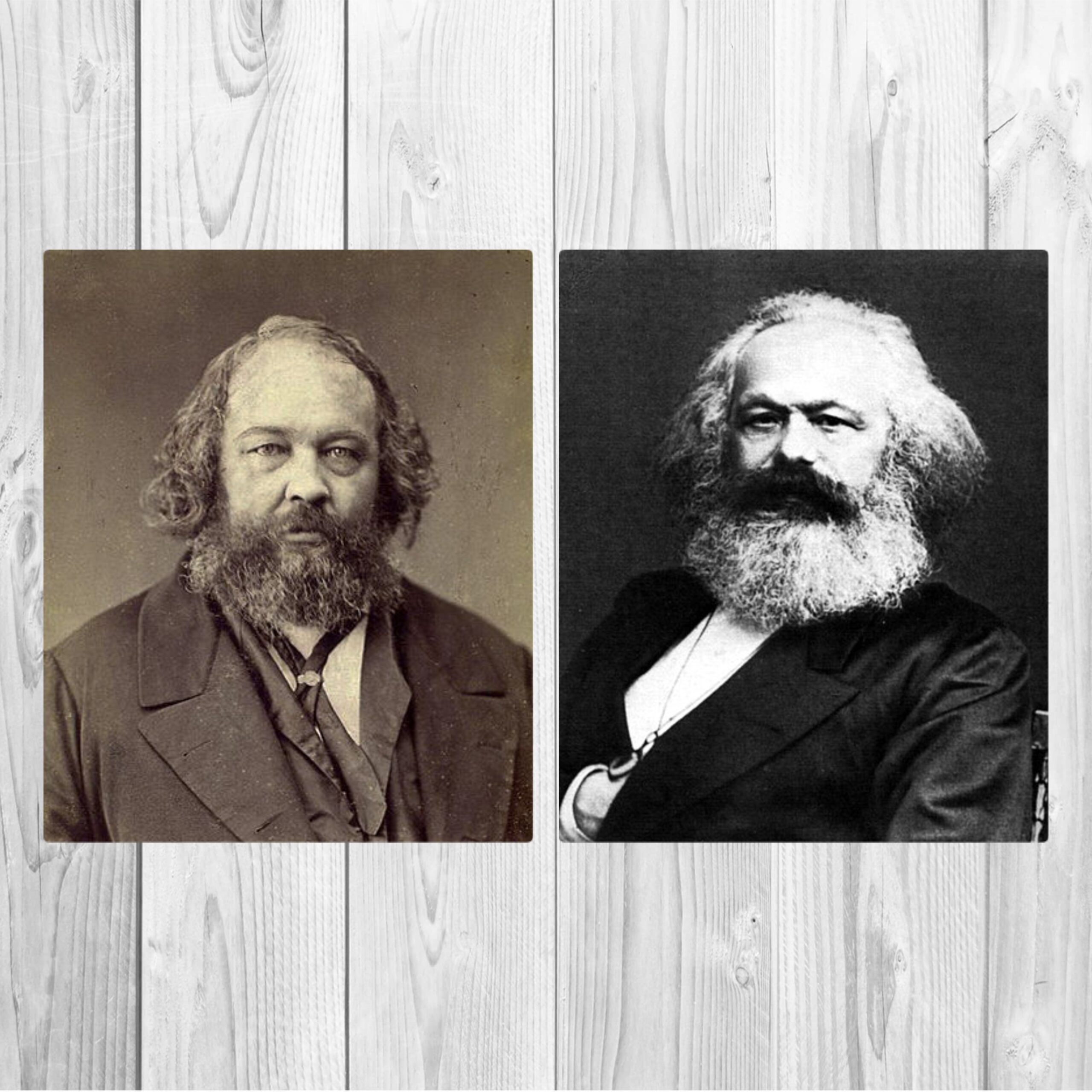

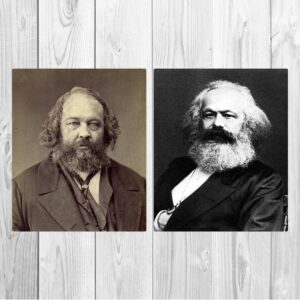

マルクス・エンゲルスの最強のライバル、バクーニン

一八六〇年代末を通じて、エンゲルスの友人はマルクス主義をインターナショナルの公式信条にすべく、影響力の強いプルードン主義の派閥と熾烈な縄張り争いを繰り広げていた。ところが、このたびマルクスははるかに手強い相手に直面していた。ミハイル・バクーニンである。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P329-330

マルクスとエンゲルスを怒らせるためにとくに計算して、一人の人物をつくりあげたとすれば、バクーニン以上にそれをうまく成し遂げることはまず誰もできなかっただろう。

高貴な生まれで、奔放なカリスマ性をもち、ロマン主義で衝動的、さらに悪いことにロシア人である彼は、高い組織能力をもつ知的な有力者だった。

当然のことながら、彼は二十世紀の歴史家と知識人に―E・H・カーからアイザック・バーリン、トム・ストッパード(彼はとりわけ三部作の『ユートピアの岸へ』で、バクーニンと同胞のロシア人亡命者アレクサンドル・ゲルツェンを称賛したことで知られる)にいたるまで好まれるようになり、その誰もが事件と冒険の連続であった彼の身の上話に魅了されていた。

エンゲルスが最後にバクーニンに会ったのは一八四〇年のべルリンの講堂であり、そこで彼らはほかの青年へーゲル派の学生とともに哀れなシェリング老人をいじめていた。

それ以来、バクーニンは一八四八年のパリの蜂起に参加し、一八四九年にはドレスデンにいて、革命政権を打ち立てようと試みながらリヒャルト・ヴァーグナーとともにバリケードについていた。ザクセン軍が到着する前に逃げるのに失敗したバクーニンは、逮捕されてしばらく投獄されたのち、オーストリア当局に身柄を引き渡された。チェコ人を煽り立てるために彼を利用したがったのである。

オーストリアではオルミュッツ〔オロモウツ〕要塞の壁に九ヵ月間、鎖で縛りつけられていたが、のちにロシア側に引き渡された。

彼が次に滞在したのは、サンクトぺテルブルクの野蛮で悪名高いぺトロパブロフスク要塞で、彼の健康はそこでいちじるしく損なわれた。

新しいツァーリになり、広い人脈をもった家族が嘆願したおかげで、彼は最終的にシぺリアへ流刑になった。しかし、シベリア北部の覇気のない役人では、とうていバクーニンにはかなわなかった。一八六一年の春には、彼はアムール川の河口まで逃げ出し、そこから船を何度も乗り換えて横浜へ、そしてサンフランシスコへと渡った。イギリスの聖職者から三〇〇ドルを盗んだバクーニンは、アメリカを易々と横断して、一八六一年十二月にはロンドンに戻り、ゲルツェンの家のドアを叩いた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P330-331

※一部改行しました

バクーニンについては盛りだくさんすぎて何から話せばいいのか混乱してしまいますが、彼とエンゲルスの出会いは古く、ベルリン大学の講堂でヘーゲル哲学を一緒に学んだ間柄でありました。そのことについては以前の記事「エンゲルス、兵役志願を利用しベルリン大学へ~ヘーゲル研究とバクーニン、キルケゴールとの出会い「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(9)」でもお話ししました。

そして革命家となったバクーニンはフランス二月革命に参戦した後ドレスデン蜂起に加わり、あの音楽家ヴァーグナーと共に戦っています。

さらに逮捕された後に送られたペトロパブロフスク要塞といえば、ドストエフスキーも一時収監されていた悪名高い牢獄です。そこからシベリア送りになるというルートもドストエフスキーと同じです。

また、そこから脱獄し、その過程で日本にも立ち寄っているというのも興味深いですよね。そして自力でロンドンのゲルツェンの家までたどり着いてしまうという何とも形容しがたい芸当を成し遂げてしまいます

規格外の革命家バクーニンの怪物ぶりが上の引用からも伝わるのではないでしょうか。

マルクス・エンゲルスはバクーニンの何に脅威を感じたのか~バクーニンの無政府主義

バクーニンが長期にわたって投獄されていたということは、一八四八年以降の政治のあらゆる反動勢力の熱狂を知らずにいて、革命への情熱を殺がれないままに政治活動に戻ったことを意味した。しかし、彼はいまでは一八四八年から四九年の革命のナショナリスト的なブルジョワ色にはいっそう懐疑的になっていた。

そして共産主義者仲間の多くと同様、闘争の次の段階は国際的な性格のものにしなければならないと結論づけた。

彼はまず初めに〈平和と自由同盟〉を創設し、それから独自の〈国際社会民主同盟〉を結成したが、彼の心の目はつねにインターナショナルそのものに入り込むことに向けられていた。

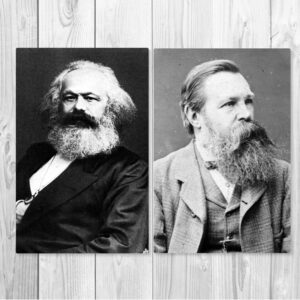

バクーニンが人を惹きつける人物でしかなければ、手早く片づけてしまえただろう。マルクスとエンゲルスがより脅威に感じたのは、彼の思想の力だった。

彼の無政府主義は、完全な自由の概念、人生の概念であり、「すべての個人、すべての共同体、そして人類全体にとっての、自由に向けた果てしない不屈の試み」と哲学者で歴史家のレシェク・コワコフスキが述べたようなものだった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P331

※一部改行しました

バクーニンが単に人を惹きつけるだけの存在だったら、マルクス・エンゲルスの政治力にかかれば簡単に失脚させることはできたでしょう。敵をこき下ろし、誹謗中傷、政治的策略を使って孤立させることなど、これまで何度となくやってきたことです。

しかし、真の脅威はバクーニンがマルクス・エンゲルスの思想における決定的な弱点を見抜いていたところにありました。それが次の箇所です。

マルクス・エンゲルスの共産主義が独裁的な国家権威主義になることを見抜いていたバクーニン

バクーニンの見解では、マルクスとエンゲルスの共産主義は、既存のブルジョワの不正行為と同じくらい息の詰まる独裁的な国家権威主義になる可能性を示していた。

「私は共産主義者ではない」と、バクーニンは書いた。「共産主義は国家の利益のために、社会のあらゆる勢力を集中させ、それ自体のなかに呑み込むからだ。それは必然的に国家の手に財産を集中させるだろう。かたや、私は国家を撤廃したいのである。権力の原則と国家に特有の庇護を最終的に根絶するのだ。国家はこれまで道徳を説き、文明化するという名目で、人びとを奴隷化し、迫害し、搾取し、腐敗させるばかりだった」。

彼の支持者は産業化時代の社会の最下層民―貧民、小作農、ルンペンプロレタリアート―で、マルクスの社会主義の中央集権的な理論では決して恩恵をこうむらない人びとだった。

バクーニンが彼らに提案したのは、小さな自治的コミューンに編成され、その構成員間は完全に自由という社会の構想だった。

政治信条としては、これは資本主義国家の権威をすぐさま撤廃させることを意味していた。それとはいちじるしく対照的に、マルクスとエンゲルスの考えでは、国家は社会革命と一時的な「プロレタリアートの独裁」につづいておのずから消滅する(「衰退する」)というものだった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P331-332

※一部改行しました

「バクーニンの見解では、マルクスとエンゲルスの共産主義は、既存のブルジョワの不正行為と同じくらい息の詰まる独裁的な国家権威主義になる可能性を示していた。」

この見解がいかに本質を突いた指摘かは歴史が証明しています。このことについては前々回の記事「経営者を引退したエンゲルス、今度は証券投資家に。矛盾は続く・・・「マルクスとエンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(56)」でもお話ししました。

たしかにバクーニンの無政府主義は実現がほとんど不可能なものではありますが、マルクス・エンゲルスの本質的な弱点をこれほど的確に指摘されてはさすがに彼らも危険を感じることになりました。

そこでマルクス・エンゲルスは対バクーニン戦略を実行していくことになります。

マルクス・エンゲルス対バクーニンの闘い

エンゲルスはつねに狩猟の先頭に立ちたがり、バクーニン主義者の企てに対抗する闘争でも、総評議会に選出されて以来、みずから進んで前線に立った。

彼らの目論見は、中心となる政策決定機関としてのインターナショナルを弱体化しようとするものだった。軍人的な思考回路で、規律意識がいつの間にか個人的なことから党組織の問題までにまたがる人間であるエンゲルスにしてみれば、この無政府主義者たちの野心―インターナショナルを「単なる連絡と統計のための事務所」として運営すること―は、共産主義の理念全体を堕落させる危険があった。

そのうえ、彼はバクーニンの反論をマルクスの権威にたいする真っ向からの侮辱で、代替の権力中枢となりうるものであり、抹消しなければならないものと見なしていた。

そこで二二一番地の大理石と松材の優雅な書斎から、道路の向こうに都合よく位置する郵便ポストを利用しながら、エンゲルスは無政府主義者たちを相手にあらゆる種類の手続き上の操作をするようになった。パリの共産主義者同盟を運営した折に学んだすべてのわざが、いまやスペインとイタリアにおけるバクーニン主義者の反乱にたいして展開された。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P333

※一部改行しました

エンゲルスが「バクーニンの反論をマルクスの権威にたいする真っ向からの侮辱で、代替の権力中枢となりうるものであり、抹消しなければならないものと見なしていた」という点からもバクーニンの脅威度がうかがえますよね。

そしてエンゲルスは若き日にパリで政治活動をした経験を生かし、自らの政治能力をフル活用してバクーニン支持者たちに揺さぶりをかけていきます。パリ時代のエンゲルスの政治手法については以前の記事「エンゲルスの理想が「労働者にはもっと貧しく、どん底にいてほしかった」という現実「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(34)」で詳しく紹介していますのでこちらをご覧ください。

決着ーインターナショナルからのバクーニンの追放に成功するものの・・・

敵対感情は一八七二年のハーグ大会で頂点に達した。マルクスとエンゲルスはそこで手段を選ばず、バクーニンと彼のスイスの支持者たちを追放した。

エンゲルスはポール・ラファルグに支援されながらバクーニンを、ロシアのギャングを喜んで使うテロリストの工作員であり、かつ「プロレタリア運動を阻止するために立ちあがった」より広い政治的陰謀の一員だとして、その告発の先頭に立った。

大会の最終日に投票が行なわれた。「そこで私はエンゲルスに会った」と、ドイツの社会民主主義者テオドール・クーノはのちに回想した。「彼は議長の左に立ち、葉巻をふかし、メモをとり、話者に熱心に耳を傾けていた。私が自己紹介すると、彼は書類から目を上げて、私の両手をつかんでうれしそうに言った。『万事順調だ。われわれが圧倒的多数だ』」。

二七票対七票で、バクーニンは追いだされた。しかし、マルクスとエンゲルスは勝利に浮かれる気分にはほとんどならなかった。

投票する以前から、彼らはすでにインターナショナルの総評議会をニューヨーク市に移転することを発表して大会参加者を唖然とさせていた。

マルクスはヨーロッパにおける際限ない政治活動でくたびれ果てたと主張した。

エンゲルスはプロレタリア的希望にあふれたまっさらな政治情勢のなかで、新たな出発をはかるという展望を強調した。

実際にはその移転は、バクーニン一派を前にして、予期しなかった政治的弱点を認めたものだった。

無政府主義はインターナショナルに深刻なほど浸透してしまい、組織全体を解散して、最初の原則から再び創設する必要があると、彼らは感じた。

マルクスとエンゲルスはバクーニンとの闘いには勝ったが、彼らの政治活動は重大な打撃を負ったのだ。

インターナショナルはアメリカでしっかりと根づくことはなく、四年後に消滅した。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P333

※一部改行しました

マルクス・エンゲルスはもはやなりふり構わずバクーニンをテロリストに仕立て上げ、プロレタリア運動を妨げる政治的陰謀だと断定し攻撃しました。

こうしたやりとりはドストエフスキーの『悪霊』を連想させますし、何より、ソ連のレーニン・スターリンのやり方とまさしく同じです。

「マルクスはレーニン・スターリンに利用されたのでマルクスは無罪だ」とマルクス主義者側は述べますが、実はマルクス・エンゲルスも同じことをしていたという皮肉な事実があったのです。

仮にソ連が引き起こした出来事に対しては無罪であっても、バクーニンに対して行った政治工作自体はマルクス・エンゲルスが行ったものです。

バクーニンが「マルクス・エンゲルスの共産主義が独裁的な国家権威主義になること」を見抜いていたということはそれだけ彼らにとって不都合なことだったのです。だからこそここまで強硬な手段を使わざるをえなかったのでした。

そして上の引用で語られますように、バクーニンとの戦いには勝ったものの、マルクス・エンゲルスが彼らの共産主義思想を広げるためにぜひとも利用しようとしていたインターナショナルも消滅してしまうことになりました。

バクーニンの存在はそれほどまでに大きく、彼を倒したマルクス・エンゲルスも大きな代償を払うことになったのでした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント