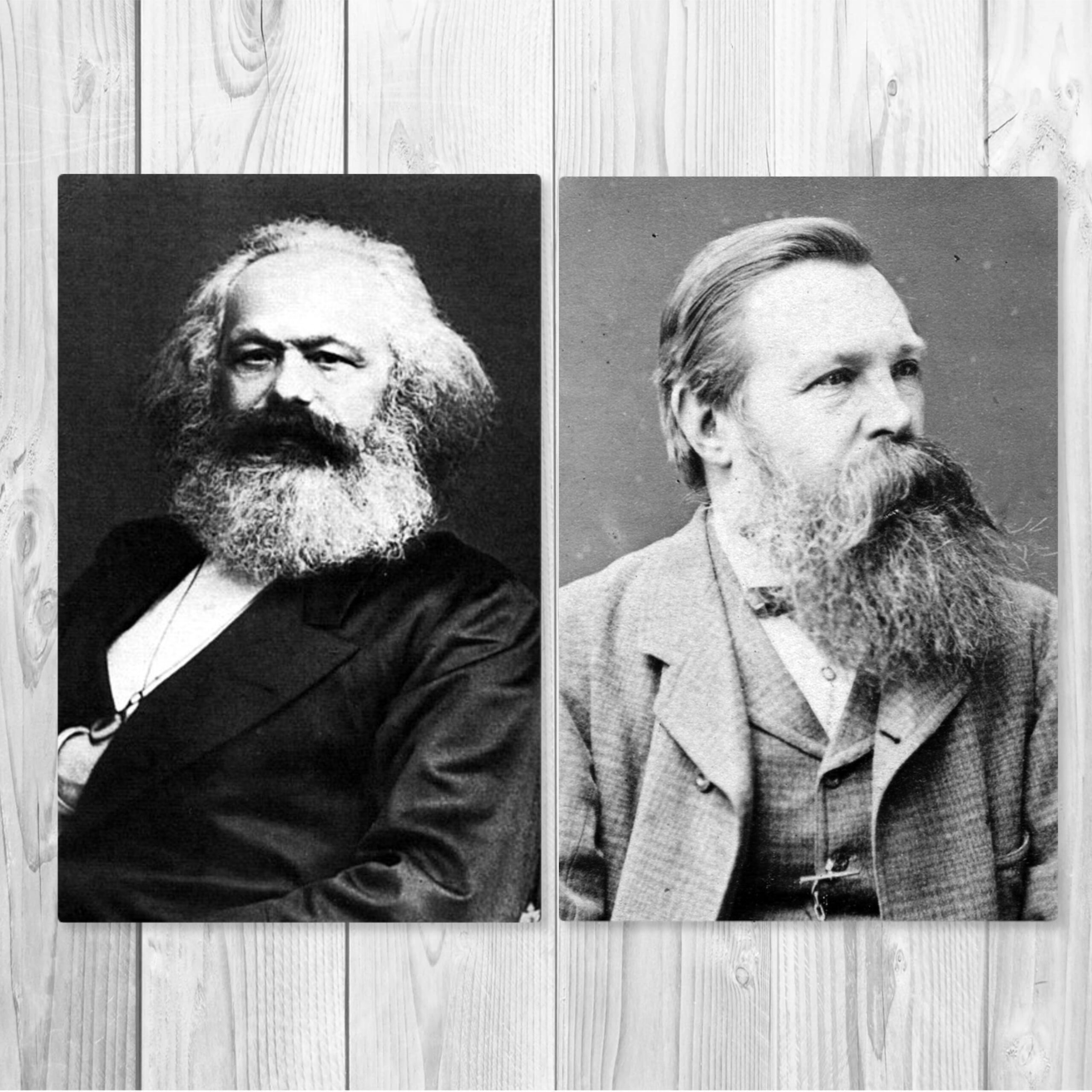

(41)労働者の搾取によって得たお金で書かれた『資本論』という気まずい真実

労働者の搾取によって得たお金で書かれた『資本論』という気まずい真実「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(41)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

父が経営するマンチェスターの綿工場で働き始めるエンゲルス

以前の記事『エンゲルスのパリでの矛盾に満ちた私生活「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(35)』でもお話ししましたが、エンゲルスはパリで革命活動をしながらも親の仕送りで豪快に飲み歩き、女遊びをして愛人を囲っていました。そしてフランス二月革命の勃発後はドイツ内での革命にも参戦し、各国から政治犯として追われる身になっていました。

さすがのエンゲルスの両親も逮捕状がこれだけ出ている息子にはもう仕送りはできませんでした。(そもそも、それまでの仕送り自体が驚きですが)

エンゲルスは困りました。逃亡先のロンドンでは生活を維持する方法がもはや残されていません。

そこで彼は頭を下げ、ブルジョワの代表でもある会社経営者の父に頭を下げ、そこで働くことになります。

普通なら感謝してもいい場面ではありますが、エンゲルスは陰でそんな仕事を罵るというのですから、もはや清々しいほどです。やはりエンゲルスは振り切っています。矛盾をものともしない図太さが彼にはあります。

そこまでお話したのが前々回の記事『マルクス・エンゲルスのイギリス亡命生活の始まり「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(39)』でした。

そしてエンゲルスは父の綿工場に、まずは通信係、庶務係として就職しました。というのも、エンゲルスの父はこの会社の共同経営者のエルメン兄弟の不正財務を暴いてほしいという狙いを持っていたのです。そしてそこでのエンゲルスの働きぶりは意外なものでした。

誰もが予期しなかったことは、エンゲルスが仕事においてこれほどの勤勉さと効率のよさを示すようになることだった。彼は帳簿を調べ、エルメン&エンゲルスをエルメン・ブラザーズから分離することを試み、エンゲルス家の事業全般に模範的なほど熱心に気を配ったのである。「親父は僕の商用通信文に惚れ込んでいて、僕が自分を大いに犠牲にしてここに留まっていることを評価している」と、この怪しげな資本家はマルクスに通報した。それどころか、この仕事上で芽生えつつある関係のおかげで、父と息子は和解への道を順調にたどっていた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P247

※一部改行しました

なんと、エンゲルスは会社で真面目に働き、父との関係も回復するまでになっていたのです!

エンゲルスは有能な実務家でした。元々大学にも行っていないのにも関わらずマルクスを驚かすほどの哲学能力、情報収集能力を具えていたエンゲルスですが、それに加えて実務能力もずば抜けていました。

実務能力、金銭感覚が壊滅的なマルクスとは見事なまでの正反対ぶり。

「カリスマ」マルクスを陰で支えた「名参謀」エンゲルスの片鱗がすでにここからうかがえます。やはり破天荒なカリスマも陰で支える実務家、参謀がいてこそだなとつくづく思います。

さて、表向き順調に仕事をしていたエンゲルスですが、それで終われば「めでたしめでたし」なのですが、彼に関してはそんなことはありえません。ここからまた彼の矛盾に満ちた生活が始まっていきます。

労働者を搾取して得たお金をマルクスに送るという矛盾した立場

家族との関係は改善し、エルメン兄弟を煽る楽しみもあって、簿記に挑戦する知的なやりがいすら当初はあったが、エンゲルスが忌まわしい悪徳商売に戻ったという現実は否定しようがなかった。

会社生活が彼の学問やジャーナリスト業や社会主義活動を絶えず侵害するにつれて、当時の彼の手紙は、「呪われた商売」や「きたない商売」に言及する言葉にあふれるようになった。それは味気ない、退屈な生活だった。「僕はラム酒と水を飲み、猛勉強をし、(インチキと退屈のあいだで)時間を過ごしている」と、彼は一八五一年に友人のエルンスト・ドロンケに書いた。

マルクスにはさらに率直にこう書いた。「ここでは退屈で死にそうだ」。

政治的にも、この仕事のツケはあった。ブルジョワの工場主としてのエンゲルスの立場は、どう見ても共産主義者の世界で彼とマルクスの立場を揺るがす危険があったからだ。

「いまに見ているといい。薄のろどもが、あのエンゲルスは何を追っているんだと言いだすだろう。われわれの名前であの男が何を語り、われわれに何をしろと言えるんだ?あいつはマンチェスターで労働者を搾取しているというのに、等々。もちろん、いまは少しも気にしていないが、いずれそういう事態にある運命にある」と、彼はマルクスには打ち明けた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P247-248

※一部改行しました

そして、エンゲルスが危惧していたように実際に彼には批判が向けられます。

そしてそうした非難は確かに、彼に向けられていた。たとえば、バルメンの若い実業家で家族ぐるみの付き合いである友人フリードリヒ・フォン・アイネルンは、一八六〇年にエンゲルスを訪ねて、ウェールズの徒歩旅行に彼を連れだし(この旅の途中でエンゲルスはハイネの「帰郷」の詩を歌った)、多くの疑問を投げかけた。「彼の討論の手法に奨励されて」と、アイネルンは次のように回想した。

工場主として、この時代で指折りの悪徳な「大資本家産業」の共同所有者としての彼の立場は、その理論といちじるしく相容れない状態に彼を置くことになるに違いないと、私は忘れずに指摘した。彼が実際に自分の相当な財力を使って、「見放された人びと」の面倒をじかに見るとでも言うなら、話は別だが。しかし、彼の教えによれば、普遍的な経済的自由の目標は、国際労働力の組織的な協力を通してのみ達成できるのだから、そのような些細な援助は無意味で、むしろ運動のあらゆる組織を混乱させるものだとして彼は顧みなかった。彼には自分の生活上の基本的自由にどんな制限も設けるつもりはないようだった。個人所得は、彼がふさわしいと思うように、自分で使うのである。

批判は根拠のないものではなかった。自社の従業員の「面倒をじかに見る」となると、エンゲルスはちょっとしたいじめっ子にもなりえたからだ。「ゴットフリートが僕のためにからきし能力のない三人の男を雇った……そのうち一人か二人はクビにしなければならないだろう」と、彼は一八六五年に、柔軟な労働法を大いに擁護しながら書き送った。

一カ月後、管理上の過失があったあと解雇が言い渡された。「ある男の杜撰さに関する限り、あれが限度で、彼はクビになった」。

公平を期すれば、事務員たちとは対照的に、エルメン&エンゲルスの明白な労働者階級の工員たちは、平均よりもよい労働条件を享受していたと言われる。一八七一年のべンクリフ疾病および埋葬協会―この地区にエルメン&エンゲルスの第二工場があった―の年次集会からの報告書は、「清潔で身なりのよい若い女性たちが次々に村を通る」と言及し、「これほどよい待遇で、恒常的に働き手が雇われている工場女性たちはほとんどいない」と述べている。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P248-249

※一部改行しました

エンゲルスは自らブルジョワ経営者となり、そこで得たお金をマルクスに送り、マルクスは『資本論』を書きました。

それへの批判に対しエンゲルスは、

「普遍的な経済的自由の目標は、国際労働力の組織的な協力を通してのみ達成できるのだから、そのような些細な援助は無意味で、むしろ運動のあらゆる組織を混乱させるものだ」

と開き直り、労働者のことは顧みなかったとされています。

これまで散々ブルジョワを攻撃していたエンゲルスですが、彼が得た個人所得は「彼がふさわしいと思うように、自分で使う」と開き直るのでした。

また、後半に「公平を期すれば」ということで彼の工場の労働者たちが比較的によい待遇だったとされていますが、私は原典に当たることができないのでこれがどのような資料なのかはわかりません。

さらに言えば、エンゲルスはこの報告書が出された1871年の2年前、1869年に会社経営から身を引いています。ですのでエンゲルスがいなくなってからの報告書です。

しかも以前にもお話ししましたが、イギリスは1850年頃から急激に経済が成長し、労働者の待遇が一気によくなりました。そもそも1840年代前半の悲惨な状況とは異なります。

そしてエンゲルスの会社はマンチェスターの中でも指折りの大企業です。ですが比較対象となる企業はどのような工場かも明らかではありません。小さな町工場や経営がうまくいっていない中小企業との比較かもしれません。大企業の従業員と零細企業の工員では給料も待遇もある程度異なる可能性は高いです。かつてのような露骨な搾取体系はすでにイギリスでは縮小傾向にありました。

とはいえ、ここで述べられていたことを全否定する気もありません。エンゲルスが多少なりとも温情を持って経営をしていたならそれはそれでよいことだと思います。私はエンゲルスに「悪魔のような男」であってほしいと願っているわけではありません。実際にどうだったのかということを知りたいのです。エンゲルスはこの伝記で何度も語られるように「矛盾を抱えた男」でした。その矛盾のひとつとして、このエピソードも理解できそうです。

エンゲルスの雇用条件

エンゲルス自身の雇用条件も、同様に厚遇だった。仕事はつまらなく、自己嫌悪に陥らされるものではあったとはいえ、年収一〇〇ポンドに、年間二〇〇ポンドの「経費および交際費」が加算された額に始まり、かなりの高給をもらっていた。一八五〇年代からはエンゲルスは五%の利潤ももらえるようになり、五〇年代の終わりにはそれが七・五%に上がっていた。

一八五六年には、同社利益のエンゲルスの分け前は四〇八ポンドに達し、一八六〇年には九七八ポンドという相当な額に増えていたので、彼の年収は一〇〇〇ポンドを超え、今日の貨幣価値に換算すれば、ほぼ一〇万ポンドになる。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P249

※一部改行しました

今日の貨幣価値に換算して10万ポンドということは、円換算で1500万円ほどになります。(※この本が出版された2009年のポンド終値150円を基準。この時代のポンドの価値については諸説あり、著者は現在で1500万円ほどと述べていますが、他の説では1860年代の1ポンドは6,5万円~8万円で推移したというのもあり、これを適用するとエンゲルスの1000ポンドは少なくとも6500万円にもなります。ですのでかなり幅があると考えてよいと思われます。)

これについて著者は脚注で次のような補足も付け加えています。

当時の背景をいくらか説明すると、社会評論家のダドリー・バクスターが、一八六一年の国勢調査を利用して、ヴィクトリア朝中期のイングランドの収入に関する階級分析を行なっている。中流階級に入り込むには、課税対象となる一〇〇ポンド以上の収入を稼ぐことであり、聖職者、陸軍士官、医師、公務員、法廷弁護士などは通常、二五〇ポンドから三五〇ポンドの給与で働いていた。裕福な中流の上の階級に加わるには、一〇〇〇ポンドから五〇〇〇ポンドの年収を稼げなければならなかった、とバクスターは考えた。エンゲルスの裕福さとは対照的に、ヴィクトリア朝時代の別の偉大な作家のアンソニー・トロロープは、郵便局員として日中働いて稼ぐ年収一四〇ポンドで、やりくりしなければならなかった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P251

聖職者、陸軍士官、医師、公務員、法廷弁護士などで250~350ポンド、郵便局員で140ポンドと考えるとエンゲルスの年収1000ポンドはかなりの高給というのがわかりますよね。

いずれにせよ、エンゲルスは当時の中上流階級にほぼ近いところの収入を得ていたことになります。

労働者の搾取によって得たお金で書かれた『資本論』という気まずい真実

とはいえ気まずい真実は、エンゲルスの豊かな収入が、マンチェスターのプロレタリアートの労働力を搾取した直接の結果だったということだ。

彼とマルクスがあれほど細部にわたって非難した諸悪そのものが、彼らの生活様式と哲学に資金を供給していたのだ。

エンゲルスはいつもマルクス(エルメン&エンゲルスの市場独占によって最も恩恵をこうむることの多かった人)よりもこの政治的な矛盾に悩まされていたが、それでも小切手を換金していた。

疑いなく擁護できるのは、工場の労働者たちからのお金がなければ、エンゲルスはマルクスが資本主義を科学的に分析するうえで重大な進歩を遂げるための資金をだせなかっただろうという点だ。

「労働者階級に反対する人であれば、もちろん、エンゲルスが仕事をあきらめ、自分の収入を放棄することをより好んだだろう」というのが、エンゲルスが暴利をむさぼったことにたいするのちの共産主義者の公式見解だった。

「そうなれば、彼はこの件でマルクスを援助できなかっただろうし、『資本論』は書かれることなく、労働者階級が政治的にも理論的にも独立する過程は遅れただろう」。

しかし幸い、「エンゲルスは工場主および貿易商として自分が生みだした利益を、労働者階級の解放に向けた闘争に貢献するものと見なし、生涯ずっとそれに応じてその利益を使った」と。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P249-250

※一部改行しました

「エンゲルスがいなかったらマルクスの『資本論』もできなかったし、仕方なかった」というのがのちの共産主義者たちの公式見解だったそうです。

この矛盾をどう捉えるかというのは非常に難しい問題です。

『資本論』という歴史的遺産が世界に生み出されたという点では、これはたしかにありがたいことです。

ですが、はたしてこの『資本論』が世界の労働者を救うことになったのかというと、これまた難しいところです。そうなると「仕方なかった」という正当化もその根拠がなくなってしまいます。「労働者を救う書物の完成には矛盾もやむなし」という理屈が通らなくなってしまうからです。

このことは「崇高な目的のためにはあらゆる手段は正当化される」というレーニン時代のソ連を連想させます。

マルクス擁護としてよく用いられる、「レーニン、スターリンがマルクスを利用した」という批判ですが、そもそもマルクス・エンゲルスも「目的成就のためには矛盾もやむなし」という姿勢だったのがこの箇所からうかがえるのではないでしょうか。

そしてこのことと関係するのですが、次の記事ではロンドン時代のマルクスが実は貧乏ではなかったということをお話していきます。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント