(59)マルクス『ゴータ綱領批判』の概要と宿敵ラッサールとの対決について

宿敵ラッサールとの対決と『ゴータ綱領批判』「マルクスとエンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(59)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

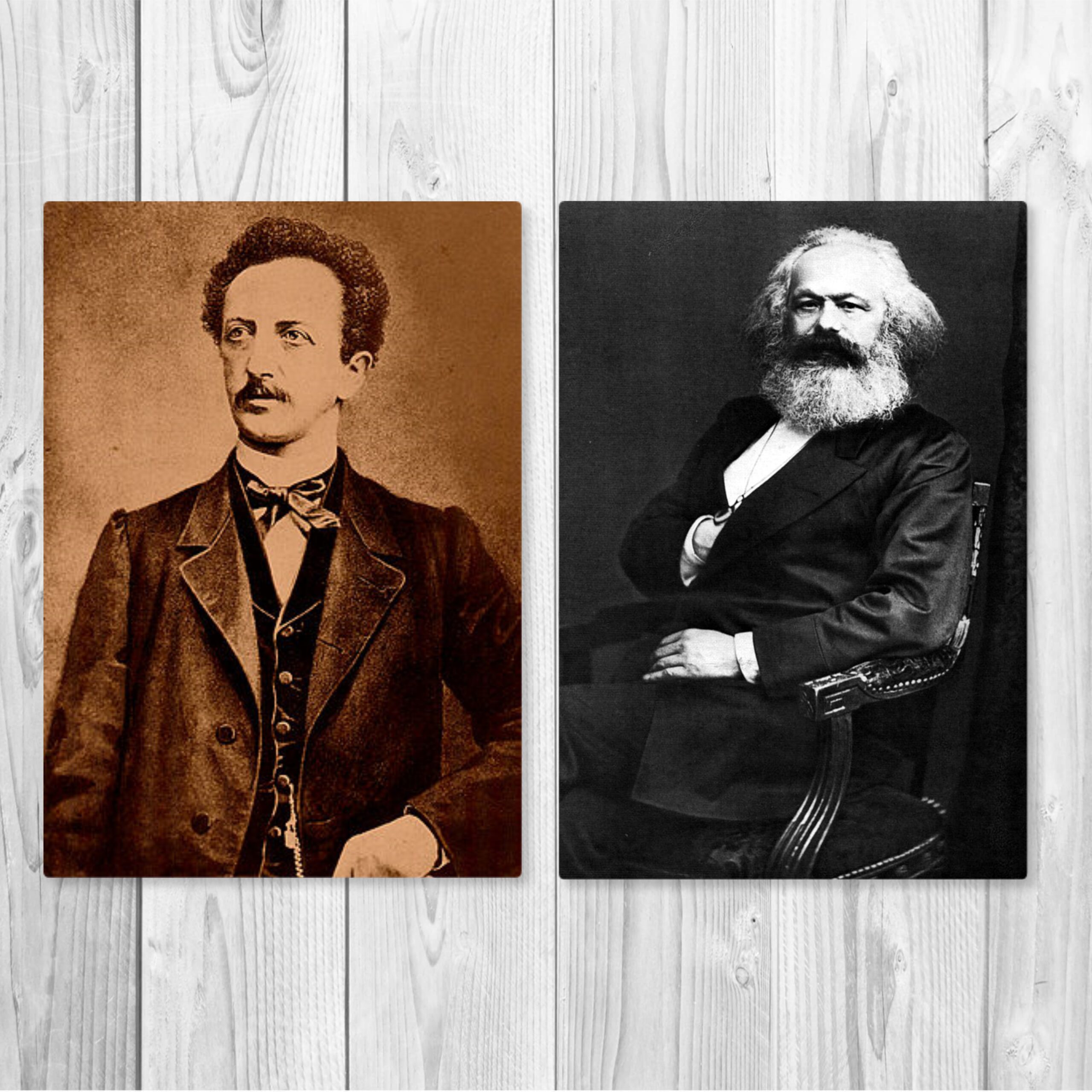

ドイツのユダヤ人思想家ラッサールとは

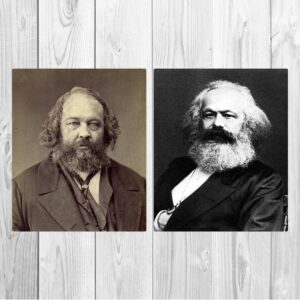

デブのバクーニンだけが、マルクスとエンゲルスが威圧しなければならないカリスマ的イデオローグだったわけではない。

風変わりな人物であるフェルディナント・ラッサールも、ヨーロッパの労働者運動の心を奪う新たなライバルとなった。

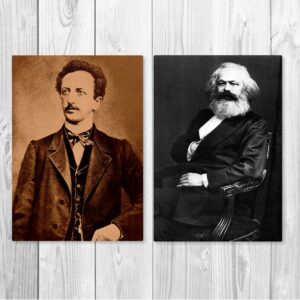

叩きあげのユダヤ人仕立屋の息子で、やはりべルリンの青年へーゲル派が生みだした産物であつたラッサールは、〈青年ドイツ〉の騎士道物語から完全に卒業することのなかった哲学者であり活動家だった。

四八年の失敗のあと、ラッサールはさまざまなプロレタリアの組織とかかわるようになり、やがて一八六三年に全ドイツ労働者協会を創設した。

ラッサールは信頼の危機など気にするタイプではなく、政治活動を始めるたびにどこでも、資金流用と同僚への不当な扱いの疑惑がつきまとった。

「あの男の優れた能力を考えれば気の毒なことだが、こうした行状は実際ひどすぎる」と、エンゲルスは一八五六年に、デュッセルドルフの共産主義者がラッサールの高圧的なやり方に苦情を述べたあとでマルクスに書いた。

「彼はいつでも油断なく見張ってなければならない男だった。それにスラヴの国境地帯出身の本物のユダヤ人らしく、彼はいつだって党を口実に、自分の私的な目的のために誰でも利用しようとしていた」。

ラッサールには『資本論』の出版社を探すうえで手伝ってもらったため、マルクスは大目に見たがることが多かったが、エンゲルスは一八五九年の仏墺戦争をめぐって彼とは永久に仲違いしていた。

エンゲルスはナポレオン三世にたいする闘争を何よりも優先して考えたが、ラッサールはオーストリアの勝利はドイツにおけるナショナリスト的な反動を加速するばかりだとして恐れたのである。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P335-336

※一部改行しました

マルクス・エンゲルスの強敵はバクーニンだけではありませんでした。

バクーニンは「マルクスの共産主義が独裁的な国家権威主義になることを見抜いていた」非常に危険な存在で、マルクス・エンゲルスが利用しようとしていたインターナショナルを消滅させた難敵でした。

今回紹介するラッサールもそれに劣らず彼らにとって厄介な敵なのでありました。

ラッサールの思想と政治活動~マルクス・エンゲルスとの関係

ラッサールはマルクスからも長く気に入られることはなかった。一八六一年に、マルクスは市民権を取り戻そうとしてプロイセンに旅をし、(拒否の)決定を待つあいだ、ラッサールと彼のべルリンの突飛な仲間とともに上流社会の夏を楽しんだ。

翌年、ラッサールはその恩返しに、貧困に苦しむロンドンのマルクス家に三週間も滞在し、それによって不安定な家計を一気に破綻させた。偉大な哲学者は、この浪費家で虚栄心の強い見栄っ張りに腹を立てた。不仲になると、彼らの政治面の違いがすべて表面化した。

マルサス主義にもとづく「賃金の鉄則」(労働者階級の子供たちが労働市場にさらに入るにつれ、賃金は自然に低く維持される)という考え方から、ラッサールは国家によって設立された生産者協同組合というプルードン主義的将来を主張するようになった。

この経済政策と並んで、選挙権拡大に献身するチャーティストのようなところもあり、それが近代の民族国家の創設に向けた必要なステップとなっていた。

そのいずれも、マルクスの考えでは、きわめて重要な任務を評価し損ねていた。つまり、既存の資本主義の秩序を廃止することだ。

実際、ラッサールはいつもロマン主義的な、ほとんどへーゲル主義的な信念を国家にたいしていだいていた。それが人間組織の最高の形態であり、したがって労働者階級を解放しうる最高の代理者というものだ。

彼は選挙をめぐる壮大な協定を結ぶことで、この理想の国家を築けるのではないかと考え、ビスマルク首相と秘密会談すらもった。労働者階級とユンカー貴族が、搾取するブルジョワ階級に対抗して団結するという協定で、彼もビスマルクもブルジョワ階級を軽蔑していた。

だが、この政治上の大計画を実現できるようになる前に、ラッサールはみずからのドン・ファン的な性向に負けてしまった。一八六四年に求愛していた若い女性の婚約者が怒って、彼の腹に銃を撃ち込んだのだ。

不意に、エンゲルスはこの男をいくらか称賛するようになった。「ラッサールがその他の面で人として、作家として、学者としてどんな人間であったとしても、政治家としては、疑いなくドイツできわめて重要な人物であった」と、エンゲルスは訃報を聞いて書いた。

「それにしても、なんと突飛な死に様だろうか……。そのようなことはラッサールにしか起こりえない。軽薄さと感傷、ユダヤ人気質と騎士道ぶりが妙な具合に、じつにユニークに交じり合っていた彼にしか」。

しかし、ラッサールがビスマルクと秘密裏に提携していたことを知らされるや否や、すぐさま「イジー男爵」、「ラザルス」、「賢いエフライム」、あるいは彼の浅黒い顔立ちに言及して辛辣に「ユダヤ系黒人」といった侮辱の言葉へと戻った。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P336-337

※一部改行しました

ラッサールの個人的な人間性には問題があったことがここからうかがえます。困窮するマルクス家に三週間も滞在したエピソードはなかなかインパクトがありますよね。この伝記はエンゲルスの伝記ですので割とさらっと書かれていますが他のマルクス伝記ではこのエピソードはかなりどぎつく書かれています。マルクスが激怒するのもわかる気がします。

また、彼個人の人間性だけでなく、思想面でも彼は危険でした。上の箇所でもすでに解説されていますが、引き続きさらに詳しく見ていきましょう。

ラッサールはなぜマルクス・エンゲルスにとって脅威だったのか

ラッサールの知的遺産は、それが「ユダヤ人的狡猾さ」に帰するにしろ、そうでないにしろ、間違いなくドイツの労働者階級の政策に重大な影響を遺した。

「イジーはこの運動にトーリー-チャーティスト的な性格を与えてしまい、それを払いのけるのは難しいだろう」と、エンゲルスは彼の死後に悔やみながら記した。

ドイツ諸国が向かっている方向を考えれば、とりわけ危険だった。ビスマルクはどうやらかつての敵のナポレオン三世から学び、いまや大衆に迎合する権威主義というボナパルト主義の様式をうまいこと真似ているようだった。選挙を管理して、厳密に政治的均衡をつくりだすことで、「実際の国家権力」は「将校と官僚からなる特別階級の手に」巧みに委ねられることになった。

ビスマルクが国家による絶対主義を崇拝していることは、いまや世論と参政権の拡大のもとに覆い隠された。ラッサールとその信奉者はその罠に喜んでまともにはまってしまったらしい。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P338

※一部改行しました

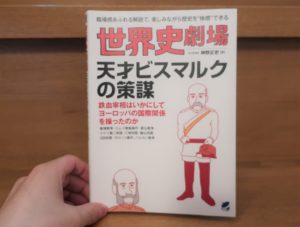

ラッサールの思想はマルクスが強力な敵とみなしている「プロイセンのビスマルク」を利することになっていたのでした。これがマルクスにとっては非常に脅威なのでした。ラッサールそのものというよりも、彼の思想によって多くの人が結果的にビスマルクの思うままの方向に向かってしまっていることが問題だったのでした。

ビスマルクは1860年代から急速に力をつけ始めたプロイセンの宰相です。彼の存在は後のヨーロッパの歴史に絶大な影響を与えることになります。1914年の第一次世界大戦の伏線はすでにここから始まっていたのです。

その最たるものが1870年の普仏戦争です。ビスマルクの策謀によって普仏戦争が勃発し、その結果ナポレオン三世のフランス第二帝政が崩壊した歴史的事件です。この直後に生まれるのがマルクスの生涯にも巨大な意味を持つパリ・コミューンになります。

ビスマルクについては以下の参考書がおすすめですのでぜひご覧ください。

また、普仏戦争、パリコミューンを描いたものとして最もお薦めしたいのがフランスの大作家エミール・ゾラの『壊滅』です。とにかく面白い作品です!

戦争文学の傑作と呼ばれるほどの逸品です。訳者も次のように絶賛しています。

普仏戦争とパリ・コミューンの二つの敗北を物語の背景にした「敗北の文学」と称すべき内容であり、そのことによって異彩を放ちながらも現在に至るまで日本ではほとんど読まれていない知られざる19世紀フランス文学の金字塔といっていいでしょう。

論創社出版 小田光雄訳『壊滅』より

私もこの作品を読んで衝撃を受けました。ここまでの作品はなかなかお目にかかれることはありません。ぜひおすすめしたい作品です。

ラッサール主義に対抗するために書かれた『ゴータ綱領批判』

幸い、マルクスとエンゲルスには、ラッサールによるビスマルク妥協策に対抗できる党があった。もしくはそう考えた。

鉄道、道路、海運業のインフラ整備の巨大プロジェクトが、化学、金属、電気産業のいちじるしい進歩とともに、十九世紀後半に都市部で前例のない労働者階級の拡大を引き起こした。これはルール川流域が活況を呈した時代だった。

工場の生産ラインや、広大な鋳物工場、カルテル、四大銀行―ドイツ銀行、ドレスナー銀行、ダルムシュタット銀行、ディスコント・ゲゼルシャフト―を後ろ盾にした株式会社などである。

大規模な産業化と都市化が進むとともに、べルリン、ミュンヘン、ハンブルク、フランクフルトの人口過密の労働者地区で、急進派の政策が新たに支持されるようになった。

一八六九年には、これらの有権者はアイゼナハでアウグスト・べーべルとヴィルへルム・リープクネヒトが創設したドイツ社会民主党働党において発言力をもつようになった。

アイゼナハの党は中道的な中流階級の党と提携することに反対し、プロイセンの拡大に疑念をもち、明らかにマルクス主義的なアプローチで社会主義を奉じていることもあって、マルクスとエンゲルスは同党をこよなく誇りに思い、インターナショナルの理想を最も正統なかたちで、実際的に具現化するものと見なした。

イギリスの労働者階級運動を蝕む怠惰さもなければ、フランス人やべルギー人に見られるプルードン主義との混同や、スペインとイタリアにはびこるバクーニン主義の悪影響もなかった。

もちろん、〔科学的社会主義の〕創始者たちは、アイゼナハ派が間違った方向に進んでいると思われる点についてはすぐに指摘したし、民主的な党の運営に必然的に伴うさまざまな妥協に関連して、リープクネヒトにはとくに難題を突きつけることが多かった。

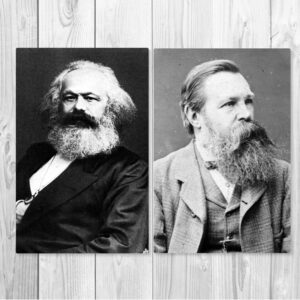

彼らの批判は一八七五年に頂点に達した。ゴータの会議でリープクネヒトがドイツ社会主義労働党(Sozialistiche Arbeiterpartei Deutschland/SAPD)の旗印のもとで、アイゼナハ派をラッサールの全ドイツ労働者協会と合併させたときのことだ。

リージェンツ・パーク・ロードで、エンゲルスは懐疑的になっていた。マルクスが辛辣な『ゴータ綱領批判』を執筆し、アイゼナハ派が騙されたラッサール派のごまかしを一つひとつ強調するあいだ、エンゲルスはべーべルが労働組合主義への肩入れをやめ、「賃金の鉄則」という欠陥のある考えを受け入れ、社会・政治的不平等を撤廃するという空想的な戯言を支持したことを厳しく批判した。

自由奔放で上流生活をこよなく愛するエンゲルスは、決して平等主義ではなかった。

「生活水準というものはつねになんらかの不平等を明らかにするものであり、それは最小限に縮められるかもしれないが、決してなくなりはしない。山奥の住民の生活水準は平野部の人間の水準とはいつまでも異なるだろう。社会主義の社会を平等な世界とする概念は、一方的なフランス流の概念だ」。

ラッサール主義に浅ましく追従するリープクネヒトが、イデオロギー的に束縛されまいとする兆候を示したため、エンゲルスは尊大な態度でべーべルにこう警告した。「マルクスと私はそのような根拠による新党の結成は認めることはできないし、それにたいしてどんな態度を―公的にも私的にも―とるべきか、きわめて真剣に検討しなけれぱならないだろう。国外ではわれわれが、ドイツ社会民主党働党のありとあらゆる声明と活動に責任をもたされていることを忘れないでくれ」。

彼らは自分たちの激しい怒りのほとんどを、「統一を達成し、そのためにはどんな代償も払おうと」切羽詰まっていて、事前に相談しなかったリープクネヒトに向けた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P338-340

※一部改行しました

マルクス・エンゲルスがドイツで有望と見なしていた党が、ラッサールの影響を強く受けてしまっている。そのことは彼らにとっては我慢ならないことでした。

その結果書かれたのがマルクスの『ゴータ批判綱領』だったのでした。

そしてこの箇所で一つ、気になった箇所がありました。それがこちらです。

『自由奔放で上流生活をこよなく愛するエンゲルスは、決して平等主義ではなかった。

「生活水準というものはつねになんらかの不平等を明らかにするものであり、それは最小限に縮められるかもしれないが、決してなくなりはしない。山奥の住民の生活水準は平野部の人間の水準とはいつまでも異なるだろう。社会主義の社会を平等な世界とする概念は、一方的なフランス流の概念だ」。』

かつて『共産党宣言』でブルジョワを打ち倒そうと共産主義を高らかに掲げていたエンゲルスはどこに行ってしまったのでしょうか。

こうなってくるとこの時のマルクス・エンゲルスが何を根拠に自説を説いているのか、どこへ向かおうとしているのかがわからなくなってきました。これは『資本論』第1巻が発表されてからしばらくしての出来事です。

貧困に苦しむ労働者を救う教えというように『資本論』やマルクス主義はイメージされがちですが、マルクス・エンゲルスは本当にそういうことを本心から考えていたのかといよいよ疑問に思うようになってきました。

彼らは本当は何を成し遂げようとしていたのでしょう。

どうもこれまでの彼らの生涯を見ていると、政治闘争の道具としての「思想」のように思えてきます。

これは簡単には結論を出せる問題ではありませんのでここではこれ以上はお話しできませんが、マルクス主義とは何なのかというのはいよいよ複雑極まる問題になってきたなと思います。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント