(69)レーニン・スターリンのマルクス主義について考える~マルクス・エンゲルスは有罪か?

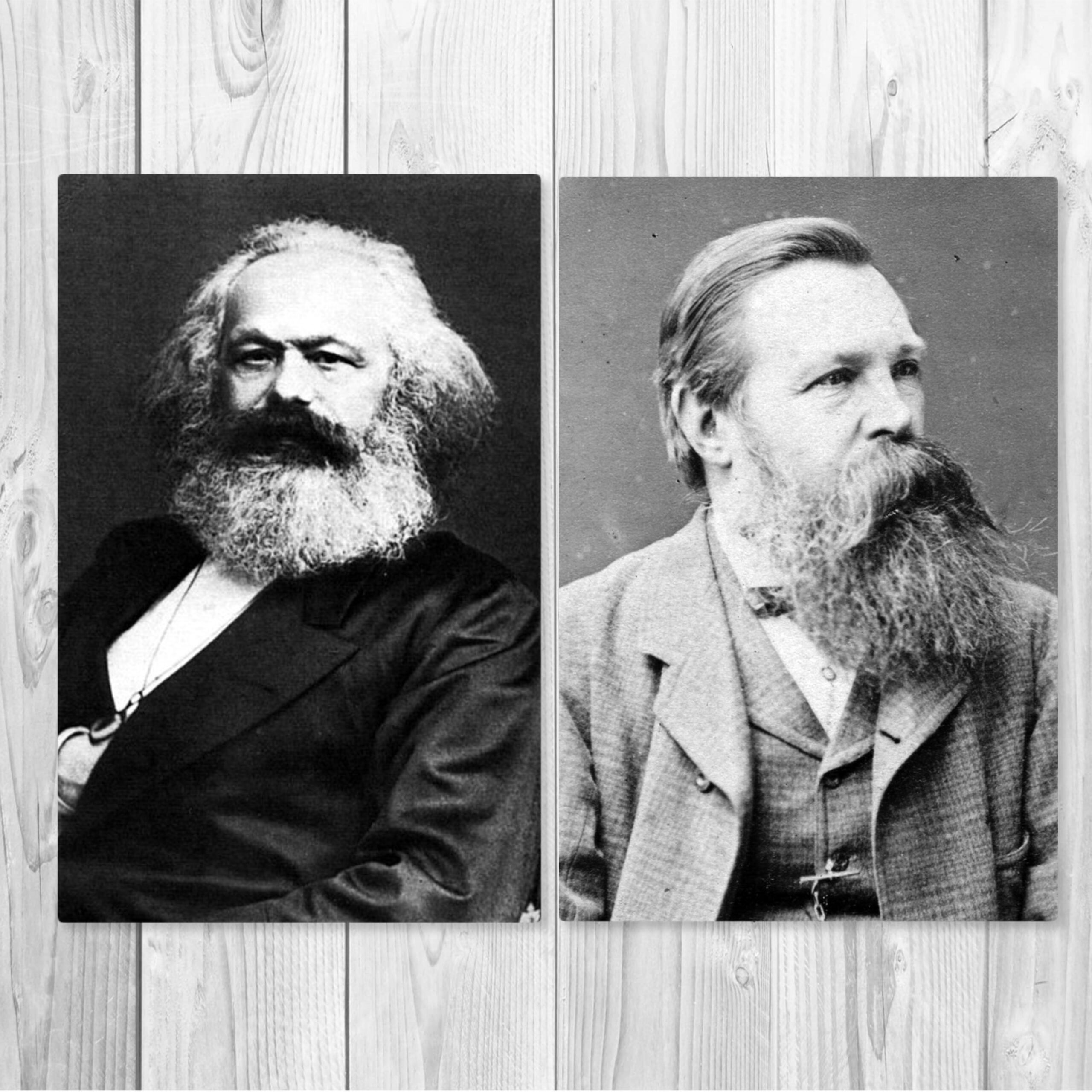

マルクス・エンゲルスは本当に歴史の責任者なのか~レーニン・スターリンのマルクス主義「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(69)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

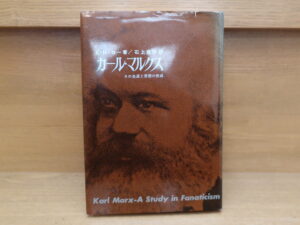

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

今回の記事で長々と続けてきたこのシリーズもいよいよ最後になります。

では、早速始めていきましょう。

マルクス・エンゲルスは有罪か?

マルクスとエンゲルスの哲学の説得力を弱めるために、彼らの論敵が採用した常套手段はこれまでずっと、安直に強制労働収容所に結びつけることだった。

古い社会から新しい社会を生みださせるうえではつねに武力が一役買ったなどと言及すれば、読者はたちまちクラスノヤルスクの収容所を思い浮かべるのである。

「自身の特異な方法で、彼[レー二ン]は実際のところ、マルクスとエンゲルスの学説や行動にこれ以上にないほど忠実だった」と、ロバート・サーヴィスは共産主義の近代史のなかで表現している。

「マルクス主義の共同創始者たちは暴力革命、独裁制、および恐怖政治を承認していた……レーニン主義の多くの前提は十九世紀なかばのマルクス主義からじかに生じたものなのだ」。

そのうえ、ソ連や東側ブロックの政治指導者の多くも、当時の反帝国主義を掲げる共産主義運動も、とりわけエンゲルスの作品を通して自分たちのマルクス主義に到達した。

彼の著作―『反デューリング論』と、『空想から科学へ』の要約版、『フォイエルバッハ論―ルートヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』は、『資本論』の背後にある複雑さに容易に到達できる手段を提供するものだった。そしてロシアでは、それがどこにもまして顕著であった。

前述したように、マルクスとエンゲルスはつねづねロシアでプロレタリア革命が起こる見込みについては、慎重でありつづけた。オプシチナ〔共同土地所有〕の役割に関する説明がはてしなく変わることや、専制政治にたいする東洋的な傾向への懸念、産業化のスピードをめぐる議論、および小作農の役割などから、マルクスはロシアが社会主義にいたる道があるとすれば、先進的な西欧でそれを補完するプロレタリア革命が同時に起きた場合のみだろうと結論づけた。

エンゲルスはこれを認めすらしなかっただろう。晩年になっても、彼はまだ封建的なツァーリの国家は、大規模な産業化と、労働者階級の貧困化、およびブルジョア支配という中間的段階をすべて経なければ、革命のどんな見込みも現われないと頑なに信じつづけた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P466-467

※一部改行しました

ロシアにおける革命については以前紹介した「マルクスはロシアでの革命についてどのように考えていたのか「マルクスとエンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(60)」の記事でもお話ししました。

上の引用にもありましたように、マルクス・エンゲルスは資本主義の発達していないロシアでプロレタリアート革命が起こるとはほとんど考えていなかったことがわかります。

ですがその後このロシアで最も熱烈にマルクス主義が奉じられることになろうとは彼らも予想していなかったのではないでしょうか。

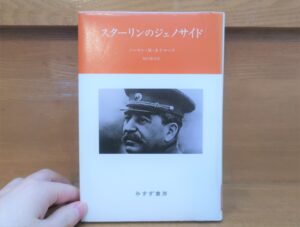

ロシアにおけるマルクス主義の指導者プレハーノフとレーニン

しかし、歴史はロシアに早く到着し、一九一七年にはレーニンのボリシェヴィキが大衆の革命を彼らの途方もないイデオロギー実験へと方向転換させるのに成功した。

この人民委員会議の初代議長は確かに彼なりにマルクスを知っていたが、しばしば彼なりのエンゲルスをより好んだようだった。

それどころか、レーニンは「エンゲルスの著作をすべて考慮しなければ、マルクス主義を理解し、それを完全に提唱するのは不可能」だと考えていた。

レーニンに最初にマルクス主義の信条を教え、そしておそらくは最も影響力をもっていた人物は、労働解放団の亡命ロシア人指導者ゲオルギー・プレハーノフだった。

ジュネーヴの拠点から、プレハーノフはロシアでマルクス主義を実践するための最も効果的な方法について、何度となくエンゲルスに哲学面と戦略面の助言を求めた。「まず初めに、どうか〈先生〉は勘弁してください。僕の名前はただのエンゲルスです」と、〈大ラマ僧〉はプレハーノフのとくに鼻につく問い合わせに答えた。

プレハーノフがエンゲルスを読んで理解したことは、歴史、自然科学、経済学、そして何よりも政治行動を説明しうる完全な理論体系として、マルクス主義を信奉することだった。

プレハーノフはマルクス主義に〈弁証法的唯物論〉の称号を与えた最初の人であり、彼がそれによって意味していたのは、マルクスとエンゲルスによるへーゲルの弁証法の応用にもとづいた厳格な世界観であった。

段階を追って矛盾を説明し、量的変化から質的変化になり、否定を否定する弁証法的唯物論は、ロシアの革命家たちに明確な政治地図を与えてくれるように思われた。

しかし、プレハーノフはつねに知識人としての純粋さを保ちつづけた。社会主義を―ロシアでもどこでも―一夜にして押しつけることはできず、ブルジョワ民主主義の支配と持続する産業発展の時代を経なければならないとするエンゲルスの確信から、プレハーノフが逸脱することはなかった。

資本主義社会の矛盾が共産主義への変貌に必要な前提条件だと信じていたプレハーノフは、レーニンの主張する前衛に立つエリートが引き起こすトップダウン方式の社会主義革命を心底から嫌っていた。

ロシア社会でそのような熱病的暴動が起きれば、その結果は、「古代中国やぺルシャの帝国のやり方に倣った政治的堕胎―共産主義の土台にツァーリの専制政治が復活」することになるだろうと、プレハーノフは恐れた。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P467-468

※一部改行しました

ロシアのマルクス主義の基礎はこのプレハーノフという人物にあったのでした。

そしてこの人物はマルクスその人よりも「エンゲルスを通したマルクス主義」ということを重んじていたようです。

また、「レーニンに最初にマルクス主義の信条を教え、そしておそらくは最も影響力をもっていた人物は、労働解放団の亡命ロシア人指導者ゲオルギー・プレハーノフだった。」とありますように、レーニンにマルクス主義を授けたのがこの人物だったというのも大きな意味があると思います。

レーニンについては以下のV・セベスチェン著『レーニン 権力と愛』という伝記が非常におすすめですのでぜひこちらもご参照ください。

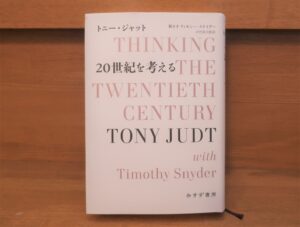

哲学の伝言ゲーム?

レーニンはそのような留保は無視したが、間違いなくエンゲルス流のマルクスをプレハーノフ流に解釈したものには固執した。

伝言ゲームの哲学版にも似た状況で、エンゲルスのマルクス主義は―修正もありうると、謙虚を装いながら―〈教義〉へと変容したのである。

「弁証法こそが〈へーゲルと〉マルクス主義の知識の理論なのである」と、レーニンは断言した。

レーニンにとってのマルクス主義は「鋼鉄の固まり」にも似た理論の完全な体系なのであって、そこからは「一つの基本的前提も一つの必須部分も、客観的真実から乖離することなしに、ブルジョワの反動的な嘘の餌食にならず削除することはできないのである」。

弁証法による不変の自然法則は、社会主義の避けられない科学的な興隆を説明していた。いったん権威をもてば―そして正しく理解されれば―それらの法則は共産主義の統治のための完全な綱領を提示していたのだ。

「マルクス主義の完全性に関するこの主張は、プレハーノフからレーニンが受け継いだもので、それがソ連の国家イデオロギーの一部となった」と、レシェク・コワコフスキは考える。

弁証法は革命家レーニンに深い知的な自信を与え、イデオロギーに恐ろしいほどの厳格さを認めたのである。

『カール・マルクスの教え』の熱のこもり過ぎた一節で、レーニンは弁証法的唯物論の刺激的な神秘をダーウィンの進化論と好意的に比較している。

発展は、いわばすでに過ぎた段階を繰り返すようだが、異なった方法で、より高い次元で(「否定の否定」)で繰り返す。それは言うなれば、一本の直線ではなく、螺旋を描いて発展する。跳んで跳ねる発展、大惨事、革命である。「段階制の合間」だ。量から質への転化、矛盾によって授けられた、発展への内なる衝動、特定の機構や、特定の現象内部、あるいは特定の社会のなかで反応する異なった勢力と傾向の軋轢。相互依存、およびすべての現象のあらゆる側面間の最も緊密で解消できない結びつき(歴史はすべての新しい側面をあらわにする)、法則に従って進む一つの世界的な運動プロセスを提示する結びつき―そうしたものが、進化の学説として、現在の学説よりも充実した意味をもつ弁証法のいくつかの特徴なのである。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P468-469

※一部改行しました レーニンの言葉は改行せず、太字にしています

「伝言ゲームの哲学版にも似た状況で、エンゲルスのマルクス主義は―修正もありうると、謙虚を装いながら―〈教義〉へと変容したのである。」

伝言ゲームの哲学版・・・

これはレーニンに限らず、あらゆる思想、あらゆる宗教においても非常に重要な指摘であると私は思います。

まさに思想、宗教はこうした受け取り手の受容の変化によって変容し続けてきた歴史なのではないでしょうか。

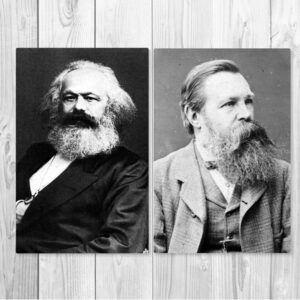

レーニンからスターリンへ~さらなる硬直化、絶対的な真理へ

ヨシフ・スターリンは、弁証法的唯物論をさらに高度な次元で実践に導入した。

ソ連政権がマルクスとエンゲルスの原則―疎外の終焉、国家の衰退、共産主義のグローバルな要求―からさらに激しく逸脱したと思われるなかで、その公式雄弁術はより鼻につくかたちで正統性を主張するようになった。

「マルクス主義は社会主義の理論であるだけではない。これは完全な世界の展望で、哲学的体系であり、マルクスのプロレタリア的社会主義はそこから論理的につづくものだ」と、スターリンは明言した。「この哲学体系は弁証法的唯物論と呼ばれる」。

彼はさらにソ連の公式文献のなかでもきわめて重要な出版物、『ソ連共産党歴史小教程』(一九三八年)への個人的な寄稿文のなかで、意図したことを明確に概説した。

スターリンが書いた章、「弁証法的、史的唯物論」は、ソビエト体制のマルクス原理主義を説くもので、人民委員の法令の厳格な権威をもって始まった。

「弁証法的唯物論はマルクス-レーニン主義の党の世界的展望である」。

エンゲルスの『自然の弁証法』から直接引用した、さまざまな科学的転化―水から蒸気、酸素からオゾンなど―を使って、スターリンは形態におけるこうした急激な変化が、自然は関連し合い統合された全体をなしていて、変化が急速に突如として起こる連続した運動状態にあり、その発展を動かすものはあらゆる自然現象に特有の内在する矛盾だとするエンゲルスの主張をいかに裏づけるかを説明した。

エンゲルス、レーニンのいずれよりも格段に細かく、スターリンは弁証法的唯物論が政治におよぼす影響を、改革主義や社会民主主義的な解釈には真っ向から挑戦するかたちで詳述した。

「ゆっくりとした量的変化が急速かつ突然の変化に移行するのが発展の法則であるならば、抑圧された階級によって起きた革命はかなり自然で不可避の現象であることは明らかである」と、彼は推論した。

「したがって、資本主義から社会主義への移行と、資本主義のくびきからの労働者階級の解放は、ゆっくりした変化や、改革によって実行することはできず、資本主義制度を革命によって質的に変化させることによってのみ達しうるのである」

完全なイデオロギー的正当性を強調しようとして、スターリンはソ連の国家の行動をマルクス―レーニン主義の科学的原則に密接に結びつけた。

「科学と実際の活動のあいだの絆が、理論と実践とのあいだのその統一性が、プロレタリアートの党を導く星となるはずである」。

そして共産党は、どの点から見てもスターリンの意思を意味しており、当然ながらプロレタリアートの真の利害を体現しているので、党が遂行するすべての政策は、必然的にマルクス主義的神聖さをもつものとしてイデオロギー面で認可されることになった。

コルネリュウス・カストリアディスはソ連の論理的根拠を最もよく説明している。

「歴史の真の理論が存在するとすれば、物事に理性が働いているとすれば、こうした発展がとる方向はこの理論の専門家に、この合理性の技術者に任せるべきであるのは明らかである……。この概念が正しければ、この権力も絶対的であるに違いない」。

ソビエト体制では、党が命令したことはすぐさま科学的事実となった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P469-471

※一部改行しました

スターリンはプレハーノフ、レーニンのマルクス主義をさらに先鋭化して国家運営に適用しました。

そしてそれは政治だけではなく科学や文化、あらゆる分野にまたがるものでした。

また、ここに出てきた『ソ連共産党歴史小教程』なるものを私も入手してみたのですが、これがまたものすごいオーラを発する作品でした。

今回の記事ではこの本についてはお話しできませんが、興味のある方はぜひ手に取って頂けたらと思います。

スターリンについて知るため伝記は以下のモンテフィオーリ著『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』と『スターリン 青春と革命の時代』がおすすめです。

スターリンと異端審問~恐怖支配と全体主義による異端狩り

恐怖と全面支配を背景に、スターリン主義の国家はマルクス哲学の微妙な意味合いや複雑さを硬直した正当性へと変え、それがロシアの文化、科学、政治だけでなく人びとの私生活にいたるまで、ほぼあらゆる方面に影響をおよぼした。

エンゲルスは社会主義の発展を初期のキリスト教会と比較したが、ソ連においてはそれは異端狩りをする中世のカトリック教義の最悪の形態によく似たものになり、全体主義的な典礼に、逸脱を許さない儀式、勢揃いする共産主義の聖人たちを伴うものとなった。

疑問をはさむ余地はなかった。この「信仰」が進むべき道と真実、生命、それに社会の救済の完全な構想を与えたのである。

スターリンの『小教程』はその聖典であり、社会主義思想のすべての問題に関する正しい党路線を明記した、マルクス-レーニン主義の議論の余地のない解説だったのである。

「これはどこでもひっきりなしに出版され、教えられた」と、コワコフスキは回想する。「中等学校の上級形態や、あらゆる高等教育の場や、党の講義などで、何かが指導されるときはどこでも、『小教程』がソビエト国民の主要な知的糧となった」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P471-472

※一部改行しました

ソ連の恐怖政治はここで語られるように中世の異端審問を彷彿とさせるものでした。

この異端審問とソ連の恐怖政治については以下のトビー・グリーン著『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖支配』、ノーマン・M・ネイマーク著『スターリンのジェノサイド』、ニコラ・ヴェルト著『共食いの島 スターリンの知られざるグラーグ』という本がおすすめです。

世界に広がる『小教程』~20世紀のマルクス主義の聖典はエンゲルスから多く引用していた

ソ連の地政学的な勢力範囲が拡大するにつれ、『小教程』も洗練された表紙と、モスクワの高品質の印刷で何千万という部数で世界に広まっていった。

その効果は、弁証法的唯物論を二十世紀で最も影響力のある哲学の一つにし、プノンぺンからパリ、ロンドン北部にいたるまで、共産主義者のあいだで暗記され、暗誦されるものとなった。

その冷徹な確実さのなかに、ラファエル・サミュエルという名の歴史家志望の若者は浸っていた。

「社会の科学として、それはすべてを網羅する決定論として登場し、そこでは偶発的出来事が不可避なものとして明らかにされ、原因は結果によって容赦なく追及された」と、彼はグレートブリテン共産党のロンドン社会に育ったことを追想しながらのちに書いた。

「推論の様式として、われわれには理解と普遍的なルールが先験的に与えられている―行動への指針でもあれば、予言的な権威の源でもある思考の法則である」。

しかし、マルクス哲学の要点はまだ世界を変えることにありつづけた。「スターリンの格言、〈実践を伴わない理論は不毛だ。理論を伴わない実践は盲目だ〉は、弁証法の講義におけるエンゲルスの沸騰するやかん[水から蒸気への変化を、量から質への変化として例証したもの]と同じくらい共産主義者の世代には慣れ親しんだものとなった」。

スターリンの『小教程』は『反デューリング論』から幅広く引用していたし、プレハーノフとレーニンはマルクスよりもエンゲルスの著作を手軽に引用することが多かった。

また、ソビエト指導のグローバル共産主義運動を推進する哲学を提供したのは―余剰価値の理論よりもはるかに―弁証法的唯物論であった。「ソビエト・マルクス主義では、弁証法を説明するためにしばしば引用された権威ある典拠は『自然の弁証法』だった」と、へルべルト・マルクーゼは一九五〇年代に報告した。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P471-472

※一部改行しました

「社会の科学として、それはすべてを網羅する決定論として登場し、そこでは偶発的出来事が不可避なものとして明らかにされ、原因は結果によって容赦なく追及された」

「推論の様式として、われわれには理解と普遍的なルールが先験的に与えられている―行動への指針でもあれば、予言的な権威の源でもある思考の法則である」

こうした点はソ連のマルクス主義を考える上で大きなポイントになると思われます。

そしてこれらの思想の根拠となったのがマルクスそのものではなく、エンゲルスを通したマルクスだったというのはやはり見逃せないのではないでしょうか。

その中でも大きな影響を与えたのが以前紹介した『自然の弁証法』や『反デューリング論』になります。こちらについては以下の記事でお話ししていますのでぜひこちらをご覧ください。

著者の結論~マルクス・エンゲルスに全ての罪の責任を押し付けるべきではない

したがって繰り返すが、エンゲルスはマルクス-レーニン主義の旗印のもとで実践された恐ろしい悪事の責任を負っていたのだろうか?

歴史上の蛮行への謝罪が盛んな現代においてすら、その問いは否定されなければならない。

エンゲルスにしろ、マルクスにしろ、何世代ものちのこれら歴史上の人物たちによる犯罪にたいして、理解しうるかたちで責任を負わせることはできない。

アダム・スミスが自由市場の欧米の不平等を咎められるべきでないように、あるいは現代のプロテスタント福音主義の本質をマルティン・ルターのせいにしたり、オサマ・ビン・ラディンの残虐行為を預言者ムハンマドのせいだと考えたりできないように、スターリン主義によって(あるいは毛沢東の中国や、ポルポトのカンボジア、メンギスツのエチオピアで)抹殺された何百万もの人びとは、十九世紀のロンドンにいた二人の哲学者のせいで命を落としたのではない。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P472

さあ、いよいよ本書の総まとめに入ります。

著者は本書の冒頭で、近年世界中でマルクスの再評価が進んでいる一方、ソ連や中国などの共産国での恐怖政治の責任がエンゲルスに押し付けられているという風潮を指摘していました。

そうした風潮に対し、「エンゲルスは本当に有罪なのか?」ということを検証するべくこの本ではマルクス・エンゲルスの生涯や思想背景を追ってきたのでありました。

そして著者はここで次のように結論づけます。

「アダム・スミスが自由市場の欧米の不平等を咎められるべきでないように、あるいは現代のプロテスタント福音主義の本質をマルティン・ルターのせいにしたり、オサマ・ビン・ラディンの残虐行為を預言者ムハンマドのせいだと考えたりできないように、スターリン主義によって(あるいは毛沢東の中国や、ポルポトのカンボジア、メンギスツのエチオピアで)抹殺された何百万もの人びとは、十九世紀のロンドンにいた二人の哲学者のせいで命を落としたのではない。」

これには私も賛同です。

私もこの作品を読むまではマルクス・エンゲルスは後の時代にとてつもない影響を与える危険な思想を生み出した張本人であるというイメージを持っていました。

ですが、彼らの生涯を見ていくと、彼らを単に全ての悪の元凶と見なすことはできないのではないかという思いを私も抱くようになりました。

マルクス、エンゲルスに関してはマルクス、エンゲルスの生涯や思想そのものから考えていかねばならないと思います。彼らは彼らは生きた時代と共にありました。

マルクス・エンゲルス、二人とも矛盾を抱えた人物でもありましたが、それでもなお時代を動かすエネルギーを持った歴史上の大人物です。私も彼らの矛盾に対して憤慨したり疑問に思うことは多々ありました。ですが現代日本を生きる私たちのスケールでは測り切れないものを持っていたのは事実だと思いますし、私たちの価値観で彼らを測ろうとするのもなかなかに難しい問題です。

正直、私は今やマルクス・エンゲルスを一概に断罪する気持ちにはなりません。

ですがマルクス・エンゲルスの思想は危険なものをはらんでいるという念に変わりはありません。彼らの思想は不満を持った多くの人を煽動し、社会を根本的に変えようとする動きをもたらします。

世の中を変えること自体は悪ではありません。

ですが彼らの思想は体制転覆や権力掌握を狙う人間にとってあまりに便利すぎるのです。

「マルクス・エンゲルスは無罪だ。真のマルクス主義はソ連や中国とは違う」と、現代のマルクス主義者も言います。

たしかにソ連や中国に関するマルクス・エンゲルスは無罪かもしれません。ですがソ連や中国に利用されたのがマルクス主義であることは疑いようがありません。

マルクス主義は権力構築に非常に効果を発揮する教えです。

いかに「労働者のため」と言いつつも、その真の目的は何なのか。

そのことについてはマルクス・エンゲルス自身が実は権力掌握のために動いていたという事からも明らかです。そのことについては以下の記事でもお話ししました。

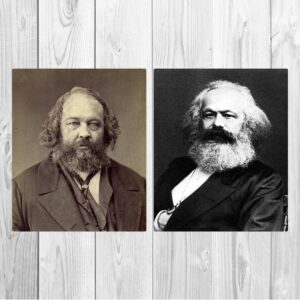

そして極めつけはマルクス・エンゲルスのライバル、バクーニンが見抜いていたマルクス主義の決定的な弱点です。

いかに美しい言葉を並べようと、彼らマルクス主義者のエリートたちが権力を握ればその体制を維持するために何をし始めるのか。いや、せざるをえないのか。マルクス主義思想そのものが必然的にもたらす恐るべき権威主義をバクーニンは指摘します。

ここでは長くなりますのでお話しできませんが、ソ連や中国、その他共産圏で起こったことはマルクス・エンゲルスに直接責任はなかったにしても、それを誘発するものを具えていたのは確かなのではないでしょうか。

マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景を学べたことは「宗教とは何か」を考える上で本当にありがたい経験になりました。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント