目次

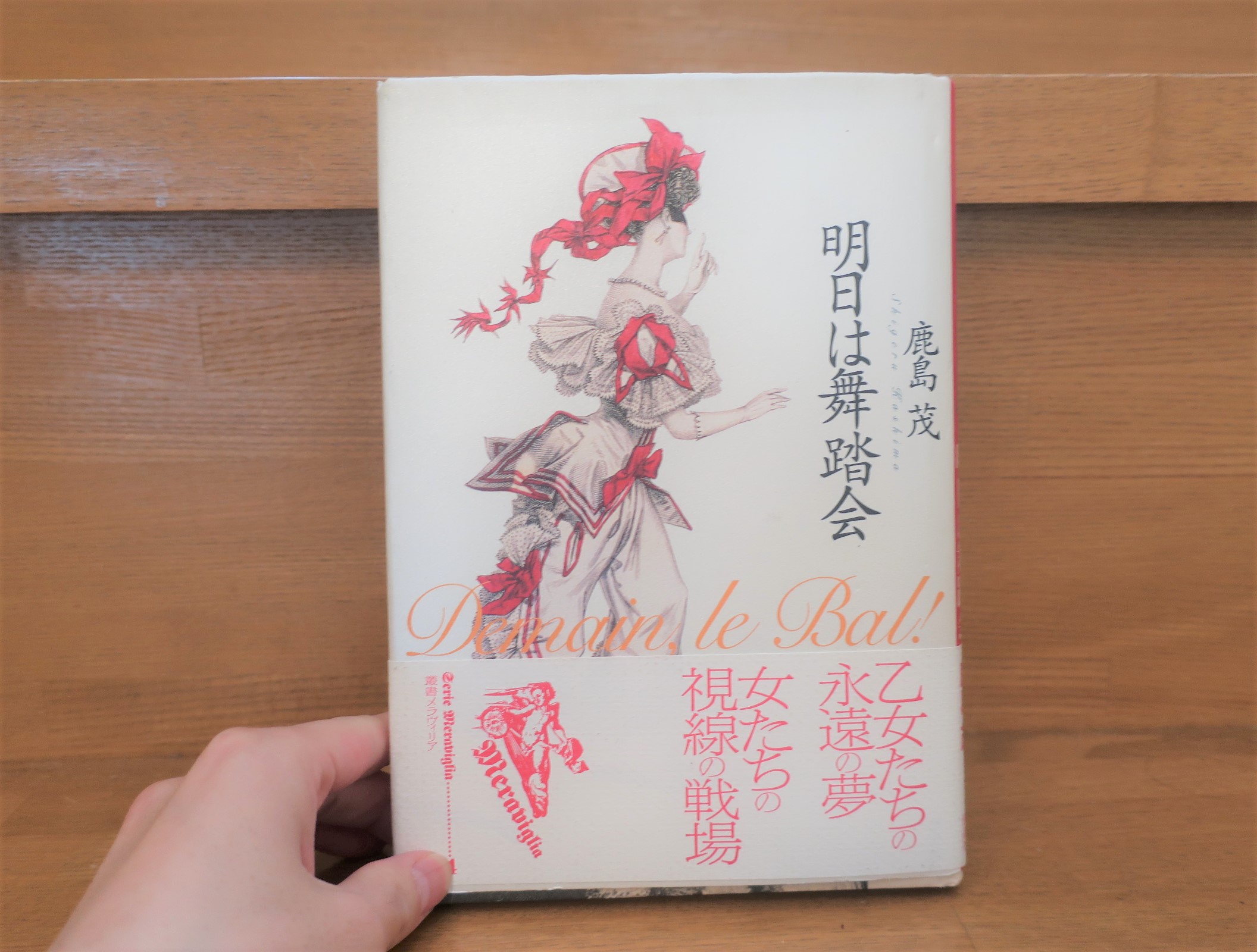

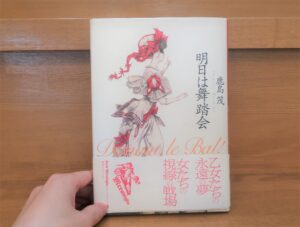

鹿島茂『明日は舞踏会』概要と感想~夢の社交界とパリの女性たちの恋愛と結婚模様を解説!

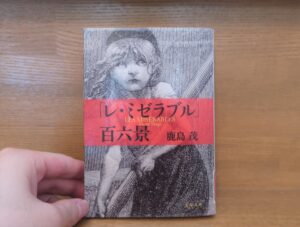

今回ご紹介するのは1997年に作品社より発行された鹿島茂著『明日は舞踏会』です。

早速この本について見ていきましょう。

もしも十九世紀のパリで生活できるなら、一度は華麗なドレスに身をつつみ、舞踏会でワルツを踊ってみたい…。乙女たちの永遠の夢舞踏会、優美可憐な衣装を競いあう視線の戦場の風俗を、「二人の若妻の手記」を元に探る。

チュイルリ公園の果たしていた機能とは、―貴婦人にとっては、どれほど多くのダンディーが審判を仰ぎに自分のところにやってくるかを知る人気投票に近いものだった。ようするに、この当時のチュイルリ公園は、「見る」/「見られる」という、いかにもフランス的な男女の恋愛ゲームの一回戦が毎日繰り広げられている視線の競技場のようなものだったのである。乙女たちの永遠の夢。女たちの視線の戦場。

Amazon商品紹介ページより(単行本版)

前回の記事で紹介した『馬車が買いたい!』ではパリの若い青年たちの成り上がりストーリーについて書かれていましたが今作はその女性版になります。

女性にとって、舞踏会は戦場です。ここでの立ち振る舞いがその後の生活に決定的な影響を与えかねません。

華やかな衣装に身を包み、優雅な社交界でダンディー達と夢のようなひと時を…という憧れがこの本を読むともしかしたら壊れてしまうかもしません。

社交界は想像以上にシビアで現実的な戦いの場だったようです。

当時の結婚観や男女の恋愛事情を知るには打ってつけの1冊です。

フランス文学がなぜどろどろの不倫や恋愛ものだらけなのかが見えてきます。

フランスといえば奥手な日本人にはわからない、恋愛上手というようなイメージがありますがその秘密もこの辺に隠されているように思えてきます。

イラストもたくさん挿入されており、とても楽しく読んでいける本なのでフランス社交界に興味のある方には特におすすめの一冊です。

以前紹介した『職業別 パリ風俗』、そして前回の『馬車が買いたい!』と合わせて読むことで19世紀フランスの人々の生活がかなりくっきりと浮かび上がってきます。鹿島氏の著作のいいところはとにかく面白いという点です。語り口がもう素晴らしいです。好奇心がそそられ、もっと知りたいという思いがどんどん膨らんでいきます。

私たち日本人を魅了してやまないフランスですが、その実態に迫る素晴らしい作品です。19世紀のフランスという私達とはまったく異なる文化を知ることで、私達自身の文化や生活を考える鏡にもなる作品です。異質なものと相対するからこそ、私達の当たり前の価値観が揺さぶられます。そうしたことから新たな発見や気づきが生まれ、私達の世界は広がっていきます。この本はそんな体験を与えてくれる本です。ぜひともおすすめしたい一冊となっています。

以上、「鹿島茂『明日は舞踏会』夢の社交界とパリの女性たちの恋愛と結婚模様を解説!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

明日は舞踏会 (中公文庫 か 56-2)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

鹿島茂『怪帝ナポレオンⅢ世 第二帝政全史』あらすじと感想~ナポレオン三世の知られざる治世と実態に迫...

ナポレオン三世のフランス第二帝政という日本ではあまりメジャーではない時代ですが、この時代がどれだけ革新的で重要な社会変革が起きていたかをこの本では知ることになります。人々の欲望を刺激する消費資本主義が発展したのもまさしくこの時代のパリからです。その過程を見ていくのもものすごく興味深いです。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

鹿島茂『馬車が買いたい!』あらすじと感想~青年たちのフレンチ・ドリームと19世紀パリの生活を知るな...

この本ではフランスにおける移動手段の説明から始まり、パリへの入場の手続き、宿探し、毎日の食事をどうするかを物語風に解説していきます。

そしてそこからダンディーになるためにどう青年たちが動いていくのか、またタイトルのようになぜ「馬車が買いたい!」と彼らが心の底から思うようになるのかという話に繋がっていきます。

関連記事

あわせて読みたい

フランス革命やナポレオンを学ぶのにおすすめの参考書一覧~レミゼの時代背景やフランス史を知るためにも

『レ・ミゼラブル』の世界は1789年のフランス革命やその後のナポレオン時代と直結しています。これらの歴史を知った上でレミゼを観ると、もっともっと物語を楽しめること間違いなしです。

あわせて読みたい

(6)パリ、バルザックゆかりの地巡り~ブローニュの森、バルザックの家、ペール・ラシェーズ墓地へ

この記事では『ゴリオ爺さん』で有名なフランスの文豪バルザックゆかりの地を紹介していきます。

小説中で重要な意味を持つブローニュの森、そしてバルザックの家と、彼のお墓があるペール・ラシューズ墓地を順に見ていきます。

特にバルザックの家では彼愛用のステッキやコーヒーポッドも見れて大満足でした。

あわせて読みたい

(7)パリ下水道博物館~レミゼのジャン・ヴァルジャンが踏破した怪獣のはらわたを体験!その他ゆかりの...

私の大好きな『レ・ミゼラブル』の主人公ジャン・ヴァルジャンはパリの下水道を踏破しマリユスを救います。

ですが当時のパリはすさまじい悪臭と汚物の都市として知られていました。しかも下水道はほとんど迷宮と化し人が立ち入ることさえ危険な魔窟でした。ジャン・ヴァルジャンが踏破したこの闇と汚染の世界を少しでも感じられるならと私はこの博物館に向かったのでありました。

あわせて読みたい

(15)なぜ『罪と罰』のラスコーリニコフは『ゴリオ爺さん』のラスティニャックにならなかったのだろう...

一週間ほど滞在したパリでの日程もいよいよ終わりを迎えます。

『秋に記す夏の印象』ということでドストエフスキーに倣って私の印象を述べていこうという趣向でありましたが、なかなかドストエフスキー本人についてのことはここまで多くは語れませんでした。

ドストエフスキー自身もパリの名所や芸術などについてはほとんど語りませんでしたが、パリ篇の最後はやはり彼について思ったことを書いていきたいと思います。

この記事のメインテーマは『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフと、バルザックの『ゴリオ爺さん』の主人公ラスティニャックについてです。

あわせて読みたい

19世紀前半のフランス文化と人々の生活を知るためのおすすめ参考書9冊一覧

この記事では19世紀前半、特に1830年頃からのフランス文化と人々の生活を知るのに便利な書籍をご紹介していきます。

フランス文化といえば豪華な社交界やフランス料理、ファッションなどを思い浮かべるかと思いますが、それらが花開くのは実はフランス革命以後のこの時代からでした。

ロシアの上流社会はフランス文化に強い影響を受けています。この当時のフランス文化を知ることはロシア人のメンタリティーを学ぶことにもとても役に立つのではないでしょうか。

あわせて読みたい

バルザック『ゴリオ爺さん』あらすじと感想―フランス青年の成り上がり物語~ドストエフスキー『罪と罰』...

この小説を読んで、私は驚きました。

というのも、主人公の青年ラスティニャックの置かれた状況が『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフとそっくりだったのです。

『ゴリオ爺さん』を読むことで、ドストエフスキーがなぜラスティニャックと似ながらもその進む道が全く異なるラスコーリニコフを生み出したのかということも考えることが出来ました。

あわせて読みたい

鹿島茂『職業別 パリ風俗』あらすじと感想~19世紀パリの人々の生活と職業、時代背景を知るならこの一冊!

この本では19世紀中頃のパリの人々の生活を職業という面から見ていきます。

小説が書かれた当時に当たり前だったことはわざわざ書かれたりはしません。

学生や医者、教師、グリゼット、警察、ジャーナリストなどなど、この本では様々な職業の「当たり前」を知ることができます。

この本を読めばフランス文学がものすごくわかりやすくなります。

あわせて読みたい

パリのお針子グリゼットと学生の関係とは~19世紀フランスの若者達の出世コースと恋愛

グリゼットとは日本語訳するならば「お針子さん」と訳されます。

これまで当ブログでもお話ししてきた『レ・ミゼラブル』のファンテーヌはまさにこのグリゼットです。

フランス文学は当時の社会を映し出しています。そしてそれは現代日本を生きる私たちの鏡ともなることでしょう。

この記事ではそんなグリゼットと当時の時代背景について見ていきます

あわせて読みたい

なぜフランス人男性はモテるのか~パリの伊達男「ダンディー」の存在から考えてみた

フランス人男性といえばなんかもうそれだけでモテそうなイメージがありますよね。(勝手な偏見ですが笑)

でも、なぜ彼らはあんなに口が達者で恋愛上手なのか。

それもやはり、そうなっていくような時代背景があったからこそなのです。この記事ではそうした歴史的背景を見ていきたいと思います。。

あわせて読みたい

鹿島茂『パリ時間旅行』あらすじと感想~19世紀パリを体感する珠玉のエッセイ集。目から鱗の発見満載です!

この本の魅力は何と言っても鹿島氏の語り口にあります。

解説で「堅苦しい学問だの理論だのを振りかざすようなことはしない。魅惑的でロマンティックな仕掛けによって、パリという不思議にアプローチしてゆく」とありますようにとにかく読みやすくて面白いです。

この本はフランス文学を知る上でも役立つ知識が満載の1冊です。非常におすすめです。

あわせて読みたい

鹿島茂『フランス文学は役に立つ!』あらすじと感想~おすすめのフランス文学入門書!

フランス文学といえば「恋愛」を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。

ですが、単に「恋愛もの」だと侮るなかれ。フランス文学は現代社会を生きる私たちに恋愛だけでは収まらない大きな知恵を与えてくれる文学です。

この本ではフランス文学者鹿島茂氏が17世紀から20世紀までのフランス文学の代表作を取り上げ、その作品の概要とそこから学べる教訓を語ってくれます。これはフランス文学入門として最高の手引きとなります。

コメント

コメント一覧 (5件)

こんばんは。

水村美苗『日本語が亡びる時』(英語の世紀の中で)を読むと、いかにフランス語が豊かであるか、

そして、大切な言語文化がこれからどうなるのか、考えさせられます。

本を読む、言語に触れる、そんな事が当たり前だった頃は、今は昔、、、。

昭和の中頃の日本は、フランスに憧れてフランス病なるものが存在しました。

おそ松くんのイヤミは、そのアイコンでした。

フランスのバカロレアの科目には『哲学』があるそうです。

大学受験資格試験に『哲学』!

さすがフランスです。

鹿島茂のこの本、早速、読んでみたいと思います。

こんばんは!コメントありがとうございます!

『日本語が亡びる時』面白そうですね!私も読んでみようと思います!

じっくりと本と向き合うことが無くなってしまう世界には恐怖を感じますよね。言語が退化していく世界はそのまま文化も失われていく・・・ちょうど昨日『華氏451度』を読み、ものを考えなくなっていく世界の恐ろしさを目の当たりにしました。

学ぶべきもの、あるべきものとして哲学を必須としているフランスはさすがですね。

鹿島先生のこの本はとても面白かったのでものすごくおすすめです!

こんばんは。

『明日は舞踏会』大変面白かったです。

ドレスの絵がモダン、写真とはまた違う美しさ!

ボヴァリー夫人、彼女の最期がそれはもう恐ろしくて、、、。

鹿島茂のこの本を読んで、また思い出しました。

けれど、本が与えてくれる『モノ』がボヴァリー夫人にとって悲劇であったとしても、やはり、上田さんが書いておられたように、本、物語はその人を形成する大きな要素であると、私も思います。

こんばんは。

『明日は舞踏会』、大変面白かったです。

ドレスの絵がモダン、写真とはまた違う美しさ!

ボヴァリー夫人、彼女の最期がそれはもう恐ろしくて、、、。

鹿島茂のこの本を読んで、また思い出しました。

けれど、本が与えてくれる『モノ』が、ボヴァリー夫人にとって悲劇であったとしても、やはり、上田さんが書かれておられたように、本、物語は、その人を形成する大きな要素であると、私も思います。

こんにちは。

よかったです!この本とても面白いですよね!私も一気に読んでしまいました!

ありがとうございます。そう言って頂けまして嬉しいです。

本や物語の大切さが世の中にもっと広まってくれればと私は願っています。