目次

ソ連とドストエフスキー~今後のブログ更新について

前回の記事(2021年2月24日当時)で一カ月ほど続いたチェーホフの記事を終了しました。

あわせて読みたい

本当にいい本とは何かー時代を経ても生き残る名作が古典になる~愛すべきチェーホフ・ゾラ

チェーホフもゾラも百年以上も前の作家です。現代人からすれば古くさくて小難しい古典の範疇に入ってしまうかもしれません。

ですが私は言いたい!古典と言ってしまうから敷居が高くなってしまうのです!

古典だからすごいのではないのです。名作だから古典になったのです。

チェーホフもゾラも、今も通ずる最高の作家です!

そしてここからはチェーホフ以降のロシア、すなわちソ連時代のロシアに突入していきます。

実は私は元々、ソ連史を学ぶ予定ではありませんでした。あくまでドストエフスキーを学ぶために同時代の文学やヨーロッパを学びはしましたが、彼の死後の世界まで学ぼうとするとそれこそどれだけ時間があっても足りないのではないかと恐れていたのです。

ですがチェーホフを読み、そして佐藤清郎氏の『チェーホフの生涯』をはじめとした様々な本を読んだことでドストエフスキー亡き後の世界を知ることが、実はドストエフスキーその人を知る大きな手掛かりになることを私は知りました。

チェーホフが大先輩であるドストエフスキーやトルストイをどのように見ていたのか、そしてチェーホフがどのように時代を見ていたのかを学ぶことでよりドストエフスキーの特徴が見えてくるようになったのです。

そして私はチェーホフに引き続きゴーリキーも読んでみました。ゴーリキーはソ連を代表する作家です。ゴーリキーについても佐藤清郎氏は『ゴーリキーの生涯』という大部の伝記を残しています。その伝記を読むと帝政末期のロシアの雰囲気やソ連世界の歴史も覗き見ることができました。

その本を読んでいて、ソ連世界は私の想像するよりはるかに強烈な世界なような気がしました。

あの世界で一体何が起きていたのか。そして前から気になっていた「あること」を確かめたくなってきました。

そうです。「ドストエフスキーはソ連でどのように受け止められていたのか」ということです。

これまでもこのブログでご紹介してきたように、ソ連においてドストエフスキーはソヴィエト的イデオロギーに沿う形で捉えられようとしていた歴史があります。

あわせて読みたい

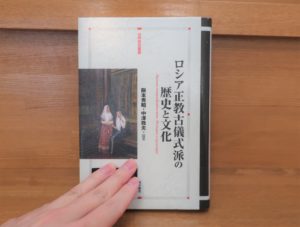

『ロシア正教古儀式派の歴史と文化』~ドストエフスキーは無神論者で革命家?ドストエフスキーへの誤解...

この記事では「ドストエフスキーは無神論者であり、革命思想を持った皇帝暗殺主義者だった」という説について考えていきます。

これは日本でもよく聞かれる話なのですが、これはソ連時代、ソ連のイデオロギー下で発表された論説が基になっていることが多いです。

この記事ではなぜそのようなことになっていったのかもお話ししていきます。

あわせて読みたい

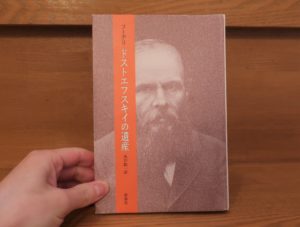

フーデリ『ドストエフスキイの遺産』あらすじと感想~ソ連時代に迫害されたキリスト者による魂のドスト...

本書は内容も読みやすく、伝記のようにドストエフスキーの生涯に沿って作品を論じています。作品理解を深めるという意味でも非常に懇切丁寧でわかりやすいです。

ロシア正教の宗教者としてのドストエフスキー像を知るにはこの上ない一冊です。

あわせて読みたい

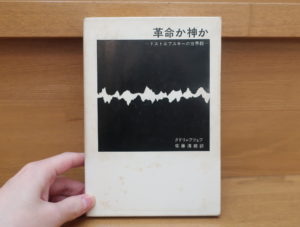

クドリャフツェフ『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』あらすじと感想~ソ連的ドストエフスキー像...

ソ連時代にドストエフスキーがいかにしてソ連化していったのかがとてもわかりやすいです。

そしてドストエフスキーが非信仰者であるという論説がどのようにして生まれてきたのかも知ることができます。

ドストエフスキーが無神論者でありロシア皇帝暗殺を求める革命家であったという説が出てくるのもこうしたソ連のイデオロギーが強く作用しています。

私は上に挙げた本などによりそうしたドストエフスキー受容を知りましたが、では実際にソ連時代のことを知っているかというとほとんど知りませんでした。

そもそも1917年のロシア革命とは何だったのか。レーニン、スターリンは何者だったのか。ソ連時代の人々の生活はどのようなものだったのか。

考えてみればみるほど、私は何も知らないことがはっきりとしてきました。

チェーホフ、ゴーリキーを知りドストエフスキー亡き後の世界を知ることの意義を私は知りました。こうなったらもうやるしかありません。

ドストエフスキーは『悪霊』や『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官の章」で来るべき全体主義の悲惨な世界を予言していました。

そして驚くべきことに、『悪霊』や『カラマーゾフの兄弟』で説かれていたことが彼亡き後のロシアで現実になったのです。ドストエフスキーがいかに世界を見通していたかがわかります。

ドストエフスキーが彼の作品の中で警告していた事態が現実になってしまった。

トルストイも作品を通して「非暴力」を訴えていましたが結局ロシアは暴力の時代へと突き進んでいくことになります。

文学は圧倒的な権力の前では無力なのか。思想は銃の前では無意味なのか。

私はやはりソ連の歴史も学ばねばならない。ここを素通りすることはできないと感じました。

この後の記事ではまず帝政末期のロシアとロシア革命、そこからレーニンとスターリンについて進めていきます。

そこから第二次世界大戦における独ソ戦とスターリンによる大テロル(大量粛清)、ナチスのホロコーストも学んでいきます。人間の暴力の歴史を知るにはこの戦争中に起きた出来事が大きな手掛かりになると思います。

そして最後はソ連崩壊時のロシアと、そこに影響を受けた東欧世界についても調べていきたいと思います。

ここから先は直接的にはドストエフスキーとのつながりがないかもしれません。しかし、ドストエフスキーが予言した世界が現実のものとなった事実。その世界で一体何が起こっていたのか。それを学んでからもう一度『悪霊』や『カラマーゾフの兄弟』を読んだ時に私の中でどんな思いが浮かんでくるかを確かめたくなってしまいました。

本来はツルゲーネフを読んだ後にすぐにトルストイに入っていく予定でしたがとてつもない回り道となってしまいました。いつになったらトルストイに入れるか予想がつきません。ですが「読みたいものを読む!」、これも読書の醍醐味です。

では、次の記事より「ソ連とドストエフスキー」の記事を始めていきます。

以上、「ソ連とドストエフスキー~なぜ私がソ連を学ぶのか―今後のブログ更新について」でした。

関連記事

あわせて読みたい

謎の国ロシアの歴史を年表を用いてざっくり解説!

正直、ドストエフスキーを学ぶまで私はほとんどロシアのことを知りませんでした。

「極寒の薄暗いどんよりした恐い国」

そんなイメージが頭にあるだけでした。

いつ頃からロシアという国が成立し、どんな歴史を経て今に至っているかなど全く想像すらできなかったのです。いや、興味関心もなかったというのが正直なところかもしれません。

謎の国ロシア。

ですが、いざ調べてみると実はこの国の歴史は非常に面白いことがわかってきました。

あわせて読みたい

『カラマーゾフの兄弟』大審問官の衝撃!宗教とは一体何なのか!私とドストエフスキーの出会い⑵

『カラマーゾフの兄弟』を読んで、「宗教とは何か」「オウムと私は何が違うのか」と悩んでいた私の上にドストエフスキーの稲妻が落ちます。

私は知ってしまいました。もう後戻りすることはできません。

これまで漠然と「宗教とは何か」「オウムと私は何が違うのか」と悩んでいた私に明確に道が作られた瞬間でした。

私はこの問題を乗り越えていけるのだろうか。

宗教は本当に大審問官が言うようなものなのだろうか。

これが私の宗教に対する学びの第二の原点となったのでした。

あわせて読みたい

ドストエフスキー『悪霊』あらすじと感想~革命家達の陰惨な現実を暴露したドストエフスキーの代表作

この作品の持つ魔術的な力は計り知れません。

あくが強い人物たちが一つの舞台でぶつかり合い、自らの存在を主張し合います。

まさに「悪霊」に憑りつかれたごとく、悪役たちは巧妙にそして残酷に社会を混乱に陥れていきます。その過程があまりにリアルで、読んでいてお腹の辺りがグラグラ煮え立ってくるような感情が私の中に生まれてくるほどでした。

やがてそれは生きるか死ぬかの究極の思想対決へと進んで行き、一体これからどうなるのか、彼らの心の中で何が起こっているのかと一時も目が離せぬ展開となっていきます。

これは恐るべき作品です

あわせて読みたい

ドストエフスキーの最高傑作『カラマーゾフの兄弟』あらすじと感想~神とは?人生とは?自由とは?

『カラマーゾフの兄弟』が発表されてから120年。これだけの月日が経っても変わらずに多くの人から愛され続けているのはそれなりの理由があります。

この物語が持つ魅力があるからこそ、読者に訴えかける何かがあるからこそ、こうして読み継がれているのだと思います。

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキー作品の中でも私が最も好きな、そして思い入れのある作品です。

長編小説ということでなかなか手に取りにくい作品ではありますが、心の底からおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

共産主義と資本主義、そして宗教のつながり~ぼくがキューバを選んだ理由 キューバ編⑥

ここまで4本の記事にわたってキューバの歴史をお話ししてきましたが、みなさんの中には次のような疑問をお持ちになった方もおられるかもしれません。

「なぜいきなりキューバの歴史をここまで話し出したのだろう。いや、そもそもなぜキューバ?キューバと宗教って何か関係はあるの?」と。

たしかにキューバは宗教の聖地ではありません。

ですが、私にとっては宗教を学ぶ上で非常に重要な国がキューバだったのです。

今回の記事ではその「なぜ私が宗教の聖地でもないキューバを選んだのか」ということについてお話ししていきます。

あわせて読みたい

死の収容所アウシュヴィッツを訪れる①~ホロコーストから学ぶこと ポーランド編④

2019年4月14日。

私はポーランド最大の目的地、アウシュヴィッツに向かいました。

幸い、朝から天候にも恵まれ、前日までの凍てつくような寒さも少し和らいだようだ。

クラクフのバスターミナルからバスでおよそ1時間半。

アウシュヴィッツ博物館前で降車します。

この記事では私のアウシュヴィッツでの体験をお話しします。

あわせて読みたい

ソ連の革命家レーニンの生涯と思想背景とは~「『レーニン 権力と愛』を読む」記事一覧

この本を読んで、レーニンを学ぶことは現代を学ぶことに直結することを痛感しました。

レーニンの政治手法は現代にも通じます。この本ではそんなレーニンの恐るべき政治的手腕を見てきました。彼のような政治家による恐怖政治から身を守るためにも、私たちも学んでいかなければなりません。

あわせて読みたい

ソ連の独裁者スターリンとは~その人物像と思想、生涯を学ぶ「スターリン伝を読む」記事一覧

レーニンに引き続きスターリンも学んできましたが、この二人の圧倒的なスケールには驚かされるばかりでした。

スターリンがこれほどまでの規模で粛清をしていたということすら知りませんでした。

そして、レーニン・スターリンというカリスマ2人によってソ連が形作られ、その後の世界を形成していった流れをここで知ることができました。

あわせて読みたい

ソ連や全体主義との恐るべき共通点ーカラマーゾフとのつながりも「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖...

中世スペインの異端審問は過去の遺物ではなく、現代につながる人間の本質的な問題であることをこの本で学びました。

これまで学んできたレーニン、スターリンのソ連や独ソ戦と非常に強いつながりを感じました。

そしてこの本の面白い所は所々で著者の思いが吐露されていて、単なるデータの羅列には終わらない点にあります。読み応え抜群です。読んでいて本当に面白い本でした。 この本はとてもおすすめです。ぜひ皆さんも読んでみてはいかがでしょうか。

コメント