目次

ツルゲーネフ『アーシャ(片恋)』あらすじ解説―二葉亭四迷の翻訳で有名

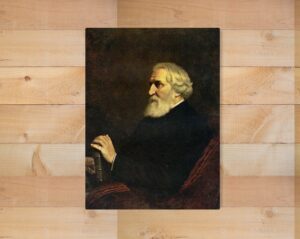

ツルゲーネフ(1818-1883)Wikipediaより

『アーシャ』は1858年にツルゲーネフによって発表された中編小説です。

私が読んだのは新潮社、米川正夫訳『片恋・ファウスト』所収の『アーシャ』です。

原題は『アーシャ』ですが翻訳では『片恋』とされることが多い本作品ですが、解説書では『アーシャ』と呼ばれることが多いのでそちらを用いていきます。

では早速あらすじを見ていきましょう。

ヒロインであるアーシャは、数奇な出生と生い立ちの、虚飾を知らない、直情径行の、激情的な少女である。

N・Nは大学を出たばかりの青年だが、外国旅行の途次、ドイツのある町でアーシャ兄妹にめぐりあい、アーシャにほのかな恋心をいだく。アーシャはそれ以上に熱烈に、N・Nに恋をする。

N・Nはアーシャに心をひかれながらも、風変わりなアーシャと結婚した場合のことを考えると、ためらわざるを得ない。アーシャはN・Nにあいびきを申し込み、N・Nの本心を確かめようとする。

しかしN・Nはアーシャに態度の決定を迫られたとき、彼女の愛を受け入れることを拒み、言わでもの訓戒めいた言葉を吐き、相手の軽率を責める。

N・Nにはアーシャが自分からすすんであいびきを決行するのに、どんなに勇気を必要としたか、それを相手の身になって考えてやるだけの思いやりがない。

アーシャの兄は傷心の妹をつれて、急いで旅に出る。思い返したN・Nがアーシャに求婚するために兄妹の住居をたずねたときは、二人がすでに出発したあとであった。

N・Nはすぐさま兄妹のあとを追うが、ついに永久に彼らと再会することはできなかった……。

※一部改行しました

講談社『世界文学全集―38 ツルゲーネフ』P380-381

このあらすじを読んで気付かれた方もおられると思いますが、この作品における恋愛はまさしく「THE ツルゲーネフ」となっています。

2人は恋に落ちるもいざという時に男が急に冷めて逃げてしまうというパターンですね。

この小説も彼の自伝的な要素があると言われています。文庫の訳者あとがきには次のように述べられています。

『アーシャ』は、一八五七年に書かれた作品である。恐らく『初恋』とならんで、ツルゲーネフの中篇の双璧をなすものであろう。そして、私のひそかに忖度するところに依ると、これはある程度、作者自身の独逸遊学時代の体験を小説化したものと思われる。

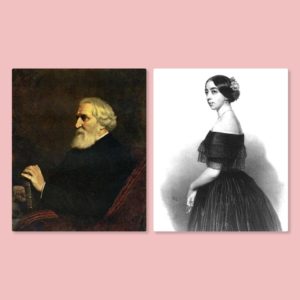

その中に溢れている感情、自然に対する見方、すべてツルゲーネフ独自のものである。彼は既に執筆当時、ヴィアルドー夫人に恋していたが、そのころからもう自分の晩年を予感していたに相違ない。

なぜなら、この小説の最後に、「家庭を持たぬ淋しい独りものという運命を背負わされた私は、味気ない晩年を送っています。」と書いているが、ツルゲーネフが齢ようやく三十九歳にして、早くも老いらくの心境に入ったとは、何という痛ましい生涯であったことか!

※一部改行しました

新潮社、米川正夫訳『片恋・ファウスト』P171-172

ヴィアルドー夫人との恋については以前生涯独身を貫いたツルゲーネフ~ヴィアルドー夫人との宿命の恋の記事でもご紹介しました。

あわせて読みたい

ツルゲーネフとヴィアルドー夫人の宿命の恋~ツルゲーネフの運命を決めたオペラ女優の存在

ツルゲーネフには生涯にわたって愛し続けた一人の女性がいました。

それがポーリーヌ・ヴィアルドーというオペラの歌姫です。

この記事ではそんなツルゲーネフの恋についてお話ししていきます。

この物語自体に描かれる恋は若き日のドイツ遊学中のエピソードを基に作ったとされていますが、執筆当時はヴィアルドー夫人との恋が彼の精神に大きな影響を与えていたようです。

39歳のこの時点で彼は生涯この女性と離れることができず独身を貫くことを予感していたと訳者の米川正夫は述べています。

感想―ドストエフスキー的見地から

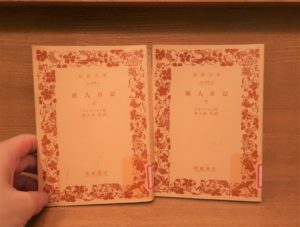

この小説はアーシャとN・Nの恋物語が主軸ですが、『猟人日記』時代からのツルゲーネフの最大の魅力である美しい情景描写がこれでもかと出てきます。

あとがきにも、

この作品の風景描写も素晴らしい。『猟人日記』時代の精密描写から一歩すすんで、単純な筆致のうちに多くのものを感知せしめる、印象派的な筆致に変っていることは、注目に価する。

新潮社、米川正夫訳『片恋・ファウスト』P172ー173

と述べられていて、芸術家ツルゲーネフの本領が発揮された作品となっています。

次に何が起こるかわからない混沌とした心理ドラマを描くドストエフスキー。

ため息を誘うほど美しい世界の中、甘くも苦しい恋に身を焦がす二人のドラマを描くツルゲーネフ。

この違いがとてもくっきりするような作品でした。この作品を読み見終わった時、『白痴』を改めて読みたくなりました。『白痴』も情景描写が多く、ドストエフスキー作品の中では珍しく情景描写が特に大きな意味を持っている作品です。

情景描写の性質を比べる上でもツルゲーネフの『アーシャ』とドストエフスキーの『白痴』は興味深い組み合わせかもしれません。

『アーシャ』は文庫で100ページ弱ですので気軽に読むことができるのも嬉しいです。さくっと読めます。文体も非常に読みやすいです。さすがツルゲーネフ。シンプルに言葉をつなぎながらも絶妙な美しさを感じさせてくれます。

以上、「ツルゲーネフ『アーシャ(片恋)』あらすじ解説―二葉亭四迷の翻訳で有名」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

片恋,ファウスト (新潮文庫 ツ 1-4)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ツルゲーネフ『貴族の巣』あらすじと感想~ロシアで大絶賛されたツルゲーネフの傑作長編

ツルゲーネフを学ぶまで『貴族の巣』という小説はまったく知らなかったのですが、この作品がツルゲーネフの作品中屈指の人気があるというのは驚きでした。

ロシア中から大喝采をもって迎えられるほどこの作品はロシアで大人気となり、ドストエフスキーもこの作品に対して賛辞を送っています。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ツルゲーネフ『ファウスト』あらすじと感想~ゲーテの『ファウスト』に影響を受けた恋愛物語

ツルゲーネフの後半生の作品は憂鬱な気分にさせるものが多いです。そのきっかけとなった時期がまさにこの頃であると言われています。

ここから「あきらめなければ」という諦念がツルゲーネフを強く覆っていくことになります。

ツルゲーネフのおすすめ作品一覧はこちら

あわせて読みたい

ロシアの文豪ツルゲーネフのおすすめ作品8選~言葉の芸術を堪能できる名作揃いです

芸術家ツルゲーネフのすごさを感じることができたのはとてもいい経験になりました。

これからトルストイを読んでいく時にもこの経験はきっと生きてくるのではないかと思います。

ツルゲーネフはドストエフスキーとはまた違った魅力を持つ作家です。ぜひ皆さんも手に取ってみてはいかがでしょうか。

関連記事

あわせて読みたい

ドストエフスキー『白痴』あらすじと感想~あのトルストイも絶賛した名作!ドストエフスキーによるキリ...

「無条件に美しい人間」キリストを描くことを目指したこの作品ですが、キリスト教の知識がなくとも十分すぎるほど楽しむことができます。(もちろん、知っていた方がより深く味わうことができますが)

それほど小説として、芸術として優れた作品となっています。

『罪と罰』の影に隠れてあまり表には出てこない作品ですが、ドストエフスキーの代表作として非常に高い評価を受けている作品です。これは面白いです。私も強くおすすめします。

あわせて読みたい

ロシアの文豪ツルゲーネフの生涯と代表作を紹介―『あいびき』や『初恋』『父と子』の作者ツルゲーネフの...

ドストエフスキーのライバル、ツルゲーネフ。彼を知ることでドストエフスキーが何に対して批判していたのか、彼がどのようなことに怒り、ロシアについてどのように考えていたかがよりはっきりしてくると思われます。

また、ツルゲーネフの文学は芸術作品として世界中で非常に高い評価を得ています。

文学としての芸術とは何か、そしてそれを補ってやまないドストエフスキーの思想力とは何かというのもツルゲーネフを読むことで見えてくるのではないかと感じています。

芸術家ツルゲーネフの凄みをこれから見ていくことになりそうです。

あわせて読みたい

ツルゲーネフの代表作『猟人日記』あらすじと解説~ツルゲーネフの名を一躍文壇に知らしめた傑作

『猟人日記』ではツルゲーネフの芸術性がいかんなく発揮されています。彼の自然に対する美的センスは並外れたものがあるようです。

また、この作品は彼の幼少期、虐げられた農奴の姿を目の当たりにしていたことも執筆の大きな要因となっています。

あわせて読みたい

二葉亭四迷で有名『あいびき』あらすじと感想~ツルゲーネフの『猟人日記』に収録された名作

『あいびき』は二葉亭四迷によって日本に紹介され、日本文学界に大きな影響を与えました。当時はドストエフスキーやトルストイよりも、ツルゲーネフがまずロシア第一の作家として日本では流行していました。

おそらく日本において最も知られているツルゲーネフ作品のひとつがこの『あいびき』であるのではないでしょうか。

あわせて読みたい

ツルゲーネフ『ルーヂン』あらすじと感想~ロシアのハムレット「余計者」を生み出した名作!

この作品の主人公ルーヂンは洗練された立ち振る舞いや圧倒的な弁舌の才によって田舎の人々をあっという間に魅了してしまう魅力的な好男子です。

しかしその正体はなんと悲しきかなや、単なる空っぽな人間だったのです。彼には確固たる意志もなく、社会のどこにいてもうまくやっていけない社会不適合者だったのです。

あわせて読みたい

スラブ派・西欧派とは?ドストエフスキーとツルゲーネフの立場の違い―これがわかればロシア文学もすっき...

ドストエフスキーやツルゲーネフ、トルストイの作品や解説を読んでいてよく出てくるのがタイトルにもあるスラブ派・西欧派という言葉。

当時のロシア文学は純粋な娯楽や芸術としてだけではなく、国や人間のあり方について激論を交わす場として存在していました。

彼らにとっては文学とは自分の生き方、そして世の中のあり方を問う人生を賭けた勝負の場だったのです。

その尋常ではない熱量、覚悟が今なお世界中でロシア文学が愛されている理由の一つなのではないかと私は考えています。

あわせて読みたい

ロシア文学史に残るドイツでのドストエフスキーとツルゲーネフの大喧嘩

1845年に初めて顔を合わせ、間もなく犬猿の仲となったドストエフスキーとツルゲーネフ。

彼らの因縁は2人の最晩年まで続くことになります。

そんな2人が決定的な衝突をした有名な事件が1867年、ドイツのバーデン・バーデンという世界的に知られる保養地で起こることになりました。

あわせて読みたい

ツルゲーネフとドストエフスキー『悪霊』の関係~芸術家ツルゲーネフの粋な行動とは

ツルゲーネフはドストエフスキーとは仲違いしてしまいましたが、彼の作品についてはその価値を十分に評価しているのです。そして公正にもフランスの作家に彼を紹介するということまでしているのです。これは芸術を愛するが故に行われた尊敬すべき行動だと私は思います。

コメント