目次

ナポレオン三世とフランス第二帝政の特徴6つをざっくりと

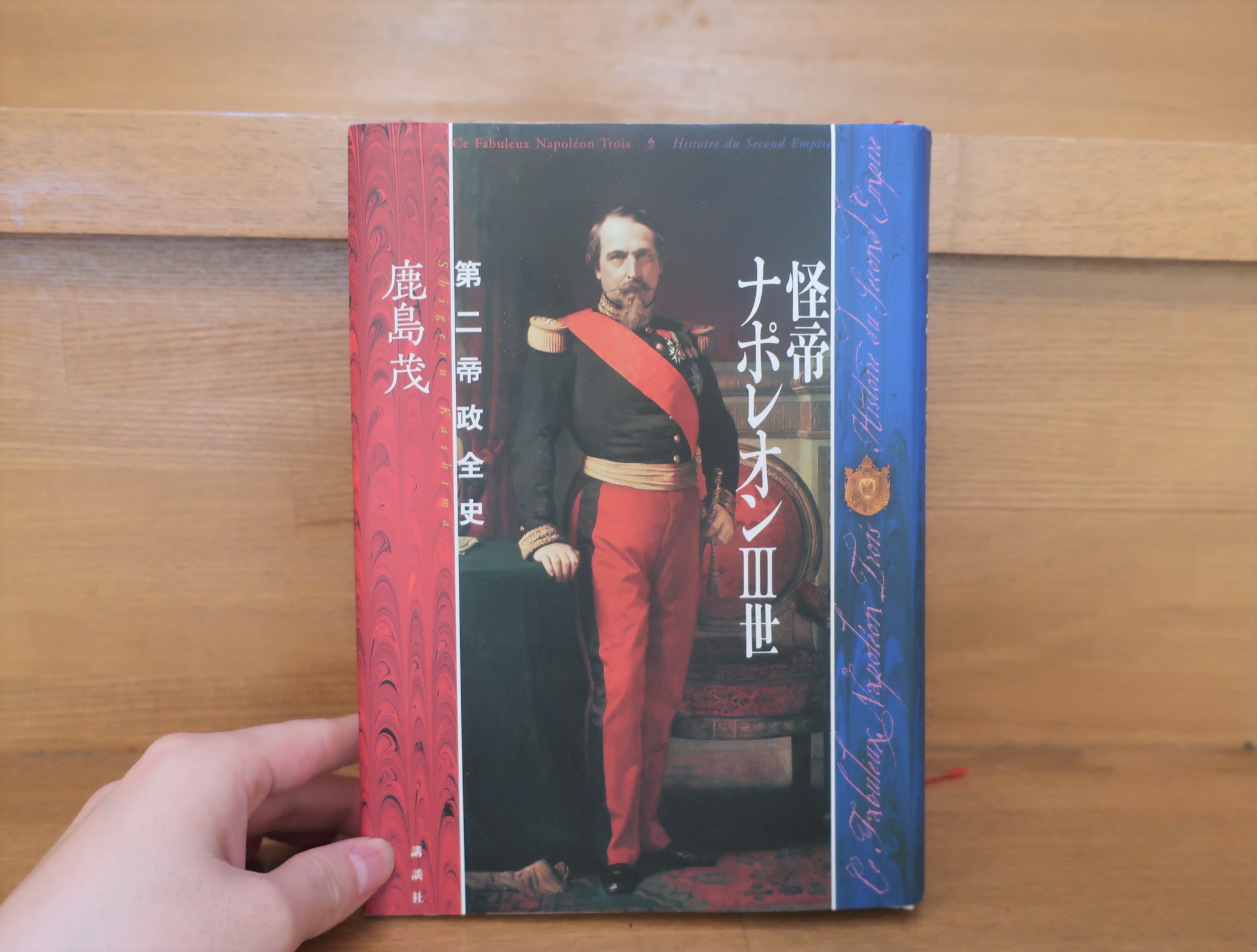

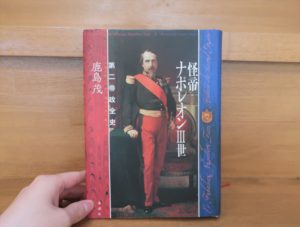

本日は鹿島茂氏の『怪帝ナポレオンⅢ世―第二帝政全史』を参考に、後期ドストエフスキー時代に大きな影響を与えたフランス第二帝政についてざっくりとお話ししていきます。

あわせて読みたい

鹿島茂『怪帝ナポレオンⅢ世 第二帝政全史』あらすじと感想~ナポレオン三世の知られざる治世と実態に迫...

ナポレオン三世のフランス第二帝政という日本ではあまりメジャーではない時代ですが、この時代がどれだけ革新的で重要な社会変革が起きていたかをこの本では知ることになります。人々の欲望を刺激する消費資本主義が発展したのもまさしくこの時代のパリからです。その過程を見ていくのもものすごく興味深いです。

ナポレオン三世はあのナポレオン・ボナパルトの血を引いていて、フランス二月革命後の政治混乱に乗じて1851年にクーデターを実行、そして1852年からフランス皇帝となった人物です。

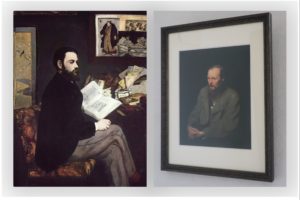

ナポレオン三世(1808-1873)Wikipediaより

ナポレオン三世(1808-1873)Wikipediaより

このナポレオン三世という人物その人もとても興味深いのではありますが、かなり込み入った話になってしまうので、今回は第二帝政時代の特徴にのみスポットを当てていきたいと思います。

では、早速始めていきましょう。

第二帝政の特徴① サン・シモン主義的経済政策

第二帝政時代の1852-1870年というのはフランス経済がこれまでの比ではないほど急激に成長した時代でした。

このバブル経済ともいうべき圧倒的な繁栄がどのように実現されたかというと、このサン・シモン主義的な経済政策があったからなのです。

サン・シモン主義とはざっくり言いますと、

私企業の育成をはかることで産業を無制限に発達させ、それによって民衆の生活水準を向上させようという考え

講談社 鹿島茂『怪帝ナポレオンⅢ世―第二帝政全史』 P25

というものであります。

つまり、それぞれの企業にどんどん金儲けをさせ、圧倒的な資本力を背景にした大企業を作る。そしてその資本力によってさらに巨大な市場を作り出し富の総量を増大させれば、結果的に人々の生活は向上するだろうという考え方です。

さらにざっくりと言うなら「金儲けせよ!それは良いことだ!世のためになるのだからどんどんビジネスに突き進みなさい!金は善なり!」とも言うことができるかもしれません。

今では当たり前のように思える考え方かもしれませんが、当時としてはここまで露骨に莫大なる資本投下をすることはあまり考えられていませんでしたし、仮にしたとしても成功する土壌がまだ整っていなかったのでありました。

お金は確かに身を亡ぼすかもしれません。しかし同時に人間を生かす力も秘めている。圧倒的な経済力は世の中を潤し、苦しむ人の救済になる。こうした理想がサン・シモン主義には描かれているのです。

こうした経済第一主義的な政策によって第二帝政は異常なほどの経済繁栄を誇るようになるのです。

あわせて読みたい

サン・シモン『産業者の教理問答』あらすじと感想~空想主義的社会主義者の一人サン・シモンの主著

「世の中は生産者、つまり産業者によって成り立っている。だからこそ産業者の地位が認められなければならない。」

産業者こそ世界を担っていくのだという思想は後の弟子たちに引き継がれ、1852年からのナポレオン三世第二帝政期ではその思想が花開くことになります。

そうした意味でも「産業者こそ世を作るのだ」と宣言したこの著作は大きな意味があります。

あわせて読みたい

鹿島茂『渋沢栄一』あらすじと感想~サンシモン主義と強いつながり!日本経済を支えた偉人のおすすめ伝記!

もし日本に渋沢栄一がいなかったらどんなことになっていたのか。この伝記を読めばぞっとするような事実を知ることになります。それほど渋沢栄一という存在は巨大だったのです。私もこの伝記を読んで心の底から衝撃を受けました。

第二帝政の特徴② 鉄道革命

鉄道自体は、1830年時代にイギリスやアメリカで爆発的に鉄道網が整備されていったように1850年代においてはそれ自体は新しいものというわけではありません。

フランスでもすでにいくつかの鉄道路線がありました。しかしそれはパリと郊外の行楽地を結ぶ観光列車ほどの扱いで、鉄道に対する経済的な価値はほとんど顧みられることはなかったのです。

ですが第二帝政に入ると驚異的なスピードでその鉄道網をフランス中に張り巡らします。

これによってパリはフランス全土と直結することになり、人と物資の輸送が圧倒的に便利になりました。大量の物資の迅速な移動がついに可能になったのです。

これまで馬車で運んでいたものを鉄道で運ぶのですからその輸送効率はもはや比べ物になりません。

鉄道網の完成は私たちの想像するよりはるかに甚大な影響をフランスに与えることになります。

これまではそれぞれの地域で独立して成り立っていたものが、すべてパリの影響下に入ることになるのです。日本で例えるなら、地方の東京化です。それまで地方で完結していた経済や文化が、あらゆる面で東京の影響を強く受けることになります。ビジネスの効率化という名目でどれほど多くの中小企業、小売り店が消えていったかは私たちもイメージしやすいかと思います。

鉄道網の完成は社会のシステムを変えるほどの大きな出来事なのです。

あわせて読みたい

W・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』あらすじと感想~鉄道の発明は人間の意識を変えた!仏文学者鹿島茂...

当ブログでもすでにお馴染みのフランス文学者鹿島茂先生が「メチャンコにおもしろい」と大絶賛しているのがこの本です。これは面白いに違いない!

私はわくわくしながらこの本を開いてみたのですが、やはり鹿島先生はすごい!この本は本当に「メチャンコにおもしろい」です。

鉄道が生まれたということは単に便利な移動・輸送手段ができたという話ではなく、人間の価値観、世界観を根本から変えてしまったのだということがこの本からわかります。

あわせて読みたい

C・ウォルマー『世界鉄道史 血と鉄と金の世界変革』あらすじと感想~鉄道が戦争をもたらした?世界規模...

今回ご紹介する『世界鉄道史 血と鉄と金の世界変革』はタイトル通り、ヨーロッパだけではなく、世界中にまで範囲を広げて鉄道の歴史を見ていきます。当然アメリカも出てきますし、日本や中国、アフリカまで出てきます。この本はグローバルな視点から鉄道の歴史を見ていけるので、世界史の流れを学ぶ上でも非常に参考になる作品です。

これはありがたい本でした。産業革命の歴史を追う上でも非常に参考になります。

第二帝政の特徴③ パリ大改造

第二帝政の目玉の一つにパリの大改造が挙げられます。

当時のパリは人口過密で建物も密集し、悪臭や感染症の温床でした。

そこでナポレオン三世はこの街の景観をがらっと変えてしまうパリ大改造を決断します。

彼はオスマンという人物を責任者に抜擢し、パリの密集した建物を破壊し、新たな街並みを作り始めます。

このパリ大改造の結果が今私たちが目にしている美しいパリの街並みなのです。

広い道路やその両側に整然と並ぶパリらしい整った建物。

これらは元からあったものもありますが、その大部分がこの時代にナポレオン3世のパリ大改造を行ったからこそのものなのです。

この大改造によって街並みはきれいになり、道も広くなったことで渋滞も解消、人々も美しい町並みを見ながらゆとりを持って街を散策できるようになりました。

広い通りに面した一等地には巨大な商業施設が出来上がり、経済も活性化していきます。

旧い景観が失われてしまったという批判もありつつも、パリ大改造はパリの繁栄に大きな影響を与えたのでありました。

第二帝政の特徴④ 金融戦争の勃発

4つ目の特徴として金融戦争の勃発を見ていきます。

この時代は株式投資が過熱し、まさしくバブル経済の様相を呈していました。

先に述べたようにこの時代は鉄道網が急激に広まり、パリ大改造という前例のないほどの建築ブームに沸いていました。

ここに投機ブームが広がり、人々は狂ったように株を買い漁りました。

この株は絶対に上がる!

人々はそう信じ、熱狂の渦に身を任せるのでした。

そしてその熱気の裏で巨大銀行同士の激しい戦いが繰り広げられ、前代未聞の金融戦争が勃発していたのです。

この時代はとにかく「お金」です。お金の存在感が圧倒的に強まった時代でした。

これは日本も全く他人事ではありません。日本のバブル経済の熱狂と破綻後の悲惨はすでにこの時代に予言されていたのかもしれません。

フランスの文豪エミール・ゾラはまさしくこの投機バブルを『金』という小説に描いています。

あわせて読みたい

ゾラ『金』あらすじと感想~19世紀パリで繰り広げられたロスチャイルドVSパリ新興銀行の金融戦争!

『獲物の分け前』で主に土地投機によって巨額の金を稼いだ主人公のサッカールでしたが、今作では巨大銀行を設立することで新たな戦いに身を投じていく様子が描かれています。サッカールのライバルのユダヤ人はあのロスチャイルド家がモデルになっています。フランス第二帝政期では実際に新興銀行とロスチャイルド銀行との金融戦争が勃発していました。ゾラはこうした事実を丹念に取材し、この作品に落とし込んでいます。

あわせて読みたい

横山三四郎『ロスチャイルド家』あらすじと感想~陰謀論ではないロスチャイルドの歴史を知るのにおすすめ!

ロスチャイルドといえばよく陰謀論が語られます。一概にそれらを否定するわけではありませんが世に出ているロスチャイルドの本や記事がほとんどが陰謀論的なものなのではないかというほどです。

ですがそんな中この本は陰謀論的ではなく歴史的にどのような過程を経てこの一族が力を得てきたかが語られる、とてもありがたい参考書となっています

第二帝政の特徴⑤ パリ万国博覧会の開催

万国博覧会といえば、私たちは大阪のイメージをしてしまいますが、そもそも万国博覧会はいつどこで始まったのでしょうか。

実はそれがパリなのです・・・と言いたいところですが実はその最初は1851年のロンドン万博で、パリ万博は1855年にスタートしています。

万博の大きな特徴は、その開催によって自国の技術や経済的繁栄を世界中に知らしめることができるという点にあります。

つまり国のブランド化が可能になるのです。

自国の産業を発展させるために万博というものが絶大な影響を与えることを第二帝政は強く意識していました。

第二帝政期には1867年にも万博を開いています。

ナポレオン三世がいかに万博を重視しているかが伺えます。

万博についてはドストエフスキーとも直接関係があるので後の記事で改めて取り上げます。

あわせて読みたい

鹿島茂『絶景、パリ万国博覧会 サン=シモンの鉄の夢』あらすじと感想~渋沢栄一も訪れたパリ万国博覧...

パリ万博はロンドンのようにフランスの工業化を進めるというだけではなく、欲望の追求を国家レベルで推し進めようとした事業でした。

これはフランス第二帝政という時代を考える上で非常に重要な視点であると思います。

ドストエフスキーはこういう時代背景の下、パリへと足を踏み入れたのです。

第二帝政の特徴⑥ デパートの誕生

デパートといえば私たちの身の回りには街の顔となる大きなデパートがいくつもありますよね。

当たり前のように存在しているこのデパートですがその発祥がこの第二帝政期のフランスにあったのです。

広大な売り場面積、圧倒的な品物の量、バラエティ、薄利多売の商売方式など現代のビジネスモデルが生まれてきたのはまさしくこの時代だったのです。

そういう意味でもこの時代のフランスこそ、私たちのライフスタイルとも直結していると言うことができるのです。

デパートについてもこの時代の時代精神を知る上でも非常に重要ですので後の記事で改めて紹介します。

あわせて読みたい

鹿島茂『デパートを発明した夫婦』あらすじと感想~デパートはここから始まった!フランス第二帝政期と...

デパートの誕生は世界の商業スタイルを一変させることになりました。

私たちが普段何気なく買い物しているこの世界の成り立ちがビシッとこの一冊に凝縮されています。この本はものすごい本です。社会科の教科書にしてほしいくらいです。非常におすすめです。

あわせて読みたい

ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』あらすじと感想~欲望と大量消費社会の秘密~デパートの起源を知るた...

この作品はフランス文学者鹿島茂氏の『 デパートを発明した夫婦』 で参考にされている物語です。

ゾラは現場での取材を重要視した作家で、この小説の執筆に際しても実際にボン・マルシェやルーブルなどのデパートに出掛け長期取材をしていたそうです。

この本を読むことは私たちが生きる現代社会の成り立ちを知る手助けになります。

もはや街の顔であり、私たちが日常的にお世話になっているデパートや大型ショッピングセンターの起源がここにあります。

非常におすすめな作品です。

まとめ

ここまでかなりざっくりとではありますのが第二帝政期の特徴をまとめてきました。

この時代はそれまでのフランスとは一気に様変わりするほどの急激な経済成長を見せます。

バブル経済の熱気は人々を強烈な欲望へと駆り立てます。

「あれもほしい、これもほしい、もっとほしい、もっともっとほしい」とはよく言ったもので、まさしくこの時代は欲望の追求が人々を支配した時代でした。いや、過去形ではなく、それは今もなお私たちの中に強烈に根付いています。

経済が発達することでより多くの人がお金を持つようになります。そうすると今まであきらめていたものや欲しいとすら思わなかったものも欲しくなってくるのです。

そしてより良いものを持つことで自分自身も良くなっているように感じるようになってきます。

となるともっと良いものをたくさん持てばもっと良い人間になれる。

だからこそもっと買わなければならない。自分がもっと良くなるために…

という無限のループが始まっていきます。

フランス第二帝政はそうした人々の熱狂が渦巻く時代だったのです。

ドストエフスキーは逮捕後10年間もシベリアに隔離され、1859年にやっとのことで戻ってきた3年後の1862年、初めてこのパリを訪れます。

その時のドストエフスキーの驚き様、愕然とした様はいかほどのものだったでしょうか。彼はまさしく浦島太郎状態だったのではないかと私は想像しています。

フランス第二帝政の状況を学ぶには今回参考にした鹿島茂氏の『 怪帝ナポレオンⅢ世―第二帝政全史』 は非常におすすめです。読みながら思わず口をぽかんと開けてうわぁ~と何度も呻いてしまったほどです。それくらい意外な発見でいっぱいです。とにかく面白いです。

次の記事ではドストエフスキーとロンドン万博の水晶宮、パリ万博についてお話ししていきます。

以上、「ナポレオン3世とフランス第二帝政の特徴6つをざっくりと」でした。

次の記事はこちら

あわせて読みたい

松村昌家『水晶宮物語 ロンドン万国博覧会1851』あらすじと感想~世界初の万国博覧会とドストエフスキ...

ロンドン万博は世界で初めて開かれた万国博覧会で、1851年にその歴史は始まりました。

その頃ドストエフスキーはというと、シベリアのオムスク監獄で流刑生活を送っていました。

ドストエフスキーは1862年に初のヨーロッパ旅行に出かけています。そしてその時にロンドンを訪れており、第一回ロンドン万博後も残されていたこの水晶宮も見たと言われています。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ナポレオン三世のフランス第二帝政とドストエフスキーの意外なつながりとは

ナポレオン三世のフランス第二帝政期はドストエフスキーが初めて自分の目で見たフランスであり、この時代のフランスが後の世界のライフスタイルを決定づけていくという意味でも非常に重要な時代です。

この時代を知ることによって、ドストエフスキーが五大長編で何を言いたかったのかということがより明確になっていくのではないでしょうか。

関連記事

あわせて読みたい

鹿島茂『絶景、パリ万国博覧会 サン=シモンの鉄の夢』あらすじと感想~渋沢栄一も訪れたパリ万国博覧...

パリ万博はロンドンのようにフランスの工業化を進めるというだけではなく、欲望の追求を国家レベルで推し進めようとした事業でした。

これはフランス第二帝政という時代を考える上で非常に重要な視点であると思います。

ドストエフスキーはこういう時代背景の下、パリへと足を踏み入れたのです。

あわせて読みたい

鹿島茂『デパートを発明した夫婦』あらすじと感想~デパートはここから始まった!フランス第二帝政期と...

デパートの誕生は世界の商業スタイルを一変させることになりました。

私たちが普段何気なく買い物しているこの世界の成り立ちがビシッとこの一冊に凝縮されています。この本はものすごい本です。社会科の教科書にしてほしいくらいです。非常におすすめです。

あわせて読みたい

19世紀前半のフランス文化と人々の生活を知るためのおすすめ参考書9冊一覧

この記事では19世紀前半、特に1830年頃からのフランス文化と人々の生活を知るのに便利な書籍をご紹介していきます。

フランス文化といえば豪華な社交界やフランス料理、ファッションなどを思い浮かべるかと思いますが、それらが花開くのは実はフランス革命以後のこの時代からでした。

ロシアの上流社会はフランス文化に強い影響を受けています。この当時のフランス文化を知ることはロシア人のメンタリティーを学ぶことにもとても役に立つのではないでしょうか。

あわせて読みたい

フランス人作家エミール・ゾラとドストエフスキー ゾラを知ればドストエフスキーも知れる!

フランス第二帝政期は私たちの生活と直結する非常に重要な時代です。

そしてドストエフスキーはそのようなフランスに対して、色々と物申していたのでありました。

となるとやはりこの時代のフランスの社会情勢、思想、文化を知ることはドストエフスキーのことをより深く知るためにも非常に重要であると思いました。

第二帝政期のフランスをさらに深く知るには何を読めばいいだろうか…

そう考えていた時に私が出会ったのがフランスの偉大なる作家エミール・ゾラだったのです。

あわせて読みたい

ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』あらすじと感想~欲望と大量消費社会の秘密~デパートの起源を知るた...

この作品はフランス文学者鹿島茂氏の『 デパートを発明した夫婦』 で参考にされている物語です。

ゾラは現場での取材を重要視した作家で、この小説の執筆に際しても実際にボン・マルシェやルーブルなどのデパートに出掛け長期取材をしていたそうです。

この本を読むことは私たちが生きる現代社会の成り立ちを知る手助けになります。

もはや街の顔であり、私たちが日常的にお世話になっているデパートや大型ショッピングセンターの起源がここにあります。

非常におすすめな作品です。

あわせて読みたい

僧侶が選ぶ!エミール・ゾラおすすめ作品7選!煩悩満載の刺激的な人間ドラマをあなたに

世の中の仕組みを知るにはゾラの作品は最高の教科書です。

この社会はどうやって成り立っているのか。人間はなぜ争うのか。人間はなぜ欲望に抗えないのか。他人の欲望をうまく利用する人間はどんな手を使うのかなどなど、挙げようと思えばきりがないほど、ゾラはたくさんのことを教えてくれます。

そして何より、とにかく面白い!私はこれまでたくさんの作家の作品を読んできましたが、ゾラはその中でも特におすすめしたい作家です!

あわせて読みたい

ドストエフスキー『冬に記す夏の印象』あらすじと感想~西欧社会を厳しく批判!異色のヨーロッパ旅行記

この『冬に記す夏の印象』はドストエフスキーのヨーロッパ観を知る上で非常に重要な作品です。

また「奇妙な旅行者」ドストエフスキーの姿を見ることができる点もこの作品のいいところです。小説作品とはまた違ったドストエフスキーを楽しむことができます。

文庫化された作品ではありませんが、『冬に記す夏の印象』はもっと世の中に出てもいい作品なのではないかと強く感じます。

日本人には特に共感できる内容なのではないかと思います。

コメント