(93)バラナシ、早朝のガンジス川へ~まるで印象派絵画!船上から眺める日の出のガンジス

日の出前の早朝、私はガンジス川へと向かいました。もちろんボートに乗って川の上から朝日を見るというのがその目的です。

この印象派の絵画のような世界に浸る体験はやはり唯一無二のものでしょう。やはり世界中の旅人を惹きつけてきただけのものがやはりここにはあります。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅日の出前の早朝、私はガンジス川へと向かいました。もちろんボートに乗って川の上から朝日を見るというのがその目的です。

この印象派の絵画のような世界に浸る体験はやはり唯一無二のものでしょう。やはり世界中の旅人を惹きつけてきただけのものがやはりここにはあります。

僧侶の日記

僧侶の日記はじめまして。当ブログの管理人上田隆弘と申します。 このブログは、ブログタイトルにもありますように自問自答をモットーに日々の生活の中の様々なことに目を向け言葉を綴ってみようという私の試みから始まりました。

この記事では当ブログ内の大まかなご案内をしていきます。 当ブログへ初めて来られた方や何を読むべきか迷った方はまずこちらの記事をご覧ください。

仏教聖地スリランカ紀行

仏教聖地スリランカ紀行シーギリヤで有名なのは何といってもシーギリヤ・レディーという壁画です。5世紀に描かれたこの天女はあのインドのアジャンタ石窟の壁画とも比されるほどの作品として名高いです。

そしてこの壁画はやはり素晴らしかった!ここもスリランカでぜひぜひおすすめのスポットです。

親鸞とドストエフスキー

親鸞とドストエフスキーこの旅行記はドストエフスキーを知らない方にも楽しんで頂けるよう執筆しました。

また、ロシアのドストエフスキーゆかりの地巡りは数多くあれどヨーロッパに特化して書かれたものはなかなかありません。そうした意味でもドストエフスキーを愛する方々にも微力ながらお役に立てるのではないかと僭越ながら感じております。

第二次インド遠征~インド中南部の遺跡を訪ねて

第二次インド遠征~インド中南部の遺跡を訪ねて彫刻はエローラ。絵画はアジャンタ。これで決まりです。

インド仏教芸術の極致を味わうならぜひこの二つをセットで見ることをおすすめします。

アジャンタも実に素晴らしい場所でした。あの蓮華手菩薩の指先は忘れることができません。指先と指先が触れるあの究極の一点・・・!あれは奇跡です。まごうことなき奇跡でした。

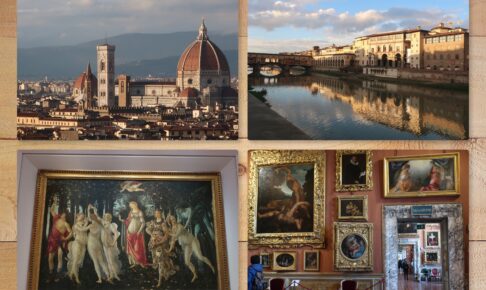

イタリアルネサンスと知の革命

イタリアルネサンスと知の革命私はラファエロの『小椅子の聖母』が大好きです。この名画はロシアの文豪ドストエフスキーにも愛された作品として知られています。

フィレンツェのピッティ宮で観たオリジナルは実に素晴らしいものでした。

この記事ではそんなラファエロの傑作を観た時の体験をお話ししていきます。

イタリアルネサンスと知の革命

イタリアルネサンスと知の革命フィレンツェの王道、ウフィツィ美術館を訪れて思わぬ出会いをすることになりました。それがボッティチェッリのマリアでした。私は彼女から目を離せなくなってしまいました・・・!

ボッティチェッリの絵は何かが違います。そう、言うならば顔力(がんりき)とでも言うべきものをボッティチェッリからは感じるのです。

イタリアルネサンスと知の革命

イタリアルネサンスと知の革命前回の記事ではイタリア・ローマを知るためのおすすめ参考書をご紹介しましたが、今回の記事ではフィレンツェについてのおすすめ本をご紹介していきます。

フェイレンツェといえばボッティチェリやレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロなど言わずもがなの巨匠の作品が今なお世界中の人を魅了し続けている華の都です。

ですがそんなフィレンツェではありますが、いざこの街がどのような歴史を経てどのように芸術が花開くことになったかというのは意外とわかりにくいです。

ルネッサンス芸術という言葉は知っていてもいざこの芸術が実際にどのようなものなのか、それが黄金期を迎える時代背景は何だったのか。

知れば知るほど面白いフィレンツェです!ぜひこの記事を役立てて頂ければ幸いです。

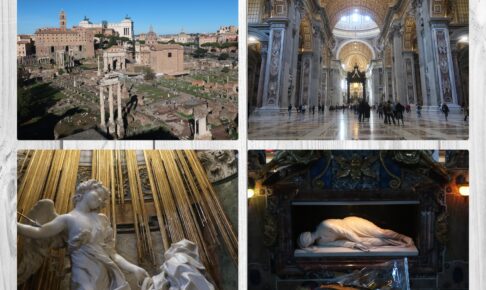

『ローマ旅行記』~劇場都市ローマの魅力とベルニーニ巡礼

『ローマ旅行記』~劇場都市ローマの魅力とベルニーニ巡礼この記事では私も大好きなローマのおすすめ観光スポットをご紹介していきます。

サン・ピエトロ大聖堂やコロッセオなどの有名どころだけではなく、観光客があまり訪れないマニアックな教会もこの記事ではご紹介していきます。

ローマは実に素晴らしい街です。ですがあまりに見どころが多すぎるが故の罠もあります。ぜひ当ブログの記事が皆様のお役に立てれば何よりでございます。

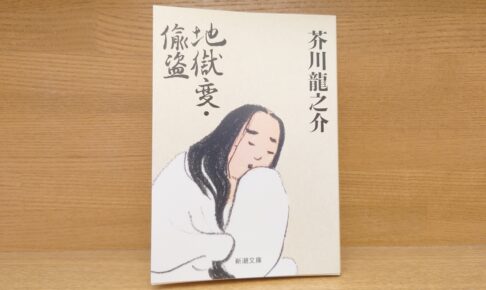

三島由紀夫と日本文学

三島由紀夫と日本文学この作品を読んでいると、まるでサスペンス映画を観ているかのような緊張感に自分が包まれていることを感じます。天才画家良秀が弟子を鎖で縛ったりミミズクをけしかけるくらいまではまだいいのです。「また始まったよ良秀の奇行が」くらいのものです。ですがそこから段々妙な予感が私達の中に生まれ、次第に不気味に思えてきます。「まさか、良秀がやろうとしていることって・・・」とついハラハラしてしまいます。この徐々に徐々に恐怖や不安を煽っていくスタイルは、ミステリーのお手本とも言うべき実に鮮やかなストーリーテリングです。さすが芥川龍之介です。

この作品には「完璧な絵を描き上げんとする狂気の画家を、言葉の芸術家が完全に描き切るのだ」という芥川の野心すら感じさせられます。

この作品が芥川文学の中でも傑作として評価されている理由がよくわかります。