(93)バラナシ、早朝のガンジス川へ~まるで印象派絵画!船上から眺める日の出のガンジス

日の出前の早朝、私はガンジス川へと向かいました。もちろんボートに乗って川の上から朝日を見るというのがその目的です。

この印象派の絵画のような世界に浸る体験はやはり唯一無二のものでしょう。やはり世界中の旅人を惹きつけてきただけのものがやはりここにはあります。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅日の出前の早朝、私はガンジス川へと向かいました。もちろんボートに乗って川の上から朝日を見るというのがその目的です。

この印象派の絵画のような世界に浸る体験はやはり唯一無二のものでしょう。やはり世界中の旅人を惹きつけてきただけのものがやはりここにはあります。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

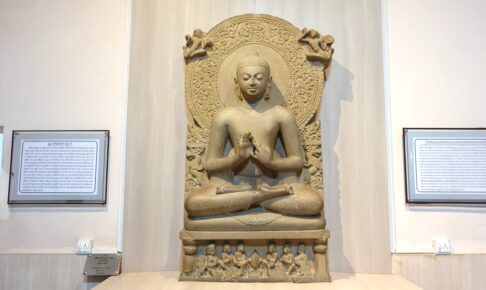

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅サールナート博物館にはインドの至宝アショーカ獅子柱頭やサールナート仏の名で知られる初転法輪像が所蔵されています。

ここで出会った素晴らしい彫刻作品のショックは美術館を出て宿に帰ってからもずっと続き、この完璧な彫刻に私は心奪われたままでした。

そしてそんな私の身に謎の現象も起こることにもなりました。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

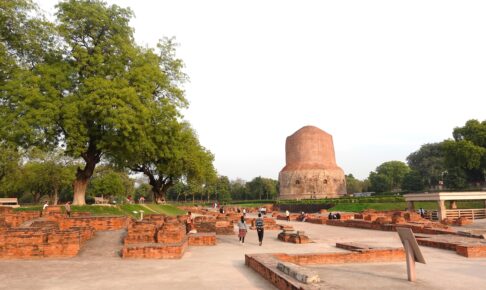

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅さて、私にとって波乱含みとなったブッダガヤ滞在でありましたが、いよいよこの仏跡も巡りも佳境へと突入していきます。次の目的地はブッダ最初の説法の地サールナート。ここからブッダ教団が始まったということで、仏教において非常に重要な聖地となっています。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅ブッダガヤは仏教の聖地中の聖地です。

ですが私はブッダガヤという地に対して全く感動できなかったのでした。いや、それどころではありません。私はこの地でネガティブな感情に支配されてしまいました・・・

ここで神聖な心境になれない私は仏教僧侶として失格ではないか。私はそんな念に駆られてしまったのです。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅この記事ではブッダガヤに関する衝撃の事実をお伝えします。私達がイメージする仏教聖地ブッダガヤの実態に皆さんもショックを受けることでしょう。

・・・これはもしかしたら知らない方が幸せなことなのかもしれません。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅これまでの記事でブッダガヤ近郊を紹介してきましたが、いよいよここからブッダ悟りの聖地ブッダガヤについてお話ししていきます。

ブッダガヤのシンボルの大塔は5~6世紀頃の創建とされていて、あの玄奘三蔵法師もこの大塔にお参りしています。その聖地を私は訪れました。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅日本人にとってブッダガヤという地名は有名であってもガヤーという地名はほとんど知られていないのではないでしょうか。『地球の歩き方』でもブッダガヤのページはあれどガヤーを紹介するページは存在しません。

ですがここはインド人にとっては最も重要なヒンドゥー教聖地のひとつです。この記事ではそんな聖地での体験をお伝えします。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅今回ご紹介するのはブッダがスジャータのミルク粥の布施を受けたことを記念して作られたスジャータ寺院です。

スジャータが実際にどこでブッダにミルク粥を奉納したのかはわかっていません。しかしその伝説を記念してこの寺院は建てられています。この寺院はミャンマー仏教教団によって作られたのだそうです。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅これから向かうのは前正覚山というブッダが修行していたという伝説が残る洞窟寺院です。悟りの地であるブッダガヤを紹介する前にまずはこちらから紹介していきます。

この前正覚山は経典においては出てきませんが玄奘三蔵がこの山についての伝承を書いたことで知られるようになったとのことだそうです。

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅

第三次インド遠征~ブッダゆかりの地を巡る旅ナーランダー大学・・・

皆さんはこの仏跡の名前を聞いたことがあるでしょうか。

ブッダ誕生の地ルンビニーや、悟りの地ブッダガヤ、初転法輪のサールナート(鹿野園)などと比べると明らかにマイナーな遺跡です。

しかしこの遺跡こそ私がインドで最も感動した仏跡のひとつとなったのでした。