目次

チェーホフ『ともしび』あらすじ解説―ショーペンハウアー的ペシミズムとの対決

チェーホフ(1860-1904)Wikipediaより

『ともしび』は1888年にチェーホフによって発表された中編小説です。

私が読んだのは中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 8』所収の『ともしび』です。

早速あらすじを見ていきましょう。

語り手は、たまたま鉄道建設の現場に迷いこんだ男という設定になっている。夜、堤、ともしび、犬の鳴き声。バラックの鉄道建設現場。ここで道に迷った「私」(語り手)が、技師のアナーニエフとアルバイトの学生フォン・シテンベルクとの問答を聞きながら、ひとごとでなく自分のこととして人生を考えつめるのである。この語り手は技師と学生のあいだにあって、いわばレフリーの役をつとめるべきなのに、ついにどちらにも軍配をあげかねるのである。そして夜があけ、朝を迎える。だが、「私」は「この世のことは何もわかりはしない」とつぶやくばかりで、結論を得ないままである。

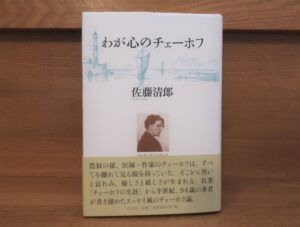

筑摩書房、佐藤清郎、『チェーホフ芸術の世界』P133

舞台は鉄道建設の現場という資本主義建設の最先端の場です。そこで技師のアナーニエフと学生のシテンベルクと出会った「私」が彼らの問答を通して人生を考えるという筋書きです。

この作品はショーペンハウアー思想に興味がある人には画期的な作品です。

と言うのも、チェーホフ流のショーペンハウアー的ペシミズムとの対決というのがこの作品の主題となっているからです。チェーホフ研究者の佐藤清郎氏は次のように述べます。

これまで才気で書きつづけてきたチェーホフは、この作で初めて時代の問題、ぺシミズムと真剣に取り組んだのである。ペシミズムを論ずることで、何のために人間は生きるのかという窮極的な問題に、彼はじかにぶつかったのである。どっちみち死ぬる存在が何のために生きるのか。バビロンの塔も、ついには滅びる運命にあったではないか。死の前に何がいったい価値があるのか。『ともしび』はこの設問に答えようとした作品なのだ。

筑摩書房、佐藤清郎、『チェーホフ芸術の世界』P132

このブログでも以前ショーペンハウアーを取り上げましたが、やはりこの問題は私たちに強い印象を与えますよね。

もう少しこの作品について詳しく見ていきましょう。

技師アナーニエフは、肩幅の広い、中年の男盛りだが、そろそろ「老年の谷間へくだっていく」自分を感じはじめる年頃の、物静かで沈着な、ひとのいい、心に余裕を持つ男である。

一日の仕事が終った夕べ、眠るまえに人生論を語りはじめる。話し相手は、フォン・シテンべルク男爵(ミハイル、ミハイロヴィチ)という通信大学の学生である。年の頃二十三歳ぐらい。亜麻色髪の、薄い顎ひげを生やした若者で、バルチック海沿岸のドイツ系の男爵である。

彼は欲がなく、ビールをまるでいやいやのように飲み、機械的に算盤を弾き、何かを考えつづけている。陽焼けした、考え深げな顔をして。このところ、この若者はぺシミズムに取りつかれていたのである。

「一切はむなしい」「死んでしまえぽ、一切は無だ。何をしても、死が待っているだけではないか。人は何のために生きるのか。偉業のためだというのか。どんな偉業も、どれだけ寿命をもちうるのか。ダーウィンも、シェイクスピアの偉大さも、死をまぬがれなかったではないか。何をしても、何もしなくても同じではないか」と考えている。

アナーニエフ技師は、この学生とはまったく対蹠的に、現実肯定に立ち、機械文明の将来に幻想を抱いている。

「自分の手でやった仕事を見るのは、なんて愉快なんだろう!去年のいまごろ、実にこの場所は裸のステップだったのだ。人間の臭いがしなかったのだ。それなのに、どうです、いまでは文明が入りこんでいる!なんてすてきなんだろう。本当に!あんたもぼくも、鉄道建設にたずさわっているんですよ。ぼくたちが死んだあと、百年か二百年もすれば、善良な人たちが、ここに工場や中学校や病院をてることだろう―機械でいっぱいになるんですぜ!そうじゃないですか?」

資本主義勃興期に生きた技術者として、きわめて自然な「文明幻想」である。これに対して、学生は当時流行していたショーペンハウアーの哲学を底に秘めた虚無主義で対抗する。

「なるほど、いま、ぼくたちは鉄道を建設し、こうして立って哲学をぶっていますが、二千年もすれば、こんな鉄道の堤も、いま激しい労働のあとで眠りこんでいるこれらの人たちも、みな跡方もなくなっちまう。何一つ残るものなんてないんだ。実際、これはおそろしいことじゃないですか!」

「まったく、くだらないことだ。ぼくはペテルブルクで暮していましたが、いまは、このバラックにこうして坐っています。ここから、またぺテルブルクに戻ることでしょう。そして、春、またここに来ることでしょう……こういうことが、いったいどういう意味を持つのです。ぼくは知らない。また、誰も知りはしない。つまり論じることは何もないのさ……」

まぎれもなく、ショーペンハウアーの影響が顕著である。

筑摩書房、佐藤清郎、『チェーホフ芸術の世界』P133-134

少し長くなりましたがこうした対極にある二人の問答がこの作品では繰り広げられることになります。

そしてこの作品を知る上で非常に興味深い裏話があります。

それがチェーホフとトルストイの関係です。

チェーホフは芸術家トルストイを非常に尊敬していて、晩年に至るまで実際に行き来したりと深い交流がありました。

そのトルストイも1869年頃から70年代前半までショーペンハウアーに心酔していた時期がありました。彼がこの哲学者に心酔したことでロシアで徐々にショーペンハウアーの著作がロシア語に翻訳語で出版されるようになり、若者たちの間に広まっていったと言われています。

しかし後にトルストイはそこから離れることになり、ショーペンハウアー的虚無主義を批判するようになります。1889年、彼は次のように述べています。

「ぺシミズム、特にショーぺンハウアーのようなものは、いつも私には詭弁のように思われる。いや、そればかりか、愚劣にさえ思われる。それも、趣味の悪い愚劣なものに……私は、いつもぺシミストにこう言ってやりたい―『もし世界がお前の気に入らないのなら、その不満をひけらかすのをやめたまえ。そんなものは捨てて、他人の邪魔をするな』と」

筑摩書房、佐藤清郎、『チェーホフ芸術の世界』P136-137

トルストイを尊敬し、彼の影響を受けたチェーホフが同じようにショーペンハウアーを読み、そこからどう問題意識を持ってその思想と戦うようになっていったかというのは非常に興味深い問題であると思います。

そうした意味でもこの『ともしび』という作品はチェーホフを知る上で非常に重要な作品となっています。

物語としてもチェーホフらしい簡潔で読みやすいものとなっていますのですいすい読むことができます。ページ数も50ページほどとコンパクトなので気軽に読めるのも嬉しいです。

とてもおすすめな作品です。

以上、「チェーホフ『ともしび』あらすじと感想~悲観主義・虚無主義にチェーホフは何を思うのか。」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

チェーホフ全集〈8〉小説(1888-91) (1975年)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

チェーホフ『かけ』あらすじと感想~真の自由とは何かを探究した名作短編!チェーホフの真骨頂とは

この作品はページ数にしてたったの10ぺージほどの短編です。しかしこの短編の中に驚くほどの思索が込められています。

真の自由とは何か。私たちは何に囚われているのかということをチェーホフはこの作品で問いかけています。

恐るべし、チェーホフ・・・

前の記事はこちら

あわせて読みたい

チェーホフ『曠野(草原)』あらすじと感想~ロシアの大いなる自然を美しく描写した名作!

『曠野』はチェーホフが実際に旅した見聞が基になって描かれました。

この作品はチェーホフの作家としての目覚めを知る上で非常に重要な作品となっています。

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

あわせて読みたい

チェーホフおすすめ作品10選~チェーホフは小説も面白い!戯曲だけにとどまらない魅力をご紹介!

強烈な個性で突き進んでいくドストエフスキーは良くも悪くも狂気の作家です。

それに対しチェーホフはドストエフスキーと違ってもっと冷静に、そして優しいまなざしで訴えかけてきます。

私たちを包み込んでくれるような穏やかさがチェーホフにあります。こうしたクールで優しい穏やかさがチェーホフの大きな特徴です。ぜひおすすめしたい作家です!

関連記事

あわせて読みたい

ショーペンハウアーおすすめ4作品と解説記事一覧~仏教にも影響を受けたドイツの厭世思想の大家

この記事ではショーペンハウアーのおすすめ作品を4本と、番外編ということで解説記事と参考記事を6本紹介していきます。

彼の本を読み、考え、記事にするのはなかなかに厳しい時間でした。普段の数倍疲労感がたまり、気持ちも落ち込みました。

しかしだからこそショーペンハウアーの悲観主義を乗り超えねばならぬとも感じました。ドストエフスキーや、チェーホフ、ゾラはその偉大なる先達なのだと改めて感じたのでありました。あの時代の文豪たちがなぜあそこまで本気で「生きること」について思索し続けていたのかが少しわかったような気がしました。

あわせて読みたい

チェーホフの生涯と代表作、おすすめ作品一覧―年表を参考に

ドストエフスキー亡き後のロシアで活躍した作家、チェーホフ。1880年代以降のロシアは革命前の暗い時代に突入していきます。

チェーホフを学ぶことで当時の時代背景や、ドストエフスキーやトルストイがどのようにロシア人に受け止められていたかが見えてくるようになります。これはドストエフスキーを学ぶ上でも大きな意味があります。

というわけで今回は年表を用いてチェーホフとは一体どんな人なのかということををざっくりとお話ししていきたいと思います。

あわせて読みたい

佐藤清郎『チェーホフの生涯』あらすじと感想~チェーホフの生涯をもっと知るのにおすすめの伝記!

『チェーホフの生涯』はチェーホフの生涯に特化して書かれていますので、個々の作品の解説はあまりありません。ですが、それぞれの作品が生まれてきた背景がものすごく丁寧に書かれています。チェーホフがその時何をして何を感じていたのか、それをこの著作で知ることができます。

あわせて読みたい

佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』あらすじと感想~チェーホフ作品における思想を知るならこの1冊!

チェーホフ作品を読んでいると、これはまるで仏教書ではないかと思うことが多々ありました。

彼の小説がそのまま仏教の教科書として使えてしまうくらい、それくらい仏教に通じる物語を書いていたのです。これは驚きでした。

なぜチェーホフがそのような思想を持つようになったのかということを、『チェーホフ芸術の世界』ではわかりやすく解説してくれます。

あわせて読みたい

チェーホフ文学の特徴を知るために~文学者であり医者でもあったチェーホフとは

これからチェーホフの作品を見ていくにあたり、作家チェーホフの個性としてもっとも独特なのが、彼が医者であったということです。

医者でありながら作家として活動した。これは当時としても非常に珍しいケースでした。今回はそんな医者チェーホフについてお話ししていきます。

あわせて読みたい

厭世思想(ペシミズム)の大家ショーペンハウアーとドストエフスキー

不思議なことにドストエフスキーその人にはあまりショーペンハウアーの影がありません。同時代のツルゲーネフやトルストイは彼に強い関心を持っていたのにドストエフスキーはそうではなかった。この事実は逆に興味をそそります。

また、ショーペンハウアーは仏教の影響を受けた哲学者としても有名です。いつか読んでみたいと思ってはいたのですがそれが延び延びになってしまっていた哲学者です。

これもいい機会ですのでこれよりショーペンハウアーを読んでいきたいと思います。

あわせて読みたい

ショーペンハウアー『幸福について』あらすじと感想~仏教に強い影響を受けたショーペンハウアー流人生論

「幸福は蜃気楼である。迷妄である」

『幸福について』というタイトルから「人生を幸福なものにするための方法」を教えてもらえるのかと思いきや、いきなり幸福など幻に過ぎぬとばっさり切ってしまうあたりショーペンハウアーらしさ全開です。

この本ではショーペンハウアーが「人々の信じる幸福の幻影」を木っ端みじんにし、どう生きればよいのか、真の幸福とは何かを語っていきます。

あわせて読みたい

ショーペンハウアー『読書について』あらすじと感想~良い本とは?私たちは何を読むべきか

読書は質か量か。何を読めばいいのか。そもそも読書に意味はあるのだろうか。なぜ読書をしなければならないのか。

そんな読書についての疑問にショーペンハウアーが鋭い意見を述べていきます。かなり辛口です。ショーペンハウアー節を味わうのに格好の一冊です

「本を読むこと」についてはっとさせられるような言葉と出会うことになるでしょう

あわせて読みたい

生きる意味とは?絶望の時代にどう生きる―ショーペンハウアーを読んで感じたこと

ショーペンハウアーの本を読み、考え、記事にするのはなかなかに厳しい時間でした。普段の数倍疲労感がたまり、気持ちも落ち込みました。

しかしだからこそショーペンハウアーの悲観主義を乗り超えねばならぬとも感じました。ドストエフスキーやトルストイはその偉大なる先達なのだと改めて感じたのでありました。あの時代の文豪たちがなぜあそこまで本気で「生きること」について思索し続けていたのかが少しわかったような気がしました。

絶望の時代だったからこそ彼らは「生きること」に真剣になっていたのだと。そしてその葛藤を文学にぶつけていたのだと。

あわせて読みたい

ゾラ『生きる歓び』あらすじと感想~ゾラ流のショーペンハウアー的ペシミズムへの回答とは

話の大筋としては主人公の少女ポリーヌがダメ人間ラザールに恋をしてしまう可哀そうな物語ではありますが、そこはゾラ師匠。単なる優しい女の子の残念な恋愛で終わらせません。 実はゾラはラザールに当時大流行していたショーペンハウアー的なペシミズム(悲観主義、厭世主義)を意図的にまとわせ、それに対置する形で生きる歓びを体現するポリーヌを立たせているのです。 そうしてゾラは当時大流行していたペシミズムに対する反論を述べようとしているのでした

あわせて読みたい

トルストイ『人生論(生命論)』あらすじと感想~人はいかにして幸福な人生を送るのか。仏教とのつながりも

この作品を読んでいて私が感じたのは仏教的なエッセンスがかなり感じられる点です。

トルストイはショーペンハウアーに傾倒していた時期があり、その関係で仏教や老子の思想も研究しています。

「死とは何か」「命とは何か」「生きるとは何か」を考える際に、やはり仏教は大きな問いを私たちに投げかけます。トルストイも仏教から感じたものが大きかったのであろうことがこの作品を読んでいてとても感じられました。

あわせて読みたい

トルストイ『イワン・イリッチの死』あらすじと感想~死とは何か。なぜ私たちは生きるのだろうか。トル...

この作品は読んでいてとにかく苦しくなる作品です。心理描写の鬼、トルストイによるイワン・イリッチの苦しみの描写は恐るべきものがあります。

幸せだと思っていた人生があっという間にがらがらと崩れていく悲惨な現実に「平凡な男」イワン・イリッチは何を思うのか。その葛藤や苦しみをトルストイ流の圧倒的な芸術描写で展開していきます。

そして、私はこの作品を読んでいて、「あること」を連想せずにはいられませんでした。

それがチェーホフの存在です。チェーホフの『退屈な話』という中編がこの作品と酷似しているのです。

コメント