宗教思想・歴史・芸術としてのディズニーを知るためのおすすめ解説書一覧

僧侶推奨!宗教思想・歴史・芸術としてのディズニーを知るためのおすすめ解説書一覧

さて、いきなりですがこの記事を見て「僧侶のブログでなぜディズニーについての本を紹介するのか」と疑問に思われた方もおられるかもしれません。

たしかにディズニーはエンタメ的なもので仏教とは全く関係のないものというイメージがあるのは事実でしょう。

しかし、ディズニーは単なるエンタメ的なもので終わる存在ではありません。思想的、歴史的、芸術的にも圧倒的な力を持っているのも事実です。

私はそうしたディズニーに興味を持っています。元々ディズニー映画が好きだったということもありますが、ここに来てさらにその芸術性や物語のパワーに圧倒されている自分がいます。やはり知れば知るほどその奥深さが見えてくるということがあります。

今回の記事ではそんな奥深いディズニーについて知ることができるおすすめ解説書を紹介していきます。

では早速始めていきましょう。それぞれのリンク先ではより詳しく本を紹介していますのでぜひそちらもご参照ください。

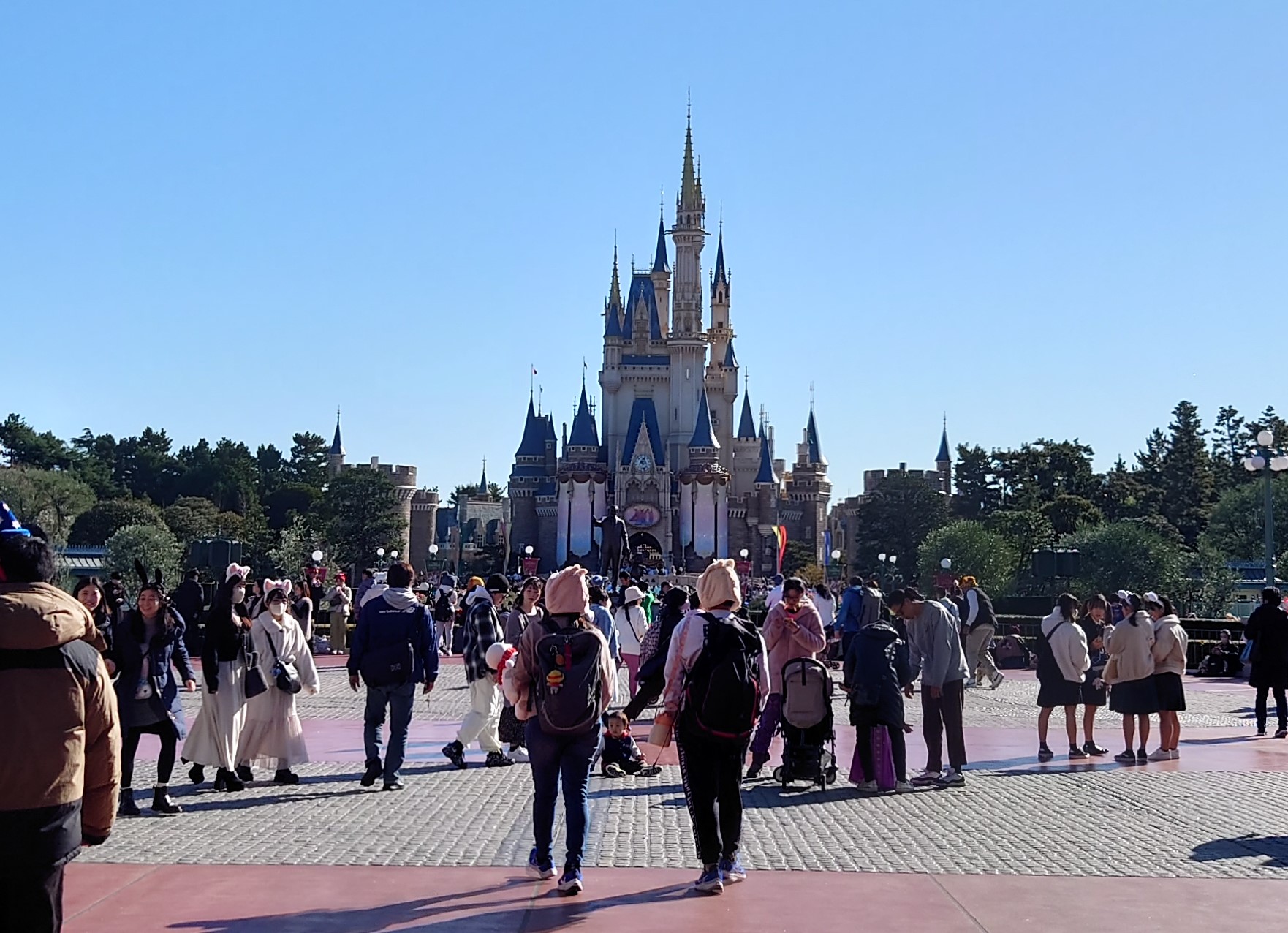

能登路雅子『ディズニーランドという聖地』

本書は1955年にアメリカ・カリフォルニア・アナハイムで開業したディズニーランドを中心に「ディズニーとは何なのか」を考察していく作品です。

そして本書タイトルにもありますように、本作は「聖地」「信仰」「文化」という側面からディズニーを見ていく点にその特色があります。僧侶である私にとってこれは非常に興味深いテーマであります。

「私にとって興味がつきないのは、遊戯やレジャー空間とのディズニーランドの姿であるよりは、アメリカ国民の多くがこの場所に寄せる特殊な、信仰にも似た想いであり、また、そのような民族色の強い文化遺産が、一方で世界に広がっているという現象である。」

本書はまさにこのことについて文化人類学的、社会学的に深く掘り下げていきます。はっきり申しましょう。「この本はものすごく面白いです・・・!」

Amazon商品ページはこちら↓

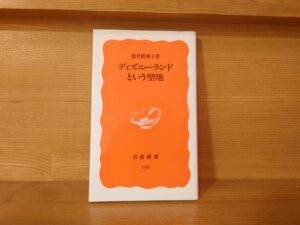

新井克弥『ディズニーランドの社会学 脱ディズニー化するTDR』

この本は「ここがすごいよディズニーランド」的なことを述べていく本とは違います。あくまで社会学的に、ディズニーランドという現象を見ていきます。

なぜ東京ディズニーランドは本家本元とは違う独自の路線を取るようになったのか。そしてなぜ別路線を取ったにも関わらず営業利益が伸び続けているのかということを様々な視点から考察していきます。これは面白い!

「なぜ私たちはディズニーランドに魅了されるのか」

「日本独自のディズニー受容とは何なのか。何が海外と違うのか。そしてそこから見えてくる日本人のメンタリティーとは」

こうしたことを考えさせられる非常に刺激的な一冊です。

また、本書巻末ではディズニーについて学ぶためのおすすめ参考書が多数掲載されています。この本のおかげで勉強の道筋を立てやすくなりました。ディズニーをもっと知りたいという方にぜひおすすめしたい一冊です。

Amazon商品ページはこちら↓

ディズニーランドの社会学: 脱ディズニー化するTDR (青弓社ライブラリー 88)

クリストファー・フィンチ『ディズニーの芸術』

本作『ディズニーの芸術』はディズニー作品の歴史を知れるおすすめ作品です。

まず何と言ってもイラストや写真、資料がとにかく豊富!見ているだけで楽しい一冊です。

そしてこの本を読んでいると「えっ!そうだったの!?」と驚くことがどんどん出てきます。今まで観てきたディズニー作品がいかにとてつもない「芸術作品」だったのかがよくわかります。

そもそもウォルト・ディズニーその人のことすら私たちはほとんど知らないですよね。私もそうでした。彼が1901年生まれということも全く知りませんでしたし、関心すらありませんでした。

ですがディズニー作品にはやはり彼の生涯や哲学がふんだんに反映されています。この本を読めばディズニー作品の見え方がまるで変わってきます。

ミッキーのデビュー作『蒸気船ウィリー』は1928年に公開されました。ここに至るまでのウォルト・ディズニーの奮闘と裏話も本書では詳しく書かれていて非常に興味深いです。「まさかこんな状況から生まれていたとは!」と私も驚きました。

そしてこの作品がいかに画期的か、そしてどれほど高度な技術や労力をつぎ込んだのかがよくわかります。本書の解説を読んでからこの作品を見ると、もはや芸術界の金字塔のように見えてきます。それほどこの作品はすさまじい作品だったのです。

2016年に発刊された新井克弥著『ディズニーランドの社会学 脱ディズニー化するTDR』でも本書は、

この本では主としてアニメが制作される過程をビジュアル満載で展開している。初版は一九七〇年だが、三十年間で五十万部を売り上げ、また新しい内容を盛り込んだ改訂版が出るなど、この分野の定本的な存在だ。

青弓社、新井克弥『ディズニーランドの社会学 脱ディズニー化するTDR』P200

と推薦されています。

この本はディズニーをもっと知りたい方にぜひぜひおすすめしたい名著です。

Amazon商品ページはこちら↓

ディズニーの芸術 ― The Art of Walt Disney

ニール・ゲイブラー『創造の狂気 ウォルト・ディズニー』

本書はミッキーマウスの生みの親ウォルト・ディズニーのおすすめ伝記です。

本書の特徴は何と言ってもその中立性にあります。この本は過度にウォルトを賛美するのでも批判するのでもありません。あくまで中立という姿勢で叙述されます。

この中立という立場は言われるまでもなく当たり前のことと思われるかもしれませんがウォルトほどの巨人ともなるとなかなかそうはいきません。ディズニー側からはもはや神格化され大本営発表的な情報が出され、そうかと思えば政治的、思想的なスタンスからウォルトを悪魔のような人物としてこき下ろすということが多々あったのでありました。

2016年に発刊された新井克弥著『ディズニーランドの社会学 脱ディズニー化するTDR』でも本書はその中立さゆえに推薦されています。

Amazon商品ページはこちら↓

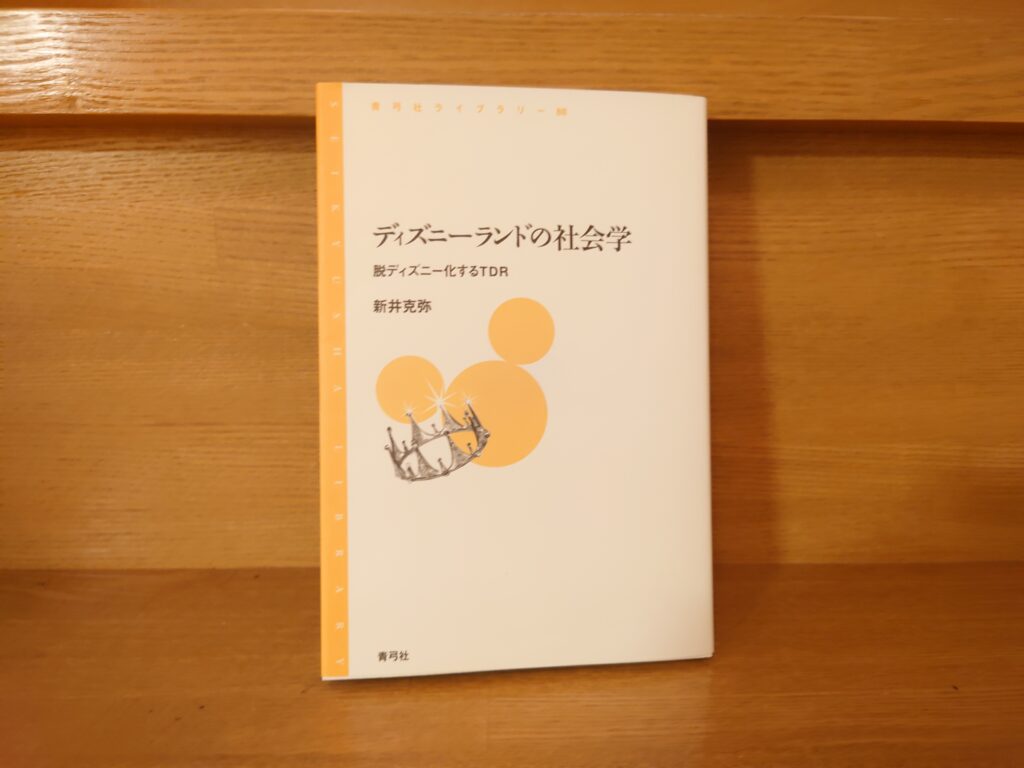

リチャード・スノー『ディズニーランド 世界最強のエンターテインメントが生まれるまで』

本書『ディズニーランド 世界最強のエンターテインメントが生まれるまで』は1955年に開業したアメリカ、カリフォルニア・アナハイムのディズニーランドの歴史を知れるおすすめの参考書です。

ディズニーランドと言えば誰もが知る夢の国でありますが、その起源となると意外とわからない!私もその一人でした。

1983年に開業した東京ディズニーランドから遡ること28年。(1990年生まれの私にとって、東京ディズニーランドの開業年ですらよくわかっていませんでした)

カリフォルニアのオレンジ畑や荒野の中に突如出現したディズニーランド。本書はこの前代未聞の巨大テーマパークはいかにして誕生したのか、そしてなぜ私たちはこんなにもディズニーランドに惹かれてしまうのかがよくわかる一冊です。

この本は単にディズニーを礼賛するのでもなく、その逆に暴露や誹謗中傷するものでもありません。帯に「今こそ読みたい壮大ノンフィクション」と謳われるように、ディズニーランド誕生と開業後の展開をドキュメンタリー風に見ていくことになります。

ウォルト・ディズニーの超人的な想像力、働きぶりはもちろん、彼の無謀な挑戦を現実化させた数多くの人々の奮闘がこの本では描かれます。正直申しまして、ウォルトをはじめこの本で語られるディズニーランド建設の現場は常軌を逸しています。信じられないほどの仕事量です。現代から見るととんでもない超過労働ですが、この猛烈な働きっぷりがなければとてもではありませんがディズニーランドは成立しなかったことが明らかにされます。しかも笑ってしまうほどのドタバタ、無茶な計画でこのテーマパークは作られていました。

いや~面白い!ぜひぜひこのディズニーの恐るべき底力を読んで頂きたいです。

Amazon商品ページはこちら↓

ディズニーランド 世界最強のエンターテインメントが生まれるまで

山口有次『新 ディズニーランドの空間科学―夢と魔法の王国のつくり方』

本書は他のディズニーランド本とは異なり、建築や空間の仕掛けに特化した一冊となっています。

ディズニーランドは単にアトラクションが敷地内に並べられているのではなく、そのひとつひとつに客を楽しませる仕掛けがなされています。

有名なのはパーク内から外の世界が見えないようになっていることや、シンデレラ城など高さのある建物は上にいくほど縮尺が小さく作られ、その結果建物が大きく見えるという仕組みです。

たしかにこれはランドに行くと実感しますよね。パーク内にいると外の世界を忘れて、まさに夢の世界を体感します。そして私自身もディズニーランドに行きずっと不思議だったのですが、シンデレラ城やビックサンダーマウンテンの山が遠くに見えるのに歩いてみると意外とすぐに着いてしまうのでした。その時は楽しいから歩いた時間すらあっという間だったのかなと思っていたのですが、この仕組みもまさにディズニーの仕掛けた空間科学なのでした。

本書ではかなり細かくそうした仕組みを見ていきます。「空間科学」と言いますと何か専門的で難しく感じてしまうかもしれませんが、この本はイラストや図も多数掲載され、解説もとてもわかりやすいです。専門知識がなくとも気軽に読むことができますのでご安心ください。

Amazon商品ページはこちら↓

有馬哲夫『ディズニーランド物語 LA-フロリダ-東京-パリ』

本書は1955年にカリフォルニア、アナハイムで開業したディズニーランドからフロリダ、東京、パリ、香港とディズニーランドの歴史を概観できるおすすめの解説書です。

本書の特徴は単にそれぞれのディズニーランドの歴史を見ていくのではなく、そこに人間ドラマがふんだんに盛り込まれている点にあります。ディズニーランドという巨大なプロジェクトを進めるにあたり、そこには様々な人間ドラマがありました。

「テーマパーク・プロジェクトほど人間ドラマが浮き彫りになるものはない」

これぞ本書の面白さの真髄です。ディズニーランドの歴史そのものもものすごく面白いのですが、これがあるからこそ本書は一挙に刺激的な作品となっています。私も一気に読み込んでしまいました。

Amazon商品ページはこちら↓

野口恒『「夢の王国」の光と影 東京ディズニーランドを創った男たち』

この本は実に刺激的です。ものすごく面白い!まるで映画を観ているかのような臨場感です。これはもうぜひ実写化して頂きたいです。最近はディズニー映画も興行的に苦戦しているようですが、東京ディズニーランド誘致の舞台裏を描いたこのドラマを完璧に再現すればかなり多くの人が関心を持つのではないでしょうか。それほど面白いです。『半沢直樹』的な作風にすればさらに完璧だと思います。その世界観でも全く違和感なく語れてしまうほどこのノンフィクションは波乱万丈でスリリングです。

この本はディズニーに興味のある方だけではなく、何かを始めようとするビジネスマンの方にも刺さると思います。熱い思いと行動力、粘り強さと機転、一発逆転の舞台裏など、読んでいて思わず胸が熱くなる作品です。私も一気に読み切ってしまいました。非常に優れた作品です。これは間違いありません。

Amazon商品ページはこちら↓

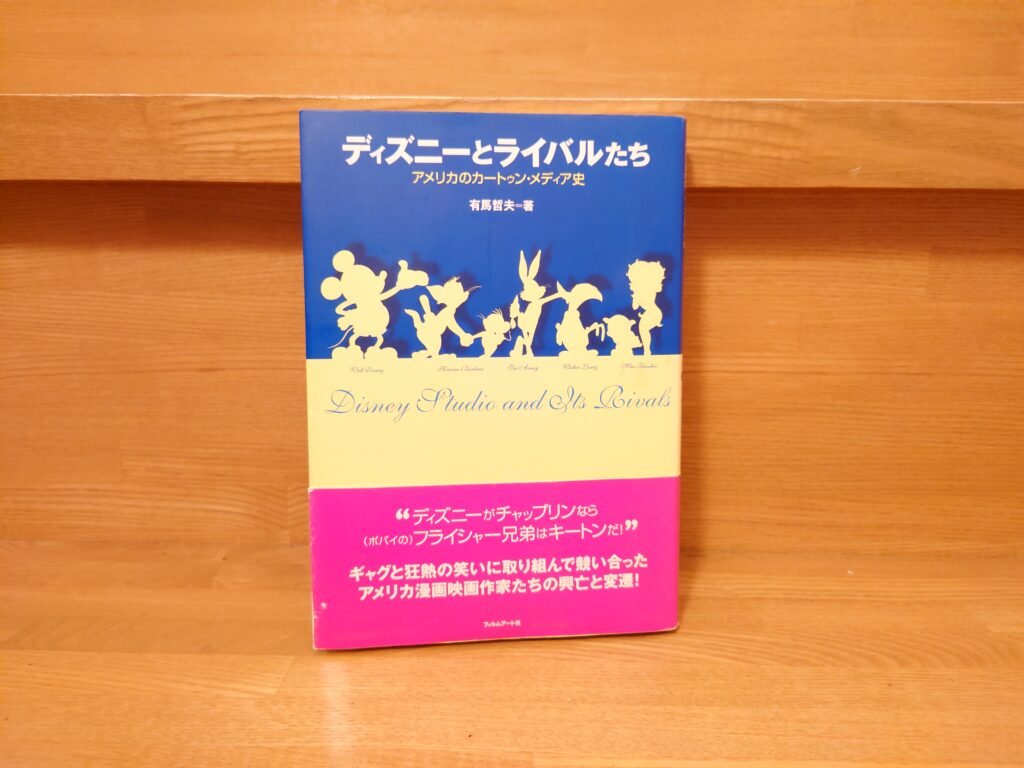

有馬哲夫『ディズニーとライバルたち アメリカのカートゥーン・メディア史』

本書はウォルト・ディズニーが生み出したミッキーマウスとそれを取り巻くアメリカのアニメ業界との関係性について学べる作品です。

ディズニーランドの始まりはたしかにミッキー・マウスの誕生からかもしれませんが、ミッキーというキャラクター自身も無から生まれたわけではありません。ミッキーが生まれるまでにウォルト自身も数々のキャラクターを手掛けていました。

さらに言えばこれらのキャラクターもウォルトが無から創造したのではなく、当時の映画やアニメ業界からインスピレーションを受けて(露骨に言えば模倣して)制作したものでした。

そうです。ミッキーマウスも世界の相互作用の結果生まれてきた存在なのです。ある日突然天才ウォルトの脳内に浮かんできた唯一無二の存在ではないのです。本書ではミッキーマウスが生まれる背景となったアニメ業界の内幕や先行キャラクターを詳しく見ていきます。

本書はとにかく盛りだくさんです。普通のディズニー解説書とは一味違った魅力が満載のおすすめ本です。やはり時代背景を知れるのは面白い!ぜひぜひおすすめしたい一冊です。

Amazon商品ページはこちら↓

ディズニ-とライバルたち: アメリカのカ-トゥン・メディア史

大野裕之『ディズニーとチャップリン』

本書は喜劇王チャップリンとミッキーマウスの生みの親ウォルト・ディズニーの師弟関係を知れるおすすめ作品です。

これまで当ブログではウォルト・ディズニーについてニール・ゲイブラー著『創造の狂気 ウォルト・ディズニー』やクリストファー・フィンチ著『ディズニーの芸術』など、様々な本を紹介してきましたが、やはりそれらの本でもウォルトとチャップリンの関係が書かれていました。ですがそれらの本ではそこまで深くは掘り下げて書かれていませんでした。それに対して本書はチャップリンとウォルトの生涯を概観し、さらに彼らの制作理念や二人の結びつきを詳しく見ていきます。これは刺激的です。

Amazon商品ページはこちら↓

ディズニーとチャップリン~エンタメビジネスを生んだ巨人~ (光文社新書)

ボブ・トマス『ウォルト・ディズニー 創造と冒険の生涯』

本書はディズニー社公認のウォルト・ディズニー伝で、ディズニーにおけるバイブル的な書物となっています。

この本はたしかにある程度大本営発表的な面もありますが、ディズニーが好きで、もっとディズニーを知りたいという方にはぜひおすすめしたい伝記です。ウォルトの生涯や彼の理念がわかりやすく説かれています。

歴史研究が進んだ現代において、イエス・キリストにせよブッダにせよ、歴史的存在としてのキリスト、ブッダ像が言われることが多くなりました。「神話的、宗教的な伝承は正確ではなく、史実ではこうだった(であろう)」という論説です。

ですが、たとえ史実はそうであろうと、それを信仰してきた側においては神話的、宗教的な伝承を受けとり大切にしたきた歴史があります。それは動かしがたい事実です。宗教とは何かを考える上でこのことは非常に重要な視点です。

ディズニーの人気の秘密、そしてディズニー神話について学ぶならやはりバイブルとして大切にされている本を忘れてはならない、そのことを再確認した読書となりました。

伝記そのものとしてはニール・ゲイブラーの方が内容も充実していて面白いのですが、いかんせんかなり分厚く、読むのにも少し骨が折れます。それに対し、ボブ・トマスの伝記は割とすっきり書かれ、さらにウォルトのよい面や功績がわかりやすく説かれるので入門としてはこちらの方が読みやすいかもしれません。私個人としてはどちらを読んでも問題はないと思います。(できれば両方を読んでその違いを比べてみるのがベストではありますが)

ディズニーファンにぜひおすすめしたい一冊です。よりディズニーのことが好きになること間違いなしです。

Amazon商品ページはこちら↓

ボブ・トーマス『ディズニー伝説』

本書の特徴は何と言ってもミッキーマウスの生みの親ウォルト・ディズニーの兄ロイ・ディズニーに焦点を当てている点にあります。

上でも紹介したニール・ゲイブラー著『創造の狂気 ウォルト・ディズニー』など、あの天才ウォルト・ディズニーについて書かれた本は数多くあれど、その兄ロイにスポットを当てた本というのはかなり貴重です。

「ウォルトは表舞台で活躍し、ロイは裏方だった。形は違っても、ロイはウォルトと変わらないほどの天才だった。ニ人は何度か社運を賭けた勝負に出たが、その度に窮地を救ったのはロイだ」

そうなのです!いくらウォルトの天才的な創造力があったとしても、それを実現する資金と環境を用意できなければ破滅しかないのです!ウォルトの伝記でもそのことは強調されていました。天才ウォルトは実務的なことが全く見えていません。彼が見ているのはその作品の究極のクオリティーだけなのです。無謀としか言いようのない計画をウォルトはいつもぶち上げます。予算は前代未聞の金額で人員の確保も必要となってきます。普通なら絶対に不可能なはずのその企画を実際に完成に導いた陰の功労者こそロイ・ディズニーというもう一人の偉人なのでした。

天才という存在についてこの本では非常に興味深い視点を味わうことができます。

天才も天才だけでは世に出てはいけない。支えてくれる実務家の存在も重要なのだということを感じさせられます。

実に刺激的な一冊でした。

Amazon商品ページはこちら↓

『アンデルセン傑作集 マッチ売りの少女/人魚姫』

アンデルセン童話と言えば誰しもが子供の時に絵本やアニメなどでお世話になった経験があると思います。私もその一人です。メルヘンチックだけれどもどこか切なさを感じさせるストーリーは一度読んだら忘れられない印象を残しますよね。

そしてこの本には『人魚姫』が収録されています。

これはディズニーの『リトルマーメイド』の原作になった作品です。ディズニーとアンデルセンの原作との違いを感じながら読み進めるのもとても面白かったです。アンデルセン童話の方はやはりアンデルセンといいますか、かなり切ない終わり方です。

何とも言えない切なさを描くのにこのアンデルセンほど巧みな作家はいないのではないでしょうか。これを子供の時に読むことの意味は計り知れないものがあるかもしれません。大人になって読み返して気付いたのですが、本当に繊細な感受性が溢れている作品ばかりです。

Amazon商品ページはこちら↓

マッチ売りの少女/人魚姫: アンデルセン傑作集 (新潮文庫)

アンデルセン『雪の女王』

この童話集の表題作となっている『雪の女王』はあのディズニー映画『アナと雪の女王』の原作となった作品です。

こちらも原作と映画ではかなり違うためディズニーのメッセージ性を考える上で非常に興味深いものとなっています。

Amazon商品ページはこちら↓

ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』

この角川文庫版の巻末のあとがきではこの作品が生まれてきた経緯も詳しく知ることができます。この経緯を知ると、『不思議の国のアリス』がまた違って見えてきます。

私はこの原作を読んでからディズニーの『不思議の国のアリス』を見てみました。よくよく考えてみればこの作品を見るのは実に20年ぶりでした。

ですが意外としっかり覚えているものですね。見ていてとても懐かしくなりました。

そして感じたのは想像以上に原作に忠実であることでした。

ディズニーのアリスは『不思議の国のアリス』と続編『鏡の国のアリス』がブレンドされて出来上がっています。

ディズニー映画でも人気のディーダム兄弟も実は続編の『鏡の国のアリス』で出てきたキャラクターです。

他にも、お花が歌うシーンなどもこの続編から取られています。

ですが基本線としては原作の『不思議の国のアリス』に忠実になっています。

それにしても映画を観て感じたのですが、ディズニーの構成の見事さたるや驚くしかありません。

正直、原作で文字で読むとあまりに突飛な展開で目が回りそうになるのですが、さすがはディズニー。魅力的な歌とダンスで見事に表現しています。

正直、子供の頃より今見た時の衝撃の方が大きかったです。ものすごく面白い!

ディズニー恐るべしです。歌と踊り、派手な演出がもう頭から離れません。トランプ兵が出てくるところや最後の逃走シーンなんて素晴らしすぎる演出ですよね。「なんでもない日万歳」の歌も、チェシャーネコの「偉さが違う」のフレーズも忘れられません。音楽とアニメの融合はディズニーの伝家の宝刀ですが、この作品にしてもピカイチな魅力を放っています。あぁ、また見たくなってきました。

Amazon商品ページはこちら↓

グリム童話『白雪姫』

『グリム童話』で有名なグリム兄弟は19世紀中頃に活躍したドイツの学者で、『マッチ売りの少女』や『人魚姫』で有名な童話作家アンデルセンもほぼ同時代人です。

アンデルセン童話とグリム童話。

アンデルセンの童話は大人が読んでもジーンとくるようなものすごく繊細なお話がたくさんありましたが、グリム童話はどこか淡々としている印象を受けます。これはきっと、アンデルセンが自分の感受性や想像力をフル稼働して物語を創作したのに対し、グリム兄弟は学者として実際に人々が話している童話を収集して童話集を作ったという、創作過程の違い、その内容の性格の違いがあるのではないかと思われます。

この『白雪姫』も私たちが想像する『白雪姫』に比べると明らかに暗く、ブラックな展開となっています。

Amazon商品ページはこちら↓

グリム童話集 赤ずきん・ラプンツェルなど 100年読み継がれる名作

カルロ・コッローディ『ピノッキオの冒険』

この作品については有馬哲夫著『ディズニーとライバルたち アメリカのカートゥーン・メディア史』で次のような解説がなされており、これがきっかけで私は原作を読もうと思い立ちました。

『ピノキオ』の原作となったのは、イタリアの作家コッローディの同名の童話で、ウォルトはこれを、一九三〇年代の後半にたまたま行った書店で見つけている。これをベースにして面白い作品が作れると思ったウォルトは、すぐにスタッフに作品化に取りかかるよう命じた。原作はかなり長いもので、しかも、かなり残酷で荒々しい内容だった。

原作では、悪いことをした少年たちは単にロバになるだけでなく、皮をはがれて太鼓の皮にされるという目に遭っている。また、主人公に説教をするコオロギも、主人公をばかにしたということで、木槌で叩き殺されている。それをウォルトは、親たちが子供に安心して見せられる、教訓に満ちたストーリーに変えた。

フィルムアート社、有馬哲夫『ディズニーとライバルたち アメリカのカートゥーン・メディア史』P206-207

私はこの解説を読んで衝撃を受けました。コオロギが木槌で叩き殺されただって!?

『白雪姫』でもそうでしたがやはり原作はバイオレンスで残酷です。

そしてそんな残酷な物語を親子で安心して見られる映画に改変したウォルト・ディズニー。

私たちはウォルトが制作した完成品の『ピノキオ』を当たり前のように受け取っていますが、原作から映画まではものすごく遠い道のりがあります・・・!この変化をたどればディズニー映画の特徴がよりはっきりするだろう。そう思い私は『ピノキオ』の原作に強い関心を持ったのでありました。

そしてその結果は期待通り。映画と原作の違いを感じながらの読書となりました。

Amazon商品ページはこちら↓

J・M・バリ『ピーターパン』

いざ原作を読んでみるとそこで語られるピーター・パンの性格や物語に私は驚くことになりました。

まず、ピーター・パンの性格がとにかくどうしようもない!ディズニー映画でも彼は自由人過ぎますし抜けてる部分もありましたがまだ愛嬌があります。ですが原作のピーター・パンはもはや恐ろしさすら感じます。

と言いますのも、彼はまず誘惑者としてやって来ます。これはディズニーでも同じですが、原作では不気味な雰囲気さえあります。大人にならなくてもよい永遠の理想郷へと誘う天使の顔をした悪魔のようです。もちろん、影を取り返すためにウェンディの部屋にやって来たというのは同じですが、ディズニーのように視覚的にコメディタッチで見ることができない分やはりダークな雰囲気です。

そして私にとってこれが一番なのですが、ピーター・パンがあまりに自己中心的すぎるのです。全くというほど他者に関心がありません。他者に注意が向くときも、それは自分が楽しむための道具としてでしかありません。だからこそ、遊び終わってしまえばその存在を忘れてしまいます。彼は一日経つと相手の名前やその存在すらも忘れてしまいます。自分が連れ去ったウェンディー達のこともすぐに忘れてしまいます。自己中心性は子どもの特徴ではありますが、ピーター・パンはその象徴のごとくそれが極めて強力に濃縮された存在になっています。そのため他者への思いやりも存在しません。ピーター・パンは空を飛ぶことに慣れていないウェンディー達を気遣うこともなく、自分の楽しみのために彼らを扱ったりします。自分が中心で他者に関心がないのですからそれも当然です。相手がどう思うかなど関係ないのです。

良くも悪くも空気を読む文化たる我々日本人からするとこのピーター・パンの暴虐とも言える自己中心性はなかなか受け入れにくいものがあるように感じました。

そして物語の点から言うと、こちらも想像以上にバイオレンスな内容でした。ディズニー映画では暴力描写はあるものの、血が流れずケガもしません。もちろん殺しはご法度です。

ですが原作では海賊たちがインディアンを虐殺し、さらにピーター・パンもフック船長をはじめ海賊たちを殺してしまいます。それも無邪気に・・・。

子どもというのは残酷なものです。無垢な子ども神話もあるにはありますが、やはり現実として子どもがいかに残酷であるかは私達も納得できるものがあると思います。この原作もそうした残酷さが描かれています。

Amazon商品ページはこちら↓

ボーモン夫人『美女と野獣』

私が本作ボーモン夫人版の『美女と野獣』を読んだのは、何と言ってもディズニー映画の影響です。私はこの映画が大好きでディズニー作品の中でも一番のお気に入りです。そんな『美女と野獣』の原作を読んでみたい!原作と映画の違いがわかればディズニーのすごさがよりわかるのではないか、そう思い私はこの原作を手に取ることにしたのでありました。

そしてそれは大正解!

原作を読むことでディズニーがどのような改変を加えていたかがよくわかりました。やはりディズニーはすごかった!そしてなにより、作詞家ハワード・アシュマンと作曲家アラン・メンケンの最強タッグによるミュージカル仕立てのストーリーは唯一無二です。

以下のリンク先で『美女と野獣』の原作の大まかな流れを紹介していますので、ぜひ参考にして頂けたらと思います。

Amazon商品ページはこちら↓

おわりに

日本は世界でも類がないほどディズニーが浸透している国のひとつだと思います。

ですが、その人気は単に娯楽的な側面だけでは片づけられません。その歴史や奥深さを知ればもっとディズニーを楽しめることは間違いありません。あの三島由紀夫ですらメロメロになったのです。その凄まじさを私は強調したいです。ディズニーランドには三島をも魅了する何事かがあったのでした。

この記事が皆様のお役に立てますことを祈っております。

以上、「宗教思想・歴史・芸術としてのディズニーを知るためのおすすめ解説書一覧」でした。

関連記事

コメント