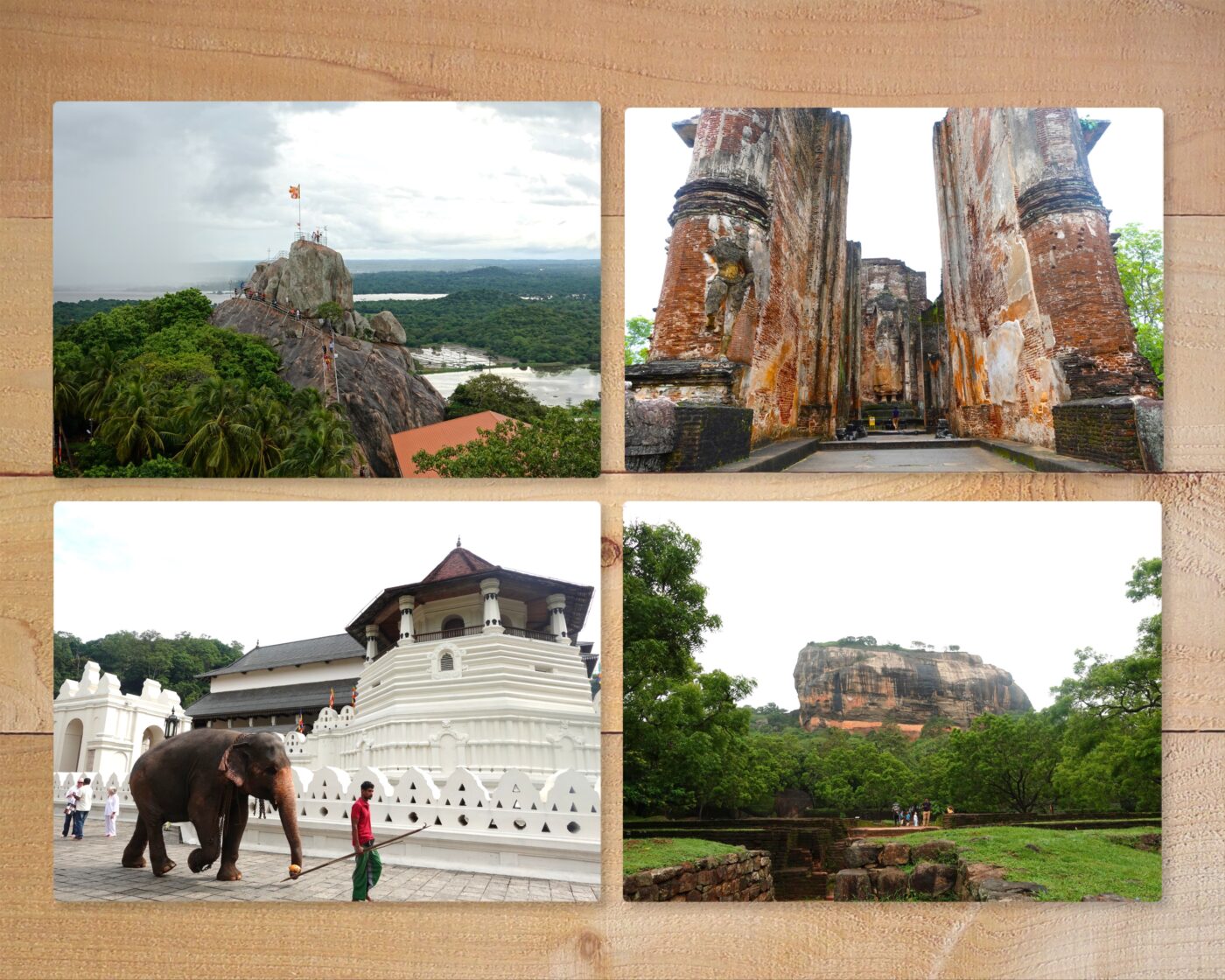

スリランカのドストエフスキー!世界的作家ウィクラマシンハを知っていますか?

【インド・スリランカ仏跡紀行】(54)

スリランカのドストエフスキー!世界的作家ウィクラマシンハを知っていますか?

私は本が大好きだ。そして文学は私を育ててくれた恩人でもある。当ブログでもこれまで世界中の文学を紹介してきたが、「親鸞とドストエフスキー」から始まった試みが今の私に繋がっている。

今回の記事ではそんな私が出会ったスリランカの作家についてお話ししたい。

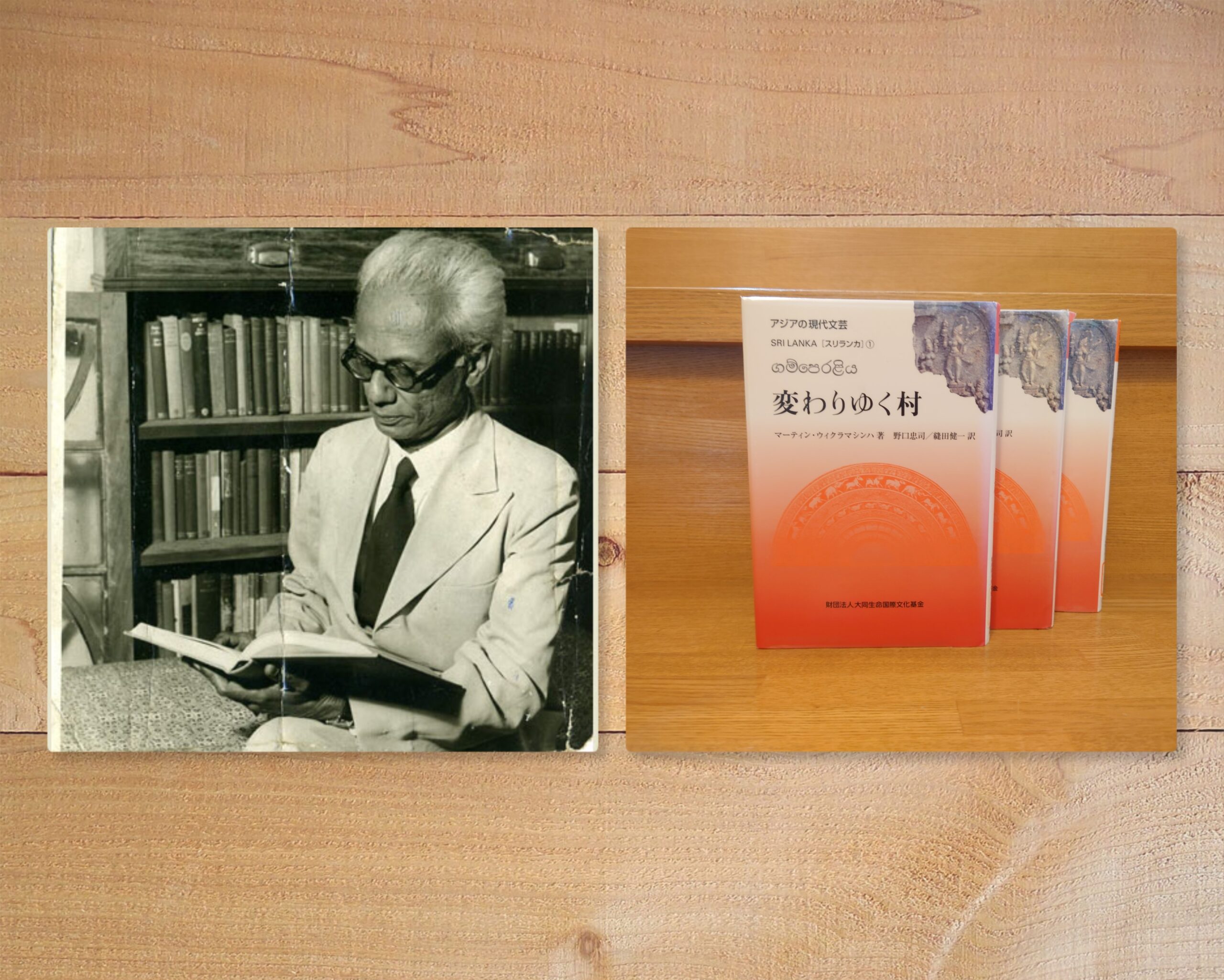

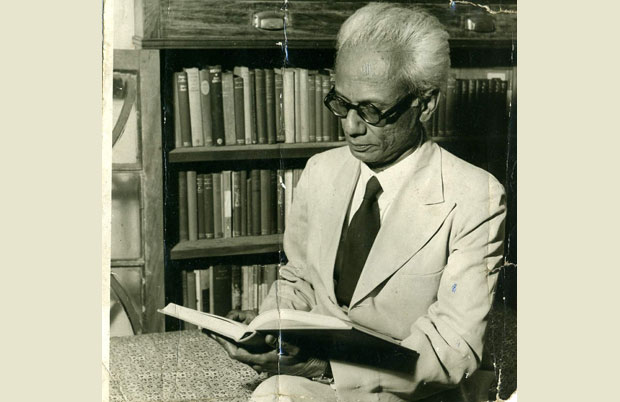

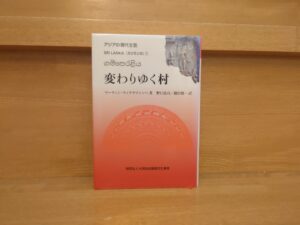

マーティン・ウィクラマシンハは日本ではほとんど知られていないが、スリランカを代表する世界的な作家である。私自身も今回スリランカを学ぶ中でその存在を知ることとなった。

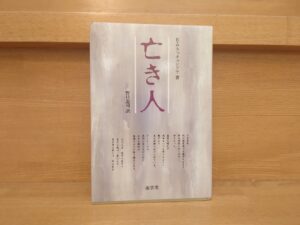

ウィクラマシンハの作品については以前当ブログでも紹介した。

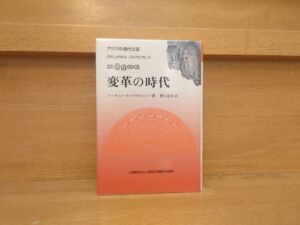

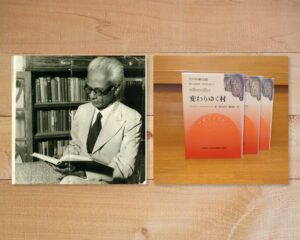

特にこのウィクラマシンハ三部作たる『変わりゆく村』、『変革の時代』、『時の終焉』はスリランカ社会を知るための最高の時代絵巻と言える名作だ。

この三部作について巻末解説では次のようにまとめられている。

マーティン・ウィクラマシンハには、二十世紀前半のスリランカ南部の村を舞台とした代表作『変わりゆく村』『変革の時代』『時の終焉』という三部からなる大作がある。

第一部では、村の伝統を固持しようとする中流階級の旧家を中心に、商人ら資産階級との対峙が描かれる。西ヨーロッパ文化の摂取による社会・経済構造の変化を背景に、伝統文化の衰退が若い世代の恋愛観と共に展開される。

第二部では、世代が変わり、コロンボへ出て上流階級の仲間入りをした家族の悲劇が描かれる。地位や名誉を渇望する父、奢侈放逸な社交に明け暮れる、英語もろくにできない母、そして両親の虚像に愛想をつかした息子の苦悩などを通して、世代を経た家族の過去と現在が浮き彫りにされる。

そして第三部では、労働者階級の誕生と共に各地で労働争議が展開されるなど、これまでの資産階級の崩壊、村社会の革新といった激動期へと入っていく。

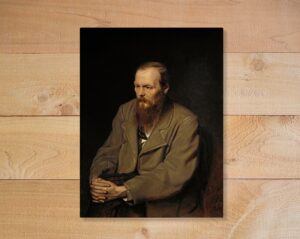

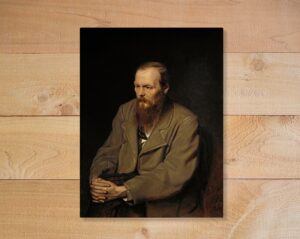

これらの作品には人物同士の憎悪、愛の葛藤や離合という心理分析や、労働争議といった、時代の流れと社会主義的な思想の片鱗が巧妙に描かれている。かつて強い共感を受けた評論家が、この三部作をドストエフスキーの世界を彷彿すると指摘したことがあるが、それは十分頷けよう。なおこの三部作が一九六五年、ロシア語に翻訳、出版されている点も興味深い。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

財団法人 大同生命国際文化基金、マーティン・ウィクラマシンハ著、野口忠司、縫田健一訳『変わりゆく村』P297

上の引用の最後に書かれていた部分を読んで驚かれた方もおられるのではないだろうか。

なんと、この小説はあのドストエフスキーとも大きなつながりがあるのだ。

スリランカのエリート階級はイギリス統治が始まった19世紀から英語が堪能だ。そのため西洋文学が盛んに読まれてきたという歴史がある。

スウィフトや、ハーディ、ディケンズ、ユゴー、アナトール・フランス、モーパッサン、プーシキン、ゴーゴリ、ツルゲーネフ、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフ、ゴーリキーなどは特に読まれていた作家だそうだ。

そして訳者はこう指摘している。

マーティン・ウィクラマシンハがロシア文学に傾倒した要因を探るには今後の精細な研究を待たねばならず、現時点では断言できないが、たとえば、社会的な弱者への同情や人間心理の矛盾と相剋を追求し、人間性回復への願望を訴えたドストエフスキーの『貧しき人々』や『罪と罰』『カラマーゾフの兄弟』『白痴』など、作中人物の心に潜む観念の広大無辺さと強大さに、おそらく魅了されたにちがいない。

財団法人 大同生命国際文化基金、マーティン・ウィクラマシンハ著、野口忠司、縫田健一訳『変わりゆく村』P296

心理描写然り、癖のある登場人物然り、部屋の中で展開されていく会話劇然り、たしかに私もこの『変わりゆく村』を読んでドストエフスキー的なものを感じた。私がこの記事のタイトルでスリランカのドストエフスキーと書いたのはそういうことなのである。ドストエフスキーファンならばきっとこの小説はドンピシャだと思う。ぜひおすすめしたい。

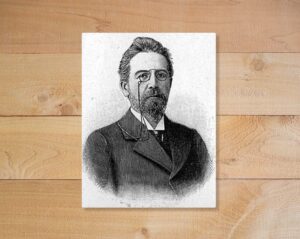

ただ、ここで「スリランカのドストエフスキー」と言っておきながら申し訳ないのだが、正直に言うとそれ以上に本作を読んで感じたのはチェーホフの『桜の園』の雰囲気なのである。

ウィクラマシンハはチェーホフにも造詣が深く、その演劇についてのコメントも数多く残している。

この『桜の園』では時代に取り残されていくのんきな田舎貴族と、現実的な新興商人ロパーヒンの対比が描かれているのだが、まさに『変わりゆく村』でもその構図が描かれている。

時代に取り残され崩壊していく旧家と新興商人。そしてそこにスリランカ特有のカースト制度が絡んでくる。

ここにロシア文学の影響を受けながらもスリランカ特有の時代相を描こうというウィクラマシンハの試みがうかがえる。

ドストエフスキーだけでなく、チェーホフファンにもお勧めしたいのがこの『変わりゆく村』だ。ぜひ手に取って頂けたらと思う。スリランカの大作家がロシア文学をどう受け止めたのかということも知れるのでこれは刺激的な読書となることだろう。

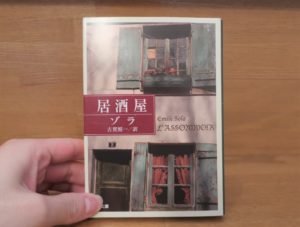

そして私がウィクラマシンハ三部作について特に強く思うのは、これらがフランスの文豪エミール・ゾラのルーゴン・マッカール叢書に比されるべきものなのではないかということだ。

エミール・ゾラは私が最も尊敬する作家のひとりだ。

そしてその代表作群『ルーゴン・マッカール叢書』は「人間社会とは何か」をこれでもかと教えてくれる驚異の物語である。『ルーゴン・マッカール叢書』については上の記事で解説しているのでそちらを参照して頂きたいのだが、私はウィクラマシンハの三部作を読んで、その作風にゾラを感じたのである。

これは三部作の第二作目『変革の時代』を読んだときに確信したことだ。

この作品では前作の主要人物、新興商人のピヤルとその妻ナンダーを軸に物語が進んでいく。

前作においてピヤルは低いカーストながらも持ち前の才覚を生かして商売をどんどん広めていく好青年のように描かれていたが、今作ではそんな彼が陥った苦しみを目の当たりにすることになる。

ピヤルは金と地位、名誉を求めることしか頭にない人物になってしまう。心優しい家庭教師として働いていた頃の名残はもはやない。この小説は20世紀前半をその舞台としているが、この頃にはピヤルと同じように、新興商人が力をつけ一気に社会的上昇をすることも見られるようになっていた。ウィクラマシンハはこうした時代相を巧みに描いている。

特にピヤルとナンダーの虚飾に満ちた家庭生活の描写はまさにゾラ作品を彷彿とさせるものがある。

新興商人が勃興し、智慧才覚や財力で既存の階級社会へ殴り込みをかけていくその様はゾラの小説で見た19世紀フランスとそっくりだ。しかも金や権謀術数で急速に地位上昇を果たしたが故にそのつけを払うことになるところまでそっくりである。

ゾラの小説でいうならばこの『獲物の分け前』と『ごった煮』がまさに『変革の時代』と重なってくるように私には思える。

もちろん、ゾラと似ているからといってウィクラマシンハがそれを模倣したとかそういうことを言いたいのではない。

ゾラはゾラで19世紀パリを徹底的に観察し、それを小説作品に落とし込んだ。

そしてウィクラマシンハはウィクラマシンハで20世紀前半のスリランカ社会をこの小説に見事に描き出したということなのだ。まさにこの小説は20世紀前半のスリランカを知るための絶好の資料となる。遠く離れた日本に住む私たちにとってこれほどありがたいスリランカ絵巻はない。

『変革の時代』ではこうしたピヤル夫妻の金や地位に溺れる虚飾の世界や、それに反発を覚える息子世代の心情、旧社会の伝統を捨てきれない村の人々とのずれなど様々な立場からスリランカ社会を見ていくことになる。

これは見事な作品だ。前作に引き続きウィクラマシンハの恐るべき描写力を本作でも感じることとなった。

そして三部作のラストたる『時の終焉』も絶品である。この作品もゾラを感じるテイストだが、そのテーマが鋭い。この作品では20世紀中頃のスリランカで吹き荒れたマルクス主義と労働問題が描かれる。ゾラで言うならば『ジェルミナール』という炭鉱を舞台にした物語が相当するだろう。

労働者を搾取して成り上がった大資本家サウィマンに強く反抗する息子マーリン。「あの二人はもうすでに精神的に腐敗している。今さら両親の心を改悛させる人間は周りに誰もいないからね!」と彼は親友の医者アラウィンダに打ち明ける。彼の反抗はもはや家庭内だけの問題ではなく、コロンボ市民を巻き込む政治運動へと展開していく。

本作ではこうした資本家と労働者のせめぎ合いや暴動が描かれる。当時コロンボで何が起きていたのかをかつてジャーナリストであったウィクラマシンハが物語にして具現化したのがこの小説だ。これまで彼の三部作を読んできて感じるように、この作品でも彼の繊細な心理描写は精彩を放っている。

そう。作家兼ジャーナリストであるというのもゾラとの共通点なのだ。ゾラも出版社で勤務した後に作家へと転向している。ジャーナリストならではの嗅覚と取材力が作品に生かされているのである。

長きにわたる植民地支配とカースト問題、民族対立、格差拡大、政治混乱など、激動の時代を生きるスリランカをウィクラマシンハはこの三部作で描いている。

ウィクラマシンハの小説はスリランカの姿を知るのに最高の手引きとなることだろう。訳者が巻末で、

この三部作は単なる文学作品に留まらず、スリランカの近代史を繙くうえでも重要な鍵となる作品であると言っても決して過言ではない。

財団法人 大同生命国際文化基金、マーティン・ウィクラマシンハ著、野口忠司訳『時の終焉』P344

と述べるのもまさにその通りだと思う。

ぜひ日本でももっと注目されることを願う三部作だ。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント