M・ウィクラマシンハ『時の終焉』あらすじと感想~マルクス主義と階級闘争に揺れるスリランカを活写した名作!

マーティン・ウィクラマシンハ『時の終焉』あらすじと感想~マルクス主義と階級闘争に揺れるスリランカを活写した名作!

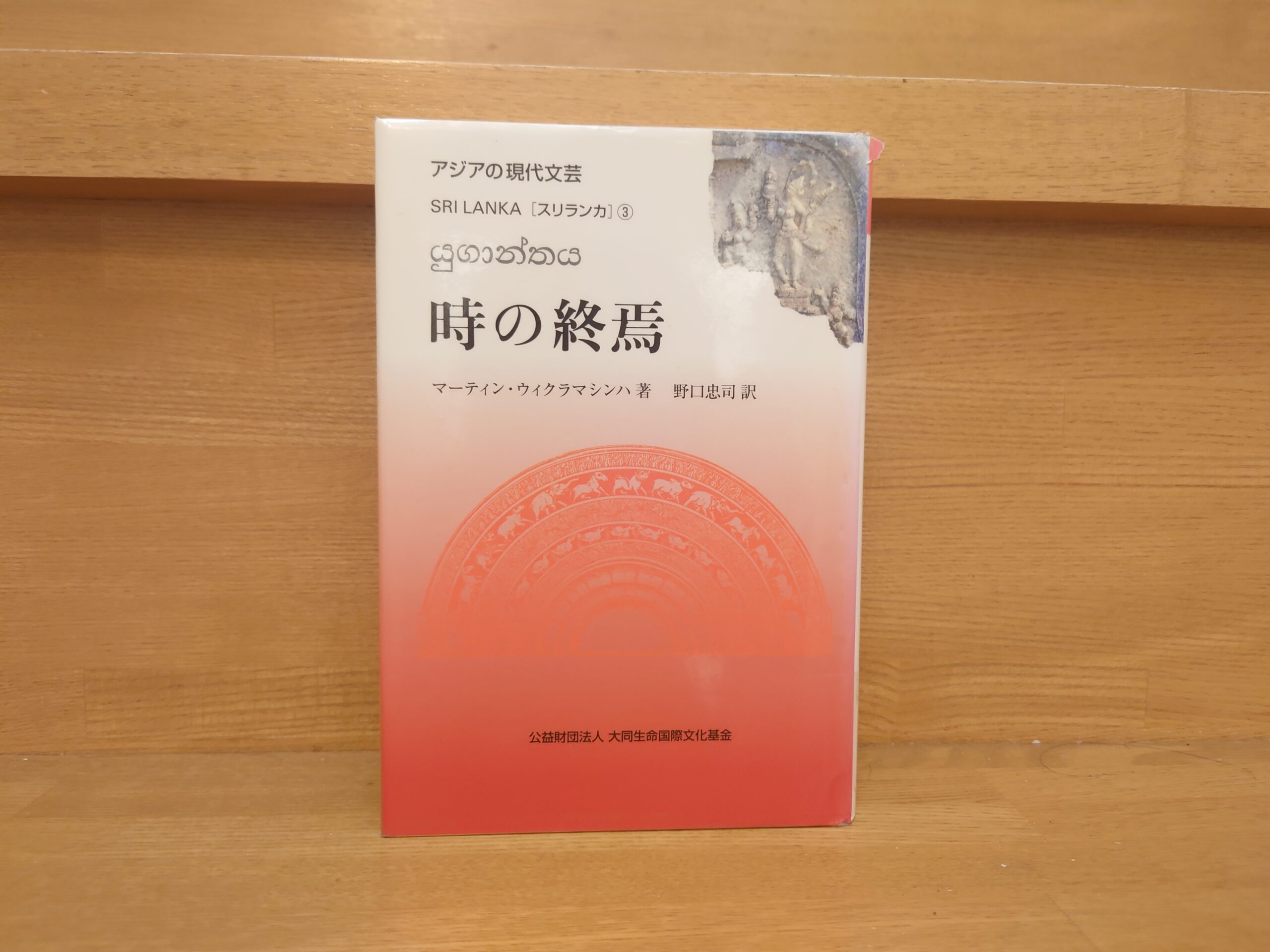

今回ご紹介するのは1949年にマーティン・ウィクラマシンハによって発表された『時の終焉』です。私が読んだのは2012年に財団法人 大同生命国際文化基金より発行された野口忠司訳の『時の終焉』です。

早速この本について見ていきましょう。

本作品は、文豪マーティン・ウィクラマシンハの三部作として知られる、2010年10月刊行の「変わりゆく村」、2011年11月刊行の「変革の時代」に続く、最終作に当ります。

第一部では地方の中産階級の家族の崩壊が、第二部では都市の裕福な家庭に育ちながらも、価値観の違いに苦悩し、翻弄される子や孫たちの姿が描かれていましたが、本作では再び資産家階級にのし上がった孫とその子ども世代との対立と葛藤が、労働者対資本家の闘争と並行して克明に描かれています。

財団法人 大同生命国際文化基金商品紹介ページより

本作はこれまで当ブログでも紹介してきた『変わりゆく村』、『変革の時代』、『時の終焉』ウィクラマシンハ三部作の最終作になります。

本書は三部作の最終作ではありますが、実は二作目の『変革の時代』よりも先に発表されています。その事情について『変革の時代』の巻末ではウィクラマシンハの言葉が次のように紹介されていました。

『変革の時代』を書きあげる前に、第三部『時の終焉』の執筆に駆り立てられたのは、当時セイロン国内で仏教復興運動に命を捧げたアナガーリカ・ダルマパーラ(一八六四~一九三三)に覚醒されたシンハラ人の民族意識を介して、宗主国の英国から独立しようとする気運が高揚していたことや、社会主義者と資本主義者との間に熾烈な論争が繰り広げられていたことが要因としてあげられる。

当時、台頭し始めた社会主義者の間に、やがて亀裂が生じ、階級闘争が激化した。独立直前の一九四七年、労働者が団結し、大規模な労働争議が起こった。このうねりはセイロンを二分するような大騒動に発展し、この事態を目の当たりにした総督は、この国の前途を憂慮するに至った。かつてジャーナリストであった私は、小説家の視点からこの社会現象を逸早く文字に認めるため、定式の規範にこだわらずに、先に第三部の完成を目指した。

財団法人 大同生命国際文化基金、マーティン・ウィクラマシンハ著、野口忠司訳『変革の時代』P284

まさにこの『時の終焉』の舞台になる時代は資本家と労働者の階級闘争が大きなうねりとなっていた時代でした。しかもそこにダルマパーラが強力に推し進めたシンハラ仏教ナショナリズムも強力に絡んできます。

ダルマパーラのシンハラ仏教ナショナリズムは結果的にその後の内戦へと繋がっていくイデオロギーとなっていきますが、このことについては以前当ブログでも紹介した杉本良男『仏教モダニズムの遺産』や澁谷利雄『スリランカ現代誌』でも詳しく説かれています。本作でもまさにこうした宗教的な動きも巧みに描写されています。

その中でも特に印象に残ったのが今スリランカで絶大な人気を誇る聖地カタラガマについてのやりとりです。その一部をご紹介します。

カタラガマ神殿 Wikipediaより

「アラウィンダ先生、カタラガマに行かれたの?」

「一度も一度も行ったことがないんです」

「なんですって!デニヤーヤでお生まれだというのに……」

「カタラガマに参拝するのは村人の慣習じゃない。彼らはカタラガマの神々に頓着しないし、恐れてもいないんですよ」

「コロンボからは大勢の人々がカタラガマへ巡礼にでかけるのに」とチャマリーが首を傾げて尋ねた。

「カタラガマの神々は都会の金持ちの神々であって、田舎の人々の崇める神さまじゃないんですよ。カタラガマに参拝するのは、今話した都会に住むシンハラ人の金持ち連中。そのせいで今では田舎にまでその習慣が広まっているんですよ」

財団法人 大同生命国際文化基金、マーティン・ウィクラマシンハ著、野口忠司訳『時の終焉』P120-121

ここで語られたカタラガマ巡礼についての言葉はまさに以前当ブログでも紹介したリチャード・ゴンブリッチ、ガナナート・オベーセーカラ共著の『スリランカの仏教』で説かれていたことと重なります。

「カタラガマに参拝するのは、今話した都会に住むシンハラ人の金持ち連中」

これがまさに鍵になります。スリランカでは伝統的に世俗の願いはブッダにしてはならないとされてきました。もし現世利益的な願い事をするならば土着の神々にお祈りするというのが村の風習だったのです。

その風習はコロンボにおいても変わらないのですが、そこで最も人気となったのがスリランカ南東部に祀られているカタラガマという神様だったのです。この神は元々スカンダというヒンドゥー教の神様です。仏教では韋駄天としても知られる神で、困難なことでも成し遂げる戦闘の神様でした。

このカタラガマは個人的なあらゆる願いを叶えるとされています。資本主義的な弱肉強食なビジネスが急速に展開されていたコロンボにおいて「何をしてでも勝つ」「絶対に経済的に成功する」という願いを懸けることができたのがこのカタラガマ神なのでありました。こうした祈りはブッダにはお願いできないことです。そういう意味で昔ながらの村々の祈りではなく、コロンボという大都会ならではの神信仰が上のやりとりで表されていたのです。

しかも上のやりとりの最後に「そのせいで今では田舎にまでその習慣が広まっているんですよ」とあったように、まさに20世紀後半からカタラガマ巡礼はスリランカ全域において非常に篤く信仰されるようになっていきます。ウィクラマシンハはそうした変化を予知していたかのように小説で語ったのでありました。

このカタラガマ神については今紹介した『スリランカの仏教』や鈴木正崇『スリランカの宗教と社会』で詳しく説かれていますので興味のある方はぜひそちらもご参照ください。

さて、先にこの小説における宗教の問題についてお話ししてしまいましたが、本作のメインテーマは階級闘争に揺れるスリランカになります。

前作までの流れの確認がてら、巻末のあらすじを引用します。

第一部『変わりゆく村』には、二十世紀の初頭、この国がまだ英国植民地下にあった頃、島の南部に位置するコッガラ村に暮らす中産階級の旧家の人々が描かれている。由緒ある家柄の伝統とその威厳を固持しつつ〝マハ・ゲダラ〟(大家)の主ドン・アディリアン・カイサールワッテー・ムハンディラムは妻マータラ・ハーミネーと一男二女で暮らしていた。しかし、ムハンディラムの死後、新しい資産階級の台頭の煽りを受け、一家は経済苦に追いやられる。保守的な両親と中道の長女アヌラー、そして新しい思想を持つ長男ティッサと次女ナンダーとの世代間のギャップ。この〝マハ・ゲダラ〟に出入りが許されていた英語の家庭教師ピヤルは、のちにコロンボにでて実業家として成功し、やがてナンダーの再婚相手となる。

第二部『変革の時代』には、ピヤルとナンダー夫妻のコロンボにおける生活が伏線として描かれている。二男一女を授かった幸福な家庭のイメージとは裏腹に、金、名誉、地位を得ることしか念頭にない父親ピヤルと、奢侈放逸な社交に明け暮れ、子育てや教育に無関心な母親ナンダーに愛想を尽かした長男アランは、学業を放棄し、バーガー人アイリンと結婚し、渡英する。親子の確執、そしてアランの自省と精神的な覚醒が、英国からはじめて送られてきた差出人の住所のない一通の手紙に綿々と綴られる。時が流れ、ナンダーの姉で、旧家の影響を強く受けた古風なアヌラーは、未婚のまま〝マハ・ゲダラ〟で他界する。他方、ピヤルの事業に大きな翳りが生じ、長男に対する失意も重なり、ピヤルは悄然と世を去る。傷心の母ナンダーに追い討ちをかけるかのように、再びアランから手紙が届く。それはアイリンが病死したのち、英国人女性と、再婚し、帰国する意志のないことを伝えるものだった。

そして、この第三部『時の終焉』には、労働者階級の誕生で、資産家階級との間に激しい闘争が生じる当時の世相が描かれている。ナンダーの娘ナーリカーは、商魂逞しい実業家サウィマン・カバラーナと結婚し、一男一女を授かる。その長男マーリンは英国で経済学を学んで帰国するが、労働者を非情なまでに搾取し、大資産家になった父親サウィマンの生き方に失望し、父親に真っ向から刃向かい、労働争議に加担する。他方、長女チャマリーは、マーリンと同様に英国に留学して医者になった村の富豪の息子アラウィンダと結婚する。ムハンディラム家の一人息子で独身のまま半生を過ごしてきたティッサは、マーリンや、チャマリーらとのかかわりを通じて労働者階級の地位向上を目指し、独自の思想観で社会構造改革の運動に加わっていく。

財団法人 大同生命国際文化基金、マーティン・ウィクラマシンハ著、野口忠司訳『時の終焉』P342-343

労働者を搾取して成り上がった大資本家サウィマンに強く反抗する息子マーリン。「あの二人はもうすでに精神的に腐敗している。今さら両親の心を改悛させる人間は周りに誰もいないからね!」と彼は親友の医者アラウィンダに打ち明けます。彼の反抗はもはや家庭内だけの問題ではなく、コロンボ市民を巻き込む政治運動へと展開していきます。

本作ではこうした資本家と労働者のせめぎ合いや暴動も描かれます。当時コロンボで何が起きていたのかをかつてジャーナリストであったウィクラマシンハが物語にして具現化したのがこの小説です。これまで彼の三部作を読んできて感じるように、この作品でも彼の繊細な心理描写は精彩を放っています。

そして社会主義思想に熱中し、労働運動にのめり込むマーリンを一歩引いた目線で見守るティッサの存在も見逃せません。単に理想を掲げ資本家を批判する暴動を起こしたところで多くの一般市民は救われないということを彼は見抜いています。「ではどうしたらよいのか?」そうした問いを抱えながらマーリンやティッサ、そして医者のアラウィンダはそれぞれ懸命に生き抜こうとします。

単に「資本家は邪悪な存在だ。奴等を倒せばすべて解決する」で終わらせないところにウィクラマシンハの深い人間洞察があるように私は感じました。

長きにわたる植民地支配とカースト問題、民族対立、格差拡大、政治混乱など、激動の時代を生きるスリランカをウィクラマシンハはこの三部作で描いています。

私はこれまで「親鸞とドストエフスキー」をテーマに学ぶ過程でマルクスについても学ぶことになりました。

資本主義を厳しく批判したマルクスですが、ではそのマルクスの思想そのものはどのようなものだったのかを私は改めて学ぶことになりました。そこで見えてきた時代背景や彼が与えた影響を知り、いかに私がこれまで何も知らなかったかを痛感することになりました。

そしてここスリランカでも資本主義と階級闘争に揺れるその姿をこの小説で目の当たりにすることになりました。

世界は繋がっていること。そしてマルクスを巡る闘争はヨーロッパや日本だけでなく、スリランカでも同じように行われていたことを改めて実感したのでありました。世界のいたる所でこうした事例があることはもちろん想像していたことでありましたが、実際に物語としてその姿を知れたというのはやはり実感として全く違うことを感じました。

ウィクラマシンハの小説はスリランカの姿を知るのに最高の手引きとなることでしょう。訳者が巻末で、

この三部作は単なる文学作品に留まらず、スリランカの近代史を繙くうえでも重要な鍵となる作品であると言っても決して過言ではない。

財団法人 大同生命国際文化基金、マーティン・ウィクラマシンハ著、野口忠司訳『時の終焉』P344

と述べるのもまさにその通りだと思います。

ぜひ日本でももっと注目されることを願う作品です。ぜひぜひおすすめしたい名作です。

以上、「M・ウィクラマシンハ『時の終焉』あらすじと感想~マルクス主義と階級闘争に揺れるスリランカを活写した名作!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント