芥川龍之介『蜘蛛の糸』あらすじと感想~仏教童話として有名な名作短編!地獄に垂らされた救いの糸!

芥川龍之介『蜘蛛の糸』あらすじと感想~仏教童話として有名な名作短編!地獄に垂らされた救いの糸!

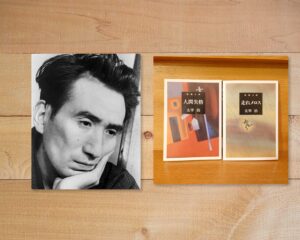

今回ご紹介するのは1918年に芥川龍之介によって発表された『蜘蛛の糸』です。私が読んだのは新潮社『蜘蛛の糸・杜子春』令和5年第104刷版です。

早速この作品について見ていきましょう。

『蜘蛛の糸』『杜子春』で、あなたの善人度・悪人度をセルフチェック

オードブルには、『蜘蛛の糸・杜子春』あたりはいかがでしょう。いわゆる「児童文学もの」。口当たりはいいし、なかなか味わい深い。芥川の世界に入るのに最適ですよ。

まず、何と言っても『蜘蛛の糸』。地獄にいる大泥坊の犍陀多は、生きていた頃には一匹のクモの命を助けた「善人」でもありました。どうやら芥川は、人間には百%ピュアな善人はいないし、百%救いがたい悪人もいない、という考えを持っていたようです。では犍陀多は地獄から救い出すに値する善性の人間なのか。お釈迦様は、犍陀多がとっさにどういう言葉をロにするか、テストしようとします。地獄に蜘蛛の糸を垂らして。

その結果、犍陀多のロから飛び出したのは、醜い言葉でした。「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己のものだぞ。お前たちは一体誰に尋いて、のぼって来た。下りろ。下りろ」。この瞬間に、犍陀多は「悪人」となったのです。そして、「善人になるテスト」に落第して、悪人が住むのにふさわしい地獄へと再び落ちてゆきます。

人間は、どういう言葉をロにするか、どういう「行動」を取るかで、自分の本当の姿を現すのだ、と芥川は言いたかったのでしょう。電車の中で困っているお年寄りに席を譲りたいという優しさも、好きで好きでたまらない異性に対する恋心も、黙って思うだけで、何もしないうちは「無い」のと同じこと。言葉や行動になってこそ、本物となるのですから。

新潮社、『文豪ナビ 芥川龍之介』P21-22

『蜘蛛の糸』は芥川龍之介が初めて書いた児童向け文学で、仏教説話としても有名な名作短編です。私も僧侶という仕事柄、この『蜘蛛の糸』のお話を法話や仏教書で見聞きすることは数多くありますが、このお話はお寺関係という枠を超えて日本人全体に親しまれてきた作品ではないでしょうか。

ただ、大人になってから改めてこの作品を読むとなるとなかなか機会がないというのも事実。私自身も今回かなり久々にこの小説を読むことになりました。

さて、この小説の流れですが上の作品紹介にある通り、地獄に堕ちた犍陀多に救いの糸が垂らされます。これはブッダからの最期の慈悲であり、テストでもありました。しかし周知のとおり犍陀多は自己のエゴイズムから他人を押しのけ自分だけ助かろうとします。するとその糸はぷっつりと切れ、彼は再び地獄へと真っ逆さまへ・・・というお話です。

改めて読んでみても、文庫本でたった5ページの間にこれだけドラマチックな展開が繰り広げられることに驚きを隠せません。先程も引用した『文豪ナビ 芥川龍之介』でもこのことについて、次のように書かれています。

芥川龍之介は、短編小説という器にミクロコスモスを封じ込めた天才料理人、とでも申しましようか。

芥川は、人物や社会や歴史の全体像を、欲張って一枚の大皿の中に盛りつけよう、なんてヤボなことはしません。最も印象的なエピソードを一つか二つだけザックリと切り出してきて、一枚の小皿に乗せる。その断面・断章の、何と鮮烈なことか、

新潮社、『文豪ナビ 芥川龍之介』P20

そう、この切れ味です!最も重要なエッセンスを見事に切り出し、最小限の言葉で盛り付け、小皿で私達の目の前に提供するという離れ業を芥川はやってのけます。これはお見事!

『蜘蛛の糸』はまさにその典型とも言える作品でしょう。

ただ、この年になってこの作品を改めて読み返してみてふと思ったこともあります。

それは、「犍陀多に他にどうしろというのだろう?」という素朴な疑問です。

と言いますのも、犍陀多は地獄に垂らされた糸を伝って地獄から脱出しようとしました。しかしそれに気づいた他の罪人たちが我先にとその糸に群がり追いかけてきます。糸は細い。こんなにたくさんの人間がぶら下がったらあっという間に切れてしまう!

さあ、こうなったら皆さんはどうするでしょうか。どんな言葉が出てくるでしょうか。

何も言わなければそのまま糸は切れて全員真っ逆さま。

下りろと言っても結末はご存知の通り。

「さあ皆で上っていきましょう」なんて言おうものなら他の強欲な罪人に追い越されるか、あるいは糸が切れて全滅。

「お釈迦様!お助け下さい!」ならばどうでしょう!これはいけそうです!いや、それでは犍陀多にひいきのしすぎでは?いや、本当にそれで許してくれるならなぜそもそも地獄に行かねばならなかったのでしょう。

そう考えてみると、お釈迦様のこのテスト、なかなかに鬼のような難易度であることを思わずにはいられません。お釈迦様ほどのお方であるならば、糸に群がる罪人たちのことなど簡単に予想できたことでしょう。

であるならば、やはり糸のことも自分の救いも気にせず「お釈迦様、ありがとうございます!罪人たちと共に皆で上がっていきます」あるいは「私は罪人。上に行く資格はありません。あきらめます」が正解だったということでしょうか・・・。う~ん難しい・・・。

まあ、何はともあれ、そう簡単に地獄から脱出できるならば誰も苦労しません。細かいことはもう考えないことにしましょう。素直にこの小説を味わうことにします(笑)

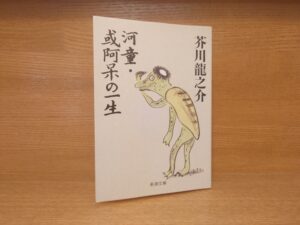

そしてこの『蜘蛛の糸・杜子春』の巻末解説では『蜘蛛の糸』制作についての詳しい解説が説かれていたのですが、これが私にとってかなりの驚きでした。簡単に要点をまとめると、⑴『蜘蛛の糸』が元々仏教由来なのかどうかはわからないということ、⑵この作品がドストエフスキーやトルストイとも関係があるという2点があげられます。

せっかくですのでこの2点が解説された箇所を読んでいくことにしましょう。少し長くなりますが非常に興味深い解説ですのでじっくり読んでいきます。

この作品の材源については最近山口静一氏によるあたらしい発見がなされ、在来の説を訂正することになった。その材源というのは、ポール=ケーラス Paul Carus(1852-1919)著の『カルマ』KARMAの中におさめた‟The Spider Web”(蜘蛛の糸)である。

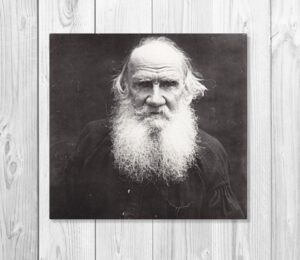

この作品の筋は、全く芥川のそれと同じである。山口氏の考証によると、『カルマ』ははじめ、一八八七年シカゴで創刊された雑誌『オープン・コート』Open courtに、一八九四年にのった。そしてこれがロシアの文豪トルストイの目にとまって、同年ただちにロシアの雑誌に翻訳された。しかし芥川のよったのはそれではない。『オープン・コート』所収の『カルマ』に手を加えたものが、日本ではじめて単行本として一八九五年(明治二十八年)刊行され、その翌年には再版が出るほどの売れ行きを示した。そして一九〇三年(明治三十六年)に更に二度めの改訂を経て出版された。芥川の手にしたのは日本版『カルマ』か、またどの版かも明らかでないが、どちらかであることはたしかである。

ところで主人公のカンダタという名前は仏教の典籍に出て来るが、この話そのものは今日日本に伝わる仏典に見あたらない。したがって原話が印度の説話であるか、ケーラスの創作であるかは今のところ不明である。その上にロシアの民話にはこれとそっくりの話が見出される。即ちドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』(一八八一年)第七編の第三に出てくる「一本の葱」という話だが、それを紹介すると次のようである。(米川正夫訳による)

昔々あるところに意地の悪いお婆さんがいたんですとさ。それが死んだとき、あとに何一ついい行いが残らなかったので、サタンはお婆さんを捕まえて火の湖へ投げ込んじゃったの。ところが、お婆さんの守護の天使は、何か神様に申し上げるようないい行いがあのお婆さんにないかしらんと、じっと立って考えているうちに、やっとあることを思い出したので、神様に向って、あのお婆さんは畑から葱を抜いて来て、乞食女にやったことがありますと云ったのよ。すると神様は、ではお前一つその葱をとって来て、湖の中にいるお婆さんの方へさしのばして、それにつかまらしてたぐるがよい。もし首尾よく湖の外へ引き出せたら、お婆さんを天国へやってもよい。またもし葱がちぎれたら、お婆さんは今の場所へそのまま置かれるのだぞ、とこういう御返事なんですとさ。天使はお婆さんのところへ走って行って、葱をさしのべながら、そら、お婆さん、これにつかまっておたぐりと云って、そうっと気をつけてひき始めたのよ。そうして、もう大方ひき上げようとしたところへ、湖の中にいるほかの餓鬼どもが、お婆さんが引上げられているのを見て、自分らも一緒に出してもらおうというので、みんなでその葱につかまり出したの。するとそのお婆さんは意地の悪い女だから、みんなを足でけちらかしながら、ひいてもらってるのは私だよ、お前さん達じゃありゃしない、とそういうが早いか、葱はぶつりと切れちゃったのよ。そしてお婆さんはまた湖へ落ちて、今までずっと燃え通しているんだって。天使は泣く泣く帰ってしまいましたとさ。

この民話は、どんな罪人にも慈悲の心があること、それによって人間が神仏に救われ得ること。しかしまた自分ひとりだけよい目にあおうとするエゴイズムが、結局は他の人々を救われないものにするとともに自分をも破滅させる、そういうテーマを『カルマ』とともに共有している。そして芥川の見たに相違ない『カルマ』には、カンダタが再び地獄におちこんだことを叙したあとに、次のような教訓がついている。

カンダタの心には個我のイリュージョンがまだあった。彼は向上し正義の尊い道に入ろうとするまじめな願いの奇蹟的な力を知らなかった。それは蜘蛛の糸のように細いけれども、数百万の人々をはこぶことができる。そしてその糸をよじのぼる人々が多ければ多いほど、その人々の努力は楽になる。しかしいったん人間の心に「これは私のものだ。正しさの幸福をひとりじめにして、誰にだってわけてやるまい」という考えがおこるや否や、糸は切れて、人はもとの個々別々の状態におちてしまう。利己主義 selfhoodは呪い damnationであり、真理 truthは祝福である。地獄とは何だろう。それは利己心に外ならず、涅槃は公正な生活 a life of righteousnessのことなのだ。

この教訓を芥川がはぶいてしまって、ただ「お釈迦様」に「悲しそうなお顔」をさせたのみにとどめたことは本文にあるとおりである。なおトルストイは『カルマ』の翻訳にあたって、その意義として、

悪をさけて福を得る事はただ自己の努力に依る外ないということ、自己の個人としての努力をよそにして自己乃至一般の福を得るような方法はない、またあるはずがないという例の真理の説明であります。そしてこの説明の特にすぐれているのは、そこに、個人の福祉はただそれが一般の福祉である場合にのみ真の幸福であるという事の示されている点であります。地獄からはい出して来た泥坊が、自己一身の幸福を願い始めるや否や、忽ち彼の幸福は幸福である事を止めて、彼は破滅してしまった。この物語はあたかも、キリスト教に依って啓示された二つの根本的真理―生命は個人の否定の中にのみある、即ち生命を捨てるものが生命を得るのであるという事と、人々の幸福はただ彼等の神との結合にあり、神を通して相互の結合(略)という事についての真理を、新しい側面から照らし出しているように思われるのです。

と書いている。芥川の『蜘蛛の糸』を読むにあたっては、以上の事実を参考にすべきである。

新潮社、芥川龍之介『蜘蛛の糸・杜子春』P173-176

まず、『蜘蛛の糸』の題材が『カルマ』にあり、これが仏教やインド説話を材にしているかはわからないというのは衝撃ですよね。『蜘蛛の糸』=仏教説話というイメージが強烈にありますが、その元ネタは仏教かどうかわからないというのです。これには驚きでした。

そしてこの『カルマ』がトルストイによっていち早くロシアに紹介されたというのもまた驚きです。これまで当ブログでも紹介してきましたように、私はこれまでドストエフスキーやトルストイのことを学んできました。トルストイは従来のキリスト教のあり方に反対し、自らのキリスト教を作り上げ、『要約福音書』という書物まで発表しています。トルストイの影響力は絶大です。芥川龍之介が読んだ『カルマ』はトルストイ経由のものではありませんでしたが、トルストイがロシアに持ち込むほどの作品というインパクトは世界的にも広がっていたのではないでしょうか。その流れで日本にもいち早くこの作品が入って来たのではないかと思われます。

そして『蜘蛛の糸』と共通する「一本の葱」の物語も重要です。私が最も愛する作家ドストエフスキー。その彼の作品の中でも私が最も好きなのが何を隠そう、『カラマーゾフの兄弟』です。

この作品の中に出てくるのが「一本の葱」です。このエピソードは主人公の救いとも直結してくる非常に重要なテーマとなります。

これと『蜘蛛の糸』が重なってくるというのは不覚にもこの解説を読むまで気づいていませんでした。

しかし一度気づけば世界は変わります。いよいよ芥川龍之介のこの短篇の素晴らしさを感じることとなりました。

ほんの五ページの間にどれほどのエッセンスが含まれているのかといよいよ驚くしかありません。

ほとんど二〇年ぶりくらいにしっかりと読んだ芥川作品でしたがこれは面白い読書となりました。

新潮社版の『蜘蛛の糸・杜子春』には他にもたくさんの名作短編が収められています。表題になっている『杜子春』も有名な作品で、感動的です。しかもこのラストが半死の馬となった母親の首を抱き涙を流すというものなのですが、これもドストエフスキーの『罪と罰』の名シーンを彷彿とさせます。(蛇足になりますが、しかもこのシーンはあの有名なニーチェの発狂の瞬間とも重なるのです。そのことについては「ニーチェ発狂の現場と『罪と罰』ラスコーリニコフの夢との驚くべき酷似」の記事でお話ししていますのでぜひご参照ください)

そしてもう一編、私がこの短編集でお気に入りなのは『猿蟹合戦』という作品です。これは童話で説かれるあの有名な『猿蟹合戦』の後日譚が書かれた作品で、現代的な着色がなされた非常にユーモア溢れる作品です。そう来たか!と思わざるをえない隠れた名作です。こちらもぜひおすすめしたいです。

以上、「芥川龍之介『蜘蛛の糸』あらすじと感想~仏教童話として有名な名作短編!地獄に垂らされた救いの糸!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント