ウェルギリウス『牧歌』あらすじと感想~アルカディア(理想郷)はここから生まれた。

今回ご紹介するのはローマの詩人ウェルギリウスが紀元前39~37年頃に刊行したとされる『牧歌』という作品です。

私が読んだのは2004年に京都大学学術出版会より発行された小川正廣訳の『牧歌/農耕詩』です。

私がこの本を読んだきっかけは19世紀ドイツの作曲家メンデルスゾーンでした。

メンデルスゾーンは1829年、20歳の時にグランド・ツアーと呼ばれる教養旅行に出発しています。グランド・ツアーは当時の上流階級の子弟がその教育の総仕上げとしてヨーロッパを旅するものとして広く行われていた習慣でした。

そのグランド・ツアーについては以前紹介した中島俊郎著『英国流 旅の作法 グランド・ツアーから庭園文化まで』で詳しく語られていましたが、その旅の歴史に大きな影響を与えていたのが今回紹介するウェルギリウスの『牧歌』なのでした。

グランド・ツアーと『牧歌』についてこの本では次のように書かれています。

イギリスを旅行する人が車窓から田園風景を眺めるとき、心の安らぎを覚える。イギリスにいるのだと。田園には精神的な治癒力があるのを誰よりも知っていたのはイギリス人自身にほかならない。田園はイギリス人の魂のよりどころである。そして田園が精神力を豊かにする場であることを知り、そこを知的源泉として多くの芸術作品が生まれてきた。イギリスの田園は、ラテン詩人ウェルギリウスの『牧歌』のなかでうたわれた理想郷〈アルカディア〉でもあるのだ。だから田園は精神的慰藉の場であると同時に知的源泉でもある。(中略)

グランド・ツアーは「目に見えないアカデミー」として機能した。その旅文化の基調としてたえず光を放っていたのは古代ラテン詩人ウェルギリウスである。ウェルギリウスは、ヨーロッパ精神史をつらぬく存在であり、ほかに同等な名前を挙げるとするならばホメロスぐらいであろうか。詩集『牧歌』のなかで楽園アルカディアを賛美した。田園の静穏さと自然を賛美する傾向は、グランド・ツーリストが自国へもちかえったクロード・ロラン、ニコラ・プッサンなどが描く古代風景画の影響により、一八世紀イギリスの精神風土を醸成していった。

講談社、中島俊郎『英国流 旅の作法 グランド・ツアーから庭園文化まで』P11-13

ウェルギリウスのアルカディアは後の理想風景画家クロード・ロラン、ニコラ・プッサンが題材にし、ヨーロッパ中に強い影響を与えました。

では、これより理想郷アルカディアとはそもそもどのようなものなのかということを見ていきます。少し長くなりますが重要な箇所なのでじっくり読んでいきます。

そもそもアルカディアとはギリシアのべロポネソス半島中央に位置する山岳地帯の名称である。(中略)

流域はやや肥沃だが国土全体がほぼ山で占められ、牧畜が主力であり、アルカディア人は羊飼いが多く、音楽が好きで、牧神パンを地神として崇めている。オークを切り出すため、アルカディアの人々は古来ドリモティス(オークが茂る平原)とも呼ばれてきた。そして太古の昔よりこの地に暮らしているため、大地より生まれ出て、月よりも古くから存在していることを誇りにしていた。(中略)

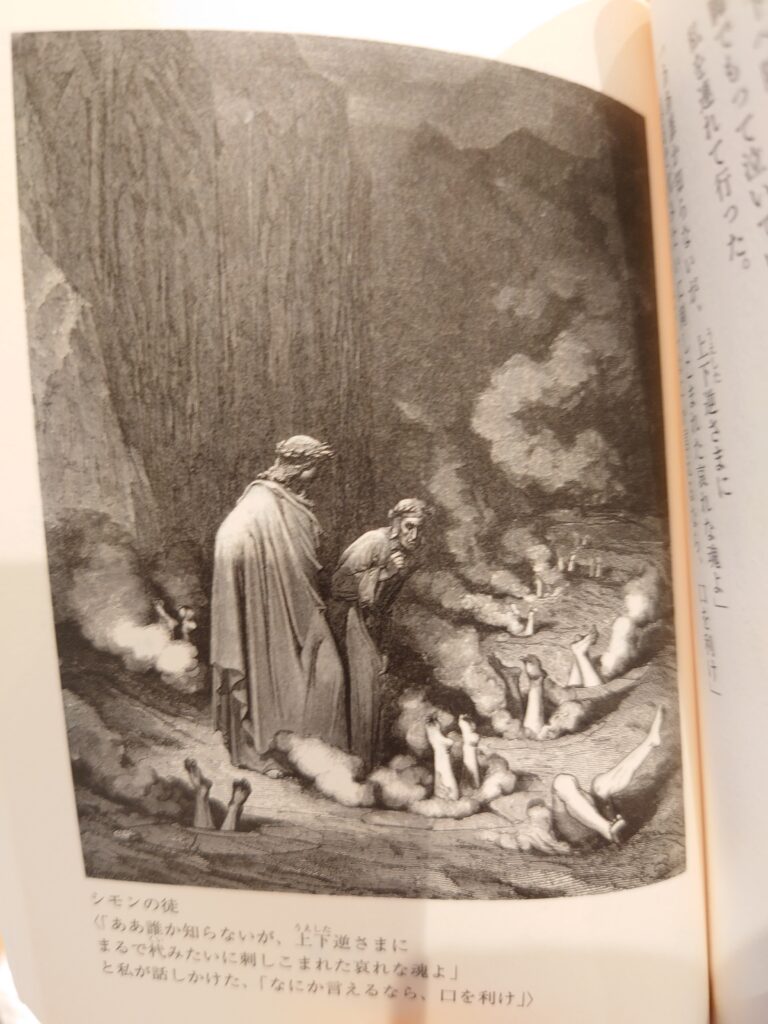

アルカディアの地に自分たちの歌のテーマをおいたのはオウィディウスとウェルギリウスであり、その作品のなかでアルカディアを、いまやついえた黄金時代に無垢な牧人が住む夢幻郷としてつくりだしたのである。〔図10〕とりわけウェルギリウスにあっては地図上にある現実の国というより心のなかにある国そのものであった。その『牧歌』はアルカディアをつむぎだし、西欧文化を縦断して今日に至る生きる伝統にまでなった。短詩ばかりを集めた片々たる詩集が言葉の力を最大限に起爆させる魔法をひめていて、古典の名をほしいままにした。それゆえ中世最大の詩人ダンテがウェルギリウスを「愛情ある父」「偉大なる指導者」「至上の徳」「あらゆる叡智にあふれた海」、そして形容詞を一切つけずに「詩人」と呼んだ事実のみをここにあげておこう。

講談社、中島俊郎『英国流 旅の作法 グランド・ツアーから庭園文化まで』P66-67

ここでは語られていませんが『牧歌』の解説ではウェルギリウスが後に「キリスト以前のキリスト者」としても称えられていたと書かれていました。有名なダンテの『神曲』において、彼が地獄の案内人としてウェルギリウスを登場させたのもこうしたつながりがあったのですね。

そして次の箇所も重要です。後世の芸術家がアルカディアをどう受け取っていたかが語られます。

一七世紀、ウェルギリウスの伝統を継承したローマの画家たちがアルカディアを視覚化してみせ、その性格に具体性を与えた。クロード・ロランの初期作品には羊飼い、羊、家畜が登場する。テオクリトスがダフニスの死をうたって以来の人間のはかなさ、人生の無常を嘆く傾向は、ニコラ・プッサンのもっとも有名な『アルカディアの牧人たち』(1638-40)のなかに描かれた墓石に、幸福のさなかでも死が訪れることを明示したのである。その絵のなかで羊飼いの指がたどる墓碑銘の字は「死」であり、髑髏を形象化してみせる寓意にもなっている。まだ死に汚されていない羊飼いたちは一様に驚く。この墓石にみられるように風景のなかに描かれた建造物は、文明そのものを具象化していて、死が音もたてずにしのびより、年月の侵食をこばみつづけてきた建物へも、その魔の手をゆるめることがないというわけである。

一七八六年から八八年にかけてイタリアへ旅行したゲーテは旅の途中、朽ちたローマの遺跡を目の前にしてみずからの疎外感を「われ、かつてアルカディアにあり」との一句で語った。ゲーテはイタリアの古典画家が描いたアルカディアに象徴されていた幸福が自分の目の前にはすでに消失して、もはや存在しないことを悟ったのである。グランド・ツーリストもゲーテと同じような視線を投げかけていたにちがいない。旅とは人生の異名であるのだから。

講談社、中島俊郎『英国流 旅の作法 グランド・ツアーから庭園文化まで』 P68-69

※一部改行しました

二つの風景画に込められた意味もさることながら、ゲーテもここに絡んでくるというのは非常に興味深いですよね。

「失われた理想郷」としてのアルカディアはこうしてヨーロッパに広まっていったのでした。そしてその影響をあのドストエフスキーも強く受けていて、彼の晩年の長編『未成年』でそれを目にすることができます。

さて、ここまでアルカディアについてお話ししてきましたが、肝心の『牧歌』そのものに入っていきましょう。

『牧歌』は紀元前39~37年頃に刊行された作品とされていますが、この作品を読んで私が感じたことは、「ここにはアルカディアの美しさはそこまで書かれていないのでは?」というものでした。

どういうことかというと、この詩では直接的にアルカディアの風景が詳しく語られるわけでもなく、讃美されるわけでもないのです。

この作品のあらすじを解説より引用します。

簡潔に要約すれば、『牧歌』全体の内容は、㈠歌と自然、㈡社会と世界、㈢恋愛、というように三つの主題別に提示されている。そこで、このプログラムに示されたテーマが、全十歌のそれぞれの中身とどのように対応しているのかを理解するために、各詩篇の内容を簡単に解説してみよう。

第一歌・・・ティテュルスとメリボエウスの対話。ローマの内乱に由来する農地没収がイタリアの貧しい牧夫の世界を襲う。平和な田園生活を約束されたティテュルスとは対照的に、メリボエウスは故郷の土地を奪われ、田園を去っていく。

第二歌・・・コリュドンが美少年アレクシスへの望みなき求愛の歌を歌う。

第三歌・・・メナルカスとダモエタスが互いの悪口を言い合ったあと、パラエモンを審判に立てて歌競べをする。勝負の結果は引き分け。

第四歌・・・ある男児の誕生と成長とともに、戦争の時代が終わり、平和で豊かな黄金時代が再び世界に訪れることを幻想的な表現で予言した歌。

第五歌・・・メナルカスとモプススが会話を交わしたあと、歌競べをする。モプススは牧人ダブニスの死を歌い、メナルカスはダプニスが昇天して神になったと歌う。

第六歌・・・山野の老人シレヌスが二人の若者に捕らえられて、歌を披露する。その歌は、世界創世、さまざまな神話、ガルスの逸話からなる。

第七歌・・・メリボエウスが、コリュドンとテュルシスの歌競べを回想する。勝負はコリュドンが勝った。

第八歌・・・ダモンとアルぺシボエウスの歌からなる。前半でダモンは、失恋した男の悲痛な嘆きを歌い、後半でアルぺシボエウスは、魔術を用いて恋人を取りもどす女性の独白を歌う。

第九歌・・・若いリュキダスと年長のモエリスが、町への道すがらに交わす会話。モエリスは、詩人メナルカスとともに農地没収の憂き目に遭い、生命の危険まで味わったと語る。

第十歌・・・ガルスの失恋の苦しみを歌う。ガルスは恋の痛手を牧歌世界のアルカディアで癒そうとするが、愛の神が与えた苦しみを和らげることができない。

京都大学学術出版会、小川正廣訳『牧歌/農耕詩』P231-232

このあらすじを読んでも正直あまりピンと来ないと思いますが、この作品を読んだ私もピンときませんでした。

私は詩が苦手で、特に西欧詩は読んでも読んでもわからない・・・案の定この『牧歌』を読んでも何が何だかさっぱりわからなかったというのが正直なところです。恥ずかしながら私の能力不足です。

ですので具体的にどこでアルカディアの風景を描いていて、どこにクロード・ロランやプッサン、ダンテやゲーテが絶賛したものがあるかはよくわかりませんでした。

この詩は彼らが生きた時代にもラテン語の見本として親しまれていて、彼らはラテン語習得の教科書としてもこの作品を読んでいます。

やはり詩は原文でないとわからない情感や言葉のリズム感があるのでしょうか・・・いや、やはり私の詩的感覚の弱さなのか・・・

いずれにせよ、この詩がベースとなって後の人々のアルカディア像が形成されていったのは事実です。

この詩を読んでクロード・ロランやプッサンは理想風景画を描いたのでした。この詩から素晴らしい風景画を生み出す彼らの想像力にはただただ驚くしかありません。もちろん、モデルとなる実際の風景はあったのでしょうが、それにしてもあの世界観を構築したという事実はやはり大きなものがあると思います。

詩人の想像力、感受性をそのまま受け取れることに憧れを感じた読書になりました。

『牧歌』それ自体は70頁ほどでそれほど長い作品ではありません。読むこと自体はそこまで重荷ではありません。ですがいかんせんこれを理解し、感じることはかなり難しい、そう感じました。少なくとも私には厳しいものがありました。

ですので今回は『牧歌』という作品よりもアルカディアとはそもそも何なのかということにより焦点を当ててお話ししました。

西洋の世界観に大きな影響を与えたアルカディアの源泉を読めたのはいい機会になったなと思います。

以上、「ウェルギリウス『牧歌』あらすじと感想~過去の理想郷アルカディアとは」でした。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事