三島由紀夫『美しい星』あらすじと感想~あの三島がSF小説を書いていた!カラマーゾフの兄弟とのつながりも!

三島由紀夫『美しい星』あらすじと感想~あの三島がSF小説を書いていた!カラマーゾフの兄弟とのつながりも!

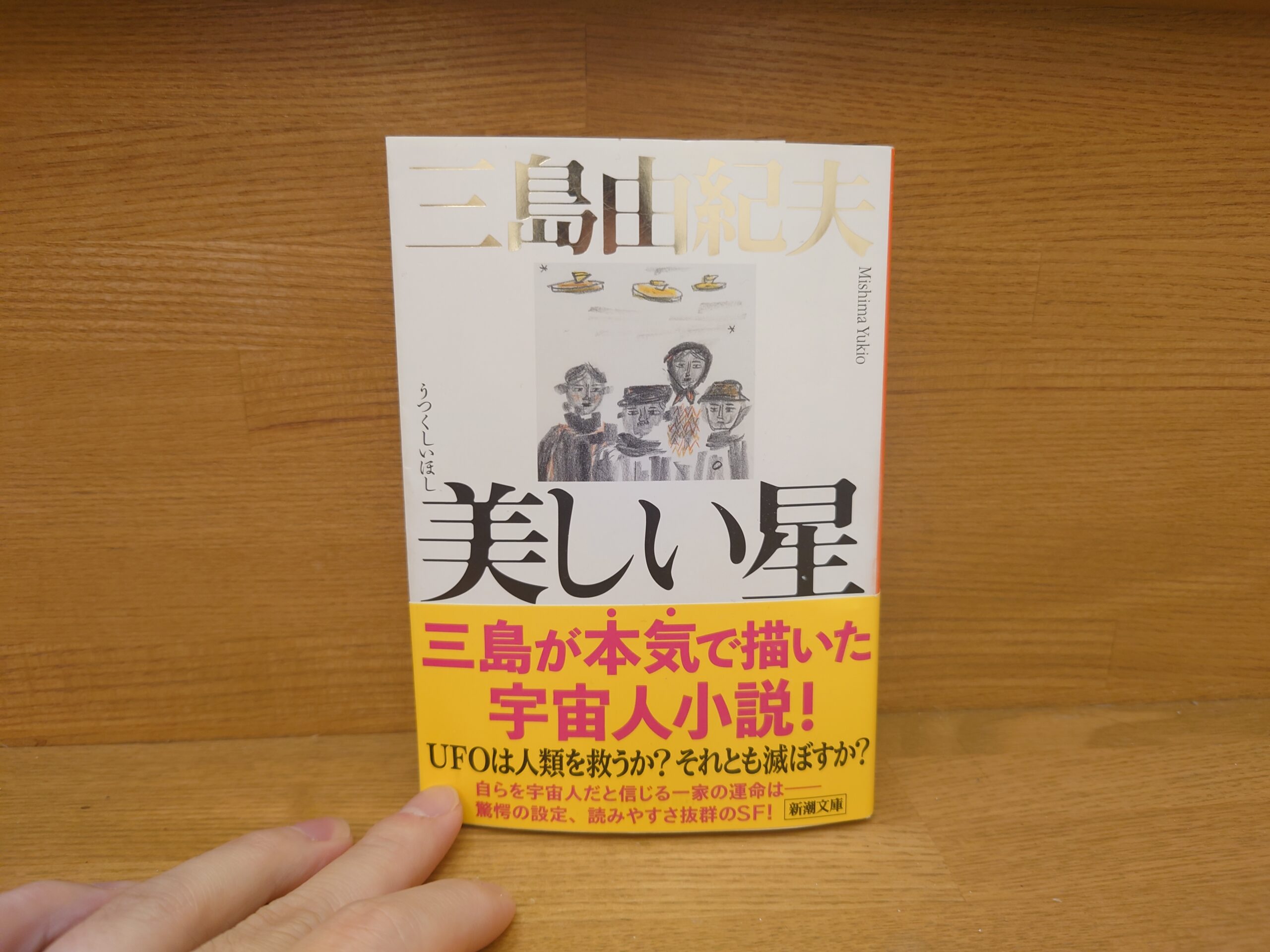

今回ご紹介するの1962年に三島由紀夫によって発表された『美しい星』です。私が読んだのは新潮社版2017年第60再刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

ひょっとすると君の御父上は宇宙人じゃないのかね。

大杉家には秘密ができた。一家全員、宇宙人だと自覚したのだ。父は原水爆を憂い米ソ首脳にメッセージを送り、金星人の同胞と称する男を訪ねた娘は処女懐胎して帰ってきた……。対立する宇宙人〈羽黒一派〉との人類救済の是非を巡る論争は『カラマーゾフの兄弟』「大審問官」の章とも比肩する。三島文学の主題がSFエンターテインメントと出会った異色作。

新潮社商品紹介ページより

あの三島由紀夫が本格SF小説を書いていた!これは青天の霹靂!ぜひ読んでみたい!そんな思いで私は本書を手に取ってみたのでありました。

『美しい星』は三島が37歳の時に発表した作品です。この頃の三島は多作で、この二年前には当ブログでも紹介した名作短編『憂国』を世に問うています。

『憂国』は三島の自決に直結する非常に思想性が強い作品でした。そんな作品を書いていた三島が宇宙人小説を書くというのはそれだけでも驚きです。

ただ、この『美しい星』が思想性、政治性が全くないのかというとそうではありません。SF小説の形を取りながら絶妙にそれらを取り込んでいます。

巻末の奥野健男氏の解説では本作について次のように解説しています。この小説がいかに特異な作品かがよくわかる解説なのでじっくり読んでいきます。

この小説はきわめて政治的、思想的でありながら、きわめて唯美的、芸術至上的であり、もっとも社会的でありながら、もっとも反現実的である。明治以来の日本の近代文学にかつてなかった型破りの小説であり、三島文学の系列の中でも異色の作品である。

実際、この小説が『新潮』に連載されはじめた時、ぼくはいささか困惑を感じたものだ。いよいよやりはじめたかという胸のおどるような期待とともに、こんなことをはじめて大丈夫なのか、いったいどう収拾つける気なのだろうという不安とをおぼえたのだ。他人事ながら失敗しないでくれ、とはらはらして見ていられないような、恥ずかしいような気持さえ抱いたのである。というのは、いささかうちわ話めくが、ぼくは作者が、超現実な怪奇譚やSFや、特に空飛ぶ円盤の話に興味があるのを知っていた。ぼくもそういうことには人一倍関心がある方なので、作者と会うたびに話題はSFや円盤のことになった。ところが、この作品を書く一年ぐらい前から、作者は北村小松氏などに影響されたのか、空飛ぶ円盤について、異常なほどの興味を示し、円盤観測の会合にも参加したりしていた。今考えると、それは『美しい星』を書くための準備であったのだろう。谷崎潤一郎の『春琴抄』などがその典型であるように、小説家が身魂をこめてひとつの作品を書くとき、他人の目からはたとえ異常に見えようとも、その世界に溶け込み夢中にならなくてはならない。三島もある時期、空飛ぶ円盤に憑かれていた。その実在を心から信じこんでいるようであった。と同時に小説家の目でそういう自分や円盤マニアの生態を冷静に観察していたのだろう。

さてぼくが『美しい星』を読んで大丈夫なのかと心配したのは、純文学の世界に、宇宙人とか、空飛ぶ円盤とか、いわばいかがわしいものを持ち込んだことについてである。明治以来の近代日本文学は、きわめて真面目であり、日常的であり、リアリズムしか信用しない伝統がある。この世にあらぬものが書かれているだけで、そっぽを向き、信用しない風潮がある。奔放な空想、荒唐無稽なことが体質的に嫌いなのである。もちろんはじめから戯画的、諷刺的に、喩え話として書くのなら多分許されるだろう。ところが作者は、大真面目な姿勢で円盤とか、宇宙人とかを小説の世界に持ち込んだのである。これではその上にいかに完璧な美的宇宙をつくりあげても、まっとうな純文学としては認められないのではないか、そういう危惧を抱いたのである。それではSF作品としてのリアリティーを持っているかと言うと、それも欠けているのだ。主人公の大杉一家は次々に円盤を見てから自分たちは宇宙人であると信じ込むのだが、その生れ故郷は主人の重一郎が火星人であることはいいとしても、娘の暁子が金星人、そして妻と息子は、人間はおろかどんな生物も住めないとされている木星、水星をそれぞれ故郷としているのだ。一家が揃って火星人とか金星人とかいうのならSF的知識として素直に受けとれるが、火、水、木、金の星をそれぞれ故郷にするという設定からして、お伽話めいている。もちろんSFに造詣の深い作者が、そんなことを知らないわけがない。とするとこれは作者が、円盤とか、宇宙人とか、いかにもSFめいた題材を提出するに当って、これはSFではないと明らかにするため、こういう設定をしたと考えられる。作者はいわゆるSF的な制約や雰囲気からも、独立し自由であろうとしたのだ。

ぼくは『美しい星』の連載が進むにつれて、この作品の世界にひきこまれ、夢中になり、はじめ抱いた抵抗や不安など完全に忘れてしまった。高橋義孝氏が「最も困難な現実と反現実の熔接に成功している」とこの作品を評しているが、その通りであり、宇宙人という設定にひとつも違和感をおぼえなくなる。

新潮社、三島由紀夫『美しい星』P363-365

なるほど、日本文学界の潮流も知れて興味深いですよね。

三島はこの小説で真面目なこてこての日本文学でもなく、空想的なSF小説でもない独自な世界観を作り出そうとしたようです。

そして上の引用に述べられていたように、たしかに『美しい星』はものすごく読みやすいです。作者名が伏せられていたら三島由紀夫だとわからないくらいの読みやすさです。しかもものすごく没入感が強く、気づけば小説の世界にすっかり入り込んでしまいます。大杉家の面々が宇宙人であること、そしてそれとは別の宇宙人の存在も物語途中から現れるのですが、どこからどこまでがリアルかSFかわからなくなるほど絶妙な匙加減です。私達は知らぬ間に計算に計算を重ねた三島文学の術中にどっぷりはまることになります。これは面白い。シンプルに面白い!

そして上の解説の直後、さらに興味深い指摘がなされます。これが私にとって非常に刺激的でした。なんと、この作品がドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』とつながりがあるというのです。では、引き続き解説を見ていきましょう。

だがこの「現実と反現実の熔接に成功」したのは、作者の小説技法がすぐれているためだけではない。その書かれている内容の圧倒的な重さ、深さのためである。ぼくは現代の小説でこれほど精神的な興奮をおぼえ、感銘を受けた作品を知らない。特に大杉重一郎と、白鳥座第六十一番星の未知の惑星から来たという羽黒一派の宇宙人たちとの、人類の運命に関する論争の場面は、手に汗を握るような迫力がある。ぼくはドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」の章を思い浮べた。ここで作者は核兵器という人類を滅亡させる最終兵器を自らの手でつくり出した現代という状況をふまえて、人類の存在の根源を問おうとしているのだ。それは地球人の生存と滅亡を賭けた大法廷である。この問答は、現代人に適わしく、意識的に軽佻化され、戯画化された言葉が用いられているが、その内容は厳しく、重い。ドストエフスキーの「大審問官」の問答に匹敵する人類の根源的なテーマが展開されているのだ。

どうして今までこのような重要なテーマが、小説において真正面から扱われたことがなかったのだろう。現代の文学者なら、必ず逢着せざるを得ぬ最重要のテーマではないか。だが余りに大きなテーマである故、志しながらも文学者たちは、それと対決する決心がつかなかったのであろう。また従来のリアリズム中心の小説方法では、このような問題を表現することは困難だ。書こうとしても現代の複雑な政治、社会状況に足をすくわれ、泥沼の中に埋没してしまう。そこから人類の根源的存在のテーマを抽出することができなくなる。余りにスコラ的な現実の中にがんじがらめになり、究極のテーマを見失ってしまう。

ところが三島由紀夫は、現実の泥沼をとび超え、いきなり問題の核心をつかむ画期的な方法を、視点を発見したのだ。それが『美しい星』の空飛ぶ円盤であり、宇宙人である。つまり地球の外に、地球を動かす梃子の支点を設定したのだ。宇宙人の目により、地球人類の状況を大局的に観察し得る仕組を得た。人間を地球に住む人類として客観的に眺めることができる。そこから自由に奔放に地球人の運命を論じることができる。問題の核心に一挙にして迫ることができるまことに能率のよい仕掛けである。これはまさにコロンブスの卵と言えよう。書かれてみると、今まで誰も気付かなかったことが不思議にさえ思えるが、事実は誰もが三島由紀夫より前に行う先見の明と大胆さとを待ちあわせていなかったのだ。

新潮社、三島由紀夫『美しい星』P366-367

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキーの晩年に書かれた生涯最後の作品です。この小説でドストエフスキーは生涯変わらず抱き続けてきた「神と人間」、「人間とは何か」という根本問題を描きました。

そしてこの作品の最大の山場こそ、上巻の終盤に現れる「大審問官の章」です。一度読んだら絶対に忘れることができないほどの衝撃があります。

「大審問官の章」については以前に下の記事で紹介しましたのでこちらをご参照ください。

さて、この「大審問官」の章と比肩するほどの思想対決が『美しい星』で繰り広げられると解説で述べられています。

「どうして今までこのような重要なテーマが、小説において真正面から扱われたことがなかったのだろう。」

これは非常に鋭い指摘だと思います。

日本文学において「神と人間」、「人類とは何か」という巨大な問題は提起することすら困難だったということ。そして同時にドストエフスキーがどれだけ巨大な視点から物語を作っていたのかをこの解説で実感することとなりました。

「ところが三島由紀夫は、現実の泥沼をとび超え、いきなり問題の核心をつかむ画期的な方法を、視点を発見したのだ。それが『美しい星』の空飛ぶ円盤であり、宇宙人である。」

こう言われるとまさにその通り!三島はとてつもないことをこの小説でやってのけたのです。しかも、彼はそれをさりげなく行っており、私達読者はただ楽しく夢中になってこの面白い小説を読むだけでよいのです。一球入魂、肩肘張って読む必要もないのです。SF小説のように楽しく読みながらいつの間にか単なるSFや日本文学の枠を超えてさらに大きな、それこそ宇宙規模で人間についての考察を促す・・・!なんと見事な文学的挑戦でしょう!

そして何度も繰り返しますが、この小説はシンプルに面白いのです。え、これどうなっちゃうの?と物語の展開にハラハラしたり、ミステリーのような謎の人物、出来事に興味をそそられたりと、三島のサービス精神満載の作品です。

いい意味でこの作品はマイルドで、三島由紀夫らしいおどろおどろしい文学とは違います。しかし、そうでありながらやはり攻めるところは攻める!人間の核心にずばっと切り込む!物語最終盤の宇宙人同士の論争はまさに人類の命運を決する思想的戦いです。

いやあ、見事な作品でした。

SF小説と「大審問官」の結合は海外文学ではチェコの天才カレル・チャペックの『絶対製造工場』という名作がありますが、まさかここで三島由紀夫がそうした作品を作っていたとは驚きでした。

これはぜひおすすめしたい作品です。シンプルに面白い!現代を生きる私たちにとってもびっくりするほど読みやすい作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「三島由紀夫『美しい星』あらすじと感想~あの三島がSF小説を書いていた!カラマーゾフの兄弟とのつながりも!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント