目次

荒松雄『多重都市デリー』概要と感想~イスラームの街としてのデリーやかつての牧歌的な雰囲気を知るのにおすすめ!

今回ご紹介するのは1993年に中央公論社より発行された荒松雄著『多重都市デリー』です。

早速この本について見ていきましょう。

中世いらいインド歴代王朝の首都であり、権力の盛衰・興亡の一大拠点であったデリー。「七つの都市デリー」「十五の町デリー」と言われてきたように、そこには各時代における城砦都市や首都の地域的な移動といった事実のほか、民族と宗教の問題、植民地支配時代の「東洋と西洋」の問題をはじめ、多重・多層的な複雑な性格が見られる。本書はデリーが発展し、停滞し、再興されて行く歴史の中に多重都市の特徴と由縁を見る。

Amazon商品紹介ページより

この本はインドの首都デリーの歴史と20世紀中頃から後半にかけてのデリーの変化について知れる作品です。

この作品について著者は「序章」で次のように述べています。

結局、本書の内容を二部に分け、第Ⅱ部で「歴史」について記し、第Ⅰ部は私自身の「回想」に当てることにした。このことは、単にこの都市の通史を辿るだけでなく、これまでの私自身の旅行や滞在経験の一端を記すことにより、実際にデリーへ行っていない、あるいは最近のデリーしか見ていない多くの読者に、まずはこの町の環境や昔の雰囲気をも感じ取ってもらいたいと思ってのことだ。私自身にとってのデリーは、単なる研究対象でもなければ、外国人研究者として外側から眺めてきた都市でもなかった。おこがましく、少し気障な言い方になるが、七十余年間住み続けてきた東京に次ぐ、「わが町」の思いがする場所なのだ。だから、執筆に当たっても、他人事では済ませられないといういささか複雑な気持ちにも駆られるのである。(中略)

初めてデリーを訪ねたのは一九五二年(昭和二十七年)の十月、すでに四十年以上も前のことなる。その二年後に、偶然にも私はその町に二年近く住むこととなった。当時を回想すると実に今昔の感に堪えない。敗戦後の東京世田谷に住み、毎日のように新宿を通っていた私にとっても、当時の「新宿駅西口」界隈の状況を思い起こすのは容易なことではない。同じように、四十年前のデリーは今とはまったく違う点も多かったし、現代のデリーに住む若者たちにそれを説明するのは至難の業である。おこがましい言い方だが、この四十年の間に、外国人ながらも私は、デリーの都市としての変容の一端を多少とも体験することができたと思っている。

中央公論社、荒松雄『多重都市デリー』P4-8

上でも述べましたように、この本ではかつてのデリーと90年頃のインドの変化を知ることができます。著者が「毎日通った新宿駅界隈の変化ですら思い起こすのは容易ではない」と述べていたのは印象的でした。たしかにそうですよね。私の住む函館ですら40年前とは全く違う姿になっていると思います。そこにインドの大都市デリーです。その変化たるやものすごいものがあることでしょう。

この本ではそんなデリーの変化を写真つきで見ていくことができます。著者の実体験と絡めて語られるデリーの姿はものすごく刺激的です。旅行記でもあり生活体験記でもある本書です。これは面白いです。

その中でも特に印象的だったのが、かつてのデリーには畑や野原の中にぽつんとイスラーム王朝の巨大遺跡が立っていたということでした。

その箇所を読んでいて私はかつて読んだ『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』という本を連想しました。

あわせて読みたい

石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』あらすじと感想~美術、歴史、宗教、全てを網羅し...

この本は最高です!

ローマの魅力を堪能するのにこれほど優れた作品は存在しないのではないでしょうか!それほど素晴らしい作品です。

「本書によってローマの魅力を会得した読者は、熱い旅心を呼び覚まされるにちがいない。」

まさにこれです!この本を読むとものすごくローマに行きたくなります!

この本では「かつてのローマでは牧歌的な風景の中に巨大な遺跡が点在していた」ことが書かれていました。

Temple of Venus and Rome from the Colosseum by William Pars.jpg Wikipediaより

Temple of Venus and Rome from the Colosseum by William Pars.jpg Wikipediaより

植物が生い茂るローマ。そんなロマン溢れる姿がそこにあったのだそう。もはや私達には絶対に観ることができない景色がそこにはあったのです。

著者の荒松雄氏も本書で述べていましたが、そのローマとデリーがまさに重なるのだということに私はぐっと来ました。

急成長を遂げるインドの変化を知れるのは非常に興味深かったです。

そしてこの本を読んで感じたのが「デリーがイスラームの街だった」ということです。私はインドと言えばヒンドゥー教のイメージが強かったのですが、デリーに関しては特にイスラームと密接なつながりがあって今に繋がっているのだなということを感じました。僧侶の私からすると「仏教発祥の地インド」ですが、そうしたイメージと実際のインドとの乖離はかなり大きなものなのだろうということを強く感じることになりました。

実際にデリーに訪れたら自分が何を感じるのだろうかとても楽しみになりました。

インドへ行かれる予定のある方にもぜひおすすめしたい一冊です。

以上、「荒松雄『多重都市デリー』~イスラームの街としてのデリーやかつての牧歌的な雰囲気を知るのにおすすめ!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

多重都市デリー: 民族、宗教と政治権力 (中公新書 1160)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

森本達雄『インド独立史』あらすじと感想~イギリス植民地支配の歴史とガンディーの戦いを知れる名著!

この本を読むと、日本が明治時代に植民地にならなかったという事実に改めて驚くしかありません。もし植民地になっていたら・・・とぞっとします。

この本はたしかに重いです。ですがとても大切なことを学ぶことができる名著中の名著です。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

辛島昇『インド・カレー紀行』あらすじと感想~カレーとはそもそも何か?奥深いインド文化も知れるおす...

この本の素晴らしい点はインドのカレーという私たちにとって親しみやすいテーマからインドの歴史や文化も学べるところにあります。

「へ~!インドのカレーってそういうことだったんだ!」という発見からインドそのものの文化や歴史に自然と繋がっていく流れはお見事としか言いようがないです。これは面白い!

関連記事

あわせて読みたい

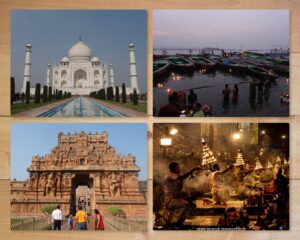

インドの象徴タージ・マハルへ~まるで宮殿のような墓とそれを見つめる囚われの王の悲劇

インドといえばタージ・マハル。世界で最も有名な建築物のひとつたるこの世界遺産を私も訪れました。

宮殿のようなこのタージ・マハルでありますが、ここには愛する妻を失った王の悲しみが込められていました。この記事ではそんな悲しき王のエピソードについてもお話ししていきます。

あわせて読みたい

鈴木真弥『現代インドのカーストと不可触民』あらすじと感想~デリーの清掃カーストから見る差別の実態とは

この本はデリーの清掃カーストを切り口にインドのカースト差別の実態について見ていく作品です。

次の記事で紹介する佐藤大介著『13億人のトイレ 下から見た経済大国インド』と合わせてぜひおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

W・ダルリンプル『略奪の帝国 東インド会社の興亡』あらすじと感想~現代への警告!大国インドはなぜイ...

この本はあまりに衝撃的です。読んでいて恐怖すら感じました。圧倒的な繁栄を誇っていたムガル帝国がなぜこうもあっさりとイギリスの貿易会社に屈することになってしまったのか。この本で語られることは現代日本に生きる私たちにも全く無関係ではありません。この本はまさに私達現代人への警告の書とも言えるでしょう。

あわせて読みたい

タミム・アンサーリー『イスラームから見た「世界史」』あらすじと感想~イスラム教の歴史を知るのにお...

イスラム教の歴史を知る上でこの本は最高の本です。

単にイスラム教そのものを知るだけではなく、世界とのつながりからそれを見ていくことができます。この本の素晴らしい点はまさに著者の語り口にあります。宗教や世界史の知識がない人にもその面白さが伝わる語りというのはなかなかできることではありません。それを著者は見事にやってのけます。

あわせて読みたい

藤本欣也『インドの正体―好調な発展に潜む危険』あらすじと感想~写真も豊富!2006年段階のインドを広く...

この本では2006年当時のインド社会を知ることができます。2023年となった今、インドは中国を凌駕する勢いで成長し続ける巨象です。この本はそのインドの2006年当時はどのような状況だったのかを知れる非常に興味深い作品です。

あわせて読みたい

笠井亮平『モディが変えるインド』あらすじと感想~現代インドの政治経済、外交を知るのにおすすめ!

この本では複雑なインド社会をモディ首相という人物を軸に見ていくことになります。

モディ首相の簡単な略歴やその人柄、どのようにしてインド屈指の影響力を持つようになったのかがわかりやすく説かれます。

現代インドの政治経済、外交の概要を知る入門書としてこの本は非常に優れていると思います。

あわせて読みたい

藤井毅『歴史のなかのカースト 近代インドの〈自画像〉』あらすじと感想~カーストはイギリスの植民地政...

イギリスをはじめとした西欧諸国と現地のインド人、その双方向の作用があって現在のカーストに繋がっている、そのことを詳しく見ていけるこの本はとても貴重です。

著者はインドのカースト制度は単純化されて語られがちであるということを本書で指摘していました。この本ではなぜそうした単純化したカースト制が語られてしまうのかを歴史的な背景から解き明かしてくれます。

あわせて読みたい

池亀彩『インド残酷物語 世界一たくましい民』あらすじと感想~カースト制度の根深い闇。大国インドの現...

この本は現代インドにおけるカースト制について語られる作品です。この本は著者の現地での調査に基づいた貴重な記録です。机の上で文献を読むだけでは知りえない、リアルな生活がそこにはあります。

圧倒的な成長を見せるインドの影をこの本では知ることになります。

あわせて読みたい

山下博司『古代インドの思想―自然・文明・宗教』あらすじと感想~インドの気候・風土からその思想や文化...

この本ではモンスーン気候や乾季、雨季、森などインド思想を考える上で非常に興味深いことが語られます。

これは面白いです。インドだけでなく、あらゆる宗教、思想、文化を考える上でもとても重要な示唆を与えてくれる一冊です。

コメント