(18)ドストエフスキー夫妻待望の第一子ソーニャの誕生と早すぎた死~ジュネーブでの天国と地獄とは

【スイス旅行記】(18)ドストエフスキー夫妻待望の第一子ソーニャの誕生と早すぎた死~ジュネーブでの天国と地獄とは

前々回、前回と2回にわたってジュネーブでのドストエフスキーについてお話ししてきたが、今回はそのジュネーブ滞在の中でも最大の出来事、ソーニャの誕生とその早すぎる死についてお話ししていく。ドストエフスキー夫妻にとって最大の喜びと最悪の悲しみがほとんど同時にやってきてしまったのである。その顛末をこれから見ていくことにしよう。かわいい我が子を溺愛する父親ドストエフスキーの姿にきっと皆さんも驚かれるに違いない。

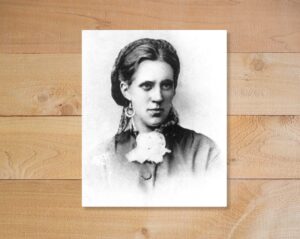

出産間近のアンナ夫人を気遣うドストエフスキー

こうして日がすぎて、また一つ気になることがふえた。心待ちしていたわたしたちの人生の大事件、最初のお産が無事にすむかどうかの心配だった。

わたしたちの思いや夢は、みなこの間近にせまったひとことに集中して、やがて生まれてくる子どもに、もうやさしい気もちをいだくのだった。

女の子ならソフィヤとつけようと話し合った(夫はアンナがいいと言ったが、わたしは賛成しなかった)。夫の大好きな姪のソフィヤ・イワノワにあやかり、わたしがその不幸な運命にあれほど同情した「罪と罰」の「ソーネチカ・マルメラードワ」を記念したかったからだ。男の子だったら、夫の愛した兄の名をとってミハイルとすることにした。

思い出しても有難くなるのは、夫が身重の体を心からいたわってくれ、はじめての経験で気のつかないわたしに、体にさわる急激な運動をひかえるようにとたえず気をくばってくれたことだ。どんなやさしい母親でも、あのときしてくれたほど、わたしにこまかく気をくばることはできなかっただろう。

ジュネーヴに来てから、最初の送金を受けとるとすぐに、夫は、一流の産婦人科医にみてもらうようにわたしにすすめ、またその医者に、わたしの世話を引きうけて週に一度ずつたずねてきてくれるような助産婦の紹介をたのんだ。

出産をひと月後にひかえて、夫がどれほどこまかく気をつかってくれているかを知る機会があって、たいへん感動させられた。

ある日バロー夫人(助産婦)が来て、だれか知合いの人でも自分と同じ街に住んでいるのだろうか、あなたの旦那さんをあのあたりで見かけるが、とたずねられた。妙なことだと思ったが、きっと人違いだろうと思った。夫にただすと、はじめのうち知らないふりをしてしたが、こういうことがわかった。

バロー夫人は、ジュネーヴきっての商業の中心地バース通りから山の手にいくつも通じている通りの一つに住んでいた。通りはどれも急な坂になっていて馬車も通わず、おまけによく似ていてまぎらわしかった。そこで夫は、彼女を急に呼びに行って夜だとわからないと思って、ここまで散歩することに決め、新聞を読みに行ったあと、バロー夫人の家を通りすぎて五、六軒先きまで行ってかえってくるのを日課にしていたのだ。

それをここ三力月間つづけていたが、そのあいだ、ぜんそくが始まりかけていた体には、急な坂道を登るのは容易なことではなかったろう。だがどんなにたのんでも、その散歩を止めようとはしなかった。いよいよ生まれるというときにそれが役にたち、まだ朝くらいうちにまっすぐ家にたどりついて、彼女を連れてきたときの得意さといったらなかった。

夫は、わたしのことを案じ、また喜ばそうとして、母をよんで三カ月ばかりいっしょにいてもらおうと言ってくれた。母はわたしがいなくなってひどく淋しがって心配していたので、すぐにも来たいようすだったが、いろいろ面倒なことがある家作の世話でここしばらくは離れられないと言ってきた。

一八六七年十二月の中ごろ、出産をひかえて、すぐ近くの、同じ並びにイギリス国教会のあるモン・ブラン通りに新しい住居を借りた。

今度はふた部屋あって、一つはとてもひろく、窓が四つもあり、教会が望まれた。住居はこちらのほうがよかったが、まえの家主のふたりの老姉妹のことをわたしたちはしきりになつかしがった。

ここの家主はしょっちゅう女中ひとりのこして家をあけていた。女中は土地のドイツ系スイス人で、フランス語もろくにわからず、ちっとも助けにならなかった。それで夫は、子どもの世話とわたしが寝ているあいだの世話をさせるのに付添いをやとってくれた。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P186-187

出産間近のアンナ夫人を気遣うドストエフスキー。そしてバロー夫人の家まで毎日歩いて場所を覚えていたというエピソードもなんとも微笑ましいではないか。

そしていよいよ1868年2月。いよいよ出産の日を迎える。この日の出産の模様をアンナ夫人は『回想』に事細かく記している。少し長くなるがせっかくなのですべて見ていくことにしよう。

待望の第一子ソーニャの誕生。『悪霊』にも登場するドストエフスキーのあたふたぶりと大喜び

休みなくつづけられた小説の仕事のほかに、いろいろな心配ごとが重なって、あっというまに冬も過ぎ、一八六八年二月の、待ちのぞんでいた、というよりも心配でたまらぬお産の時がやってきた。

年の初め、ジュネーヴではすばらしい天気がつづいたが、二月半ばになると急変して、毎日はげしい風が吹きはじめた。

天候の急激な変化は、いつものように夫の神経に悪い影響をおよぼし、短期間に二度もてんかんの発作が起こった。

二月二十日の夜中の二度目のは大変ひどく、すっかりカが抜けてしまって、朝起きても立っていられないほどだった。その日、夫はぼんやりして、ひどく弱っていたので、いっときも早く眠るようにすすめると、七時には寝入った。

それから一時間もしないうちに陣痛がはじまった。はじめはそれほどひどくはなかったが、一時間ごとにつよくなってきた。独特の痛みだったので、お産が近いことがわかった。三時間くらいもがまんしていたが、とうとうたった一人でいることが不安になって、病気の夫に心配かけるのはいかにも気の毒だったが、仕方なく起こすことにした。夫はすぐに枕から頭をあげた。

「どうしたんだ、アーネチカ」

「はじまったらしいの、とても苦しいわ」

「かわいそうにアーニャ」と夫はとてもやさしくこう言ったが、急にまた頭を枕につけて、すぐに眠りにおちた。

じつにやさしいその調子にわたしは心を打たれたが、同時に自分がひとりぼっちだと感じた。

こんなようすでは、助産婦のところになどとても行けそうにないことがわかった。それどころか、よく眠らせて弱りきった神経を回復させるようにしないと、もう一度発作がおこるかもしれない。

家の人たちは例によって留守で(みんなは朝のうちから出かけて、毎晩どこかの集りですごすのだった)、女中はあてにならない。

さいわい痛みはすこしおさまってきたので、できるだけがまんすることにした。だが、なんと恐ろしい思いで晩をすごしたことだろう。教会のまわりの木々ははげしくざわめき、風雨が窓をたたいて、外はくろい闇につつまれていた。

正直いうと、そのときのわたしはまったく孤立無援の感じで打ちひしがれていた。こんなにつらい思いですごさなければならないときに、そばには親しい身内のものもなく、たった一人の守り手の夫がいながら何も助けてもらえないのは、なんとつらいことだったろう。ひたすら神に祈りはじめたが、祈りだけが、ともすれば失われそうになる力をささえてくれた。

夜明けになるにつれて痛みはまし、七時ごろとうとう夫に起きてもらうことにした。

目をさました夫はかなり元気をとりもどしていた。ひと晩じゅう苦しんだのを知るとひどくおどろき、なぜもっと早く起こさなかったのかと責めるように言い、すぐに着かえてバロー夫人を呼びに駆けだして行った。

呼鈴でやっと姿を見せたそこの女中は、女主人はたったいまお客から帰ってきたところだからと、起こしてくれなかった。

フョードル・ミハイロヴィチは、呼鈴をいつまでも鳴らすぞ、それでもだめならガラスをたたきわるぞと、とおどしつけた。こうしてようやくのことで夫人を起こして、いっしょにもどってきたのは、それから一時間もたってからのことだった。

わたしは夫人から、知らずにわたしがしたいろいろなことに小言を言われ、生まれるのは早くても七、八時間たってからだ、それまでにはきっと来る、と言って帰って行った。夫は付添いを呼びに出かけた。こうして夫とわたしは、大きな恐れと憂愁のなかで、やがて起こることを待ちうけた。

だが約束の時間になってもバロー夫人はやって来なかったので、もう一度迎えに行かなければならなかった。ところが彼女はどこか駅近くの友人の家に夕食に呼ばれて行っていて留守だった。夫はそこまで足をのばして、ぜひ見にきてくれるようにたのんで連れてきた。

彼女の見たところ、お産はゆっくりした足どりだから夜中までかかるという。そして、二、三の注意をわたしにあたえると、食事にもどっていった。ひきつづき苦しむのを見て、夫はひどく心配し、九時をまわると辛抱しきれずに、バロー夫人の友だちの家に駆けつけた。

彼女はテーブルをかこんでロトー遊びをしていたが、夫は、痛みがとてもひどい、つきっきりで見てくれないようなら、医者に、もっときちんと義務をはたしてくれる別の助産婦をたのむから、と言った。このひと言は効き目があって、バロー夫人はしぶしぶ、夢中になっていたテーブルから離れたという。

彼女はわたしにあてつけて、大げさに、何度もこう言った。「なんとまあ、このロシア人たちは、このロシア人たちは!」

夫は、彼女の機嫌をとるために、いろいろなごちそうや菓子やぶどう酒を買ってきて、にぎやかな夕食を用意しなければならなかった。

わたしは、夫が、助産婦を呼びに行き、店を走りまわって、夕食の支度をしてくれるのを見て、幾分でもわたしのことを忘れていてくれるのがとても嬉しかった。

陣痛も苦しかったが、自分の苦しむようすを見て、発作でたおれたばかりの夫が影響を受けることがなお耐えられなかった。彼の顔に、ときどき泣きださんばかりの苦悩と絶望の表情がうかぶのに気づいて、自分が死の瀬戸際にいるのではないかとぞっとした。

そのときの自分の考えや感情を思いおこしてみると、気の毒な夫のことほどにも自分をあわれには思わなかったようだ。このまま死ねば、夫も破滅するにちがいないと思ったからだ。

そのとき、夫が、どれほど限りない希望と期待をわたしと生まれてくる子どもにかけているかがはっきりとわかった。この望みが急に断ちきられるとなると、夫のはげしい、とどまるところを知らぬ性質から、十分破滅が予想された。

とうとうバロー夫人は、わたしが夫のことをあまり心配し興奮しすぎて、お産がおくれるのかもしれないと考えて、夫に、もう部屋に入ってきてはいけない、あなたのとりみだしたようすが産婦の調子を狂わせるから、と言った。

彼はその言葉を守ったが、わたしは前よりもいっそう心配で、痛みが遠ざかったひまひまに、助産婦や付添いに、夫がどうしているかをたずねた。そのたびに、ひざまずいて祈っているとか、両手で顔をおおい深いもの思いに沈んでいるとかと知らされた。

痛みは時とともにつよくなった。ときどき意識を失ってはふと気がついて、自分をじっとみつめる見おぼえのない助産婦の黒い目を見ておどろき、自分がどこにいるのか、なにがおこっているのか理解できなかった。

とうとう二月二十二日(ロシア暦)朝五時ごろ、痛みがやんで、ソーニャが生まれた。

夫はあとでこう話してくれた。

たえずわたしのことを祈りつづけていると、突然わたしのうめき声のあいまに何か奇妙な叫び声を聞こえた。まさしく子どもの声だ。自分の耳が信じられなかったが、赤ん坊の泣き声がくりかえし聞こえてきて、いよいよ子どもが生まれたのがわかった。うれしくて我を忘れて立ちあがり、掛け金のかかっているドアに駆けより、力まかせにドアを押しあけた。夫はべッドのそばにひざまずいてわたしの手に口づけしはじめた。痛みが去ったことが、わたしもどんなにうれしかったことか。

ふたりともすっかり感動して、五分から十分ばかりも、生まれたのが男の子か女の子かも知らずにいた。するとそこに来ていたひとりの婦人がこうたずねているのが耳にはいった。「坊ちゃんですね、そうじゃありません?」。もう一人の婦人がこう答えた。「お嬢ちゃんですよ、かわいらしいお嬢ちゃんですこと!」。

しかしわたしたちはふたりとも、男だろうと女だろうと嬉しかった。ふたりの夢がかない、新しい命が、初めての子どもが生まれたのだと思うと幸福でならなかった。

そうするうちに、バロー夫人は赤ん坊をうぶ着にくるみ、大きな白い包みのようにしてかかえながら、わたしたちに祝いの言葉を述べた。夫はうやうやしくソーニャに十字を切り、しわだらけのちいさな顔に口づけをして言った。「アーニャ、見てごらん、なんてかわいい子だろう」。わたしも十字を切って赤ん坊に口づけした。心から嬉しそうな感動にあふれた夫の顔はいかにも幸福そうで、一度も見かけたことがないくらいだったので、嬉しくてならなかった。

夫は、嬉しさのあまりバロー夫人を抱いて、付添い婦の手を何度もしっかりにぎりしめた。助産婦はわたしに、ながいあいだこの仕事をしてきたが、これほど興奮してとりみだした父親を見たことがないと言って、また、「なんとまあ、このロシア人たちは、このロシア人たちは!」とくりかえした。彼女は付添い婦に薬局に何かを買いに行かせ、わたしが眠らぬようにそばについていることを夫に言いつけた。

*フョードル・ミハイロヴィチは、「悪霊」のシャートフの妻のお産の場面で、娘の生まれたときの感じをいろいろ書いている。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P187-192

アンナ夫人の陣痛が始まった時、ドストエフスキーはてんかんの発作直後だったので意識も朦朧。肝心な時にこうなってしまうのもなんともドストエフスキーらしい。

そして孤立無援の中耐えきったアンナ夫人の精神力にもやはり驚かざるをえない。

そして『悪霊』で書かれていたシャートフのどたばたぶりがまさかドストエフスキーの実話から来ていたというのは面白い。

「なんとまあ、このロシア人たちは、このロシア人たちは!」

この言葉に尽きる。

陰惨な『悪霊』や重厚な『カラマーゾフの兄弟』の作者も妻の出産を前にしてはこうなってしまうのである。世のパパたちもきっと思い当たるのではないだろうか。そしてそんな夫を冷静に見てしまう心境もきっと世のママたちは頷けるのではないだろうか。ドストエフスキーもごく当たり前の、いやだいぶどたばたした情けない一人の男だったのである。私は厳めしい文豪ドストエフスキーよりもこうしたちょっと情けないドストエフスキーに好意を持ってしまう。皆さんはいかがだろうか。

子どもを溺愛するドストエフスキー

わか家がいくらかきちんとしてきたとき、もっともたのしい思い出としていつまでも残っている生活がはじまった。

なにより幸福だったのは、夫がやさしい父親ぶりをしめしてくれたことだ。娘に湯をつかわせるときなどには、きっとそばにいて、なにくれとなく手つだってくれた。自分で毛布にくるんで安全ピンでとめ、抱いて寝かしつけてくれた。机にむかっていても、泣き声が聞こえてこようものなら仕事をほうりだして駆けつけた。

朝起きるとすぐに、あるいは外から帰ってきてまずたずねるのは、「どうだ、ソーニャは。元気かね。よく眠ったかい。乳はよく飲んだかい」ということだった。

何時間もべッドのそばにいて、歌を歌ったり話しかけたりした。

三カ月すぎたころには、ソーネチカはこちらがもうわかるようになったと言って、そのことを一八六八年五月十八日のマーイコフあての手紙に書いている。

「このちっぽけは、まだ三カ月にしかならぬ、あわれな、いたいけな生きものは、わたしにはもう個性をもった一人の人間だったのです。彼女はもうわたしの見分けがつきはじめ、わたしが好きで、近寄ると笑いかけたものでした。わたしが妙な声で歌ってやるのを、聞くのが好きでした。ロづけをしてやると、泣きもせず、いやがりもしませんでした。わたしが近寄ると泣きやんだものです」

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P193-194

ドストエフスキーの子煩悩っぷりは有名だ。ドストエフスキーはこの後も生まれてきた子供たちに対しても溺愛ともいうべき愛情を傾け、世話をしている。

アンナ夫人への愛も一層大きくなり、夢に見ていた幸福な家庭生活を営み始めたドストエフスキー。

だが、その幸福な日々も長くは続かなかったのである・・・

突然の愛娘の死・・・絶望に沈むドストエフスキー

だが、なんのわだかまりもない幸せを楽しむことができたのも、そう長いことではなかった。

五月初めからの二、三日はすばらしい天気だった。医者がつよく言うので、わたしたちは毎日、赤ん坊をつれて、イギリス庭園を散歩したが、乳母車のなかで二、三時間もねむった。

ある日、運のわるいことに、散歩の途中で急に天気が変って、ビーズが吹きはじめた。赤ん坊は風邪を引いたらしく、その晩に高熱がでて咳をしはじめた。

すぐに一番いい小児科医にみせたが、医者は毎日往診してくれて、心配することはないと請けあった。息を引きとるたった三時間まえにも、ずいぶんよくなったと言ったくらいだった。

そう言われても夫は仕事が手につかず、赤ん坊のそばにつききりだった。ふたりとも、恐ろしい不安につきおとされたが、暗い予感はあたった。

五月十二日(ロシア暦)の昼、大事なソーニャは息を引きとった。かわいい娘が動かなくなったのを見たとき、自分たちをおそった絶望を述べることはできない。

わたしは彼女の死にひどいショックを受け、悲嘆にくれながらも、不幸な夫のことがいっそう気がかりだった。

夫の絶望感はかくべつはげしく、冷たくなったかわいい娘のまえに立ちすくんで、青白い小さな顔や手にあつい口づけをあびせ、女のように泣き叫んだり、すすり泣いたりした。こんな絶望的な嘆き悲しみようは、後にも先にも見たことがなかった。わたしたちはこの悲しみをとうてい耐え忍ぶことができないような気もちだった。

二日間というもの、たがいに一刻も離れなかった。埋葬許可証をもらうために、あちこち役所に行ったり、埋葬に必要なものをととのえたり、白い繻子の装束を着せて、同じ白いきれを張った小さなひつぎにおさめたりするのなどもみな、涙をながしながら二人ではこび、そしてこらえきれずに泣いた。

夫の顔は見るも恐ろしいくらいで、ソーニャがわずらっていた一週間のあいだにすっかり頬が落ち、やせこけてしまった。三日目に、ロシア教会でこの宝物のようなわが子の葬式をすませ、プラン・パレ墓地の割りあてられた一画にほうむった。

数日後には、墓のまわりには糸杉が植えられ、まん中に白い大理石の十字架が立てられた。そして毎日、わたしたちは墓に参って、花をそなえては涙をながした。あれほど熱愛して、限りない夢と希望をかけた大事な大事な赤ん坊と別れるのは、わたしたちにはつらすぎることだった!

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P194-195

生まれて三カ月。幸福な日々は突然終わりを迎えてしまった。

この愛娘を喪ったショックはドストエフスキーに大きな心の傷を残すことになる。しかし、この愛娘の死が後にアンナ夫人とのさらに強い結びつきをもたらし、作家活動への大きな糧となったのも事実なのである。このことについてはまた後に語ることになる。今は絶望に沈む二人をそっとしておくことにしよう。

次の記事では夫妻が天国と地獄を味わったジュネーブの街を紹介していく。ドストエフスキー夫妻が歩いたこの街を辿っていきたい。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント