(3)ドストエフスキーとアンナ夫人の恋のはじまり~『賭博者』口述筆記の共同作業を通して急接近する2人

(3)ドストエフスキーとアンナ夫人の恋のはじまり~『賭博者』口述筆記の共同作業を通して急接近する2人

前回の記事「ドストエフスキーとアンナ夫人との出会い~絶望的な状況で始められた『賭博者』の口述筆記」ではドストエフスキーとアンナ夫人の出会いをお話しした。

今回の記事ではそんな2人の恋の始まりについてお話ししていきたい。

「・・・いつになったらあなたの旅行記は始まるんですか?」

まあまあ、まずは2人の馴れ初めから結婚までゆっくり見ていこうではありませんか。その方が必ずや旅の空気というものが伝わるというものです。今しばらくお付き合い願いたい。

では、始めていこう。

次の箇所はドストエフスキーとのぎこちない初対面を終えた直後のアンナ夫人の言葉である。

ドストエフスキーの家を出たときは、すっかり悲しい気分になっていた。彼は気にいらなかったし、重苦しい印象しかなかった。とてもいっしょに仕事などできそうにないし、自立したいという夢はくずれさってしまうかもしれないと思った。……わたしが新しい仕事につくことを、きのう、人のいい母があれほどよろこんでくれただけに、それはいっそうつらかった。

ドストエフスキーのところを辞したのは、二時ごろだった。わたしはスモーリヌイの近くのコストロームスカヤ通りに母(アンナ・ニコラーエヴナ・スニートキナ)と住んでいたので、そこまで帰るには遠すぎた。そこで、フォナールヌイ横丁の親戚の家に寄って、夕食をごちそうになり、晩方もう一度ドストエフスキーのところに行くことにした。

親類の人たちはわたしの新しい知合いにたいそう興味をもって、根掘り葉掘り彼のことをたずねはじめた。話しているうちに時間はどんどんたって、八時にはわたしはもうまたアローンキンの彼の家まで来ていた。

ドアをあけてくれた女中に、わたしは、ご主人は何とお呼びするのかとたずねた。その本で名はフョードルと知っていたが、ミハイロヴィチという父称のほうは知らなかったのだ。今度もフェドーシヤ(女中はそういう名だった)は、食堂で待っていてほしいと言うと、取次ぎに奥へはいって行った。そして戻ってくると、書斎に案内してくれた。わたしはあいさつすると、ちいさなテーブルのまえのさきほどの席に着いた。

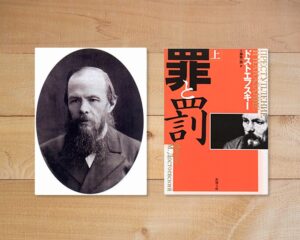

だが彼はそれは気にいらず、書きやすいだろうから自分の仕事机のほうに掛けるようにと言った。白状すると、「罪と罰」のような傑作を書きあげたばかりの机で仕事するようにすすめられて、わたしはぼうっとなってしまった。

席をかわると、フョードル・ミハイロヴィチはわたしのいたところに移った。彼はまたわたしの名と姓をたずねると、最近若くて亡くなった才能のあるスニートキンと親戚にあたるのかと聞いた。わたしは、同姓なだけだと返事した。彼は、わたしの家族のことや、どこで勉強したのかとか、どうして速記を習おうとしたのかなどとたずねはじめた。

のちに彼が言ったように、わたしはどんな問いにもありのままに、まじめに、ほとんどいかめしいくらいの調子で答えた。ずっとまえから、個人の家で速記の仕事をするようになった場合、気心の知れぬ人とは最初からなれなれしくせず、事務的な調子で対して、だれからも余計な言葉や無遠慮な言葉をかけられたりしないようにしようと決心していた。

フョードル・ミハイロヴィチと話するさいに、わたしは一度も笑ったりしなかったと思う。彼にはこの生まじめさがとても気にいったらしい。節度をたもっているのが好もしかったと、のちに彼はうちあけた。彼は世間のニヒリストの女性たちのあいだで、よく腹だたしくなるようなふるまいを受けたり見かけたりしたからだった。いっそう好もしく思われたのは、わたしが、そのころの若い女性によく見られたタイプとまったく違っていたことだった。

※一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P38-39

初対面の重苦しい空気に沈んでいたアンナ夫人であったが、二度目の対面時にはその気持ちも少し変わってきたようだ。

それに、『白状すると、「罪と罰」のような傑作を書きあげたばかりの机で仕事するようにすすめられて、わたしはぼうっとなってしまった。』と述べるようにやはり憧れの作家を前にして気分が高揚していたというのも事実だろう。

対するドストエフスキーもアンナ夫人の真面目で落ち着いた雰囲気に好感を持ち始めた。ドストエフスキーは若い頃から人付き合いが苦手で社交的な人間ではなかった。ツルゲーネフら若い貴公子たちにいじめられた過去もある。陽気で軽妙洒脱な人たちに対する負い目があったことは想像に難くない。そんなドストエフスキーがこの生真面目なアンナ夫人をとても気に入ったというのはとても納得できる話ではないだろうか。

そうするうちに、フェドーシヤがお茶の仕度をして、お茶を二つ、パンを二つ、それにレモンを連んできた。彼はまたタバコを吸うようにと言って、梨をすすめてくれた。

お茶のあいだ、わたしたちの話はまえよりも心のこもった、打ちとけたものになった。なんだか急に、ずっとまえからドストエフスキーを知っていたような気がして、らくな、楽しい気分になった。

どうしたわけか、話はペトラシェフスキー・グループと死刑のことになった。彼は思い出にふけるふうだった。

「セミョーノフスキー練兵場で刑を宣告された仲間と立っていたときのことは今でも忘れられません。

処刑の準備を見ると、もうあとわたしは五分間しか生きていられないことがわかりました。けれどもこの何分間かが何年にも何十年にも思われて、こうして長いあいだ生きつづけるような気がしました。

われわれはもう死刑囚の服を着て、三人ずつに分けられていましたが、わたしは八番目で、第三列でした(※ブログ筆者注、アンナ夫人の誤認、正確には第二列)。最初の三人が柱にしばりつけられました。

もうニ、三分後には、ニつの組が銃殺されるでしょう。そうすればわたしたちの番が来るのです。ああ、なんとわたしは生きていたいと思ったことでしょう。どんなに命が尊いものに思われたことでしょう。生きていさえすれば、どんなにか立派な、よいことができるだろうに!

自分の全生涯が、必ずしもいいことに使われてこなかった過去のすべてが頭に浮び、どれほど何もかも新しくやりなおして、長く長く生きたいと思ったことでしょう……すると、突然、中止の合図が聞こえ、わたしは元気をとりもどしました。

仲間たちは柱からはずされ、もとのところに連れもどされて、あらたな判決文が読みあげられました。わたしは、懲役四年に処すというのです。これほど幸せな日はまたとありませんでした。

わたしはアレクセーエフスキー半月堡の独房を、たえず歌いながら、大声で歌いながら歩きまわりました。死刑をまぬがれて生きられることがそれほどうれしかったのです。それから亡くなった兄と別れのまえに会うことが許されて、クリスマスの前夜に遠い旅に出発したのです。新しく宣告を受けた日に、兄にあてて書いた手紙をわたしは大切にしています。つい最近、甥がかえしてくれたのです」

彼の話から、わたしは無惨な印象を受け、鳥肌のたつような気がした。だがもっとおどろいたのは、今日はじめて会ったばかりの、ほんの小娘にすぎないわたしにたいして、彼がそんなにも率直に話してくれたことだった。

一見かたくなで、いかめしく見えるこの人が、これほど自分の過去をくわしく、心をこめて、しみじみと語ってくれたことは、ふしぎに思われるほどだった。

その後、家庭の事情を知るにおよんで、彼がそういうふうに信じやすく、率直な態度をとったことのわけがわかった。そのころ彼はまったく孤独で、自分に敵意をもった人しかまわりにいなかったのだ。好意をもって話に耳をかたむけてくれそうな人なら誰にでも、自分が思っていることを分かちあいたいという気もちがつよかったのだ。

顔を合わせたばかりでこんなに素直にされたことは、わたしにはたいへん好もしく、すばらしい印象をのこした。

※一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P39-40

このドストエフスキーの死刑体験は彼の長編小説『白痴』でも説かれている。彼にとってそれほど重大な記憶として心に刻まれ続けていたのだろう。

それにしても会って二回目、しかもこの二回目の対面は同じ日に行われているのだから実質会って一日目にこんなに重い話をしてしまうドストエフスキーには驚くしかない。

ドストエフスキーは誰にでもこういうことを話してしまう人だったのだろうか。いや、きっとそうではないだろう。

ここでアンナ夫人が言うように、「アンナ夫人だからこそ」ドストエフスキーは心を開いたのだと私は信じたい。

アンナ夫人もそんなドストエフスキーに心が動かされたのだろう。

だが、さすがのアンナ夫人もこの話にはショックを受けたようで、家に帰った後次のように漏らしている。

うちに帰ると、わたしは母に、ドストエフスキーがどれほど率直に気持よく対してくれたかを夢中になって話した。けれども母を悲しませないように、これほど興味ぶかくすごした今日一日のさまざまなことが心に残した、かつてないほど重苦しいあの印象のことは黙っていた。それはほんとうに気がめいるような印象だった。生まれてはじめて、聡明で善良な、しかしあらゆるものから見はなされたような人間をわたしは見たのだ。ふかい同情の念と憐憫の情とが胸にこみあげてきた……。

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P42

普通の人だったらこんなドストエフスキーに対して引いてしまったことだろう。アンナ夫人もたしかにショックを受けている。しかし彼女はそんな彼に対して「ふかい同情の念と憐憫の情とが胸にこみあげてきた……。」と言うのである。

これこそドストエフスキーが心の底から求めていたものではなかっただろうか。ドストエフスキーは苦しくて苦しくてたまらない日々を送ってきた。しかし自身の性格の問題や境遇が人々を遠ざけてしまう。そんな中この目の前にいる女性は自分を心から同情してくれる・・・!ドストエフスキーにとってこんなに嬉しいことはなかっただろう。ここから二人の関係は急速に親密なものとなっていく。

こうしてわたしたちの仕事は始まり、つづけられていった。わたしはいつも十二時に行って、四時には引き上げた。そのあいだ、三回ほど、三十分かそれ以上ずつも速記して、中休みにお茶を飲んだり、話をしたりした。なによりうれしかったのは、フョードル・ミハイロヴィチが、あたらしい仕事に少しずつ慣れて、日一日と落ち着いてくることだった。

このことは、わたしが何枚筆記すればステルロフスキーの一枚分になって、口述筆記がどれだけ進んだか数えられるようになったころからが特にいちじるしかった。次第にふえてくる原稿の枚数が彼を何より元気づけ、またよろこばせた。彼は何度も、「きのうは何枚書きましたか。全体で何枚になりますか。期限までに終えられるでしょうか」とたずねるのだった。

わけへだてなく語りあいながら、フョードル・ミハイロヴィチは、毎日のように、自分の悲しかった生活のようすを何かしら打ちあけた。昔も今も、それにこれからも抜け出ることができそうにない苦しい状態をきかせられると、わたしの心には知らず知らずふかい同情の念が湧いてきた。

※一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P46

ドストエフスキーとアンナ夫人の共同作業は順調に進んでいく。1カ月で小説を書くなど到底不可能だとあきらめていたがそれがどうだろう!これまで速記術という存在を懐疑的に見ていたドストエフスキーにとってこれは信じられない奇跡だったのではないだろうか。

そんな優秀な速記者アンナ夫人への信頼がどんどん増していくドストエフスキー。そしてそれは単に仕事面というだけでなく、一人の女性としても彼女を想い始めていくのであった。

フョードル・ミハイロヴィチは日を追ってまえにもまして親しく、思いやりぶかくなっていった。彼はよくわたしのことを「やさしい人」と呼び(これは彼のお気にいりの呼び方だった)、「やさしいアンナ・グリゴーリエヴナ」、「かわいい人」などと言った。そしてわたしはこれらの言葉を、まだうら若い娘、ほとんど少女といってもいい自分にたいするいたわりと取ったのだった。

わたしは彼の負担がやわらげられることがうれしかった。それに、仕事はうまく行っている、きっと期限に間に合うとわたしが請けあうたびに、彼が喜んで勇気をふるいおこすのを見ることが、うれしくてならなかった。好きな作家の仕事を手つだうことができるだけでなく、彼の気分にいい影響をおよぼしていることが、たいへん誇らしかった。こういうさまざまなことから、わたしは自信が湧いてきた。

※一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P47

そして2人にとって大きな意味を持つ会話がこの後なされることになる。

ある日、彼はなにか格別いらいらした気分だったが、自分はいま人生の岐路に立っていて、三つの道が残されているだけだ、東方のコンスタンチノープルかエルサレムに行って、ずっとそこに落ちつくか、それともルーレットをしに外国へ行き、たえず惹かれているこの勝負ごとにふけるか、あるいはもう一度結婚して家庭の幸福と喜びを求めるかだと打ちあけた。こういった問題の解決は、ひどくまずいことになっている生活を根本的に変える必要があるので、彼はたいへん悩んだあげく、わたしが親身になるのをみて、意見をもとめたのだった。

じっさい、これほど信頼されての相談には、すっかり困惑してしまった。東方に行きたい、賭博者になりたいというような話は、漠然とした、雲をつかむようなものにしか思われなかったから。自分の知人や親類のなかには幸福な家庭があるのを知っていたので、もう一度結婚して、家庭の幸福をもとめるようにするべきだとすすめた。

「わたしがもう一度結婚できると思うのですね」とフョードル・ミハイロヴィチは聞いた。

「わたしのところに来てくれるような人がいるでしょうか。かしこい女か、気立てのいい人か、どんな妻をえらんだらいいでしょう」

「もちろん、かしこいほうですわ」

「いいえ、えらぶなら気立てのいいほうにしましょう。同情して愛してくれるように」

自分の結婚の話から、彼はわたしに、どうして嫁に行かないのかとたずねた。

わたしは、ふたりの人から申しこみをうけ、両方ともすばらしい人で、尊敬しているけれど、肝腎の愛情が感じられない、わたしは恋愛結婚したいと思っているのに、と答えた。

「絶対そうするべきです」と彼は熱心に賛成した。「幸福な結婚生活には、尊敬だけでは十分ではありませんよ」

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P49-51

ドストエフスキーがここで「賭博者になりたい」と言ってしまっているのも気になるところだが、やはり彼の「いいえ、えらぶなら気立てのいいほうにしましょう。同情して愛してくれるように」という言葉は見逃せない。

「(1)妻アンナ夫人と出会うまでのドストエフスキー(1821~1866年「誕生から『罪と罰』頃まで)をざっくりとご紹介」の記事で見てきたようにドストエフスキーは最初の妻マリアや恋人スースロワと狂おしい恋に落ち、そのどちらも悲劇的な結末を迎えることになった。

ドストエフスキーがここで「いいえ、えらぶなら気立てのいいほうにしましょう。同情して愛してくれるように」と述べたのはそれだけ大きな意味がある。彼は過去の恋や結婚生活を意識してそう言ったのだ。しかも目の前にまさにそのような女性がいて、その人にこの言葉を贈ったのである。

そして気持ちの変化が起きていたのはドストエフスキーだけではなかった。アンナ夫人にとってもドストエフスキーは特別な存在になっていった。

わたしたちは新しい小説の登場人物の生活に親しみができて、わたしにも彼にも、好きな人物ときらいな人物とができていた。

わたしが同情したのは、財産をすってしまったおばあさんとミスター・アストレイ、軽蔑したのは、ポリーナとこの小説の主人公自身で、この男の小心さと賭博への情熱はどうしてもゆるすことができなかった。

フョードル・ミハイロヴィチは、「賭博者」を全面的に支持して、主人公の感情や印象の多くは、自分の体験したとおりだと言っていた。そして、強い性格をもち、それを実生活で証明することができてもなお、ルーレットに賭けたいという欲望には打ちかてないことがあるものだと断言するのだった。

ときどきわたしは、小説について感じたことを自分が大胆に述べることに気づいてはっとすることがあったが、それ以上に、まるで子どもっぽいわたしの批評や議論にりっぱなこの作家がおおように耳をかたむけてくれるのにびっくりするのだった。

いっしょに仕事をするようになってこの三週間のあいだに、わたしの以前関心のあったことはみな縁遠いものになってしまった。速記の授業にもオリヒン先生の許しをえて休ませてもらい、知人にもめったに会わず、すべてを仕事にうちこみ、速記のあいまにかわす話のおもしろさに夢中になっていた。わたしは彼を、身のまわりの青年たちとつくづくくらべてみないわけにはいかなかった。大好きなこの作家のつねに新しい独創的な意見にくらべると、彼らの話はなんと空疎なものにみえたことだろう。

わたしは帰りにはいつも新鮮な感動をおぼえ、うちですごすのが退屈で、また会える明日が待ちどおしかった。でも悲しいことに、この仕事も終りに近づきつつあり、やがてこの交わりも断ち切られてしまうのだと思った。そして、同じ悩みを彼に打ちあけられたときには、どんなに驚きもし、喜びもしたことだろう。

「ねえ、アンナ・グリゴーリエヴナ、わたしがいま何を考えているかわかりますか。わたしたちはこんなに親しくなって、毎日会うのをたのしみにし、会えば活溌に話をするのに慣れたのに、もうすぐ小説が完成すれば、こんなことはみんな終ってしまうのでしょうか。ほんとうに残念でたまりません。あなたが来なくなると、わたしはさびしくなってしまうでしょう。どこかでまた会えるでしょうか」

わたしはどぎまぎしながら答えた。「でも、フョードル・ミハイロヴィチ、山と山とは会えずとも人間同士はいつかは会える、と申しますもの」

「しかし、どこでです」

「それは……どこかの集まりか、劇場か、コンサートなどで」

「そんな集まりや劇場にわたしがめったに行かないことは、ご存じじゃありませんか。言葉もかわせないような集まりが何になります。どうしてあなたはわたしをお宅へ招いてくれないのです」

「いらしてください、どうぞ。みんなもとても喜びますわ。ただ心配なのは、母とわたしじゃ、おもしろい話ができそうもないことですわ」

「いつ行ったらいいのです」

「仕事がすんでから、ご相談しましよう。いま大事なのは小説を仕上げることですから」とわたしは答えた。

※一部改行した

みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P52-54

これまた『賭博者』の話が出てきたが、この箇所は後に2人が地獄を見るドイツの保養地バーデン・バーデンにつながってくる。なのでこのやりとりはぜひ心の隅に置いていてほしい。

そしてこの箇所を読んで皆さんもお気づきになっただろうが、2人の関係性が明らかに変わってきていることがうかがえる。

これは恋だ。

年の差もある。ドストエフスキーの抱える困難な状況もある。

だが二人の中で何かが芽生え始めた。

『賭博者』の執筆はこの後も順調に進み、期限までに完成することになる。奇跡は起こったのだ!これでドストエフスキーは奴隷契約から解放される。

しかし、この仕事が終わってしまえばもう2人は今までのように会うこともなくなるだろう。

さあ、どうするドストエフスキー!

そしてついに、彼は一世一代の大勝負に出る。

・・・プロポーズだ!

そしてこのプロポーズが何ともドストエフスキーらしくてたまらない。

次の記事では文豪ドストエフスキーの一世一代のプロポーズを紹介する。ぜひ彼のプロポーズを皆さんも見届けてほしい。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキー年表はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

関連記事

コメント