目次

ティモシー・ブルック『フェルメールの帽子』概要と感想~西洋「東インド会社」と中国・日本・アジア貿易から考えるオランダ絵画とは

今回ご紹介するのは2014年に岩波書店から発行されたティモシー・ブルック著、本野英一訳『フェルメールの帽子ー作品から読み解くグローバル化の夜明け』です。

早速この本について見ていきましょう。

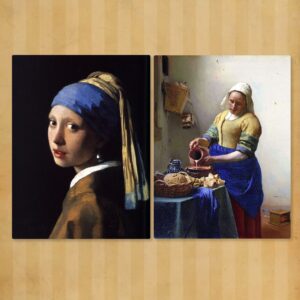

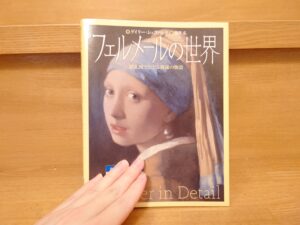

“永遠の瞬間”を描き留め、いずれの作品も珠玉の絵画と賞されるオランダの画家、フェルメール。しかし、画家のマジックに閉じ込められたのは“美”だけではない。アジア航路探索、米大陸での銀採掘、チャイナ・ブーム――17世紀の壮大な東西交流の世界へ、いま扉が開かれる! あなたがまだ見たことのない、フェルメールの新世界。

Amazon商品紹介ページより

この作品は『フェルメールの帽子』というタイトルではありますが、実はほとんどフェルメールのことは語られません。フェルメールの生涯や絵について知りたい方が読むときっとびっくりすると思います。

というのも、この作品はフェルメールの絵に出てくる「もの」にスポットを当て、それがどのような経路でオランダに渡って来たのか、そしてその時代背景はどのようなものだったのかということを探っていくものだからです。

著者のティモシー・ブルックはカナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学の教授で中国史の専門家です。

ですのでこの本のメインテーマはオランダ東インド会社とアジア貿易、特に中国との関係になります。

フェルメールが生きた17世紀オランダは1602年に設立された東インド会社の繁栄によって黄金時代を謳歌していました。

その莫大な財とグローバルな市場があったからこそフェルメールの絵はフェルメールの絵たりえたのです。

そしてフェルメールの絵に出てくる数々の「もの」はまさしく中国やアジアからやって来たものです。これらの「もの」に注目することで17世紀のグローバルな世界を概観することができる。

それがこの本の大まかな流れになります。

中国史の専門家ならではの語りは普通のフェルメール本とはかなり違った趣があり、非常に刺激的です。

当時のヨーロッパと中国の関係性について著者は第一章で次のように述べています。少し長くなりますが重要なポイントですのでじっくり読んでいきます。

ヨーロッパ人は地球規模での商業展開を繰り広げたが、これを維持するための力は、海上貿易に伴う新技術に、かなり依存していた。イギリスの博識家フランシス・べーコンは、一六二〇年、彼の見解によれば、「世界全体を変えてしまった」ことで特に注目すべき三大「発明」を選んでいる。

その第一は、方位磁石である。これによって、航海者は陸地の影が見えずとも、自分がどこにいるのかを推量できるようになった。

二つ目は紙である。これによって商人は、複雑な取引に必要な詳細を記録を保存し、長距離を隔てた先からの注文取引をめぐる膨大な通信を保存することができるようになった。

三つ目の発明は火薬である。一六世紀から一七世紀にかけて見られた、弾道兵器技術をめぐる武器製造産業の長足の進歩なくしては、海を渡ったヨーロッパ人は、頼みもしない貿易取引に反対し、商業によって堕落させられまいとする地元勢力の反対を押し切ることは難しかっただろう。

オランダ東インド会社は、この三つの発明をすべて利用することで、東アジアのあらゆる交易路にわたる交易ネットワークを構築したのだった。この三つの発明に比べれば、「いかなる帝国、いかなる宗派、いかなる学問芸術の大家も、これらに勝る力と影響力を以て人間の活動を改変したものはなかった」とべーコンは言っている。

しばしば言われることだが、べーコンは、この三つの発明すべてが中国渡来であるとは知らずにいた。彼は、それらの出自が「不明不詳である」と記している。仮に、これらの発明の誕生地が中国であったと知ったとしても、彼は特段驚かなかっただろう。

一三世紀後半のモンゴル朝廷に関するマルコ・ポーロによる『東方見聞録』の魅力に満ちた描写のおかげで、中国という国は大衆の想像の中ですばらしい地位を占めていたからである。

この空想によって多くの人が、少しでも早く中国にたどり着けば、それだけ早く富と権力を得られると思い込み、そこにたどり着くルートを争って捜し求めるようになった。中国に行きたいという声は、一七世紀の歴史を形づくる、抗いがたい大いなる力となり、ヨーロッパと中国だけに留まらず、この両者のあいだに位置する多くの地域にも及んだ。このことが、一見、中国とは関係なさそうに見える本書の、その実、あらゆる物語の背後に中国が影を潜めている理由である。中国の富が醸し出す誘惑は、一七世紀世界を彷徨していたのだ。

※一部改行しました

岩波書店、ティモシー・ブルック、本野英一訳『フェルメールの帽子ー作品から読み解くグローバル化の夜明け』P24-27

この本を読んで当時の中国がいかに進んだ文明を持った大国だったかがよくわかりました。

ベーコンの言う三大発明がすべて中国からというのはとても意味深いですよね。

また、この本では日本のことも出てきます。ヨーロッパとアジアの貿易において日本がどのような位置づけだったのかということも語られます。そして日本の銀の採掘量が世界トップクラスでその銀がアジアの貿易において巨大な影響を与えていたというのには驚きでした。

江戸時代の日本とフェルメールのオランダが繋がっているというのは非常に刺激的でした。

フェルメールの絵そのものを知りたいという方にはこの本はあまりおすすめできませんが、その時代背景をグローバルな視点から見ていこうという本書はとても興味深いものがあると思います。

東インド会社やアジア交易についてはW・ダルリンプル著『略奪の帝国 東インド会社の興亡』も非常におすすめです。

あわせて読みたい

W・ダルリンプル『略奪の帝国 東インド会社の興亡』あらすじと感想~現代への警告!大国インドはなぜイ...

この本はあまりに衝撃的です。読んでいて恐怖すら感じました。圧倒的な繁栄を誇っていたムガル帝国がなぜこうもあっさりとイギリスの貿易会社に屈することになってしまったのか。この本で語られることは現代日本に生きる私たちにも全く無関係ではありません。この本はまさに私達現代人への警告の書とも言えるでしょう。

ぜひこの本もセットで読むことをおすすめします。

以上、「ティモシー・ブルック『フェルメールの帽子』西洋「東インド会社」と中国・日本・アジア貿易から考えるオランダ絵画とは」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

フェルメールの帽子――作品から読み解くグローバル化の夜明け

次の記事はこちら

あわせて読みたい

羽田正『興亡の世界史第15巻 東インド会社とアジアの海』あらすじと感想~フェルメールの生きた17世紀オ...

私がこの本を手に取ったのはフェルメールの絵画がオランダの東インド会社の繁栄と強いつながりがあったことを知ったのがきっかけでした

であるならば東インド会社をさらに学ぶことでフェルメール絵画の背景をさらに知ることができるのではないか。さらには東インド会社を知ることでフェルメールだけでなく当時の世界情勢や日本についても知れるのではないか。そんな思いを抱くようになったのでした。

そして読み始めた『興亡の世界史第15巻 東インド会社とアジアの海』。これがまたいい本でした!面白い!これはおすすめです!

前の記事はこちら

あわせて読みたい

岡部紘三『図説 ヒエロニムス・ボス』あらすじと感想~ダ・ヴィンチと同世代の天才画家を知るのにおすす...

ヒエロニムス・ボスはあのレオナルド・ダ・ヴィンチとほぼ同時代に生き、ルネッサンス全盛の時代の中でも独自の立場を築き上げた画家と言えます

この本はそんな奇妙な絵を描いたボスの解説や時代背景も知れるおすすめのガイドブックです。写真や絵のズームも多く、視覚的に学べるのもありがたいです。

ボスの不思議な世界観にはただただ驚くしかありません。ダ・ヴィンチともまた違った絵画世界を味わうのも非常に楽しいものがあります。ぜひぜひおすすめしたい入門書です。

関連記事

あわせて読みたい

(17)フェルメールの故郷を訪ねて~デルフトの眺望のモデルはここ!顕微鏡で有名なレーウェンフックと...

フェルメールは生涯のほとんどをこの町で暮らし、数々の名画を生み出しました。そんなデルフトには今も残るゆかりの地がいくつもあります。

また、フェルメールと全く同じ1632年にこの町で生まれたもう一人の天才レーウェンフックについてもこの記事でお話しします。顕微鏡で微生物を発見したことで有名な彼とフェルメールはご近所さんでした。レンズを通して「見えない世界」を探究した二人の偉人の存在には驚くしかありません。

あわせて読みたい

(18)フェルメール『デルフトの眺望』の魅力と特徴を解説!オリジナルをオランダのマウリッツハイス美...

私がオランダにやって来たのも、デルフトの町を見てみたいという思いもありましたがやはり1番は私の大好きな『デルフトの眺望』や、フェルメールで最も有名なあの『真珠の耳飾りの少女』を観てみたいというのがその最大の目的でした。この記事ではその『デルフトの眺望』についてお話ししていきます。

あわせて読みたい

(19)フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の魅力を解説!究極の一瞬を描き出した巨匠の驚くべき筆力

マウリッツハイス美術館にはもうひとつ、フェルメールファン必見の名画があります。

それがあの『真珠の耳飾りの少女』です。

実は私はこの絵にそこまでの期待をしていませんでした。私は『デルフト』が一番好きなのであって、この絵には元々あまり興味がなかったのです。

ですが、そうした私の思いはこの日を境にがらっと変わりました。こんなにすごい絵だったとは!

あわせて読みたい

『中野京子と読み解く フェルメールとオランダ黄金時代』あらすじと感想~時代背景と歴史も学べるおすす...

この本では様々な観点からフェルメールの生きた時代を見ていきます。

そしてフェルメールの絵だけでなく、ほかの画家による絵も参考にしていくところも特徴的です。

絵の解説に加えて時代背景や当時の出来事が語られていくのですが、面白くてあっという間に読み終わってしまいました。これは素晴らしい本です。読みやすさも抜群です。

ぜひぜひおすすめしたい作品です!フェルメール入門にもうってつけな作品となっています。

あわせて読みたい

ローラ・J・スナイダー『フェルメールと天才科学者』あらすじと感想~顕微鏡で有名なレーウェンフックと...

この本は最高です!私の2022年上半期ベスト3に入る作品と言っても過言ではありません。

とにかく面白い!こんなにわくわくさせてくれる本にはなかなかお目にかかれるものではありません。

著者は当時の時代背景や宗教事情と絡めてフェルメールのことを語っていきます。これがすこぶる面白い!「え!?そうなんだ!!」ということがどんどん出てきます!ぜひぜひおすすめしたい傑作です!

あわせて読みたい

『もっと知りたいフェルメール 生涯と作品』あらすじと感想~17世紀オランダ絵画の時代背景も学べるおす...

この本ではフェルメールが活躍した17世紀オランダの時代背景も詳しく知ることができます。

この時代のオランダ社会は、当時芸術界の中心だったローマとはまったく異なる様相を呈していました。

その社会事情の違いがオランダ絵画に独特な発展をもたらすことになります。その流れがとても面白く、一気にこの本を読み込んでしまいました。

あわせて読みたい

小林賴子『フェルメールとそのライバルたち』あらすじと感想~同時代の画家たちと市場原理から見るフェ...

この作品はフェルメールが活躍した17世紀オランダの美術市場から彼を見ていこうという異色の作品です。

絵画の本と言えばその絵の特徴や魅力を解説していくのが普通ですが、この本では当時のマーケットからフェルメール作品の特徴に迫っていきます。また、彼の同時代のライバルたちとのつながりからもフェルメールを考えていきます。

いつもとは違った視点からフェルメール絵画を考えていけるのでこれは非常に刺激的な1冊でした。

あわせて読みたい

岩根圀和『スペイン無敵艦隊の悲劇』あらすじと感想~アルマダ海戦や海賊ドレイク、スペインの没落を知...

この作品は有名なスペイン無敵艦隊が敗北したアルマダの海戦の流れを詳しく追っていく作品です。

イギリスがスペイン無敵艦隊を1588年に破り、それによってスペインは没落、イギリスが海上覇権を握ったきっかけとされるこの海戦。

スペイン無敵艦隊の撃破は上の絵にありますように、有名な海賊ドレイクの活躍やイギリス艦隊の華々しい勝利として語られがちですが、実はこの海戦はそのようなシンプルな筋書きではなかったということをこの本では知ることになります。

『ドン・キホーテ』の作者セルバンテスとのつながりも興味深かったです

コメント