目次

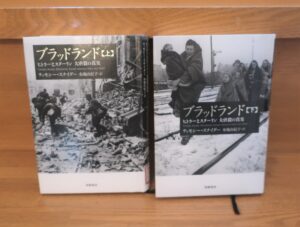

ナチスとソ連による1400万人の犠牲者『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』を読む⑴

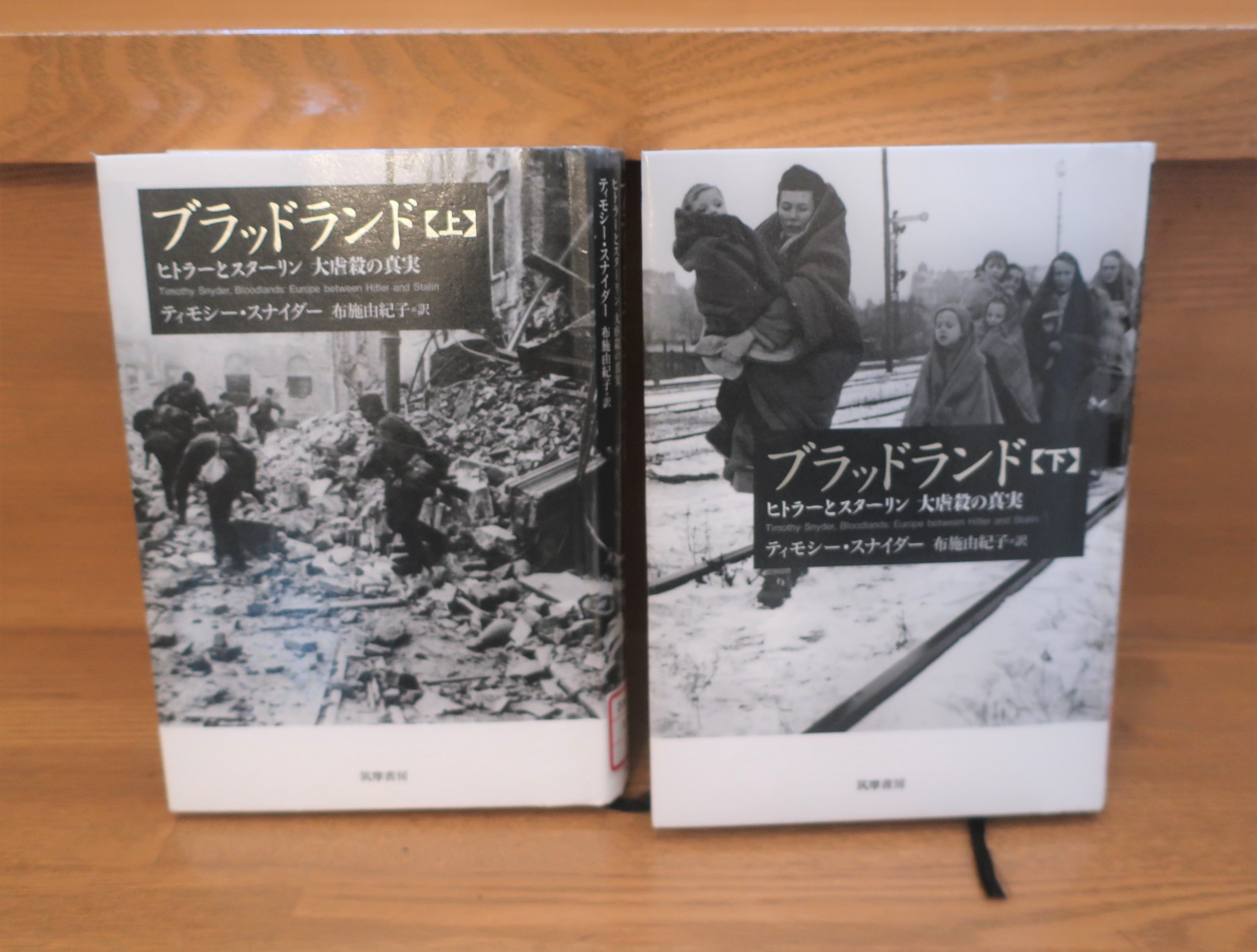

今回の記事よりティモシー・スナイダー著『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』を読んでいきます。

あわせて読みたい

T・スナイダー『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』あらすじと感想~独ソ戦の実態を知...

スターリンはなぜ自国民を大量に餓死させ、あるいは銃殺したのか。なぜ同じソビエト人なのに人間を人間と思わないような残虐な方法で殺すことができたのかということが私にとって非常に大きな謎でした。

その疑問に対してこの上ない回答をしてくれたのが本書でした。

訳者が「読むのはつらい」と言いたくなるほどこの本には衝撃的なことが書かれています。しかし、だからこそ歴史を学ぶためにもこの本を読む必要があるのではないかと思います。

この本を読めばスターリンとナチスの大量殺害がどのような世界情勢の中で行われたのかが明らかになります。

では早速始めていきましょう。

1400万人の意味

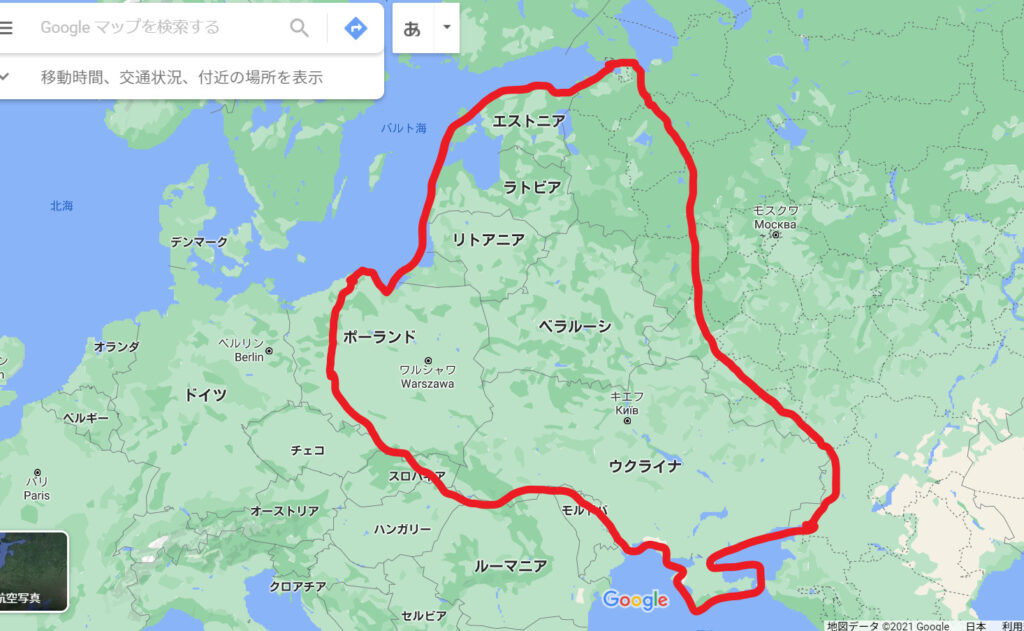

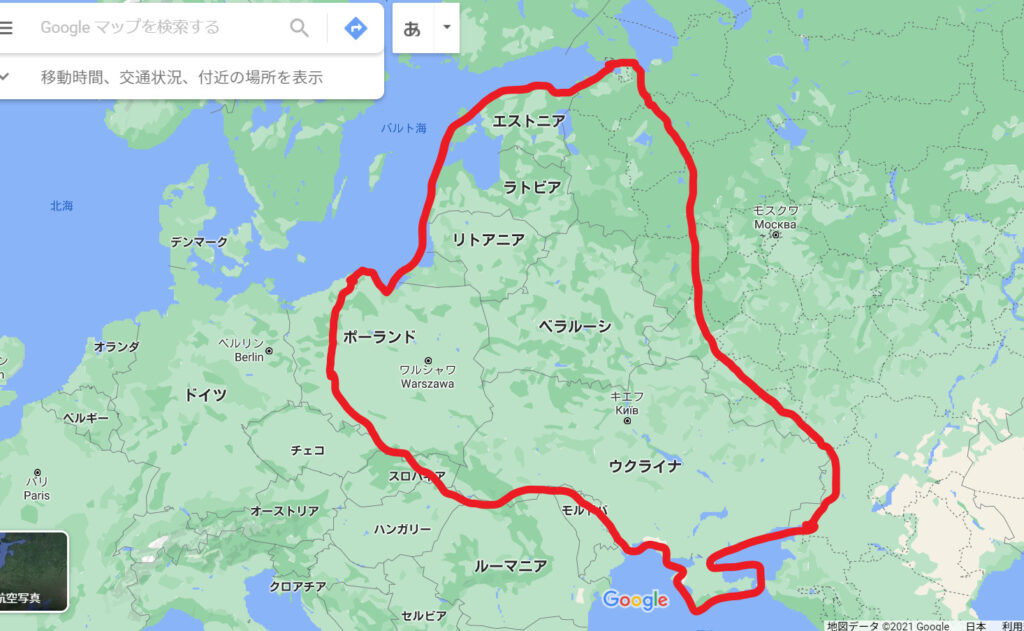

二十世紀の半ば、ナチスとソ連の政権は、ヨーロッパの中央部でおよそ一四〇〇万人を殺害した。犠牲者が死亡した地域―流血地帯―は、ポーランド中央部からウクライナ、べラルーシ、バルト諸国、ロシア西部へと広がっている。

ナチスの国民社会主義とスターリニズムの強化が進められた時代(一九三三-三八)から、ポーランドの独ソ分割統治(一九三九-四一)、独ソ戦争(一九四一-四五)までのあいだに、歴史上類を見ない集団暴力がこの地域を襲ったのである。

ユダヤ人、べラルーシ人、ウクライナ人、ポーランド人、ロシア人、バルト人など、おもに古くからこの地域に暮らしてきた人々が犠牲となった。

一四〇〇万人が殺されたのは、ヒトラーとスターリンの双方が政権を握っていた一九三三年から四五年までのわずか一二年という短い期間のことだ。

彼らの故郷が戦場となったこともあるが、ここで対象とする人々は、すべて戦争ではなく殺害政策の犠牲者である。第二次世界大戦は史上もっとも多くの死者を出した戦争だった。

全世界で死亡した兵士のうち、ほぼ半数がこの「流血地帯」で戦死しているが、一四〇〇万という人数には、こうした戦闘任務についていた兵士はひとりもふくまれていない。ほとんどが女性か子供か高齢者だった。誰も武器を持っておらず、多くの人が所持品や衣服を奪われた。

※一部改行しました

筑摩書房、ティモシー・スナイダー著、布施由紀子訳『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』上巻P10-11

1400万人という数字は戦死者の数ではありません。あくまで両政権による政策による死者の数です。

タイトルにもあるブラッドランドはポーランド、ウクライナ、ベラルーシ、バルト三国の地域に当たります。本に出ていた地図を参考におおよそのエリアをグーグルマップで書いてみました。

この赤枠内がブラッドランドになります。

こうして見ると一目瞭然ですがモスクワを中心とするロシアとドイツのちょうど中間地帯がブラッドランドと呼ばれる大量虐殺があった地域になります。

ドイツとソ連はこの地域を自らの都合の良いように徹底的に利用しようとしました。その利害関係の衝突がこの地での虐殺につながり、そして第二次世界大戦の大きな局面となっていくのです。

ホロコーストはアウシュヴィッツだけではない

アウシュヴィッツは、流血地帯でもっともよく知られた殺戮場である。今日のアウシュヴィッツはホロコーストの代名詞であり、ホロコーストは世紀の罪の象徴である。

しかしアウシュヴィッツの労働者として登録された人々には、生き長らえる可能性が残されていた。生還者は回顧録や小説を書いて、アウシュヴィッツの名を広く世に知らしめた。

ドイツのほかの「死の工場」では、それよりはるかに多くのユダヤ人が―ポーランド・ユダヤ人が大半を占めた―ガス室に送られ、ほぼ全員が死亡した。

トレブリンカ、へウムノ、ソビブル、べウジェツの収容所の名は、アウシュヴィッツほど頻繁には取りあげられない。

ポーランド、ソ連、バルト諸国では、さらに多くのユダヤ人が溝や穴の上で銃殺された。そのほとんどが占領下にあったポーランド、リトアニア、ラトヴィア、ソヴィエト・ウクライナ、ソヴィエト・ベラルーシの、自宅の近くで殺されている。

ドイツ人は、ほかの国で暮らしていたユダヤ人も流血地帯へ連れてきて殺そうとした。ハンガリー、チェコスロヴァキア、フランス、オランダ、ギリシャ、ベルギー、ユーゴスラヴィア、イタリア、そしてノルウェーから、ユダヤ人が列車に乗せられて続々とアウシュヴィッツに運ばれてきた。

ドイツに定住していたユダヤ人は、ウッチ、カウナス、ミンスク、ワルシャワなどの流血地帯の都市へ強制的に送られ、銃殺またはガス殺に処された。

わたしがいま本書を執筆している、ウィーンの第九区に住んでいた人々もやはり、アウシュヴィッツ、ソビブル、トレブリンカ、リガへ送られた。

※一部改行しました

筑摩書房、ティモシー・スナイダー著、布施由紀子訳『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』上巻P11-12

私たちはホロコーストというと真っ先にアウシュヴィッツを想像しています。

2019年ブログ筆者撮影

2019年ブログ筆者撮影

しかし著者が言うようにそれはホロコーストの中の一部に過ぎず、他にも多くの場所で大量殺害が行われていました。

その一つ、トレブリンカの事実をいち早く世界に発信したのがソ連のユダヤ人赤軍記者グロスマンです。

ワシーリー・グロスマン(1905-1964)Wikipediaより

あわせて読みたい

ワシーリー・グロスマン『トレブリンカの地獄』あらすじと感想~ナチスの絶滅収容所の惨劇を赤軍ユダヤ...

グロスマンの描いたトレブリンカは絶滅収容所といわれる収容所です。ここはそもそも大勢の人を殺害するために作られた場所です。そこに移送された者で生存者はほとんどいません。移送された人々は騙され、強制され、追い立てられ、次第に自分の運命を悟ることになります。そして圧倒的な暴力の前で無力なまま殺害されていきます。これはまさにフランクルの言う地獄絵図です。グロスマンはフランクルの描かなかった地獄を圧倒的な筆で再現していきます。『夜と霧』と一緒に読むと、よりホロコーストの恐ろしさを体感することになります。

ホロコーストを学ぶ上でこの本がもっとフォーカスされてもいいのではないかと心から思います。

『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』ではそうした事実を詳しく語っていきます。

ヒトラーの驚くべき計画

だがホロコーストの陰には、それ以上の殺戮をもくろむドイツの計画が潜んでいた。ヒトラーが排除したがっていたのは、ユダヤ人だけではなかった。

彼は、国家としてのポーランドとソ連を抹殺し、このふたつの国の支配者層を消滅させ、何千万人ものスラヴ民族(ロシア人、ウクライナ人、べラルーシ人、ポーランド人)を抹殺したいと思っていたのだ。

もしドイツがソ連に仕掛けた戦争が思惑どおりに展開していれば、最初の冬に三〇〇〇万人が餓死し、さらに何千万人もスラヴ人が追放され、殺され、あるいは同化を強いられて奴隷にされていただろう。

この計画は実現しなかったが、ドイツが東欧占領政策を進める心理的な前提となった。

戦時中ドイツ人は、ユダヤ人とほぼ同数の非ユダヤ人も殺している。ソヴィエト人戦争捕虜(三〇〇万人以上)と占領都市の住民(一〇〇万人以上)を餓死させ、「報復」と称して民間人(おもにベラルーシ人とポーランド人、五〇万人以上)を銃殺したのである。

※一部改行しました

筑摩書房、ティモシー・スナイダー著、布施由紀子訳『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』上巻P12-13

私はこの箇所を初めて読んだ時、目を疑いました。まさかヒトラーがユダヤ人だけでなくそこまでの計画を立てていたとは信じられませんでした。

ですが実際にナチスは非ユダヤ人も大量に殺害していたのです。

一方、ソ連は・・・

ソ連が東部戦線でナチス・ドイツに勝利したため、スターリンは何百万人もの人々から感謝され、戦後ヨーロッパの秩序回復にきわめて重要な役割を果たすこととなった。

しかしスターリン自身もまた、大量殺人ではヒトラーに引けをとらない、すさまじい記録を残している。しかも、戦前のほうがはるかにひどかった。

一九三〇年代、スターリンはソ連の防衛と近代化のためと称して数百万人を餓死させ、およそ七五万人を銃殺した。ヒトラーが他国の国民を殺したときと同等に効率よく、自国の国民を殺害したのだ。

一九三三年から四五年にかけて流血地帯で殺された一四〇〇万人のうち、三分の一はソ連によって命を奪われたのである。

※一部改行しました

筑摩書房、ティモシー・スナイダー著、布施由紀子訳『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』上巻P13-14

第二次世界大戦時代の虐殺はナチスの印象が強いかもしれません。しかしこれまで当ブログでもお話ししてきましたように、ソ連も同じように大量殺人をしています。そしてそれを他国には見えないように巧妙に行っていました。あるいは正当な粛清であり必要なものだったと宣伝していました。

あわせて読みたい

(4)スターリンと中世の暴君イワン雷帝のつながり~流血の上に成立する社会システムとは

スターリンは自らを16世紀のロシア皇帝イワン雷帝になぞらえていました。

イワン雷帝はロシアの歴史を知る上で非常に重要な人物です。

圧倒的カリスマ、そして暴君だったイワン雷帝。彼も恐怖政治を敷き、数え切れないほどの人間を虐殺し拷問にかけました。

しかしその圧倒的な力によってロシア王朝を強大な国家にしたのも事実。こうした歴史をスターリンも意識していたのでしょう。

スターリンとイワン雷帝の比較は非常に興味深い問題です。

あわせて読みたい

V・ザスラフスキー『カチンの森 ポーランド指導階級の抹殺』あらすじと感想~ソ連が隠蔽した大量虐殺事...

アウシュヴィッツのホロコーストに比べて日本ではあまり知られていないカチンの森事件ですが、この事件は戦争や歴史の問題を考える上で非常に重要な出来事だと私は感じました。

国の指導者、知識人層を根絶やしにする。これが国を暴力的に支配する時の定石であるということを学びました。非常に恐ろしい内容の本です。ぜひ手に取って頂ければなと思います。

あわせて読みたい

ジイド『ソヴェト旅行記』あらすじと感想~フランス人ノーベル賞文学者が憧れのソ連の実態に気づいた瞬間

憧れのソ連を訪問し、どれほどこの国は素晴らしいのかと期待していたジイドでしたが、そこで彼は現実を知ってしまうことになります。その心情を綴ったのがこの『ソヴェト旅行記』という本になります。

この記事ではその一部をご紹介していきます。

あわせて読みたい

ノーマン・M・ネイマーク『スターリンのジェノサイド』あらすじと感想~スターリン時代の粛清・虐殺とは

この本ではスターリンによる大量殺人がどのようなものであったかがわかりやすく解説されています。

ナチスによるホロコーストは世界的にも非常によく知られている出来事であるのに対し、スターリンによる粛清は日本ではあまり知られていません。なぜそのような違いが起きてくるのかということもこの本では知ることができます。

あわせて読みたい

『共食いの島 スターリンの知られざるグラーグ』あらすじと感想~人肉食が横行したソ連の悲惨な飢餓政策...

この本ではこうした人肉食が起こるほどの飢餓がなぜ起きたのか、なぜロシアがこれほどまでに無秩序な無法地帯になってしまったのかが語られます。

この本はかなりショッキングな内容の本ですが、大量殺人の現場で何が起きていたのか、モスクワとシベリアの官僚たちのやり取り、ずさんな計画を知ることができます。

『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』では独ソ戦で起きた大量虐殺の悲劇はナチス、ソ連の相互関係によってより悲惨なものになったことを明かしていきます。ナチスの残虐行為だけが世界史においてはクローズアップされがちですが、それだけではナチスの行動の全貌を知ることはできません。

ナチスとソ連というもっと大きな視点でホロコーストの実態を見ていくことがこの本の特徴です。

「ナチスは異常で残虐で悪い人間だった」と単に片付けるのではなく、もっと大きな視点からなぜ人間はそのようなことを行ってしまったのかということに迫っていくのが本書の素晴らしい点です。

続く

Amazon商品ページはこちら↓

ブラッドランド 上 ――ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実 (ちくま学芸文庫 ス-29-1)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

(2)ナチスとソ連、隠蔽された犯行現場~歴史は様々な視点から見なければ把握できない

一つの国の歴史だけを見ても、そこで起きた出来事の全貌を知ることはできない。

これは非常に重要な指摘です。著者はこの時代に起こった個々の出来事を様々な角度から見ていきます。歴史的な出来事を点として見るのではなく、当時の複雑な世界情勢、つまり面として見ていきます。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

T・スナイダー『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』あらすじと感想~独ソ戦の実態を知...

スターリンはなぜ自国民を大量に餓死させ、あるいは銃殺したのか。なぜ同じソビエト人なのに人間を人間と思わないような残虐な方法で殺すことができたのかということが私にとって非常に大きな謎でした。

その疑問に対してこの上ない回答をしてくれたのが本書でした。

訳者が「読むのはつらい」と言いたくなるほどこの本には衝撃的なことが書かれています。しかし、だからこそ歴史を学ぶためにもこの本を読む必要があるのではないかと思います。

「『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』を読む」記事一覧

あわせて読みたい

ソ連とナチスの虐殺の歴史を学ぶために~「独ソ戦・ホロコーストに学ぶ」記事一覧

『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』という作品は本当に衝撃的な一冊でした。

自分がいかに何も知らなかったかということを思い知らされました。私たちが習う世界の歴史では見えない事実がこの本にはあります。そしてそうした見えない事実こそ、私たちが真に学ぶべき事柄であるように思えます。

混乱を極める現代において、暗い歴史を学ぶことはたしかにつらいことかもしれません。ですが、だからこそこうした歴史をくり返さないためにも苦しくとも学ぶ意味があるのではないかと思います。

ぜひ、これらの記事を読んで頂けたら嬉しく思います。

関連記事

あわせて読みたい

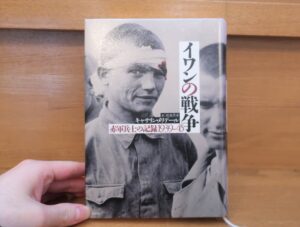

C・メリデール『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』あらすじと感想~ソ連兵は何を信じ、なぜ戦い続け...

この本では一人一人の兵士がどんな状況に置かれ、なぜ戦い続けたかが明らかにされます。

人は何にでもなりうる可能性がある。置かれた状況によっては人はいとも簡単に残虐な行為をすることができる。自分が善人だと思っていても、何をしでかすかわからない。そのことをこの本で考えさせられます。

あわせて読みたい

私達日本人が今あえて独ソ戦を学ぶ意義ー歴史は形を変えて繰り返す・・・

戦争がいかに人間性を破壊するか。

いかにして加害者へと人間は変わっていくのか。

人々を戦争へと駆り立てていくシステムに組み込まれてしまえばもはや抗うことができないという恐怖。 平時の倫理観がまったく崩壊してしまう極限状態。

独ソ戦の凄まじい戦禍はそれらをまざまざと私たちに見せつけます。

もちろん太平洋戦争における人々の苦しみを軽視しているわけではありません。 ですが、あえて日本から離れた独ソ戦を学ぶことで戦争とは何かという問いをより客観的に学ぶことができます。だからこそ私はあえて独ソ戦を学ぶことの大切さを感じたのでした。

あわせて読みたい

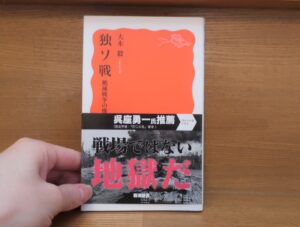

大木毅『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』あらすじと感想~独ソ戦の全体像が分かりやすく解説されたおすすめの入...

この本では独ソ戦がなぜ始まったのか、そしてどのように進んで行ったかがわかりやすく解説されています。

そしてこの戦争における巨大な戦闘、モスクワ攻防戦、レニングラード包囲戦、スターリングラード攻囲戦についても解説していきます。独ソ戦の勝敗を決定づけるこれらの巨大な戦いとは一体どんなものだったのか。信じられないほどの犠牲者を出した圧倒的な戦いを私たちは知ることになります。

あわせて読みたい

神野正史『世界史劇場 ナチスはこうして政権を奪取した』あらすじと感想~ヒトラーの権力掌握の過程を知...

民主主義であったはずのドイツがなぜ全体主義へと突き進んでいったのか。

これは日本においても当てはまる事象です。

ナチスを学ぶことは私達の歴史を学ぶことにもつながります。

この本ではいつものごとく、神野氏の絶妙な解説で進んで行きます。とにかく面白く、読みやすいです。ドイツの流れをまずは知りたいという方には非常におすすめな1冊となっています。

あわせて読みたい

フランクル『夜と霧』あらすじと感想~生きるとは何かを問うた傑作!ドストエフスキーとのつながりも

前回の記事でご紹介したワシーリー・グロスマンの『トレブリンカ収容所の地獄』では絶滅収容所の悲惨さが描かれたのに対し、『夜と霧』では強制収容所という極限状態においてどのように生き抜いたのか、そしてそこでなされた人間分析について語られていきます。

この本は絶望的な状況下でも人間らしく生き抜くことができるという話が語られます。収容所という極限状態だけではなく、今を生きる私たちにとっても大きな力を与えてくれる本です。

あわせて読みたい

芝健介『ホロコースト』あらすじと感想~ホロコーストの歴史を学び始めるのにおすすめな1冊

この本はホロコーストの歴史を学ぶ入門書としてとてもおすすめです。ホロコーストはアウシュヴィッツだけではなく、一連の巨大な虐殺事件であり、それがどのような経緯で起こったのかが非常にわかりやすく解説されています。フランクルの『夜と霧』とセットで読めばよりその雰囲気が伝わってくると思います。

あわせて読みたい

M・ベーレンバウム『ホロコースト全史』あらすじと感想~ナチスのユダヤ人政策の歴史をより深く学ぶため...

この本ではナチスによるホロコーストが試行錯誤の末進められていったその過程がかなり詳しく語られます。

そしてアメリカをはじめとした連合国がホロコーストの事実を知っていながらそれを無視したという驚きの事実もこの本では語られます。

あわせて読みたい

C・アングラオ『ナチスの知識人部隊』あらすじと感想~虐殺を肯定する理論ーなぜ高学歴のインテリがナチ...

この本は虐殺に突き進んでいった青年知識人たちにスポットを当てた作品でした。彼らがいかにしてホロコーストを行ったのか、そしてそれを正当化していったのか、その過程をじっくり見ていくことになります。 この本で印象に残ったのはやはり、戦前のドイツがいかに第一次世界大戦をトラウマに思っていたのかということでした。 そうした恐怖が、その後信じられないほどの攻撃性となって現れてくるというのは非常に興味深かったです。

あわせて読みたい

死の収容所アウシュヴィッツを訪れる①~ホロコーストから学ぶこと ポーランド編④

2019年4月14日。

私はポーランド最大の目的地、アウシュヴィッツに向かいました。

幸い、朝から天候にも恵まれ、前日までの凍てつくような寒さも少し和らいだようだ。

クラクフのバスターミナルからバスでおよそ1時間半。

アウシュヴィッツ博物館前で降車します。

この記事では私のアウシュヴィッツでの体験をお話しします。

あわせて読みたい

アウシュヴィッツのガス室で感じた恐怖~「普通であること」の恐さに戦慄する ポーランド編⑥

アウシュヴィッツに実際に行って、私はどんな思いを抱くのだろうか。

旅の前にはそんなことをよく考えていた。

では、実際私はここに来て何を感じたのか?

それは「何も感じないこと」の恐怖であった。アウシュヴィッツは「普通の場所」だった。だがそのことに私は戦慄を感じたのでした

コメント