目次

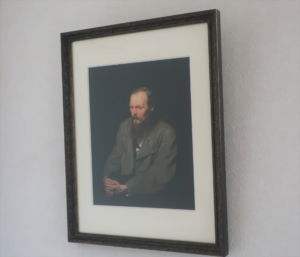

ドストエフスキー資料の何を読むべき?―ドストエフスキーは結局何者なのか

皆さんこんにちは。

本日は今後の記事の方向性とドストエフスキー研究について思うことをお話ししていきたいと思います。

さて、ドストエフスキー全集を去年の8月から読み始めた私でしたが、いざドストエフスキーのことを知ろうとするにあたってまず私が困ったのが「何から読み始めればいいのかがわからない」ということでした。

ドストエフスキーはあまりに有名で、あまりに巨大な作家です。

そのためドストエフスキー関連の書籍も膨大なものとなり、どこから手を付けていいのか非常に悩むことになりました。

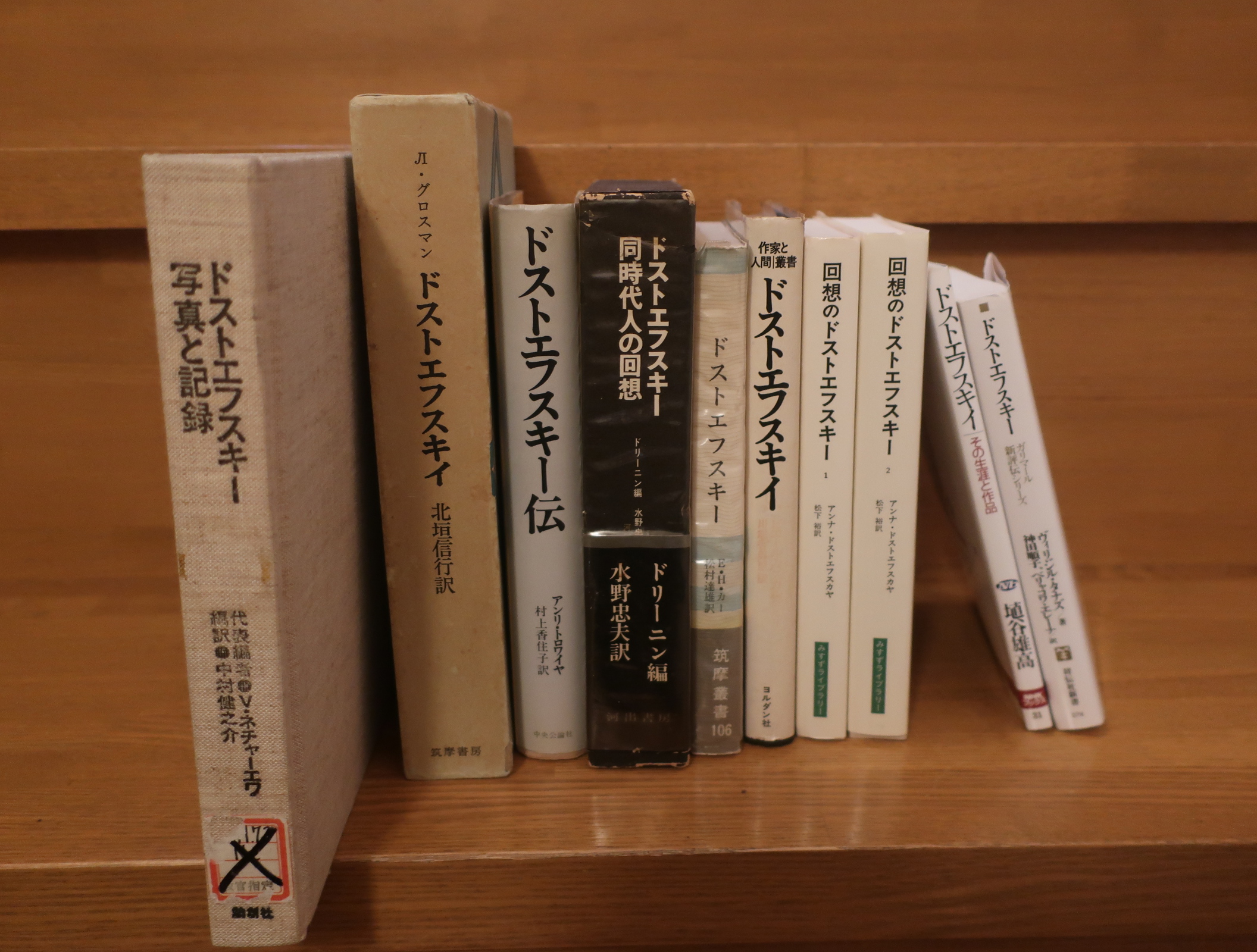

手元にある伝記だけでもこの通りです。

しかもさらに厄介なことに、本によって描かれるドストエフスキー像が違います。

本によってはもはや別人のように感じられるようなこともあります。

これは伝記作家の物語の書き方、そして著者の立場の違いが大きく影響しているものと思われます。

ソ連のマルクス主義全盛期の作家は当然その影響を受けますし、イギリスの作家はソ連とは距離を取った立場でドストエフスキーを描きます。ドストエフスキーに対する個人的な思い入れの度合いによってもその姿は変わってきます。

また、ドストエフスキーと実際に交際のあった人たちの手紙や証言などから構成した伝記と、ドストエフスキーの奥様その人による伝記でも自ずから違いが現れてくるでしょう。

それらの伝記の内、どれか1冊だけを読むのなら「お~ドストエフスキーってこういう人なのか」と納得して終わることができます。

しかし何冊も何冊も読んでいくと、その相矛盾する内容から「じゃあ結局ドストエフスキーって何者なんだ」と逆に混乱していくことになります。

ドストエフスキーは「事実は小説よりも奇なり」を地で行く人です。この人自身が波乱万丈で奇妙な人生を送った劇的な人間です。

ただでさえ理屈を超えた生涯を送ったドストエフスキーです。仮にその生涯の全てに密着したカメラマンがいたとしても、彼の思考や感情、思想の奥底を完全に掴むことは難しいでしょう。

しかもドストエフスキーの若かりし頃の資料はただでさえわずかな物しか残っていません。

晩年に至るまでも多くの書簡やノートが残されてはいますが、ドストエフスキーがどこまで本心からのことを話しているかというのはやはり難しい問題なのです。

「こういうことがあったからこうこうこうなり、その結果ドストエフスキーはこう思い、こうこうこうなっていくのだ」という推論はドストエフスキーには通用しないことがあります。

であるのにも関わらず、ドストエフスキーの生涯というのはこういう推論を強いるような空白が多すぎるのです。

その1例を挙げてみましょう。

ドストエフスキーの生涯において多大な影響を及ぼしたと言われるある出来事があります。

それがドストエフスキーの父の死です。

当時18才だったドストエフスキーは実家のあったモスクワ近郊のダーロヴォエ村から離れてサンクトペテルブルグで学生生活を送っていました。

しかし突然ある知らせを受け取ることになります。

それが実家にいる父の死でした。

このことについてドストエフスキーは生涯の間ほとんど何も語りません。死因はおろか父に対する思いすらドストエフスキーは沈黙を続けます。

ドストエフスキーが何も言わない以上、ドストエフスキーの作品や書簡、ノートなどから「そうであろう」というところを切り取り、「ドストエフスキーはこう思っていたのではないか」と研究者は推論していくしかなかったのです。

こうしたことが多様なドストエフスキー解釈の原因になっているように私には思えます。

プロの学者さんたちはこの難問に決着をつけるため緻密な研究をしています。

それぞれの立場は違えども、膨大な資料や当時の社会事情、作品研究を経て、学問的な批判に耐えうるようなドストエフスキー像を表現しようとします。

「学問的な批判に耐えうる」というのは、しっかりとした根拠があるということです。単なる思い付きや空想でドストエフスキー像を決め付けてはいけないということです。空白の多いドストエフスキーには特にこの姿勢が重要であります。

先に述べたドストエフスキーの父の死の真相についても、近年の研究の結果、従来の通説とは異なる様々な事実が浮かび上がってきています。以下の記事の中でその点についても詳しく解説していますのでぜひご参照ください。

あわせて読みたい

『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた~フロイト『ドストエフスキ...

フロイトはこの作品でドストエフスキーの生涯や性格をエディプス・コンプレックスの観点から分析し、『カラマーゾフの兄弟』においても父殺しの衝動が彼にそれを書かせたと結論づけます。

ですが、はたして本当にそうだったのでしょうか?

『カラマーゾフ』は本当に父殺しの小説なのかどうかをこの記事では考えていきます。

このように、プロの学者さんたちの研究成果のおかげで私を含めた一般の人間に多くの書物が届けられています。

私はプロのドストエフスキー研究家ではありません。

あくまで私はアマチュアです。

ですが、アマチュアにはアマチュアなりの身軽さや初学者ゆえの自由というメリットがあります。

この記事の冒頭でも述べましたように、私はドストエフスキー関連の膨大な書籍を目の前にしてどこからどう手を付けていいのか非常に悩むことになりました。

私は訳もわからずとにかく片っ端から読んでいくという方法を取りましたが、何かガイドブックのようなものがあれば便利なのになぁとつくづく感じていました。

そこで今後の記事では私が読んだドストエフスキー研究の資料の内容や、その本がどのような立場で書かれ、どのような人にその本はおすすめかということを書いていきたいと思います。読んだ全ての本を紹介するというわけにはいきませんが、出来るだけ多くの本を取り上げていきたいと思います。

ここからは私自身の学びのための記事という意味合いも強くなりますので、ドストエフスキーに馴染みのない方にはご迷惑をおかけしてしまいますが、しばらくの間はお許し願えましたら幸いでございます。

続く

次の記事はこちら

あわせて読みたい

アンリ・トロワイヤ『ドストエフスキー伝』あらすじと感想~最もおすすめなドストエフスキー伝記の王道

アンリ・トロワイヤの伝記の特徴は物語的な語り口にあります。

読み進めている内にいつの間にかドストエフスキーに感情移入してしまい、最晩年のドストエフスキー栄光の瞬間には涙が出そうになりました。もはや感動的な物語小説を読んでいるかのような感覚です。

苦労人ドストエフスキーの人生がまるで映画を見ているかのように目の前を流れていきます。

非常におすすめなドストエフスキー伝記です。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点~越後流罪とシベリア流刑

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

この全く共通点のなさそうな2人が実はものすごく似ているとしたら、皆さんはどう思われるでしょうか。

と、いうわけで、この記事では親鸞とドストエフスキーの共通点についてざっくりとお話ししていきます。

関連記事

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

おすすめドストエフスキー伝記一覧~伝記を読めばドストエフスキーのことが好きになります。

ドストエフスキーは小説作品の面白さもさることながら、ドストエフスキーその人自身が1番面白いのではないかとも言えるのかもしれません。

ぜひ、ドストエフスキーの伝記を手に取って頂けたらなと思います。

ドストエフスキー作品の見え方がきっと変わることでしょう。

あわせて読みたい

おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

この記事ではこれまで紹介してきましたドストエフスキー論を一覧できるようにまとめてみました。

それぞれの著作にはそれぞれの個性があります。

また、読み手の興味関心の方向によってもどの本がおすすめかは変わってくることでしょう。

簡単にですがそれぞれのドストエフスキー論の特徴をまとめましたので、少しでも皆様のお役に立てれば嬉しく思います。

あわせて読みたい

ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~小説に込められたドストエフスキーの宗教観とは

ドストエフスキーとキリスト教は切っても切れない関係です。

キリスト教と言えば私たちはカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、ドストエフスキーが信仰したのはロシア正教というものでした。

そうした背景を知った上でドストエフスキーを読むと、それまで見てきたものとは全く違った小説の世界観が見えてきます。

キリスト教を知ることはドストエフスキーを楽しむ上で非常に役に立ちます。

あわせて読みたい

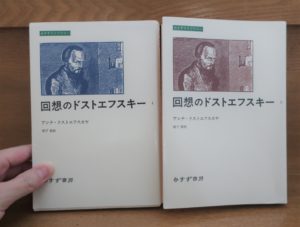

アンナ・ドストエフスカヤ『回想のドストエフスキー』あらすじと感想~妻から見た文豪の姿とは。これを...

私はこの本を読んでドストエフスキーを心の底から好きになりました。

ギャンブル中毒になりすってんてんになるダメ人間ドストエフスキー。生活のために苦しみながらも執筆を続けるドストエフスキー、愛妻家、子煩悩のドストエフスキーなど、意外な素顔がたくさん見られる素晴らしい伝記です。ぜひ読んでみて下さい。きっとドストエフスキーのことが好きになります!

あわせて読みたい

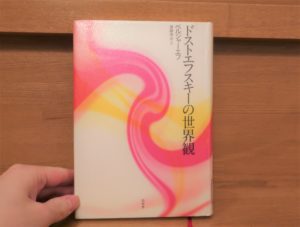

ベルジャーエフ『ドストエフスキーの世界観』あらすじと感想~亡命ロシア人哲学者によるドストエフスキ...

人生の苦悩の中に光明が、救いがある。苦悩を苦悩として引き受けていく、そこにドストエフスキー作品の救いがあるとベルジャーエフは述べます。

ドストエフスキーは重くて暗い作品ばかり書いたというイメージが根強い作家ですが、それは真のドストエフスキーではないと彼ははっきり言うのです。ここに彼のドストエフスキー観の特徴があります。

あわせて読みたい

フーデリ『ドストエフスキイの遺産』あらすじと感想~ソ連時代に迫害されたキリスト者による魂のドスト...

本書は内容も読みやすく、伝記のようにドストエフスキーの生涯に沿って作品を論じています。作品理解を深めるという意味でも非常に懇切丁寧でわかりやすいです。

ロシア正教の宗教者としてのドストエフスキー像を知るにはこの上ない一冊です。

あわせて読みたい

『ロシア正教古儀式派の歴史と文化』~ドストエフスキーは無神論者で革命家?ドストエフスキーへの誤解...

この記事では「ドストエフスキーは無神論者であり、革命思想を持った皇帝暗殺主義者だった」という説について考えていきます。

これは日本でもよく聞かれる話なのですが、これはソ連時代、ソ連のイデオロギー下で発表された論説が基になっていることが多いです。

この記事ではなぜそのようなことになっていったのかもお話ししていきます。

あわせて読みたい

高橋保行『ギリシャ正教』あらすじと感想~ドストエフスキーとロシア正教を学ぶならこの1冊!おすすめ...

そもそもロシア正教とは何なのか。

カトリックやプロテスタントと何が違うのか。

それらがこの著書に詳しく書かれています。

ドストエフスキーに関してもかなりの分量を割いて解説されています。

コメント