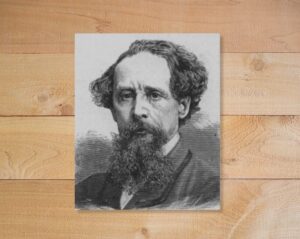

ディケンズ『デイヴィッド・コパフィールド』あらすじと感想~ドストエフスキーも愛したミコーバー夫妻とは

ディケンズ『デイヴィッド・コパフィールド』のあらすじ解説と感想~ドストエフスキーも愛したミコーバー夫妻とは

『デイヴィッド・コパフィールド』は1849年から1850年にかけて発表されたディケンズの代表作です。

私が読んだのは新潮文庫の中野好夫訳の『デイヴィッド・コパフィールド』です。

早速あらすじを見ていきます。

誕生まえに父を失ったデイヴィッドは、母の再婚により冷酷な継父のため苦難の日々をおくる。寄宿学校に入れられていた彼は、母の死によってロンドンの継父の商会で小僧として働かされる。自分の将来を考え、意を決して逃げだした彼は、ドーヴァに住む大伯母の家をめざし徒歩の旅をはじめる。多くの特色ある人物を精彩に富む描写で捉えた、ディケンズの自伝的要素あふれる代表作。

Amazon商品紹介ページより

あらすじにもありますように、この作品はディケンズの自伝的な要素をはらんだ彼の代表作であり、サマセット・モームの「世界の十大小説」にも選ばれている名作です。

ディケンズ自身もこの作品をとても気に入っていたそうです。巻末の解説を引用します。

ディケンズ自身も、深くこの作品を愛し、加えて自信を持っていたらしいことは、短い序文の中で、「私の全著作の中で、私はこれが一ばん好きである。……世の多くの甘い親たちと同様に、私も、心の底に、一ばんの可愛い子供というものを持っている。そしてその名は、デイヴィッド・コパフィールドというのだ」と書いているに見てもわかる。

新潮文庫 中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド』P486

この小説は文庫本にして4冊という大作でありますが、ディケンズの思いが込められた作品となっています。

『デイヴィッド・コパフィールド』ミコーバー夫妻とドストエフスキーの関係

ドストエフスキーがディケンズ作品を特に高く評価していたことはこれまでの記事でもお話ししてきましたが、改めて彼とディケンズについて語られた文を引用します。

幽囚時代のドストエフスキーがいつも読んだのは、『ピックウィック・ぺイパーズ』と『デイヴィッド・カパーフィールド』だけだった。それに一八五七年の手紙にたまたま書かれたある一句は、ディケンズがこの時期の彼に親しまれていたことを証している。ドストエフスキーがシべリアから帰って書いた最初の長篇『虐げれた人々』の中のネリーは『骨董店』(ディケンズの小説、一八四一年)の頁からじかに借りたものだ、ということは批評家たちもつねに認めてきた。

筑摩書房 E・H・カー 松村達雄訳『ドストエフスキー』P79

ドストエフスキーのシベリア幽囚時代、彼が好んで読んでいたのが今回ご紹介している『デイヴィッド・コパフィールド』だったのです。

そして興味深いことに、その10年以上後の、妻アンナ夫人とのヨーロッパ放浪時代に『デイヴィッド・コパフィールド』の影響が見て取れるシーンが現れるのです。

妻アンナ夫人の回想記には次のように記されています。

一八六九年は、あいかわらず、経済状態はきわめてわるくて貧乏生活をつづけなければならなかった。夫は、『白痴』を書く約束で、印刷紙一枚について百五十ルーブルもらい、それは七千ルーブルほどにものぼっていた。そのうち三千ルーブルは、外国に立つまえに結婚費用として受けとっていた。のこりの四千ルーブルは、ぺテルブルグで質に入れてきた物の利子をはらい、しばしば義理の息子や兄嫁の家族の面倒をみるために使わなければならず、わたしたちの取り分として残りはもういくらもなかった。だがこんなふうに貧乏してはいても、わたしたちは愚痴もこぼさず、ときにはそう気にもかけずに過ごした。夫は、自分のことをミスター・ミコーバー、わたしのことをミセス・ミコーバーと呼んでいた(ディケンズの「デーヴィド・コパーフィールド」に出てくる貧しい楽天家夫妻)。わたしたちは仲よく暮していたし、まもなく新しい幸福が訪れようとしていたので、すべてが順調に行くような気がしたほどだった。

みすず書房 アンナ・ドストエフスカヤ 松下裕訳『回想のドストエフスキー1』P203

ドストエフスキー夫妻のヨーロッパ放浪は借金取りから逃れた国外脱出という側面があった旅でした。結婚前にドストエフスキーは亡き兄と共同で経営していた雑誌社が倒産し莫大な借金を抱えていたのです。

上の引用に出てくる1ルーブリは現代ではおよそ2000円ほどだそうです。

さて、そんなお金に困っていたドストエフスキー夫妻ですが、上の引用にあるようにそこまで落ち込んではいなかったようです。

ドストエフスキーは自分たちをミスター・ミコーバー、ミセス・ミコーバーと呼んでいたほどです。このミコーバー夫妻こそ、ディケンズの『デイヴィッド・コパフィールド』の登場人物だったのです。

先に述べましたように『デイヴィッド・コパフィールド』はディケンズの自伝的小説でもあります。

このミスター・ミコーバーという人物も実はモデルがいます。

それがなんと、ディケンズの実の父親だったのです。

『デイヴィッド・コパフィールド』の巻末の解説を引用します。

父ジョンが海軍経理部の下級書記であったことは、上に言った。ところが、この父というのが、好人物ではあるのだが、まことに呑気で、とりわけ金銭の上でだらしがなく、しかも気位だけは妙に高いときている。したがって、必ずしも薄給というほどではなかったにもかかわらず、たえず貧乏暮しで借金に苦しんでいた。結局、作者ディケンズ十二歳のときには、首がまわらなくなり、当時ロンドンにあった債務者拘置所に収容されることになる―と、こう書けばたいがいもう想像がついたろうと思うが、本作品でもっとも精彩を放つ人物、ほかならぬミスタ・ミコーバーのモデルであることは間違いない。

新潮文庫 中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド㈠』P475-476

こうしてお金はないが呑気で底抜けの好人物たる父をモデルにディケンズはミコーバー夫妻を作り上げます。

ミコーバー夫妻の印象的なシーンをいくつか挙げてみましょう。

ミスタ・ミコーバーの貧乏は、とうとう、行き詰ってしまって、ある日、朝早くつかまると、バラ区の債務者拘置所へ連行されていった。家を出るとき、彼は、天道、我に非なり、と私につぶやいたが―さぞかし彼も断腸の思いだったろうが、私も悲しかった。だが、その後聞いたところによると、午後にはもう、元気に九柱戯をやって遊んでいたという。

新潮文庫 中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド㈠』P349

朝に借金で投獄されて嘆いていたかと思ったら午後にはけろっと遊戯にふけるほどの楽天家ぶりがここでは示されています。

また、借金返済の訴訟がうまくまとまり、投獄から解放されることが決まりそうになったときのやりとりが以下の引用です。これはミセス・ミコーバーが夫を心配するあまり精神が不安定になってしまうシーンとなります。ちょっと長いですが引用します。

「あの主人を捨てるなんて、そんなことできませんとも。あの主人も、初めのうちは、困ってること、わたしには隠してたらしいんですのよ。とにかく、呑気な楽天家だもんですから、なんとか、乗り切れるつもりだったんでしょうね。母親の形見だった真珠の首飾りも腕輪も、相場の半値で、手放してしまいますし、結婚のとき、父からもらった一揃いの珊瑚珠まで、ただ同様で売り払っちまったんですからね。それでも、あの主人を捨てるなんて、そんなことができるもんですか。ええ。そうですとも」彼女は、いよいよ、興奮してきて、叫んだ。「絶対、そんなことはできません!いくら頼まれたって、そんなことできません!」

これには、私の方がむっとなった―まるで私が、そんなことを頼んだかのように言うのである―私は、あきれて、眺めていた。

「そりゃ、あの主人にも、落度はありますわよ。前後の考えも、何もない人だってこと、また財産のことも、借金のことも、一切わたしには、知らしてくれなかったってこと、そりゃ、別に否定いたしませんとも」じっと、壁を見つめながら、言うのだ。「でも、それでも、あの主人を捨てるなんてことは、断じてできません!」

その頃はもう、すっかり金切り声になっていた。私は、驚いて、クラブの部屋の方へ、飛び出していった。ミスタ・ミコーバーは、長テーブルの司会席に坐って、

はい、どう、子馬

はい、どう、子馬

はい、どう、子馬

はい、どう、しっしっしっ!

と、今しも陽気に、合唱の音頭をとっているところだったが、私は、とりあえず、制して、ただならぬ奥さんの様子を、話して聞かせた。と、たちまち、彼は、ワッとばかりに泣きくずれ、いままで食べていた小エビの頭や尻尾を、いっぱい、チョッキにくっつけたまま、私と一緒に、飛び出してきた。

「エマ、わしの天使!どうしたというのだ!」彼は、部屋へ駆け込むなり、わめいた。

「ねえ、ミコーバー、あなたを見捨てるなんて、絶対にできません」

「ああ、大事なエマ、そんなことは、ようくわかっとる」彼は、奥さんを両腕に抱いて、言う。

「この主人はね、この子供たちの父親なんですもの!この双生児の親なんですもの。わたしの大事な、大事な夫」ミセス・ミコーバーは、身悶えしながら、叫ぶのだった。

「この主人を―捨てる―なんて―絶対に―できるもんですか」

この深い愛情の告白に、すっかり感動してしまったミスタ・ミコーバーは(そういえば、私も、すっかり涙ぐんでいたが)、激しく、上から抱き締めるようにすると、さあ、顔を上げて、そして、もっと落着いてと、まるで哀願でもするように言うのだった。だが、顔を上げてと言えば言うほど、奥さんの方は、いよいよ、ありもしない虚空を見つめ、落ち着いてと言えば言うほど、これまた、いよいよ、興奮してくのだった。とうとう、しまいには、ミスタ・ミコーバーの方が参ってしまって、すっかり私たちと一緒になって、泣き出してしまった。

新潮文庫 中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド㈠』P360-363

ミセス・ミコーバーが貧困にも負けずどれだけ夫を愛しているか、そしてミスター・ミコーバーの楽天家ぶり、善良っぷりがはっきりとうかがえるシーンです。

そして何より二人の愛情、強い結びつきをこの場面では感じることができます。

またこの場面で興味深いのは、ドストエフスキー夫妻もこれと似たような状況に実際に陥っていたという事実です。

ドストエフスキーはヨーロッパ放浪中、強度のギャンブル中毒になりカジノに狂います。

そのためすってんてんになると身の回りのものを片っ端から質に入れてその場をしのがなければなりませんでした。

その時に奥様の大切な装飾品や服までも質に入れなければならず、いくつかのものは結局取り戻すことはできなかったとアンナ夫人は回想記で述べています。

この回想記にはその時の顛末も含めて、ヨーロッパ放浪時代のことが書かれていますのでドストエフスキーの人となりや人生を知りたい方にはおすすめです。

また、もっと刺激が欲しい方にはこちらの『ドストエーフスキイ夫人 アンナの日記』がおすすめです。

こちらはドストエフスキーがちょうどギャンブル中毒がもっともひどかった時に書かれていた日記です。狂人のごとくカジノに溺れるドストエフスキーを間近で見続けるアンナ夫人の日記です。

「今日はいくら負けて、手元にはもう〇枚のお金しかない」などのかなり生々しいリアルな日々をこの日記から知ることができます。

まさしくミコーバー夫妻の陥った貧困ということができるでしょう。(※ミコーバー夫妻はギャンブルで貧しくなったわけではありません。しかも実際のところはミコーバーどころではなく二人はどん底にあったこともこの日記から見えてきます)

まとめ

ドストエフスキーとアンナ夫人はヨーロッパ放浪中、極度の貧困に苦しめられました。

しかし、確かに生活は苦しかったもののどこか楽天的な空気も漂っていたようです。

先程も紹介しましたがもう一度アンナ夫人の回想を引用します。

こんなふうに貧乏してはいても、わたしたちは愚痴もこぼさず、ときにはそう気にもかけずに過ごした。夫は、自分のことをミスター・ミコーバー、わたしのことをミセス・ミコーバーと呼んでいた(ディケンズの「デーヴィド・コパーフィールド」に出てくる貧しい楽天家夫妻)。わたしたちは仲よく暮していたし、まもなく新しい幸福が訪れようとしていたので、すべてが順調に行くような気がしたほどだった。

みすず書房 アンナ・ドストエフスカヤ 松下裕訳『回想のドストエフスキー1』P203

ドストエフスキー夫妻は貧しいながらも、ディケンズのユーモアを借りてこの難局を乗り切っていたのではないでしょうか。

貧困のさ中でもディケンズの描くミコーバー夫妻は明るさとユーモアを失うことはありません。

特にミスター・ミコーバーの楽天家ぶりとユーモアはとびきりのものです。

たしかに生活能力はなかったかもしれませんが、それでもなおそんな主人をミセス・ミコーバーも愛し続けたのでしょう。

ドストエフスキーはそんなミスター・ミコーバーに自分を重ねて、暗くならずに愉快に過ごそうとしていたのかもしれません。そしてそんなドストエフスキーを見捨てずに相変わらず愛し続けてくれるアンナ夫人に感謝を込めてミセス・ミコーバーと呼んでいたのかもしれません。

まあ、とはいえギャンブル中毒で狂っていたドストエフスキーはなかなかに強烈なので、このミコーバー夫妻を自分たちに譬えるというジョークを笑って受け入れるアンナ夫人が一番すごいというのが私の率直な感想です。

アンナ夫人は器が大きすぎます。

ドストエフスキー夫妻のヨーロッパ放浪時代は私の中でも最も興味深い時期です。この時期がなければ夫妻の関係は全くちがったものになっていたでしょうし、そもそも『罪と罰』以降のドストエフスキーは世界史上に存在していなかったかもしれません。

そんな彼らの生活を知る上でミコーバー夫妻という存在を知れた『デイヴィッド・コパフィールド』はとても有意義な読書となりました。

以上、「ディケンズ『デイヴィッド・コパフィールド』あらすじ解説―ドストエフスキーとの関係」でした。

※2024年8月追記

このミコーバー夫妻のエピソードはドストエフスキーが1869年に妻のアンナ夫人とフィレンツェにいた頃のお話になります。

私は2022年にドストエフスキー夫妻のヨーロッパ旅行の足跡を訪ねてこのフィレンツェを訪れました。ドストエフスキーゆかりの地やフィレンツェの街そのものについてもお話ししていますのでぜひご覧になって頂ければ幸いです。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ディケンズのおすすめ作品一覧はこちら

関連記事

コメント