マルクス『資本論』を読んでの感想~これは名著か、それとも・・・。宗教的現象としてのマルクスを考える

マルクス『資本論』を読んで~これは名著か、それとも・・・

いよいよ当ブログでも『資本論』を紹介する日が来ました。

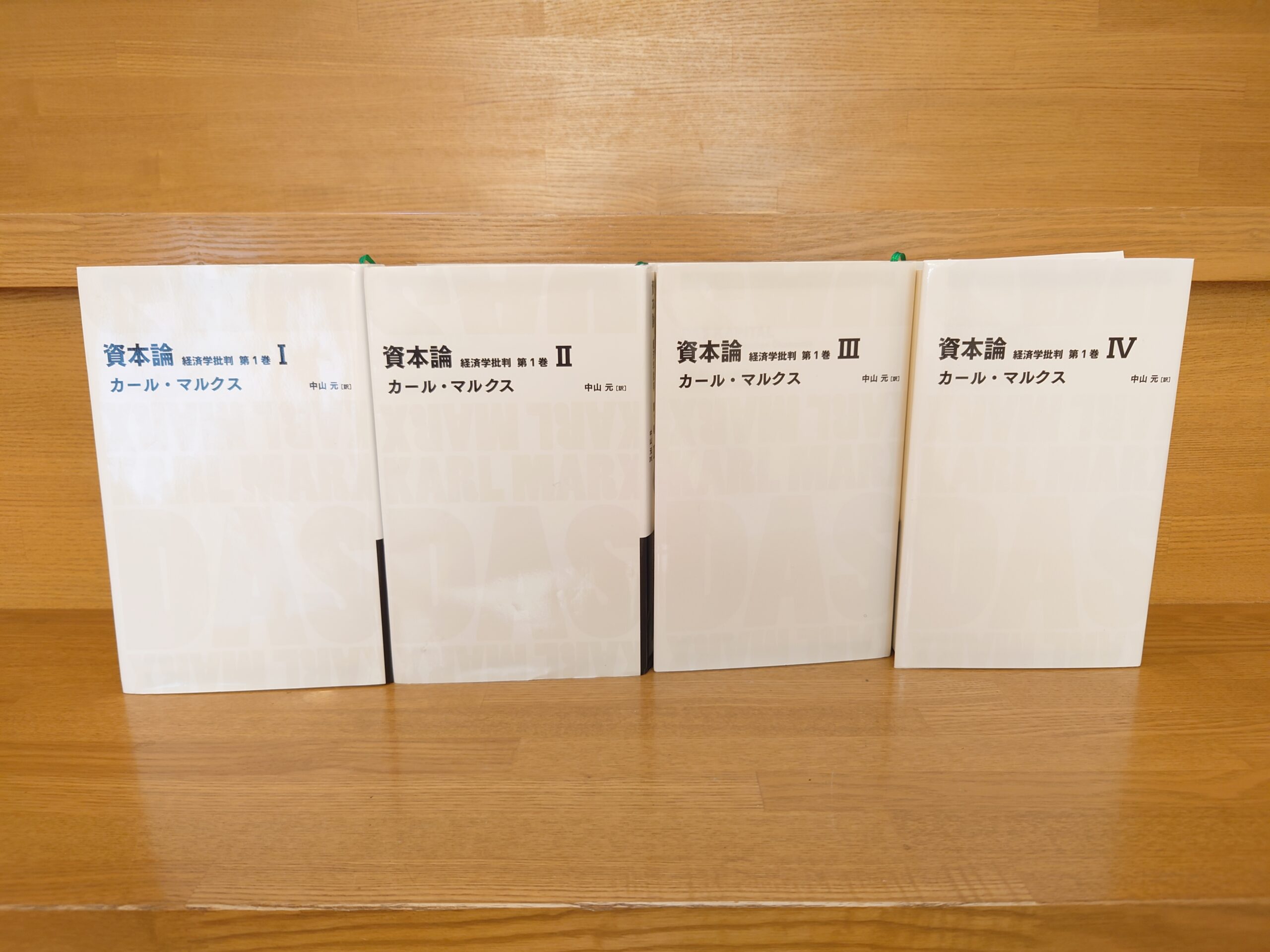

今回私が読んだのは日経BPクラシックス版の『資本論』です。

さっそくこの本について見ていきましょう。

日経BPクラシックス 第11弾

世界史を変えた本として『聖書』と並び称される古典中の古典が、ビジネス書を読むようにやさしく読めるようになった。

リーマン・ショックを契機とした世界金融危機、ギリシア、イタリアを襲った国家債務危機の連鎖の最中、われわれは何を

手がかりに物事を判断すればいいのだろうか。

そうだ、あの人がいた! カール・マルクス(1818~1883)。アジア的、古典古代的、封建的、資本制生産様式(資本主義)から

社会主義、共産主義へと発展する歴史的必然(唯物史観)の視点によって、資本主義の内部矛盾を分析した人。

労働価値説、労働力の商品化、利潤率の低下といった学説史的理解はともかく、19世紀半ばに大英博物館に通い、矛盾多き資本主義を

膨大な資料を読み込んで徹底的に考え抜いたマルクスの情熱、これこそ学ぶべきもの。『資本論』は3巻構成。日経BPクラシックスでは、マルクスの生前の1867年4月に刊行された第1巻を4分冊に分けて刊行する。

第1分冊は、アルチュセールなど名うての『資本論』読みのプロが「最初は飛ばしたほうがいい」とアドバイスしている超難解な価値形態論を説明した第1章を含む。訳者の中山元さんは独仏英の3ヶ国語に堪能なこともあり、ディーツ社のドイツ語版をベースに、ところによって分かりやすい仏語版を採用してもいる。

Amazon商品紹介ページより

編集面では、小見出しや改行、傍点を適宜加え、これまで剰余価値と訳されてきたMehrwertを「増殖価値」と改訳している。

ともあれ、1920年に出た高畠素之の初訳以降の『資本論』翻訳史上に画期となる作品。

まず申さねばならないのは、私がなぜ日経BPクラシック版を選んだのかということです。

最初は岩波版にしようかなと思っていたのですが、本屋さんに行って色んな版をぱらぱらとめくってみたところ、日経BPクラシック版が読みやすそうだなと感じ、この版を購入することにしました。

正直、本来ならば岩波版を買った方がよかったのではないかという思いもあります。というのも、上の本紹介にもありますように、こちらの日経BPクラシック版は新しく、読みやすい訳を目指した版とのことで、岩波版とはかなり違います。

多くの人に影響を与えてきたものを読むという意味では岩波版の方がよかったのかもしれませんが、読みやすさという点でこちらを選ぶことになりました。

私はマルクスの原典を読んだこともありませんし、マルクス研究者でもないのでこの版をどう評価してよいかわかりません。ですが、読んだ感想としては「たしかに読みやすかった」というのは言えると思います。

では、『資本論』の中身に入っていきましょう。

この作品の成立過程については以下の記事でお話ししました。

今回の記事では膨大な『資本論』の中身や概要については専門家ではない私にはお話しできません。あくまで読んでみての感想ということでご容赦願えたらなと思います。

さて、この作品についてウルリケ・ヘルマンの『スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋』では次のように書かれていました。

『資本論』は勉学心のある何百万人もの読者に挫折感を与えてきた。というのも、冒頭の一文からすでに読者への配慮をまったく欠いたものだからだ。「資本主義的生産様式がいきわたった社会では、社会の富は〈商品の巨大な集合体〉として、また個々の商品はその要素形態として姿をあらわす。それゆえ、われわれの研究は商品の分析からはじまる」。

文体的には最悪だ。マルクスの言い回しは、あまりにも抽象的で、ややこしい。かつて「一匹の妖怪がヨーロッパを徘徊している」という警世の一文から『共産党宣言』を始めた同じ著者とはとても思えない。

マルクス本人も、この第一章がとても読めたものではないことを自覚していた。初版の序文に、彼は弁解がましく書いている。「何事も最初が難しい、ということわざはすべての学問にあてはまる。本書の場合も第一章、特に商品の分析を扱った節が一番わかりにくいだろう」。

そもそもなぜマルクスは『資本論』を始めたのだろうか。今なお解釈者たちはこのことを問い続けている。教育的立場から見ても、また分析的な立場から見ても、まずは労働者の搾取と階級闘争の歴史を描きだす方がしっくりくるからだ。そうすれば、すべての読者がすぐさま本題に入れただろう。後年エンゲルスがマルクス理論を説明するために選んだのは、まさにこの逆の組み立て方だった。

みすず書房、ウルリケ・ヘルマン、鈴木直訳『スミス・マルクス・ケインズ』P181-182

これは私だけではなく、多くの方も頷く内容ではないでしょうか。

『資本論』はとにかく難しい。これはもはや一つの慣用句のようにすらなっている感もあります。

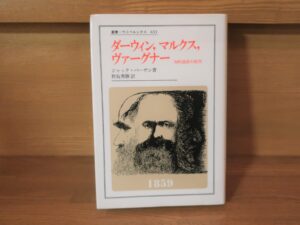

ですが、以前紹介したジャック・バーザン著『ダーウィン,マルクス,ヴァーグナー 知的遺産の批判』という本ではこのことについて驚くべき指摘がなされていました。なんと、「その理解不能さが逆に世の中から聖書のように扱われる大きな理由となった」と彼は述べるのです。

ではなぜこの難解な書物が世界中を席巻したのかということについて、彼はダーウィンを例に挙げて次のように語ります。

十九世紀とわたしたちの世紀が科学的著作に与えた一般的な信頼という点からみて、不明瞭さよりも悪い欠点は、ダーウィンが言を左右し自家撞着していることだ。というのも、そのために無節操な読者は『種の起源』なり『人間の由来』なりから、まるで聖書から選び出すかのように、やすやすと自分の目的にかなう語句を選び出して勝手なことがいえたからである。しかし、聖書はさまざまな時代にさまざまな人たちが書いたものを収録した図書館のごときものであるに反して、ダーウィンの書物はいちおう始めから終わりまで一貫したものである。

たとえば、戦争という主題について、戦争が民族の利益になることを証明するにも、また、その逆を証明するにも、ダーウィンは等しくうまく利用できる。しかも戦争は利益にもなれば不利益にもなるという相矛盾する性質があることは、これっぽっちも示唆することなしにだ。

法政大学出版局、ジャック・バーザン、野島秀勝訳『ダーウィン,マルクス,ヴァーグナー 知的遺産の批判』P112-113

※一部改行しました

ダーウィンの『進化論』という水戸黄門の印籠があれば自説を無条件に主張できる。こんな便利なものはありません。

その最たるものがダーウィンの「自然淘汰」「闘争」「進化」「自然選択」などの言葉でした。

キリスト教的世界観、価値観がぐらついている中で、これらの概念を用いた科学的な世界観がどんどん語られるようになっていった。もはや『種の起源』をすべて読み、理解する必要はない。『種の起源』という聖書が存在してくれるだけで充分だ。この存在があるだけで自由に自説を語ることができる。

これぞ『種の起源』が難解で膨大なものであるが故の最大のメリットなのでした。そしてお気づきの方もおられると思いますが、これは『資本論』にも共通する事柄です。

バーザンの著書ではこのように『種の起源』や『資本論』を見ていきます。こうした解説を読んだ後に『種の起源』や『資本論』を読んでいくと、「なるほど!そういうことか!」という箇所がいくつも出てきます。

『資本論』もたしかに理解不能な文章がひたすら続きます。数式などを持ち出されたらさらにアウトです。

ですがそうした難解な箇所の間にポツンポツンとわかりやすくてイメージしやすい言葉が出てきます。

「搾取」、「剰余価値」、「ブルジョア」、「階級闘争」などのマルクス用語だったり、エンゲルスの『イギリスにおける労働者階級の状態』から頂戴した労働者の悲惨な描写などがまさにそれです。

ほとんどの箇所が難解で理解できないが故に、こうしたわかりやすくてパワーのある言葉が生きてくるのです。

このことについてはマルクスの『賃労働と資本』でも私はそうしたことを感じたのでありました。

「マルクス『賃労働と資本』概要と感想~マルクスの代名詞「剰余価値」とは。『資本論』の入門書として評価される作品」の記事の中で私は次のように述べました。

『賃労働と資本』本文ではマルクスの代名詞である「剰余価値」とは何かということが語られていきます。

これを読んでいると「労働者は資本家に不当に搾取されているのだ」という気分にたしかになってきます。理論的なことも書かれているのですが、入門書として最適と言われてはいるもののやはり難しい。

そしてこうした理論的なところを読んでいてふと思ったのは、「当時の労働者はこれを読んではたしてその理論を理解していたのだろうか」ということでした。

さらに言えば、「この本で労働者が受け取るものは『資本家は不当に搾取する悪人だ』という感情しかないのではないか」という疑問でした。

当時の労働者の教育水準はどれくらいだったのか私には詳しい所までわかりません。ですが高度な理論をすぐに理解できる労働者がどれだけいたのでしょうか。

この作品は大衆の宣伝として用いられることが多かった作品です。いくら剰余価値の理論の解説をわかりやすく語っているとされているとはいえ、なかなか厳しい内容なのではないでしょうか。

そうなってくるとこの本の中のわかりやすくてセンセーショナルの部分が大衆に響いていくことになります。

「資本家は不当に搾取する悪人だ。なぜなら「剰余価値」が~~云々・・・」

資本とは何か、労働力とは何か、剰余価値とは何かとこの本では解説されるのですが、それはマルクスが資本における前提を設けて考察し、理論を述べたものです。その前提が本当に正しいものか、理論が正しいかをその場で検証することなど労働者にできたのでしょうか。彼らはこうした理論を聞いて、きっと次のように感じたのではないでしょうか。

「何かよくわからないがマルクスがこう断言しているのだし、教えてくれた人もそれが正しいって言っているのだしそうなのだろう・・・そうだ!資本家が搾取してるんだ!奴らは悪だ!剰余価値だ!」

こうして労働者の間に資本家への不満が広がっていったのではないかと私は想像してしまいました。

「マルクス『賃労働と資本』概要と感想~マルクスの代名詞「剰余価値」とは。『資本論』の入門書として評価される作品」

このようなことを『資本論』においても私は感じたのでありました。

さて、これまで当ブログではマルクスについての参考書もいくつか紹介してきました。

その中でも『資本論』の内容や意義を考える上で最も参考になったのが上でも紹介しましたウルリケ・ヘルマンの『スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋』です。

また、マルクス・エンゲルスの生涯から彼らの思想背景やその形成過程を見ていけるトリストラム・ハント『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』も非常におすすめです。

私はこの伝記を参考に全69回にわたって『マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」という連載記事を投稿しています。

マルクスの『資本論』はそれ単体で読んでも到底太刀打ちできるようなものではありません。

時代背景やこの本が成立した過程、さらにはどのようにこの本が受容されていったかということまで幅広く学んでいく必要があります。

そして、私がマルクスを読もうと思い始めたのは「マルクスは宗教的現象か」というテーマがあったからでした。

そのことを探究するためにここまでマルクスの歴史や時代背景などを学んできたわけですが、ある意味『資本論』はそのラスボスのような存在です。

ここにたどり着くまで1年以上もかかりましたが、マルクスとエンゲルスを学ぶことができて心の底からよかったなと思います。

最後になりますが、『資本論』、いや、マルクスを学ぶにあたりジャック・バーザンの『ダーウィン,マルクス,ヴァーグナー 知的遺産の批判』はぜひおすすめしたい作品です。

ぜひこれを読んでから『資本論』を読んで頂けたらと思います。そうすればきっと驚くと思います。

以上、「マルクス『資本論』を読んで~これは名著か、それとも・・・。宗教的現象としてのマルクスを考える」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント