目次

死の収容所アウシュヴィッツを訪れる②~ナチスとユダヤ人の処遇 僧侶上田隆弘の世界一周記―ポーランド編⑤

前回の記事に引き続き、アウシュヴィッツの展示で印象に残ったものを今回の記事でもお話しさせていただく。

さて、ナチスがユダヤ人をどのように扱ったのかというのは博物館の展示でも大きなテーマとして取り上げられている。

その展示の一つがこれだ。

これは収容所でユダヤ人が着せられていた服だ。

見てわかるように、それぞれ微妙に色が違う。

この色の違いはユダヤ人の中でも、政治犯として捕えられてきたのか、どこから来たのかなど、その服の色を見るだけでカテゴリーがわかるようにしたのだ。

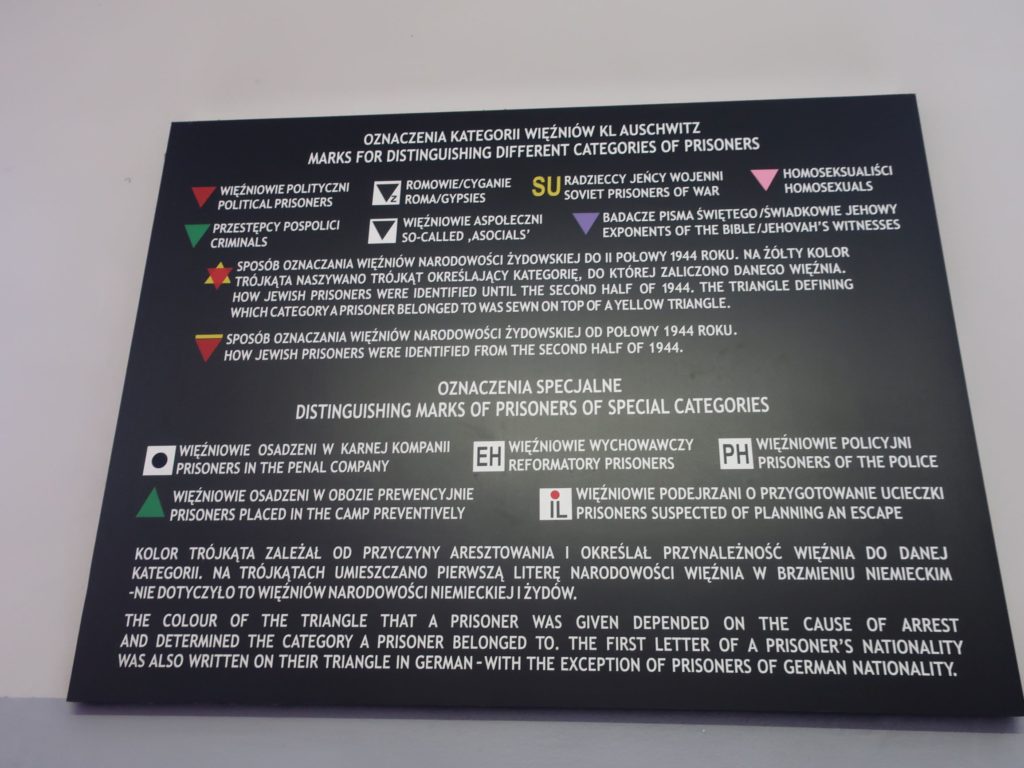

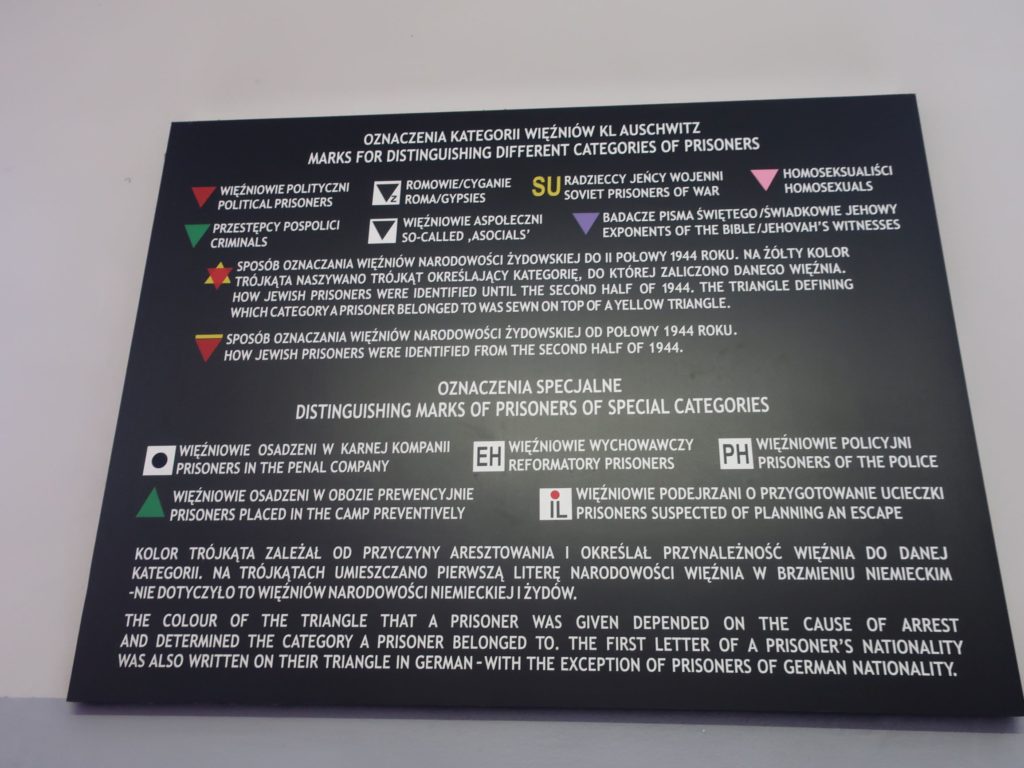

さらに、胸元にはこの写真のようなマークを付けられることになる。

左上の赤い下向き三角は政治犯。隣はロマと呼ばれる人々、さらに隣はソビエトの捕虜。

アウシュヴィッツなどの収容所には、ユダヤ人だけでなく、ナチスの政策に不都合な人間も収容されていたのだ。

そしてこの印によって、同じユダヤ人、同じ被害者同士の中にも区別が生じることになった。

どうしてナチスはこのような区別をつけるようにしたのだろうか。

それは、収容者同士が団結して反抗しないようにという明確な狙いがあったからなのだ。

これは人間の心理に基づいた実に効果的な作戦だったと言われている。

ぼく達人間は無意識に自分と相手を区別する。

さらに、自分の属する集団を好ましい、あるいは身びいきしたくなるような感情を無意識下で持ち合わせている。

それをナチスはこの極限状況下で利用したのだ。

つまり、ユダヤ人とソビエトの捕虜を区別させ団結させないようにするにとどまらず、ユダヤ人同士でも細かな区別をつけることでお互いに憎しみ合うようにナチスは仕向けたのだ。

ナチスは意図的に収容所内に「私達」と「そうではない彼ら」という区別を作り出した。

平和で安全な時代にいるぼく達は、そのことで直ちに相手を攻撃したりはしない。

しかし、アウシュヴィッツはまさしく地獄だった。

どちらも助かるとは限らない。

いや、どちらも殺される可能性の方が圧倒的に大きいのだ。

生き延びたい。なんとしてでも。

そうなったときに人間は、いとも簡単に「そうではない彼ら」を憎むことができる。

最も憎むべき相手であるナチスではなく、隣にいる「そうではない彼ら」に敵意が向くのだ。

彼らを押しのけられれば生き抜くことができるかもしれない・・・

そのようなことをナチスはユダヤ人の無意識下に植え続けたのだ。

たとえユダヤ人達が「そうではない彼ら」を憎まなかったとしても、彼ら同士で積極的に協力し、ナチスに反抗することは難しくなる。

ナチスにとってはそれだけでも十分すぎるほど区別による効果は発揮されているのだ。

そしてその究極の形がガス室での悲劇へと繋がっていく・・・

さて、このことはぼく達にとって他人事なのだろうか。

「自分たち」と「そうではない彼ら」をぼく達は日常的にも作り出している。

意識的にも無意識下でも。

誰にだって、好きな人たちのグループもあれば、どうしても好きになれない人たちがいる。

それは仕方のないことだ。人間のあり方としてまったく自然なことだ。

でも、それが特定の状況下で圧倒的な力を持った時、人は平気で「そうではない彼ら」を攻撃することができる。

その「そうではない彼ら」を攻撃するときの、相手の境遇に対する無関心さを侮ってはならない。

いじめがなくならないのも、最近では著名人に対して炎上騒ぎが起きるのも「自分たち」と「そうではない彼ら」の意識の暴走の一つの形なのではないかと思えてくる。

もちろん、いじめも炎上も同じ背景から生じたものではないし、ひとくくりにはできない問題だ。

だが、人間が持っている「自分たち」と「そうではない彼ら」を区別する人間の性質を軽く見てはならないということをぼくは感じた。

それが極端にエスカレートすると、大惨事が目の前に現れてくるのだ。

アウシュヴィッツは、アウシュヴィッツのみにあらず。

「人間の本質が極めて特異な形で現れたのがホロコースト。」

エルサレムの「ヤド・ヴァシェム」でガイドさんが言っていた言葉だ。

だからこそ、ここアウシュヴィッツで学んだことを「ここで悲惨なことがあったのだ」で終わらせてはならない。

それを手掛かりに、考えなければならないことがたくさんある。

ぼくはそう感じたのであった。

続く

次の記事はこちら

あわせて読みたい

アウシュヴィッツのガス室で感じた恐怖~「普通であること」の恐さに戦慄する ポーランド編⑥

アウシュヴィッツに実際に行って、私はどんな思いを抱くのだろうか。

旅の前にはそんなことをよく考えていた。

では、実際私はここに来て何を感じたのか?

それは「何も感じないこと」の恐怖であった。アウシュヴィッツは「普通の場所」だった。だがそのことに私は戦慄を感じたのでした

前の記事はこちら

あわせて読みたい

死の収容所アウシュヴィッツを訪れる①~ホロコーストから学ぶこと ポーランド編④

2019年4月14日。

私はポーランド最大の目的地、アウシュヴィッツに向かいました。

幸い、朝から天候にも恵まれ、前日までの凍てつくような寒さも少し和らいだようだ。

クラクフのバスターミナルからバスでおよそ1時間半。

アウシュヴィッツ博物館前で降車します。

この記事では私のアウシュヴィッツでの体験をお話しします。

関連記事

あわせて読みたい

ナチスのホロコーストを学ぶためのおすすめ参考書一覧

この記事ではこれまで当ブログで紹介してきたホロコーストの歴史を学ぶ上で参考になる本をご紹介していきます。 それぞれのリンク先ではより詳しくその本についてお話ししていきますのでぜひそちらもご覧ください。皆さんのお役に立てましたら幸いでございます。

あわせて読みたい

アーレント『エルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』あらすじと感想~ホロコーストはなぜ起...

この本はアーレントの有名な「悪の陳腐さ」という言葉が生まれた作品になります。

アーレントはこの作品でナチスのホロコーストにおける恐るべき殺人システムの背景を考察します。

アイヒマンは極悪人ではなく、どこにでもいそうな人間であった。これが世界中を震撼させることになり、同時に激しい論争を引き起こすことになりました。

あわせて読みたい

フランクル『夜と霧』あらすじと感想~生きるとは何かを問うた傑作!ドストエフスキーとのつながりも

前回の記事でご紹介したワシーリー・グロスマンの『トレブリンカ収容所の地獄』では絶滅収容所の悲惨さが描かれたのに対し、『夜と霧』では強制収容所という極限状態においてどのように生き抜いたのか、そしてそこでなされた人間分析について語られていきます。

この本は絶望的な状況下でも人間らしく生き抜くことができるという話が語られます。収容所という極限状態だけではなく、今を生きる私たちにとっても大きな力を与えてくれる本です。

あわせて読みたい

ワシーリー・グロスマン『トレブリンカの地獄』あらすじと感想~ナチスの絶滅収容所の惨劇を赤軍ユダヤ...

グロスマンの描いたトレブリンカは絶滅収容所といわれる収容所です。ここはそもそも大勢の人を殺害するために作られた場所です。そこに移送された者で生存者はほとんどいません。移送された人々は騙され、強制され、追い立てられ、次第に自分の運命を悟ることになります。そして圧倒的な暴力の前で無力なまま殺害されていきます。これはまさにフランクルの言う地獄絵図です。グロスマンはフランクルの描かなかった地獄を圧倒的な筆で再現していきます。『夜と霧』と一緒に読むと、よりホロコーストの恐ろしさを体感することになります。

ホロコーストを学ぶ上でこの本がもっとフォーカスされてもいいのではないかと心から思います。

あわせて読みたい

V・ザスラフスキー『カチンの森 ポーランド指導階級の抹殺』あらすじと感想~ソ連が隠蔽した大量虐殺事...

アウシュヴィッツのホロコーストに比べて日本ではあまり知られていないカチンの森事件ですが、この事件は戦争や歴史の問題を考える上で非常に重要な出来事だと私は感じました。

国の指導者、知識人層を根絶やしにする。これが国を暴力的に支配する時の定石であるということを学びました。非常に恐ろしい内容の本です。ぜひ手に取って頂ければなと思います。

あわせて読みたい

神野正史『世界史劇場 ナチスはこうして政権を奪取した』あらすじと感想~ヒトラーの権力掌握の過程を知...

民主主義であったはずのドイツがなぜ全体主義へと突き進んでいったのか。

これは日本においても当てはまる事象です。

ナチスを学ぶことは私達の歴史を学ぶことにもつながります。

この本ではいつものごとく、神野氏の絶妙な解説で進んで行きます。とにかく面白く、読みやすいです。ドイツの流れをまずは知りたいという方には非常におすすめな1冊となっています。

あわせて読みたい

アウシュヴィッツを訪ね、私は何を学び、何を感じたのか 世界一周記ポーランド編一覧

アウシュヴィッツを訪ね、私は何を学び、何を感じたのか 僧侶上田隆弘の世界一周記―ポーランド編一覧 世界三大一神教の聖地を訪れ、パレスチナ紛争の現実も学んだイス...

あわせて読みたい

アウシュヴィッツと『歎異抄』~親鸞の言葉に聴く ポーランド編⑦

アウシュヴィッツはあまりに強烈な体験だった・・・

しばらくは何もする気が起きませんでした。

いや、何もできなかったと言う方が正しいのかもしれません。

ですが、そんな空っぽになってしまったかのような頭の中に、ふとよぎるものがありました。

「さるべき業縁のもよほさば、いかなるふるまいもするべし」

そう。以前エルサレムのホロコースト記念館、ヤド・ヴァシェムの記事でもご紹介した『歎異抄』の言葉でした。

あわせて読みたい

ユダヤ教の聖地~嘆きの壁に触れる イスラエル編③

オリーブ山からエルサレムの街を眺めた私は、いよいよ城壁内の旧市街へと足を踏み入れます。

そして私が最初に訪れたのはユダヤ教の聖地、嘆きの壁。

私はここで不思議な感覚を感じたのでありました。

あわせて読みたい

エルサレム・ホロコースト記念館(ヤド・ヴァシェム)を訪ねて イスラエル編⑭

エルサレム旧市街からトラムで郊外へ向かいます。これから訪れるのはヤド・ヴァシェムと呼ばれるホロコースト記念館です。実はここエルサレムに来る前は、このヤド・ヴァシェムに行く予定はありませんでした。

ですが、ここエルサレムで様々なことを目にする内に、やはり訪れるべきなのではないかという気持ちが強くなってきたのです。

さらに、イスラエルの次の目的地はポーランドのクラクフ。そう、私はこの後アウシュビッツを見に行くのです。この記事ではそんなヤド・ヴァシェムでの体験をお話ししていきます。

あわせて読みたい

ベツレヘムとパレスチナ自治区~分離壁に囲まれた町 イスラエル編⑯

この日、私はエルサレムから移動し、パレスチナ自治区のベツレヘムへと向かいました。

ベツレヘムはキリスト降誕の地として有名ですが、今この街はイスラエルによって完全に隔離された街となっています。

私はその分離壁を目の前にし、パレスチナ問題の根深さを痛感することとなりました。

あわせて読みたい

ボスニア紛争で起きた惨劇、スレブレニツァの虐殺の地を訪ねて ボスニア編⑩

2019年4月29日、私は現地ガイドのミルザさんと二人でスレブレニツァという町へと向かいました。

そこは欧州で戦後最悪のジェノサイドが起こった地として知られています。

現在、そこには広大な墓地が作られ、メモリアルセンターが立っています。

そう。そこには突然の暴力で命を失った人たちが埋葬されているのです。

私が強盗という不慮の暴力に遭った翌日にこの場所へ行くことになったのは不思議な巡り合わせとしか思えません。

私は重い気持ちのまま、スレブレニツァへの道を進み続けました。

あわせて読みたい

近いのに絶望的に遠い聖地…ベツレヘムの丘とエルサレム新市街 イスラエル編⑳

マルサバ修道院からの帰り道、見晴らしの良い丘に立ち寄りました。向こうに見えるのはエルサレムの街並みです。

そこでガイドさんが言った言葉に私は凍り付いてしまいました。

そしてエルサレムに帰った後、私は改めてパレスチナ問題について考えたのでありました。

あわせて読みたい

ソ連とナチスの虐殺の歴史を学ぶために~「独ソ戦・ホロコーストに学ぶ」記事一覧

『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』という作品は本当に衝撃的な一冊でした。

自分がいかに何も知らなかったかということを思い知らされました。私たちが習う世界の歴史では見えない事実がこの本にはあります。そしてそうした見えない事実こそ、私たちが真に学ぶべき事柄であるように思えます。

混乱を極める現代において、暗い歴史を学ぶことはたしかにつらいことかもしれません。ですが、だからこそこうした歴史をくり返さないためにも苦しくとも学ぶ意味があるのではないかと思います。

ぜひ、これらの記事を読んで頂けたら嬉しく思います。

コメント