太宰治おすすめ作品5選~読書初心者にもおすすめの名作をご紹介!

太宰治おすすめ作品5選~読書初心者にもおすすめの名作をご紹介!

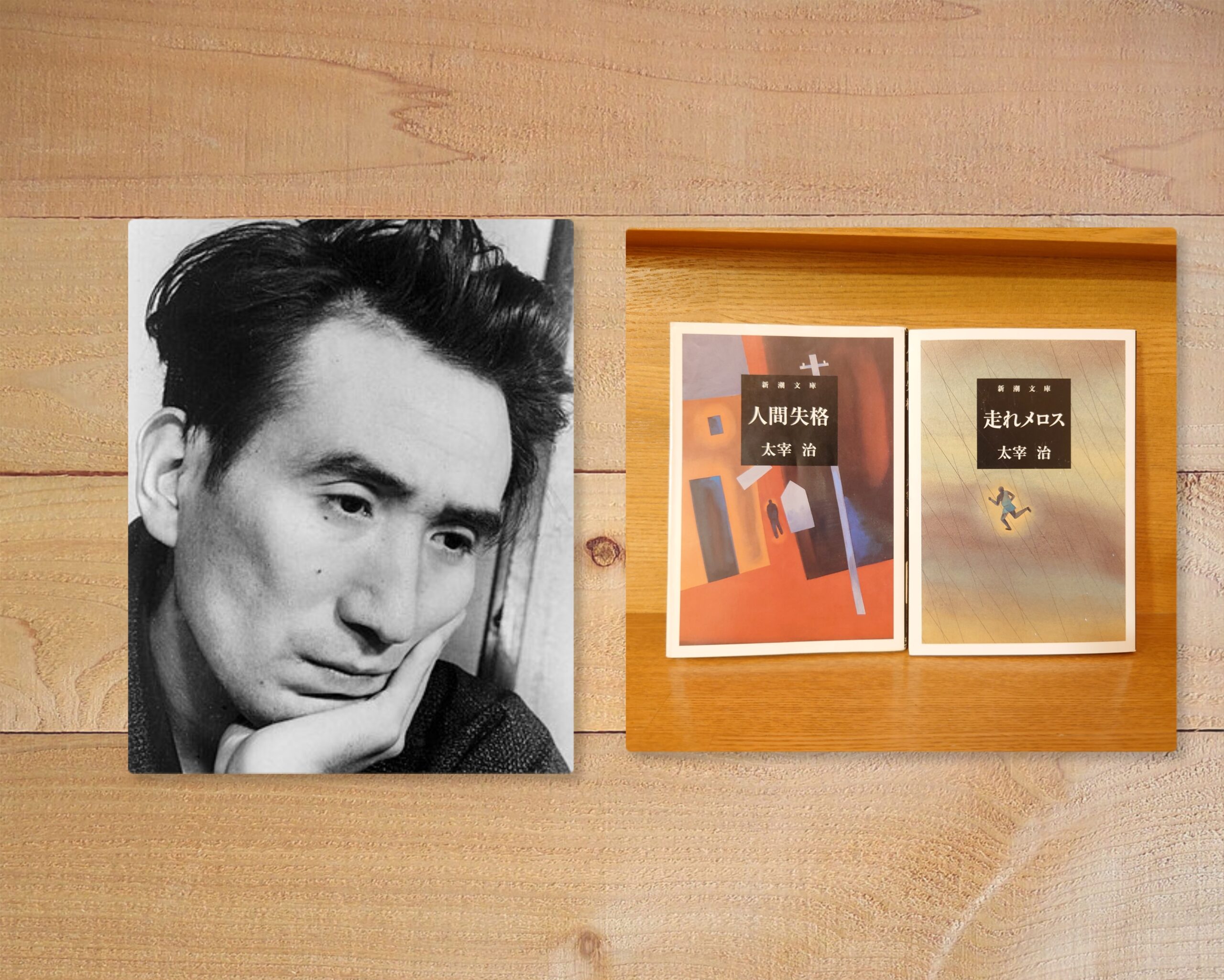

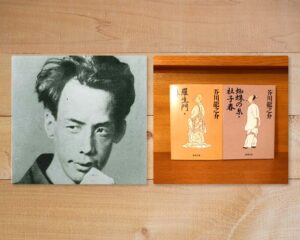

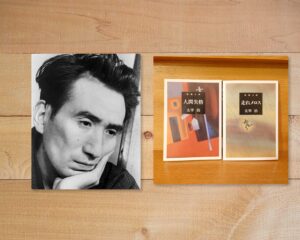

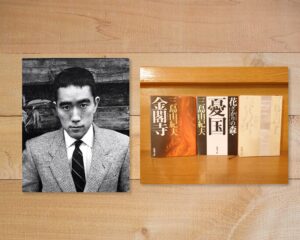

太宰治(1909-1948)

Amazon商品紹介ページより

青森県金木村(現・五所川原市金木町)生れ。本名は津島修治。東大仏文科中退。在学中、非合法運動に関係するが、脱落。酒場の女性と鎌倉の小動崎で心中をはかり、ひとり助かる。1935(昭和10)年、「逆行」が、第1回芥川賞の次席となり、翌年、第一創作集『晩年』を刊行。この頃、パビナール中毒に悩む。1939年、井伏鱒二の世話で石原美知子と結婚、平静をえて「富嶽百景」など多くの佳作を書く。戦後、『斜陽』などで流行作家となるが、『人間失格』を残し山崎富栄と玉川上水で入水自殺。

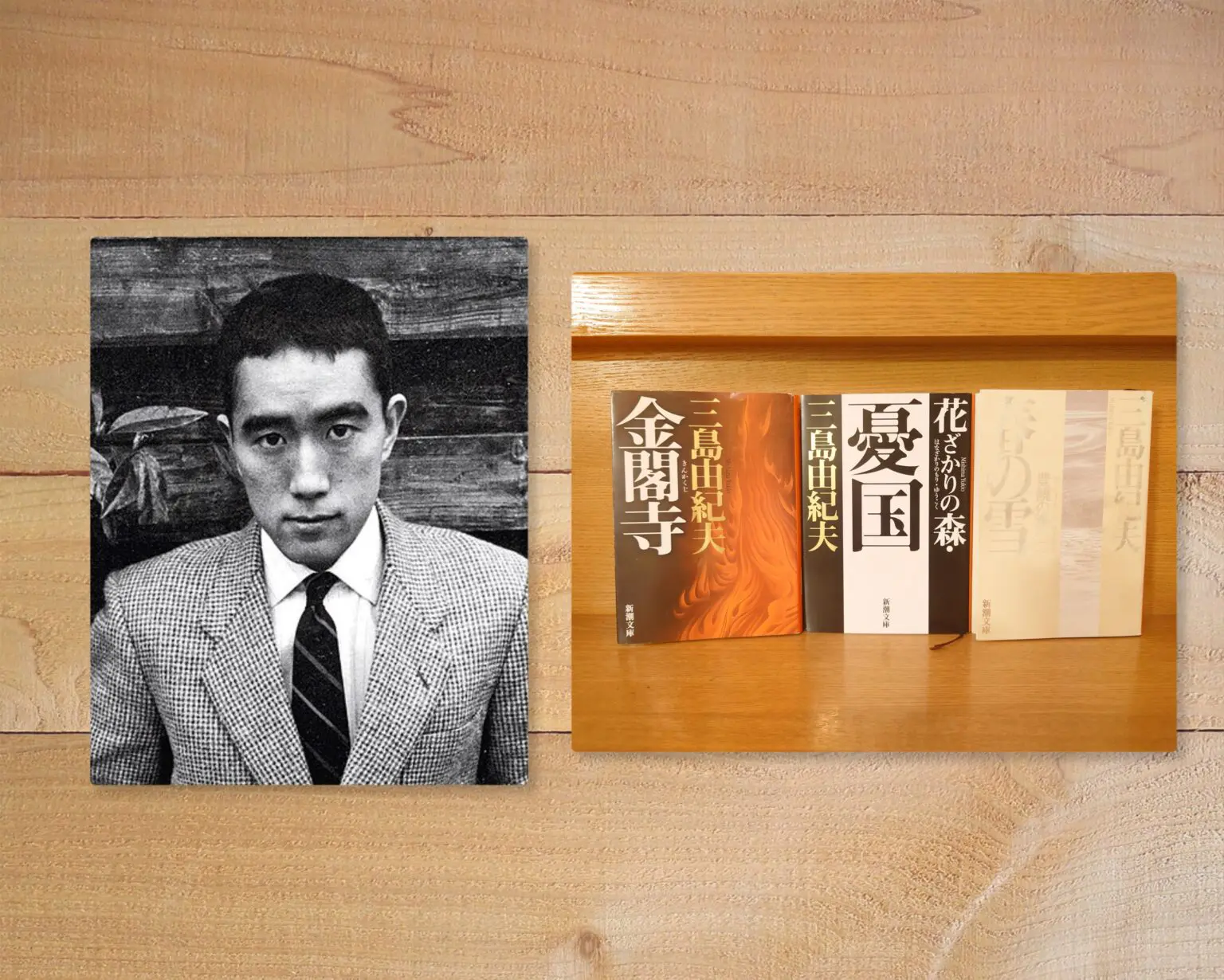

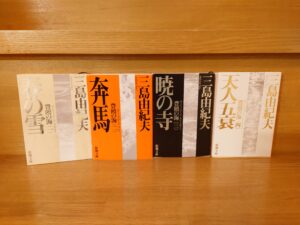

これまで当ブログでは三島由紀夫作品についてご紹介してきましたが、いよいよ太宰治作品に突入していきます。

私が太宰治をこのタイミングで読もうと思ったのはまさに三島由紀夫の影響です。

三島由紀夫の文学にすっかりはまってしまった私ですが、その三島があるエッセイの中でこう言っていたのでありました。

「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」(三島由紀夫『太陽と鉄・私の遍歴時代』より)

三島作品の解説の中でも太宰治は三島由紀夫の正反対の文学であるということが書かれていました。

三島由紀夫をもっと知りたい私にとって、正反対の相手を知ることはさらに三島のことを知れる素晴らしい機会です。これはドストエフスキーを学ぶにあたりトルストイやツルゲーネフを学ぶことにも似ています。

というわけで、私はいよいよ太宰治作品に挑戦してみることになったのでした。

太宰治といえば中学校の教科書だったでしょうか、『走れメロス』を授業で読んだ記憶があります。つまり、太宰を読むのはそれ以来ということになります。

三島由紀夫の文学と正反対という太宰の文学とはいかに!ということで私は太宰作品を読み始めたのでありました。

では早速始めていきましょう。

『走れメロス』

太宰治の『走れメロス』は言わずと知れた名作中の名作です。学校の教科書でもお馴染みですよね。

ただ、学校を出てからというもの、大人になってから太宰作品を読むとなるとこれがほとんど機会がない。かく言う私も三島由紀夫を学ぶ流れで33歳にしてようやく太宰作品を手に取ることになりました。

さて、この物語の流れは民を虐げる暴君に立ち向かった結果処刑を宣告されるも、親友を身代わりに3日以内に戻ってくるという約束をメロスが取りつけたことから始まります。なぜ3日なのか。それは愛する妹の結婚式を執り行うためでした。メロスは好漢です。自分のことよりも誰かのために動く男なのです。(その身代わりにされた親友は気の毒なことでしたが)

さて、無事に妹の結婚式を執り行い、身代わりの親友を救うためにメロスは急ぎ帰ります。しかしメロスには運がなかった!大雨で橋は崩落し、さらには盗賊に襲われ、さすがの英雄メロスも倒れ込みます。万事休す。もはや約束は守れぬか・・・

しかし「ふと耳に、潺々、水の流れる音」が聞こえ、メロスは息を吹き返します。体力の限界だった身体も、弱った心も奮い立たせてメロスは走り出します。走れメロス!友を救うために走るのだ!

これがおおまかな流れになります。皆さんもきっと思い出すものがあるのではないでしょうか。

やはり大人になってから読んでもこの作品はぐっと来ます。

『走れメロス』はたしかに明るい作品です。しかし、後の太宰の人生を考えるとどこかその明るさに悲しさを感じてしまう私がいます。『走れメロス』の理想的な世界観があまりに美しいが故に、太宰の破滅がそこに予感されるような気がするのです。

これは大人になってから人生の色々なことを知っていくにつれてもっと感じていくようなものなのかもしれません。人生の酸いも甘いも知った上でこの明るい名作が投げかけてくるものを感じていく。これは実に贅沢な読書体験です。大人だからこそ楽しめる『走れメロス』なのかもしれません。

そしてこの新潮文庫の『走れメロス』にはこの他にも『富嶽百景』、『駆込み訴え』という名作短編が収録されています。それら2作もこれより紹介します。

Amazon商品ページはこちら↓

『富嶽百景』

『富嶽百景』は、昭和十四年に「文体」ニ、三月号に発表された。井伏鱒二に頼り、甲州御坂峠の天下茶屋にこもり、必死に自己をたてなおそうとした時期を描いている。夫人との結婚後の第一作で、再出発の気魄にみちている。「富士の頂角、広重の富士は八十五度」にはじまる簡潔でドライな文体が快く、緊張の中に含羞の風穴をつくりながら、自然と人間の厳しい対立の心象風景を描いている。日本文学の中でも稀な名文章であり、文中の「富士には、月見草がよく似合う」の一節が、御坂峠の文学碑に刻まれている。

新潮社、太宰治『走れメロス』P290-291

本作は太宰治の実体験が強く反映されています。身を持ち崩し、精神病棟に無理やり入れられたショックから立ち直ろうと甲州御坂峠の天下茶屋にこもっていた頃のお話です。

ですのでこの物語には太宰の代名詞とも言える破滅的な出来事は語られません。ただ、太宰らしい繊細な告白や立ち直ろうという意思はひしひし伝わってきます。

皆は、私を、先生、と呼んだ。私はまじめにそれを受けた。私には、誇るべき何もない。学問もない。才能もない。肉体よごれて、心もまずしい。けれども、苦悩だけは、その青年たちに、先生、と言われて、だまってそれを受けていいくらいの、苦悩は、経て来た。たったそれだけ。藁一すじの自負である。けれども、私は、この自負だけは、はっきり持っていたいと思っている。わがままな駄々っ子のように言われて来た私の、裏の苦悩を、一たい幾人知っていたろう。

新潮社、太宰治『走れメロス』P62-63

この告白はまさに当時の太宰が感じていたものだったのではないでしょうか。

本作ではそんな破滅から立ち上がらんとする一人の男と美しい富士山が見事に描かれています。

私はこの本を手に取るまでこの作品を知りませんでしたが、一番最初の太宰作品としてとても良い出会いだったなと思います。太宰と三島、両者の文体の違いを鮮明に感じることができました。

ページ数も30頁ほどと、とても読みやすい分量です。

太宰入門としてもこの作品は適役と言えるかもしれません。

Amazon商品ページはこちら↓

『駆込み訴え』

『駈込み訴え』は「中央公論」昭和十五年二月号に発表された。夫人の言によると、よどみなく一気に口述したと言う。まことに天才と言う以外ない。「申し上げます。申し上げます。旦那さま。あの人は、酷い。酷い」と息せき切って訴える口調に、ぼくは先代中村吉右衛門の熱演を想像してしまう。作者がもっともあぶらの乗った時期、永年の胸の思いを一気に吐露したような迫力あるたたみこむような文体の、人をぐいぐい引込まずにはおかぬ傑作である。

新潮社、太宰治『走れメロス』P291-292

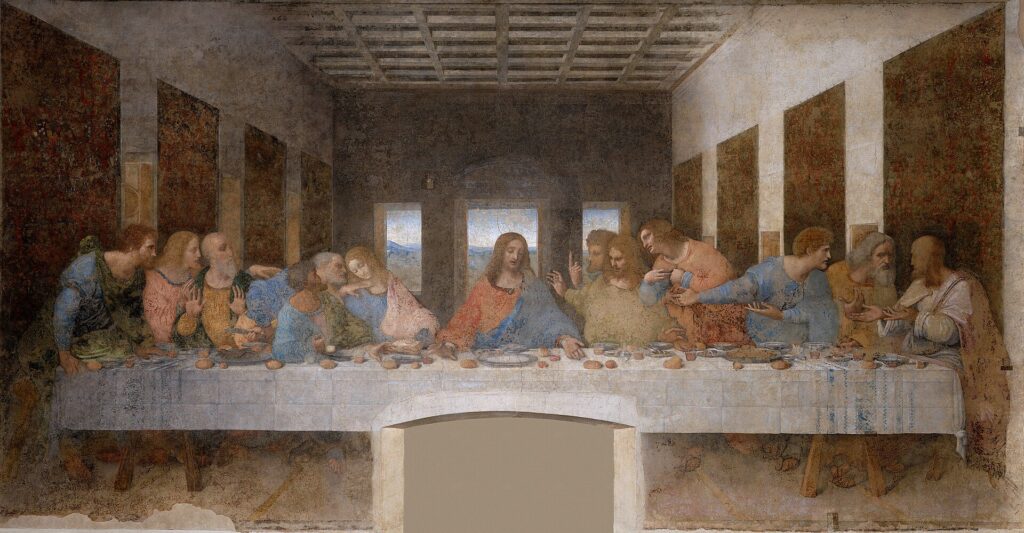

この物語は「申し上げます。申し上げます。旦那さま。あの人は、酷い。酷い」というまさに「駆込み訴え」から始まります。誰が何を訴えのか。それこそまさにユダがイエス・キリストを売ったというあの有名な聖書の出来事なのです。

ユダの裏切りはレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画で有名な最後の晩餐でもモチーフとなっています。この最後の晩餐でイエスは「12使徒の中の一人がが私を裏切る」と予言し、一同大慌てという図がこの絵で描かれています。

その裏切り者こそユダであり、そのユダがどのように裏切りを働いたかを太宰流に描いたのが本作『駆込み訴え』になります。

ユダは弱い。とてつもなく弱い。

しかし彼は単に弱いだけでなく弱い者の論理、いじらしさ、プライドを持っています。この、弱き者のプライド、いじらしさは太宰の得意中の得意分野です。太宰はユダに憑依し、この後も告発とも自己破壊とも取れる訴えを続けます。その勢いは一向に衰えません。あまりに強烈です。

ページ数にして20頁ほどという短い作品ですが、その濃密具合は異常です。この20頁を裏切り者のユダがひたすら喋り倒します。これは恐るべき作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

『斜陽』

本作『斜陽』は太宰治の代表作であり、彼の作品に心酔する若者を指した「斜陽族」という言葉が生まれるほどの社会現象ともなりました。

この作品は太宰治の集大成と言える作品で、4人の主要人物それぞれに大きな思いが託され語られていきます。

「『斜陽』は戦争前に裕福だった人々の戦後の没落を描いたものだが、美しく滅びる姿への感動がそこはかとなく伝わってくる」と『文豪ナビ 太宰治』に書かれているように、本作は太宰治らしい破滅の文学です。

また、本書巻末の解説でもロシアの文豪チェーホフの『桜の園』とも関係が深いことが指摘されていましたが、まさにその通り。特に主要人物の一人かず子とその母をめぐる物語はまさに没落貴族の悲哀がこもっています。

ただ、私にとってこの小説は太宰の代表作ということやチェーホフとの関係よりも、三島由紀夫との因縁という点から非常に興味深く読むことになりました。

この作品は太宰治と三島由紀夫という両極端の作家を比べる上でも非常に興味深い作品です。

Amazon商品ページはこちら↓

『人間失格』

この作品はある意味、太宰治の遺書とも言える作品かもしれません。太宰はこの作品を書き終えた後、『グッド・バイ』の執筆途中に玉川上水に身を投げて自殺します。この『人間失格』には太宰が生涯抱き続けていた苦悩や破滅の人生が描かれています。本作が私たち読者を揺さぶる問題作であるのは間違いないでしょう。

太宰治は凄まじい人生を送っています。アルコールだけでなく、薬品にも溺れ、『人間失格』でも出てくるように女にも溺れていきます。まさに破滅そのものです。そして精神病棟に無理やり入れられたというのも壮絶です。自分は正気だと思っていたのに周りは自分を狂人扱い・・・。まさに、自分は普通の人間から見放された存在なのだという意識が『人間失格』へと繋がっていきます。

太宰の文章は読者ひとりひとりに「これこそ私だ!」と思わせる独特の魔力があります。主人公のナイーブなあり方に共感する若者が太宰文学に心酔することになりました。そんな彼らを指した「斜陽族」という言葉が生まれたほどです。

そんな感化力の強い太宰作品の中でもとりわけ魔術的な力が強い作品こそこの『人間失格』です。上の解説にありますように、ところどころ欠点はあるものの、太宰が自殺する直前の究極の心理状態がこの作品には込められています。12年越しの思いをぶつけたこの作品にはあまりに真に迫るものがあります。

『人間失格』は様々な読み方ができる名作です。私は三島やドストエフスキーという観点から読んでしまいましたが、この作品は今なお多くの人を惹きつける名著中の名著です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

Amazon商品ページはこちら↓

おわりに

この記事では太宰治のおすすめ作品をご紹介しました。

最初に紹介した『走れメロス』に収録されている作品は読書初心者にもおすすめの短編です。読書に挑戦したいけど何を読めばよいのかわからないという方にも自信を持っておすすめできる作品です。

そして『斜陽』や『人間失格』は日本文学史上屈指の名作であることは間違いありません。ですが好みも分かれるのも事実だと思います。現に太宰治と三島由紀夫は正反対と言われるように、作風にかなり個性があります。ですが「斜陽族」と呼ばれる若者達が大量に現れたように、太宰治には恐るべき感化力があります。ハマる人には驚くほどハマるというのが太宰文学なのでしょう。

ですのでもし太宰文学が苦手だと感じたとしてもそこまで気に病む必要はありません。それはあなたに合わなかったというだけです。そんな方にはぜひ正反対の三島由紀夫を読んでみてくださいとおすすめしたいです。

もしそれでもだめだったら?

両極端を離れた中道的な作家を読めば万事解決。私は芥川龍之介を強くおすすめします。

次の記事ではそんな芥川龍之介のおすすめ作品をご紹介します。

次の記事はこちら

関連記事

コメント