【仏教講座・現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】記事一覧~目次としてご利用ください

【仏教講座・現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】記事一覧~目次としてご利用ください

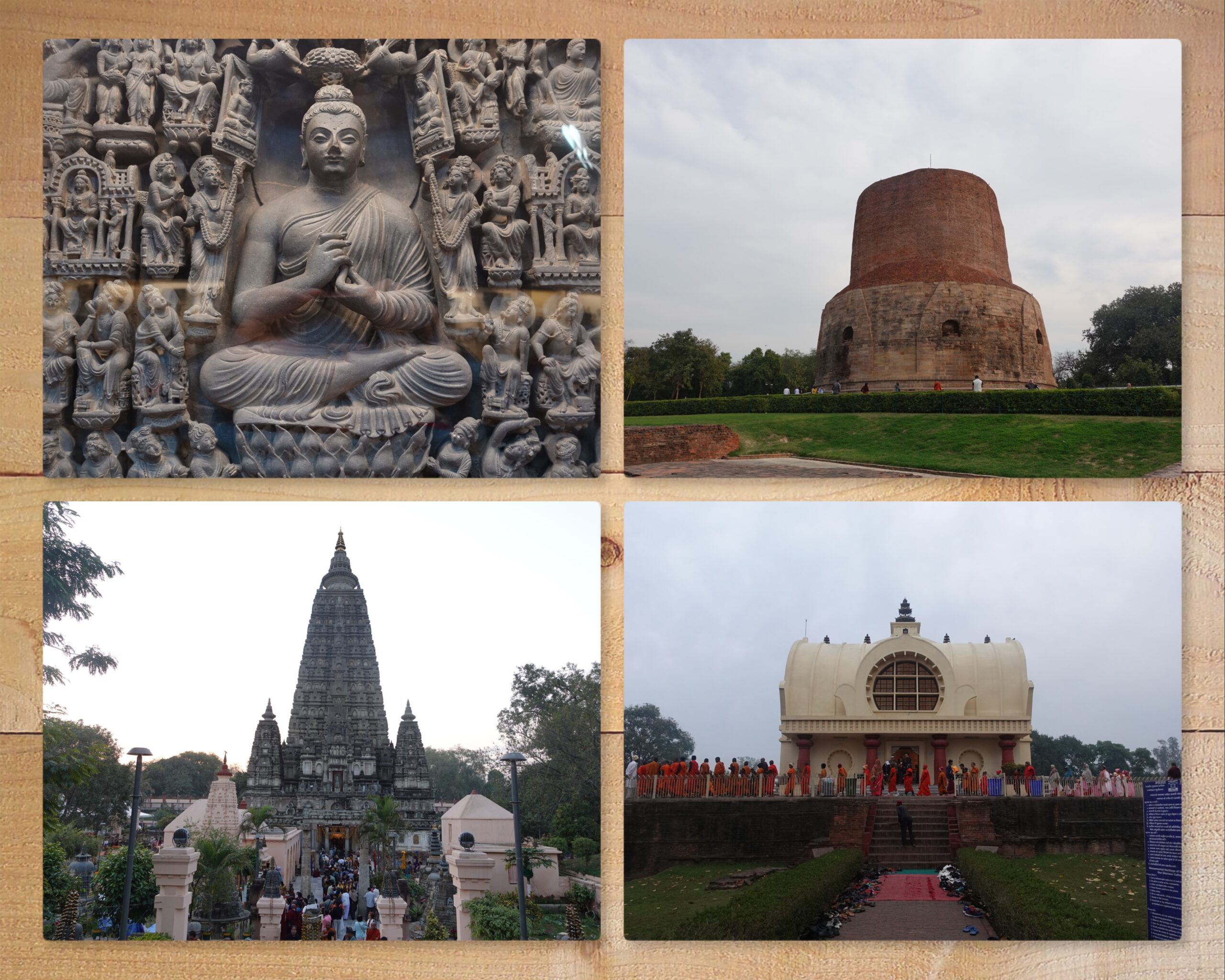

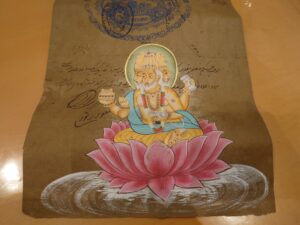

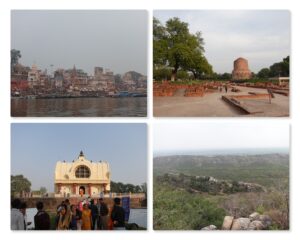

私は2024年2月から3月にかけてインドの仏跡を旅してきました。それを基にこの連載記事【仏教講座・現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】は書かれています。

この連載でご紹介する写真は基本的には私が現地で撮影してきたものになります。

やはり実際にブッダが生きておられた場所を訪れると、これまで本や写真だけで知っていた世界とは異なるものを感じます。この連載記事でも現地ならではの体験を織り交ぜてお話ししていきます。

また、この連載記事の特徴として、ブッダの生涯だけでなく当時の時代背景にもスポットを当てた点をぜひ強調したいと思います。

「宗教は宗教だけにあらず」

これは私が仏教を学ぶ上で大切にしている視点です。

この連載記事を読めばブッダの生涯だけでなく当時のインド社会の雰囲気も感じて頂けることでしょう。これはきっと皆さんにとっても刺激的な体験になると思います。意外な発見が満載で、私達日本人が想像するインドとは違う世界をご紹介することになります。

仏教入門と言いますと固くて読みにくいイメージがあるかもしれませんが、この連載は仏教を知らない方でも「一つの読み物」として楽しんで頂けるようにと執筆しました。きっと「へぇ~!そうなんだ!」と興味を持って読んで頂けるのではないかと信じています。

「宗教や仏教を学ぶ」と言いますと肩肘張ったものになってしまうかもしれませんが、ぜひ気楽にブッダという一人の偉人の生涯に触れて頂けたらなと思います。

また、今回の連載で直接参考にしたのは主に、

中村元『ゴータマ・ブッダ』

梶山雄一、小林信彦、立川武蔵、御牧克己訳『完訳 ブッダチャリタ』

平川彰『ブッダの生涯 『仏所行讃』を読む』

という参考書になります。

他にも当ブログで紹介した仏教書、インドに関する書籍もありますのでぜひこちらもご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

ネパール、ルンビニーでの王子様シッダールタの誕生!

第一回目のこの記事では、まずブッダという人物の極々ざっくりとした解説をお話しし、そこからネパールのルンビニーでの誕生についてお話ししていきます。

シャカ族の国の都カピラヴァストゥでのブッダの幼少期

ルンビニーで生まれたブッダは間もなく王都カピラヴァストゥに戻ることになりました。

しかしここで誰もが予想もしなかった悲劇に見舞われることになります。王妃マーヤーがブッダを出産した七日後に急死してしまったのです。

母を亡くしたブッダの幼少期はどのようなものだったのかをこの記事では見ていきます。

カピラヴァストゥでのブッダの青年期と四門出遊

この記事では何不自由なく育つも、悩み多きブッダの青年期についてお話ししていきます。

また、ブッダが出家を志すきっかけとなった「四門出遊」についてや、彼が暮らしたカピラヴァストゥの王宮についてもこの記事ではお話ししていきます。

シャカ族の宮殿カピラヴァストゥを訪ねて

シャカ族の都であるカピラヴァストゥで若き日々を過ごしたブッダ。前の記事ではそんなブッダが四門出遊を通して出家への意思を固めるところまで見ていきましたが、この記事ではその舞台となった地を実際に歩いて私が感じたことをお話ししていきます。実際に現地で見たからこそ見えてきたブッダの姿がありました。

ブッダの結婚と息子ラーフラ誕生の意義

カピラヴァストゥで鬱々とした日々を送る若きブッダ。

そんなブッダも妻を迎えることになりました。そしてめでたく誕生したのがラーフラという子になります。しかしこの「ラーフラ」という名はインドの言葉で「障害」という意味であるとよく語られます。「自分が家を捨て出家することの障害が生まれた」とブッダが感じたことからこの名前が付けられたというのですが、もしそれが本当ならかなりひどい父親ですよね。私もこうしたブッダのエピソードを聞いた時は疑問に思ったものでした。

ですが、調べてみるとそこには全く違った意味があることを私は知り驚くことになりました。この記事ではそんなラーフラの異説についてお話ししていきます。

ブッダの出家はどのようにして行われたのか

鬱々としていた日々を過ごしてきたブッダはついに大いなる志を胸に旅立ちます。しかし王宮に住むブッダが誰にも知られずにそこから脱出するのは至難の業。そこで頼ったのが馬丁のチャンナと愛馬カンタカだったのでした。この記事ではそんなブッダの出家の顛末をお話しします。

ビンビサーラ(頻婆娑羅)王との運命的な出会い!

この記事ではいよいよ修行生活に入ったブッダについてお話ししていきます。

ブッダがまず向かったのはマガダ国の王舎城。マガダ国は当時のインドの最強国の一つで、その首都である王舎城は経済や文化の最先端の街でもあり、多くの宗教家、思想家が集まる場所でもありました。

ここでブッダはある運命的な出会いをすることになります。この記事ではそんなブッダとビンビサーラ王との出会いもお話ししていきます。

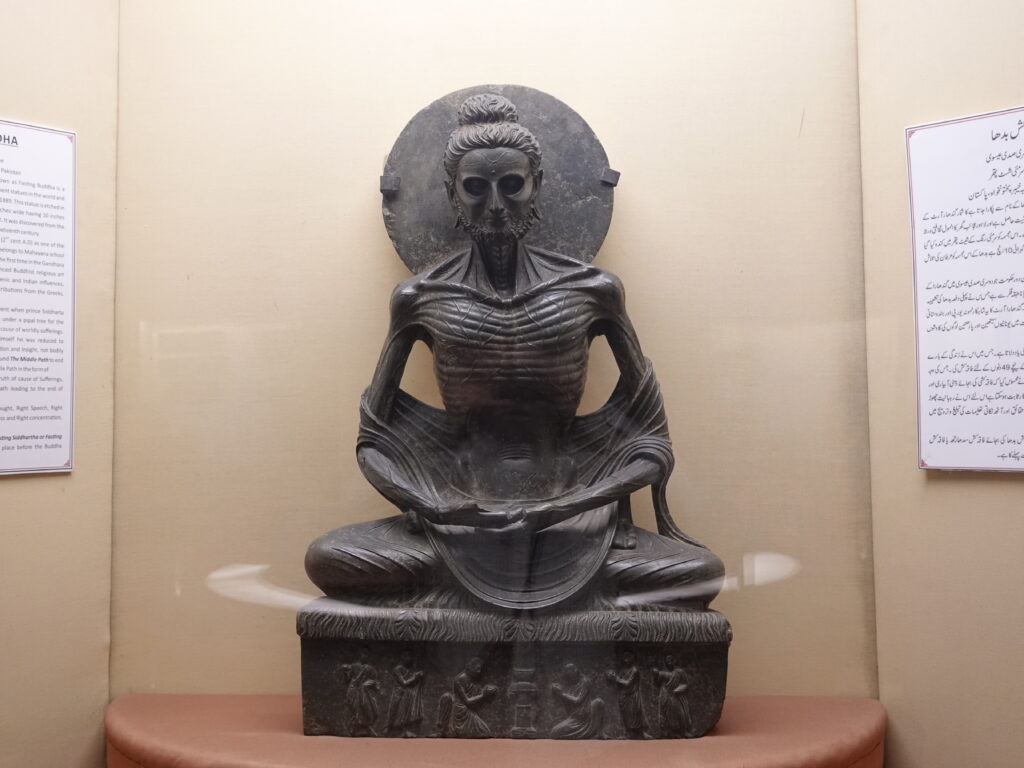

ブッダの6年間の修行生活

ブッダがマガダ国へはるばるやって来たのはここに当時最高峰の瞑想行者がおり、彼らから修行の基本である瞑想法を習うためでした。

この記事ではまずそんなブッダの瞑想伝授の流れをお話しし、その後ブッダの厳しい苦行生活についてお話ししていきます。

また、記事後半ではパキスタンのラホール美術館に所蔵されている、上の写真の断食仏像についてもお話しします。現地で見た仏像は想像よりもはるかに衝撃的でした。

厳しい苦行を捨て、スジャータのミルク粥によって回復したブッダ

前の記事では6年間に及ぶ厳しい苦行を行ったブッダの姿をお話ししましたが、いよいよそのブッダが悟りを得る日がやってきます。この記事ではそんな成道(※悟りの意)直前のブッダについてお話ししていきます。

スープの会社で有名なスジャータも今回のエピソードが基になっています。

苦行を捨てついに悟るブッダ

6年間に及ぶ厳しい苦行を行ったブッダがいよいよ悟りを得る日がやってきます。この記事ではそんなブッダ成道(※悟りの意)の顛末についてお話ししていきます。

また、ブッダにミルク粥を施したスジャータの逸話やブッダと悪魔の対決など、ブッダ伝における有名なエピソードもご紹介します。

ブッダ瞑想の日々と梵天勧請

ブッダガヤの菩提樹の下でついに悟りを開いたブッダ。

菩提樹の下で悟ったブッダはそのまま深い瞑想の境地に入り、7日間その素晴らしい境地を楽しみました。そして7日を過ぎると立ち上がってアジャパーラ樹の下へと移動し、ここでもブッダは7日間座り続けました。

こうしてブッダは7日ごとに座を変え、合わせて49日間瞑想の境地に没頭し続けることになるのですが、この間に様々な出来事がありました。

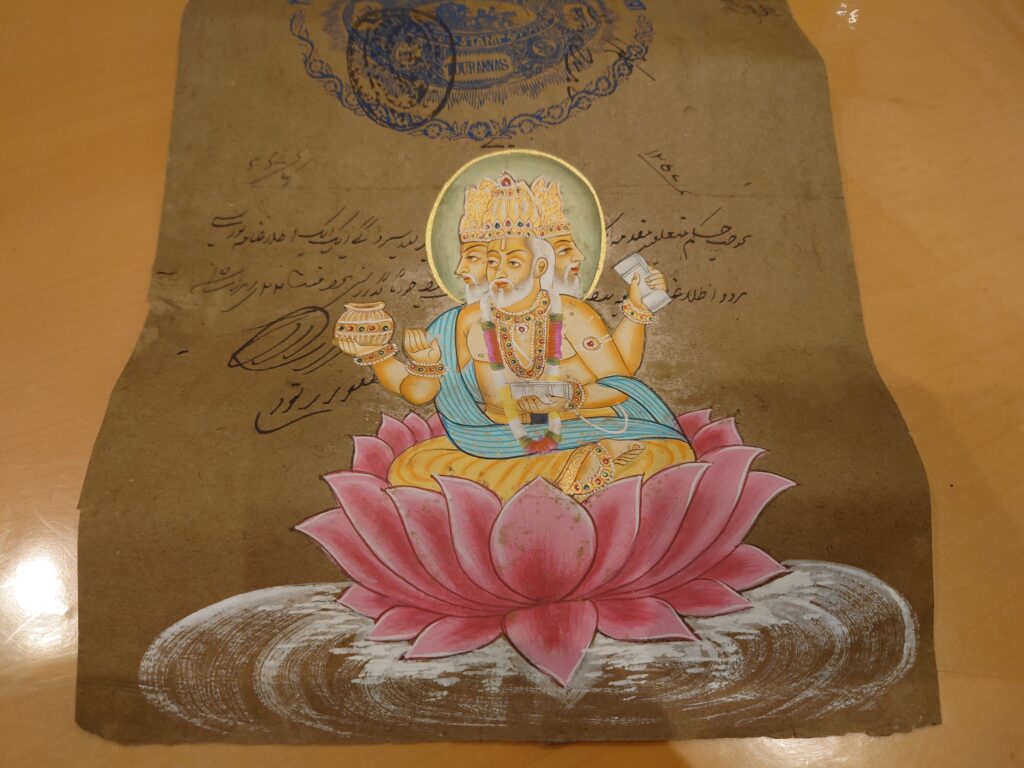

その最たるものが梵天勧請というエピソードです。人々への説法をためらうブッダにインドの最高神ブラフマンが彼のもとを訪れたのでした。

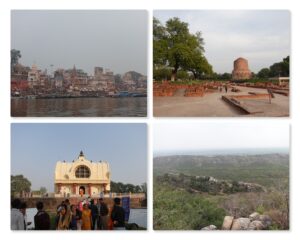

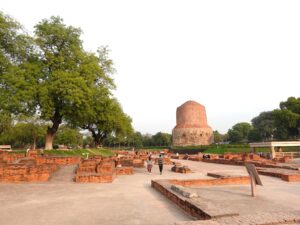

サールナート(鹿野園)での初転法輪

前回の記事では悟り直後のブッダが人々への説法をためらったことをお話ししました。

そんなブッダでありましたがインドの最高神ブラフマン(梵天)の説得により、ついに人々への説法を決意します。

この記事ではそのブッダの初めての説法についてお話ししていきます。仏教教団の歴史が始まったのはまさにこの説法からになります。

四聖諦~仏教の根本たる四つの真理とは

- 1 ブッダの説く四つの真理

- 2 苦諦(くたい)~一切皆苦。この世は苦しみの世界である

- 3 集諦(じったい)~苦しみの原因は煩悩にあると知るべし

- 4 滅諦(めったい)~煩悩を断ずることで苦しみの世界を離れた悟りに至る

- 5 道諦(どうたい)~煩悩を滅するための8つの正しい修行法

初転法輪によってついにブッダが説法を開始し、5人の修行仲間がブッダに帰依しました。この初転法輪によって仏教教団が始まったとされています。

そしてこの記事ではその初転法輪でブッダは何を説いたのかということを極簡潔にお話ししていきます。

仏教が生まれたインドの時代背景~古代インドの宗教バラモン教の歴史と世界観

ここからは一旦ブッダの生涯から離れて、インドの時代背景についてお話ししていきます。時代背景を知ればブッダの教えがいかに独特なものだったかがよくわかります。インドの歴史というスケールの大きなお話になりますが、できるだけ簡潔にお伝えしていきますので肩肘張らずにお付き合い頂ければ幸いでございます。

なぜ仏教がインドで急速に広まったのか

この記事ではいよいよブッダが生きたインドの時代背景をお話ししていきます。

実はブッダが活躍したインドの時代はインド史においても激動の時期に当たり、まさしく時代がブッダを望んでいたとも言える状況だったのです。どんなに偉大なカリスマでも、時代を無視しては存在しえません。その時代の政治経済、文化、国際情勢など多くの要因が絡まり、新たな教えが人々の間で受け入れられていきます。

そのダイナミズムを感じる上でもこの記事でお話しすることは非常に重要です。

沙門(シラマナ)とは~ブッダの仲間、ライバルたる自由思想家達の存在

この記事ではブッダのライバルたちである沙門(信仰思想家)について簡単にお話ししていきますが、難しい思想論的なものには立ち入りませんのでご安心ください。

ですが彼らがどのようなことを語っていたかを大まかにでも知ることはブッダの独自性を知る上でも重要なポイントとなります。やはり比べてみなければわからないことがあります。

ブッダの強力なライバル「六師外道」とは

この記事ではブッダの強力なライバルとなった6人の思想家「六師外道」についてお話ししていきます。「外道」と言いますと日本ではあまりいいイメージを持たれないかもしれませんが、ここではシンプルに「仏教の外の教え」という意味で用いられています。

六師外道は当時のバラモン教的世界観を否定した新興思想家「沙門」の中でも特に有力だった思想家を指します。この「沙門」と当時の時代背景については前の記事でお話ししましたので割愛しますが、この六師外道の思想を知ることはブッダの思想を知る上でも非常に重要です。彼らと比べてみることでブッダの独自性が見えてきます。

この記事では6人の名前とその思想内容を極簡潔に紹介しますが、この連載記事の目的はブッダの生涯をざっくりと見ていくという仏教入門にあります。ですのでここに挙げる思想家の名前やその思想内容を無理して暗記する必要はありません。あくまで「こういう人達がブッダと同時代にいたのだ」ということを感じて頂ければ十分です。ぜひ気楽にお付き合いください。

ブッダの教えの何が革新的だったのか

- 1 バラモン教の祭式至上主義への批判と自業自得論

- 2 バラモン教のカースト制への批判

- 3 バラモン教のアートマン(我)の否定

- 4 サンジャヤの懐疑論を超えるブッダの「無記」

- 5 人生の苦しみの原因と救いへの道筋を明確にしたブッダ

- 6 まとめ

この記事ではいよいよインドの宗教事情と照らし合わせて、ブッダの教えの何が革新的だったのかをお話ししていきます。

ブッダはサールナートでの初転法輪で初めてその教えを説きました。そしてその教えを聞いた5人の仲間たちは一瞬で悟りを開くことになります。現代人たる私達からするとここで説かれた「四聖諦」の教えはあまりにシンプルで、これで本当に悟れるのかと疑問に思ってしまうほどですが、彼らにとってはそれは実に驚くべき革新的な教えだったのです。

ブッダの教えのどこが従来の思想と異なるのか、そして5人の仲間たちの目を開かせたのはどんな教えだったのかということをここで改めて見ていきます。

仏教教団の急拡大~舎利弗、目犍連など優れた弟子たちが次々にブッダのもとへ

- 1 大商人(長者)の息子ヤサとその仲間たちの出家

- 2 三カッサパ(迦葉)の帰依~当時の強力なバラモン三兄弟がそろってブッダの教団に

- 3 六師外道サンジャヤの弟子サーリプッタ(舎利弗)とモッガラーナ(目犍連)の改宗

- 4 まとめ

この記事からはまたブッダの生涯に戻っていきます。ここからはブッダの後半生になります。インドの時代背景や彼の教えの革新性を掴んだ今、その快進撃を見ていくのはとても刺激的なものになることでしょう。

サールナートでの初転法輪によって誕生した仏教教団でありますが、ここから瞬く間に急拡大していきます。この記事ではそんなブッダ教団の急拡大の主要因となった優秀な弟子たちの参入についてお話ししていきます。

マガダ国王ビンビサーラとの再会~大国の国王達が続々とブッダへの支援を表明!

この記事では「弟子の加入」とは別の面でのブッダ教団の拡大について見ていきます。ブッダ教団がいよいよ巨大な勢力となるその瞬間が今回の記事で語られます。このビンビサーラ王との再会によってブッダ教団はさらなる展開を迎えることになりました。

スダッタによる祇園精舎の寄進~大商人による仏教教団の支援

今回の記事の主役はスダッタという大商人。彼は祇園精舎をブッダに寄進したことで有名になった人物で、あの「祇園精舎の鐘の声・・・」はこの祇園精舎から来ています。

前の記事でお話ししましたように、ブッダは大教団の長としてマガダ国を訪れていました。そしてビンビサーラ王の寄進も受けブッダ教団はしばらくの間その首都王舎城周辺に滞在していました。

そんな折、ブッダ逗留の噂を聞きつけたある商人がブッダの下を訪れます。それがスダッタでした。

彼の存在がブッダ教団に及ぼした影響は甚大です。この記事ではそんな大商人とブッダ教団について見ていきます。

ブッダ、生まれ故郷に凱旋帰国!息子ラーフラなど釈迦一族の大量出家!

有能な弟子の加入や大国の国王や大商人の支援によってブッダ教団は正真正銘の大教団として台頭してきました。

その長たるブッダがいよいよ生まれ故郷へと帰還することになります。この記事ではその顛末についてお話ししていきます。かつて国を捨て出家してしまったブッダは故郷の人々にどう迎えられたのでしょうか。

ブッダ教団にスキャンダル!?悪意ある誹謗中傷に対するブッダの対応

ここまでの記事でブッダ教団の急拡大を見てきましたが、これだけ急激に勢力が増したとなるとやはりそれを快く思わない人間も出てくることになります。

ブッダの生涯の中ではそれほど重大事件としては扱われないものではありますが、今回の記事では現代を生きる私達にも大いに参考になるエピソードをここで紹介したいと思います。

ブッダのクシナガラでの入滅

ここまで23回にわたりブッダの生涯についてお話ししてきましたが、この24回目でついにブッダの生涯も終わりを迎えることになります。

80歳のブッダは霊鷲山での説法を終えた後、最後の旅に出発します。彼は自身の寿命が残り少ないことを悟り、故郷のカピラヴァストゥへ向け歩き始めたのでした。

この記事ではそんなブッダ最後の旅と臨終についてお話ししていきます。

ブッダ死去後の仏教の歴史の極簡単な解説

- 1 ブッダ滅後の経典結集

- 2 ブッダ滅後約100年後に起こった第二次経典結集~ブッダ教団の分裂へ

- 3 アショーカ王の登場

- 4 スリランカへの仏教伝来

- 5 サーンチーの仏塔など、仏教美術が盛んに

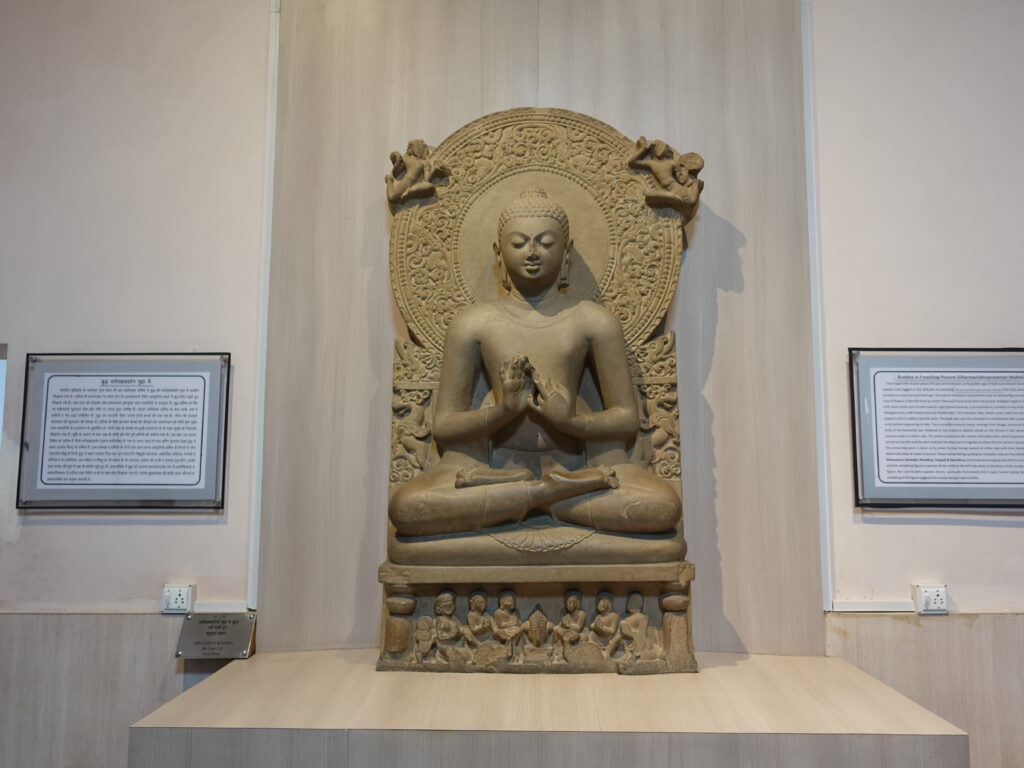

- 6 紀元後1世紀末~2世紀頃、仏像の登場

- 7 大乗仏教の誕生

- 8 中国への仏教伝来

- 9 アジャンタ、エローラ、サールナートなどインド仏教美術の全盛期

- 10 チャンドラグプタ王のグプタ王朝がインドに成立~ヒンドゥー教王朝の登場で仏教が劣勢に

- 11 中国仏教の隆盛

- 12 仏教の日本伝来

- 13 玄奘三蔵のインドへの求法の旅

- 14 インドにおける密教の流行と中国への波及。最澄と空海の入唐も

- 15 インド仏教の衰退と滅亡

- おわりに~あとがきにかえて

前の記事までの全24回でブッダの生涯を大まかに見て参りました。

この記事ではそのまとめも兼ねてブッダ死去後の仏教の歩みについて極々ざっくりとお話ししていきます。世界にまたがる2000年以上の歴史をほんの1ページでまとめるというのはあまりに無謀なことではありますが、あくまで極々ざっくりと見ていくことにします。

おわりに

以上、全25記事で【仏教講座・現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】は終了になります。

この連載はあくまで「仏教入門」ということで思想的な面にはほとんど触れませんでしたが、これらを読めばきっとブッダの生涯や彼が生きた時代についてのイメージが湧いてくるのではないかと思います。

ブッダの教えについて興味の湧いた方には入門としてぜひ佐々木閑著『仏教の誕生』や中村元訳『ブッダ真理のことば』をおすすめしたいです。

また、もっと詳しく知りたいという方には以下のおすすめ参考書リストがお役に立てることでしょう。ぜひこちらもご参照ください。

関連記事

コメント