J・ロバーツ『スターリンの図書室』あらすじと感想~読書という視点から見る斬新なスターリン伝。彼はドストエフスキーをどう見たのか。

ジェフリー・ロバーツ『スターリンの図書室』概要と感想~猛烈な読書が独裁者を生み出したのか。読書という視点から見る斬新なスターリン伝

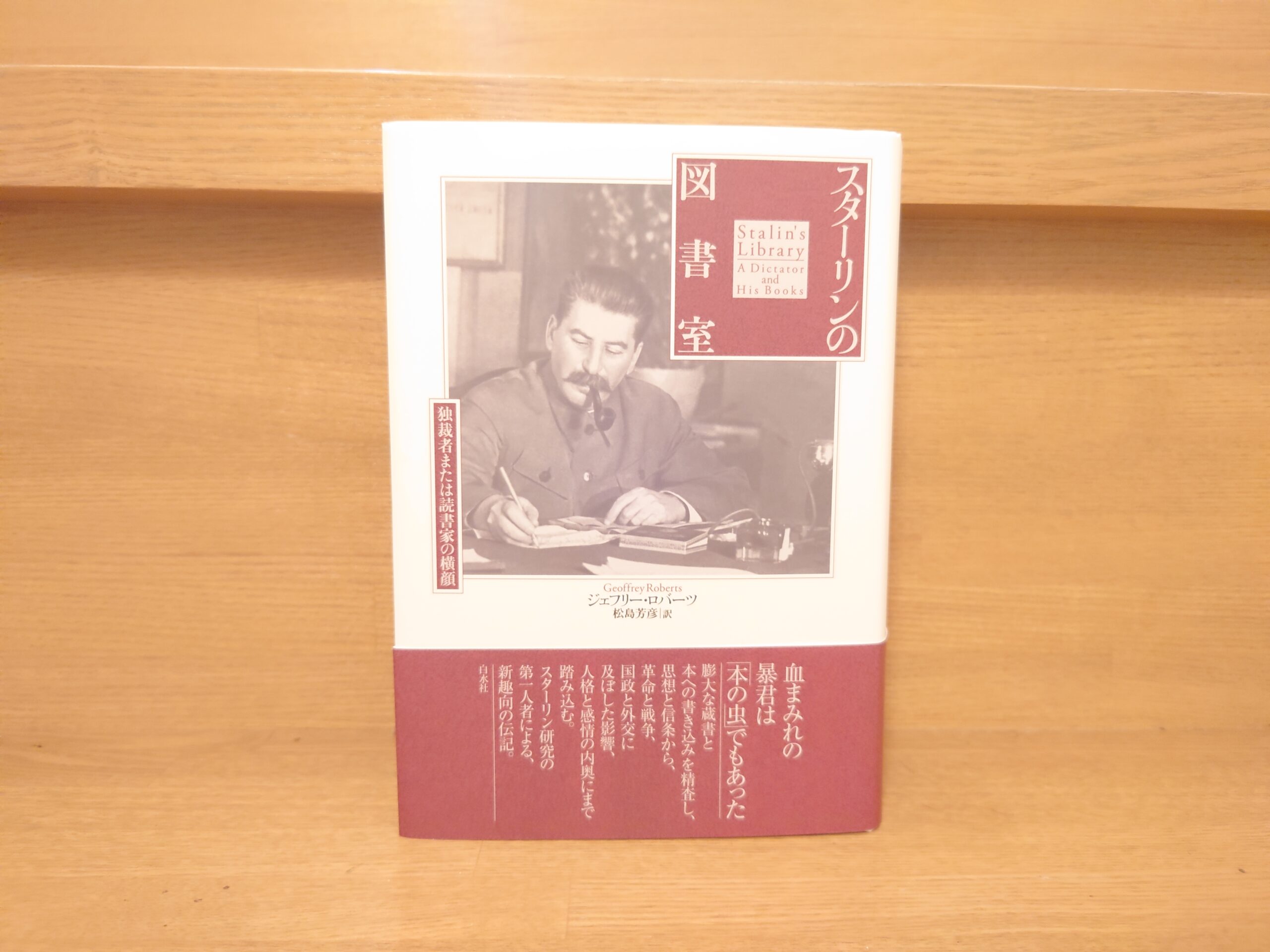

今回ご紹介するのは2023年に白水社より発行されたジェフリー・ロバーツ著、松島芳彦訳の『スターリンの図書室』です。

早速この本について見ていきましょう。

スターリンの蔵書は、マルクス、エンゲルス、レーニンの著作はもとより、トロツキーなどの政敵の著作から、ビスマルクやマキャヴェッリなどの古典、トルストイ、ドストエフスキー、ゴーゴリ、チェーホフなどのロシア文学、シェイクスピア、セルバンテスなどの外国古典文学に至るまで、読書の幅はきわめて広い。また、スターリンが興味深く読んだと思われる本には、多数の書き込みが残されていた。本書は、スターリンの膨大な蔵書と書き込みを精査して、その生涯と思索の跡をたどりながら、独裁者の本質に迫る試みだ。

逸話を紹介しよう。旧ソ連首相ルイシコフは、スターリンの蔵書であったマキャヴェッリ『君主論』を入手した。頁にびっしり書き込みが残り、まるで「独裁者の教科書」のようであったという。スターリンが下線を引いた文章を全て抜き出し、整理して出版したら、スターリンによる「マキャヴェッリ概論」になるほどだったと回顧する。

なぜ「知的な読書家」が無用な血を流したのか? 本書は、独裁者の図書室に入室して、その思想と信条から、革命と戦争、国政と外交に及ぼした影響、人格と感情の内奥にまで踏み込む。英の歴史家による、新趣向の伝記。

Amazon商品紹介ページより

上の本紹介にありますように本作『スターリンの図書室』はソ連の独裁者スターリンを「読書」という観点から見ていく斬新な伝記です。

本書とスターリンについて著者は冒頭で次のように述べています。

血まみれの暴君、黒幕の政治家、偏執狂、無慈悲な官僚、狂信的なイデオロギー信奉者。これらの性格を全て、スターリンは典型的な形で備えていた。同時に彼は知識人でもあった。会議や演説の合間は、読書、執筆、編集のために際限なく孤独な時間を過ごした。書いたものであれ語られたものであれ、文章こそが彼の世界であった。

ソヴィエトの支配者として犯したとてつもない悪行の数々を踏まえれば、スターリンは怪物扱いされても仕方がない。政敵を容赦なく叩きのめし、かつての同志を裏切り、拷問による自白書を夢中になって読み、死刑執行を命じた。無実を訴える叫びに耳を傾けず、おびただしい数の人命を奪って共産主義の暗黒世界を現出させた。このような人物と思われるのが当然だろう。道義心を持つ者なら嫌悪感を抱く。だが嫌っているだけでは、彼がなぜ、いかにしてあのような所業に走ったのかを説明することはできない。

本書は別のレンズを通してスターリンを凝視する。彼はひたむきな理想主義者、活動的な知識人であった。権力と同じように理念を大事にした。常に自己修練を怠らず、決して気を緩めず、生涯のまさに最期まで革命のために読書を続けた。彼の図書室が生まれ、蔵書が散逸し、よみがえった物語を紡ぐ。スターリンが蔵書をどのように読み、読書から何を学んだのかを探索する。

白水社、ジェフリー・ロバーツ、松島芳彦訳『スターリンの図書室』P21-22

「嫌っているだけでは、彼がなぜ、いかにしてあのような所業に走ったのかを説明することはできない。」

これは非常に重要な指摘です。スターリンを単なる大悪人と片付けてしまったらそこで思考は終了です。

なぜスターリンは独裁者となれたのか、その背景となったものは何だったのか、それを「読書」という観点から見ていく本書は非常に刺激的です。「読書」というある意味独裁者と結びつきにくいマイナーな切り口から攻めていく著者の勇気には驚くしかありません。非常に斬新です。

私自身、スターリンが猛烈な読書家であったことは以前当ブログでも紹介したモンテフィオーリ著『スターリン 青春と革命の時代』という伝記から知ってはいました。しかし、まさかこの「読書家スターリン」という一本槍で大部の伝記を書き上げてしまうのには恐れ入りました。この本の存在を知った時はそれこそ度肝を抜かれたものです。もちろん、すぐさま購入でした。

ちなみに上の『スターリン 青春と革命の時代』ではスターリンの読書について次のように記されています。

スターリンはヴィクトル・ユゴーの小説、とくに『一七九三年』を発見した。その主人公、革命派の僧侶シムールダンは彼の原型の一つになるだろう。しかし、ユゴーは神学校の教師たちから厳禁されていた。

夜になると、「黒点」が廊下を巡回し、消灯されているか、読書をしていないか、あるいはほかの自堕落な悪徳にふけっていないか、絶えず点検していた。彼がいなくなるとたちまち生徒たちはロウソクを点け、読書を再開した。

ソソ(※ブログ筆者注 スターリンのこと)はその典型で、「読書をしすぎて、ほとんどまったく眠らず、目がショボショボしていて顔色が悪かった。彼が咳をし始めると」、イレマシヴィリが「彼の手から本を取り上げ、ロウソクを吹き消した」。(中略)

若いスターリンは、急進的な若者たちの間でセンセーションを巻き起こしたロシアの作家たちから、さらにもっと影響を受けた―ニコライ・ネクラーソフの詩とチェルヌイシェフスキーの小説『何をなすべきか』である。

後者の主人公ラフメートフはスターリンにとって断固たる禁欲主義的革命家の原型になった。ラフメートフと同じように、スターリンは自分を「特別の人間」と見なすようになった。

まもなくスターリンは、別の禁書を読んでいる現場を「学校の階段の上で」取り押さえられ、そのために「校長命令で、監禁室への時間延長収容と厳しい叱責」を受けた。

彼は「ゾラを崇拝していた」。このパリ作家の小説で彼のお気に入りは『ジェルミナール』だった。彼はシラー、モーパッサン、バルザック、サッカレーの『虚栄の市』を翻訳で、プラトンをギリシャ語の原典で読み、ロシア史とフランス史を読んだ。

そしてこれらの本をほかの生徒たちに回した。彼はゴーゴリ、サルティコフ=シチェドリン、チェーホフを熱愛し、その作品を暗記した。そして「暗唱することができた」。

トルストイに感嘆したが、「そのキリスト教には退屈した」。後年彼は、贖罪と救済に関するトルストイの瞑想のかたわらに「ハハハ」と書きなぐることになる。

革命の陰謀と裏切りに関するドストエフスキーの傑作『悪霊』の一冊にはたくさん印をつけた。

これらの本は神学生たちのサープリスの下にくくりつけてひそかに持ち込まれた。後にスターリンは冗談で、これらの本の何冊かは革命のために書店から「収奪」(万引き)しなければならなかったと語った。

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、松本幸重訳『スターリン 青春と革命の時代』P121-123

※一部改行しました

若きスターリンの恐るべき読書欲がここからうかがわれます。彼は晩年にいたるまで読書を続け、その教養は一流の文化人にも匹敵するほどでした。

本書『スターリンの図書室』ではここからさらに詳しくスターリンの読書について知ることになります。彼の年代年代において読書がどのような影響をもたらしていたのかということをじっくりと見ていくことになります。

その中でも私にとって印象に残ったのはやはりスターリンのドストエフスキーに対する見解です。ここ数年間ドストエフスキーを学んできた私にとってここは見逃せないポイントでした。

スターリンがどのようにドストエフスキーを見ていたかを知る重要な手がかりですので、少し長くなりますがじっくり読んでいきます。

ドストエフスキーとゴーゴリ

スターリンはフョードル・ドストエフスキーについても、ソヴィエトの若者に有害な作家であると考えていた。スターリンは一九四八年一月、ユーゴスラヴィアの共産主義者ミロヴァン・ジラスに、ドストエフスキーは大変な反動主義者であると同時に偉大な作家であると語った。スターリンと、ジラスの会話にドストエフスキーが登場したのは、これが初めてではない。スターリンは一九四五年四月、ユーゴスラヴィアに進軍した赤軍の乱行に対する苦情を聞いて、「もちろん、ドストエフスキーは読んだであろうね?」と尋ねた。

人間の魂、人間の心がいかに複雑であるか分かるだろう?まあ、考えてもみたまえ。スターリングラードからべオグラードまでの数千キロにも及ぶ距離を、荒廃した祖国で同志や最愛の人々の屍の間を進んで戦い抜いた男のことを。そんな男がどうして正常に反応できるだろう?そんな恐怖をくぐり向けた後で女性と楽しんだからといって、何を大騒ぎするのか?君は赤軍を理想化していたのだ……赤軍は理想の存在ではない。重要なのは、それがドイツ人と戦っていることなのだ。

スターリンの娘スヴェトラーナは文学を学ぶ学生だった。父について「私の父は、詩や深い精神性を持つ芸術に興味がなかった」と回想している。「それでもドストエフスキーについては、〝大した心理学者だ〟と私に言ったことがある。残念ながら、私は父が何を言いたかったのか尋ねなかった。『悪霊』の深淵な社会心理のことだったのだろうか。それとも『罪と罰』にみられる人間行動の分析についてであったのだろうか」

ジダーノフの副官ドミートリー・シェピーロフはある日、ジダーノフから執務室に呼び出された。スターリンはドストエフスキーの政治や社会に関する哲学をソヴィエトの批評家たちが無視していることを気にかけている。ジダーノフはそう言い、スターリンの言葉を反復して、シェピーロフに聴かせた。

ドストエフスキーの見るところでは、我々一人一人の内面に悪魔的で倒錯したものがある。唯物論者でも無神論者でも、あるいは……ああ、恐ろしい……社会主義者でも、悪魔的なものが勝利して犯罪者にしてしまう。なんという絶望的な哲学であろうか……ゴーリキーがドストエフスキーをロシアの民衆が擁する〝悪魔のごとき天才〟と呼んだのも無理はない。ドストエフスキーの傑作は驚くべき力量により、虐げられ傷ついた多くの人々、権力者の粗野な振る舞いを描いている。しかし、何のために?虐げられたり傷ついたりした人々を、悪、抑圧、残虐との闘いに駆り立てるためだろうか?とんでもない。ドストエフスキーは闘争の放棄を呼びかけている。彼は謙遜、受容、キリストの美徳を追求している。彼の考えでは、それ以外にロシアを社会主義という破局から救う道はないのだ。

あらゆる回想録と同様に、シェピーロフの話も注意深く受け止めなければならない。だがスターリンが作家をどう評価するかで、政治の潮流が決まる。一九五二年はゴーゴリの死から一〇〇年の節目だった。ソヴィエトでは彼の生涯と作品を大々的に回顧した。一九五二年三月にボリショイ劇場で催された記念集会で、主賓格の講演者はマルクス、レーニン、スターリンがゴーゴリを認めたのは、彼が「暗黒と憎悪の勢力、地球の平和を脅かす全ての勢力との闘いにおいて、鋭い風刺を携えた偉大な味方であったからだ」と述べた。同じ日に『プラウダ』はスターリンの意見と推察される論評を掲載した。「ソヴィエト文学は共産主義者の新しい倫理を先取りするものである。多彩な人生をあるがままに描き、人民に敵対する停滞と後進性を容赦なく暴き出す使命を帯びている。我々は新たなゴーゴリ、シチェドリンを必要としている」。一九五二年一〇月の第一九回党大会でゲオルギー・マレンコフが行った演説は、『プラウダ』の論評を踏襲している。演説草稿にはスターリンが入念に手を入れた。「我々はソヴィエトのゴーゴリとシチェドリンを必要としている。我々の進歩を妨げる全ての好ましくないもの、腐敗、滅びゆくものを、風刺の炎で焼き払うのだ」

白水社、ジェフリー・ロバーツ、松島芳彦訳『スターリンの図書室』P332-335

※太字はスターリンの言葉です

「ドストエフスキーは闘争の放棄を呼びかけている。彼は謙遜、受容、キリストの美徳を追求している。彼の考えでは、それ以外にロシアを社会主義という破局から救う道はないのだ。」

私はこの箇所を読み驚きました。スターリンはやはりドストエフスキーのことを深く理解しています。そしてマルクス主義というイデオロギーに対する脅威も明確に認識していました。だからこそスターリンはドストエフスキーを恐れていたのでしょう。

そしてその直後の解説にあった「スターリンが作家をどう評価するかで、政治の潮流が決まる」という言葉も非常に重要です。と言いますのも、ソ連においてはドストエフスキーがソ連的なイデオロギーによって再解釈されることになったからです。このことについては以前当ブログでも紹介したクドリャフツェフ著『革命か神か―ドストエフスキーの世界観―』でその過程を詳しく見ることができます。

ドストエフスキーは生前から共産主義や革命闘争を明確に否定していました。このことについても当ブログでは以前「【スイス旅行記】(17)共産主義、社会主義革命家を批判したドストエフスキー~ジュネーブでの国際平和会議の実態とは」の記事でお話ししました。

そんな共産主義に明確に反対していたドストエフスキーがソ連のイデオロギー解釈の手を通れば、ロシア皇帝の暗殺を肯定した革命家になってしまうのです。このことについては「『ロシア正教古儀式派の歴史と文化』~ドストエフスキーは無神論者で革命家?ドストエフスキーへの誤解について考える」の記事でも論じましたが非常に根深い問題です。

『スターリンの図書室』という本から随分と横道に逸れてしまいましたが、ここ数年間ドストエフスキーを学んできた私にとっては特に印象に残ったことでありました。

さて、ここまで長々とお話してきましたが、独裁者スターリンが猛烈な読書家であったということは多くの方にとっては意外なことだったかもしれません。この本で語られることはかなり刺激的です。斬新な切り口から歴史を見ていける興味深い作品です。

ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「ジェフリー・ロバーツ『スターリンの図書室』~読書という視点から見る斬新なスターリン伝。彼はドストエフスキーをどう見たのか。」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

関連記事

コメント