『マヌ法典』概要と感想~インド・ヒンドゥー教社会の礎。世界創造から人間の理法まで壮大な規模で説かれた聖典

『マヌ法典』概要と感想~インド・ヒンドゥー教社会の礎。世界創造から人間の理法まで壮大な規模で説かれた聖典

今回ご紹介するのは2013年に平凡社より発行された渡瀬信之訳の『マヌ法典』です。

早速この本について見ていきましょう。

『マヌ法典』は世界創造から社会と人生の理法を説き、インド社会の原型を規定したヒンドゥー教の古代法典であり、インド古典文学の至宝でもある。サンスクリット原典からの全訳。

『マヌ法典』は、B.C.2世紀からA.D.2世紀にかけて成立した代表的なインド古典法。ヒンドゥー教の教義の支柱として、今日までインド社会の社会文化規範の基底を成す。

Amazon商品紹介ページより

前回の記事では『マヌ法典』の解説書である渡瀬信之著『マヌ法典 ヒンドゥー教世界の原型』を紹介しました。

この解説書は非常にクオリティーが高く、『マヌ法典』を読むにあたりぜひぜひおすすめしたい一冊でありますが、いよいよ今回その本丸たる『マヌ法典』を読むことになりました。

上の本紹介にもありますように、『マヌ法典』は紀元前2世紀から紀元2世紀に編纂されたとされるインドの聖典です。この聖典は今日のインド社会にも大きな影響を与え続けています。

巻末の「解題」では『マヌ法典』について次のように解説されています。

本書『マヌ法典』(Mānava-dharmaśāstraもしくはManu-smṛti)は、ダルマシャーストラ(dharmaśāatra)と総称される一大文献群の一つである。

紀元前六世紀頃、禁欲苦行主義の台頭によってそれまでの家中心の正統的な社会が揺らぎ、社会の再編が求められた。その際、社会再編の切り札とされたのが、社会の中核としてのブラーフマナ、クシャトリャ、ヴァイシャ、シュードラの四ヴァルナ(身分)体制の確立であり、それらそれぞれの確たる行為規範を策定することであった。これがダルマシャーストラ編纂の始まりである。ダルマシャーストラは、四ヴァルナのそれぞれにとって、決して犯してはならないダルマすなわち本来的で、聖なる正しい生き方・あり方を定め、それをもって正統世界の行為規範とすることを目指した。そしてこの後、十九世紀半ばまで、ダルマシャーストラはその使命を果たし続けることとなった。

ダルマシャーストラは字義どおりには「ダルマに関する教え」を意味する。しかし、ダルマの語が漢訳仏典の中で「法」と訳され、それが我が国に伝えられて以来、これまで、ダルマシャーストラは一般に「法典」と訳され、結果として、「法律書」と誤解されることとなった。ダルマシャーストラは確かに行為規範書ではあるがそれは決して「法律書」ではない。ダルマシャーストラにおける行為規範は、『マヌ法典』を一読すれば明らかなように、法律よりもはるかに幅の広い行為規範である。そこには、刑罰の対象となり司法の場で裁定されるいわゆる法律に属する規則が含まれているが、ダルマシャーストラの本質は、幼児期から老年期までの、人として生涯いかにあるべきかを事細かく確定することである。法律および司法に相当する部分(ヴィヤヴァハーラ)はダルマシャーストラの一部でしかない。しかし後代、ダルマニバンダの時代になって、司法部分が抜き出され、いわゆる法律書が独立して編纂されるようになったことも確かである。(中略)

『マヌ法典』は第二期のスムリティの最古を飾り、およそ紀元前二世紀から紀元後二世紀の間に、前代のダルマスートラを引き継いで編纂された。しかし、形式・内容の完成度および格調の高さから、ダルマシャーストラ史上に不動の地位を確立し、文字通りその後のヒンドゥー教世界の聖典となった。

平凡社、渡瀬信之訳『マヌ法典』P499-500

ここで述べられるように『マヌ法典』は単なる法律書のようなものではありません。『マヌ法典』を読み始めてまず驚くのは、いきなりこの聖典が天地創造の話から始まるということです。ブラフマンという創造主を中心にした壮大な宇宙論、世界観がまず語られ、そこから人はいかに生きるべきか、何を規範とし生活の掟としていくのかが語られていきます。

また、『マヌ法典 ヒンドゥー教世界の原型』でも説かれていたのですが、単に生活規範やシステムを羅列していくのではなく、そこにブラフマンという創造主による宗教的権威付けがなされているところにポイントがあります。

さらに『マヌ法典 ヒンドゥー教世界の原型』では『マヌ法典』における「人生論」について次のように解説されていましたのでそちらを引用します。

ひとの人生はこの世と死後の運命をも含み、しかもそれは無意味であってはならないものである。『マヌ法典』は、ひとの誕生はこの世のみならずあの世においても「効果ある姿(一ニ・九三)でなければならないと考える。このことはさまざまな言い方で表現されるが、頻繁に出てくるのは「成就」(シッディ)という言葉である。この語は成就の具体的な内容が告げられることなく用いられるが、それは、この世界でのさまざまな願望の成就と、死後に人間が到達すべき究極の境地の獲得という両方を含んでいる。

この世において望まれる成就に関して最も頻繁に登場するのは、長寿、名声、富、幸福、子孫である。ここにはブラフマニズム世界の伝統的な価値と生き方が顔を出す。浮び上がってくるのは、行ない正しくして世間の評判を勝ち得、正しい仕方で富を蓄積し、子孫に恵まれ、長寿を全うして幸せに暮すという生活像である。このような生活像にヴァルナ特有の目的が加わる。バラモンの場合は主として知力の増大であり、クシャトリャの場合はカ、そしてヴァイシャの場合は富の増大であった。

『マヌ法典』は次のように言う。

以前の失敗のために自分自身を軽蔑してはならない。死ぬまで幸せを追い求めるべし。それを得がたいと思ってはならない。(四・一三七)

この言葉は人生に対する『マヌ法典』の結論であると考えてよい。それは基本的に現世肯定であり、名声や富あるいは子孫すら捨てた林住、遍歴の禁欲主義者のそれとは無縁であった。

中央公論社、渡瀬信之『マヌ法典 ヒンドゥー教世界の原型』P52-53

「以前の失敗のために自分自身を軽蔑してはならない。死ぬまで幸せを追い求めるべし。それを得がたいと思ってはならない。(四・一三七)

この言葉は人生に対する『マヌ法典』の結論であると考えてよい。それは基本的に現世肯定であり、名声や富あるいは子孫すら捨てた林住、遍歴の禁欲主義者のそれとは無縁であった。」

これは『マヌ法典』について考える上で決定的に重要な箇所ではないでしょうか。

『マヌ法典』は仏教やジャイナ教、無数の出家修行者への反論という側面を持った聖典です。仏教が厭世的で欲望を滅する形を理想としたのに対してヒンドゥー教の聖典は現世肯定で願望成就も否定しません。こうしたところにも後にインドで仏教が滅亡し、ヒンドゥー教が繁栄を極める理由があったのかもしれません。これは非常に興味深い指摘です。

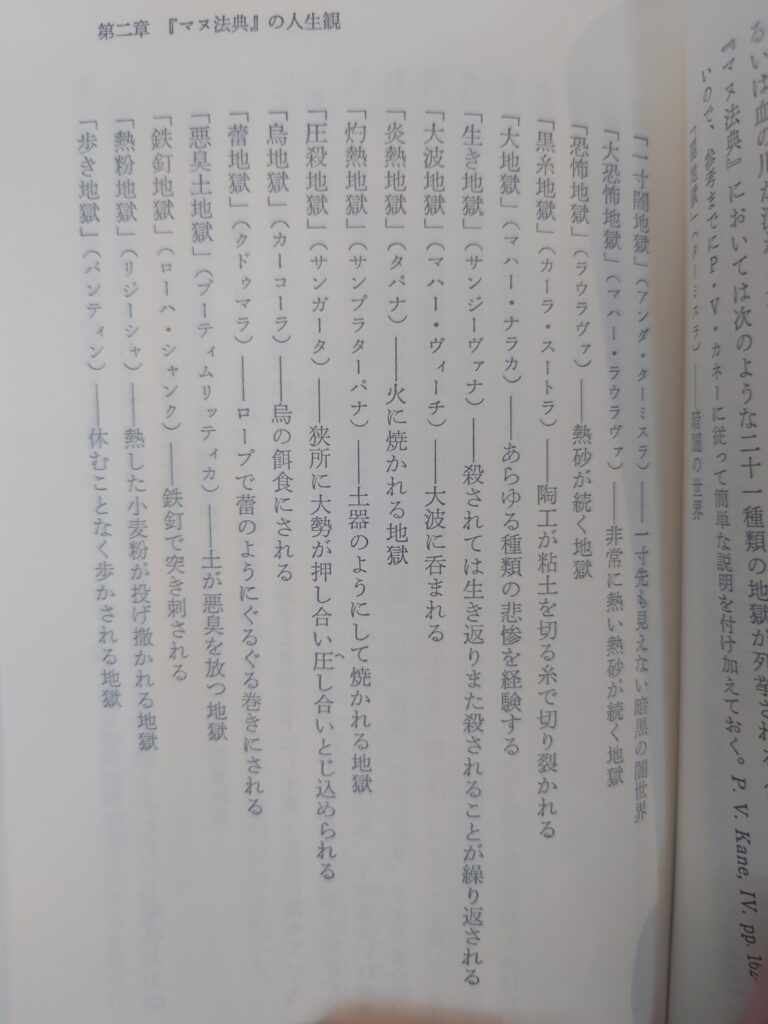

また、『マヌ法典』の中にはヒンドゥー教世界における地獄の一覧も語られるのですがこれまた驚きの内容でした。

わかりやすいリストが『マヌ法典 ヒンドゥー教世界の原型』にありましたのでこちらから引用します。

いかがでしょうか。私はこれを見て度肝を抜かれました。と言いますのも、ここに出てくる地獄が仏教の地獄とそっくりだったからです。仏教の地獄については『正法念処経』や源信の『往生要集』が有名ですがまさにそこで説かれる地獄とほぼ同じです。

やはり仏教もヒンドゥー教世界と関係しあって存在していたのだなというのがよくわかりました。

『マヌ法典』を読んでいるとまさに生活のあらゆる場面にヒンドゥー教の実践や思想が組み込まれていることを強く感じます。さらにそれだけでなく誕生から死までの通過儀礼においても細かな規定が定められていることもわかりました。まさに生まれてから死ぬまで、いや死後の世界までヒンドゥー教の世界観が貫かれているということを強く感じました。

こうしたヒンドゥー教世界の中にインドの仏教徒たちも生きていたわけです。仏教は在俗信者の日常生活や儀礼にはあまり介入しないという方針を取っていましたので、彼らの生活は仏教徒でありながらその日常生活や儀礼は相変わらずヒンドゥー教世界の枠組みの中にあったとされています。

この辺りの事情については『新アジア仏教史02インドⅡ 仏教の形成と展開』や奈良康明著『〈文化〉としてのインド仏教史』などの近年の研究でも指摘されていますが、『マヌ法典』を読んでそのことについて改めて実感することとなりました。これほど強固にヒンドゥー教が人々の生活規範を形作っていたとしたらそれはもう抜け出すことも無視することも困難でしょう。釈尊在世時から時を経て仏教とヒンドゥー教が相互に絡み合っていくのも無理はないなと感じたのでありました。

さらに言えば、釈尊在世時からこのようなヒンドゥー教(当時はバラモン教)的な世界観が人々の中にあり、それらが主流をなしていたインドにおいて仏教がアウトサイダーとして生まれたのだということも改めて強く認識しなければならないなとも感じました。私たち僧侶は仏教について考えるとどうしても仏教側からの視点になってしまいがちです。ですがインドはそう一筋縄でいく存在ではありません。とにかく複雑。そして昔も今もやはりその主流はヒンドゥー教的な世界だったのだというのを改めて考えなおす必要があるのかもしれません。(イスラーム統治時代もありましたが)

いずれにせよ、仏教はインドに生まれ、消滅していきました。そして今もなお根付き、生き続けているのはヒンドゥー教です。となるとヒンドゥー教について学ぶことはインドでなぜ仏教が衰退していったのかを知る大きな手掛かりになるのは間違いありません。

上で紹介した『マヌ法典』の現世肯定的な側面はその中でも特に大きなポイントになるのではないかと私は感じています。

『マヌ法典』は仏教を学ぶ上でも非常に意味のある聖典です。ぜひ渡瀬信之著『マヌ法典 ヒンドゥー教世界の原型』とセットで読まれることをおすすめします。

以上、「『マヌ法典』~インド・ヒンドゥー教社会の礎。世界創造から人間の理法まで壮大な規模で説かれた聖典」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント