網野善彦『異形の王権』あらすじと感想~バフチンの理論にもつながる中世の日本文化を知るのにおすすめ

網野善彦『異形の王権』概要と感想~バフチンの理論にもつながる中世の日本文化を知るのにおすすめ

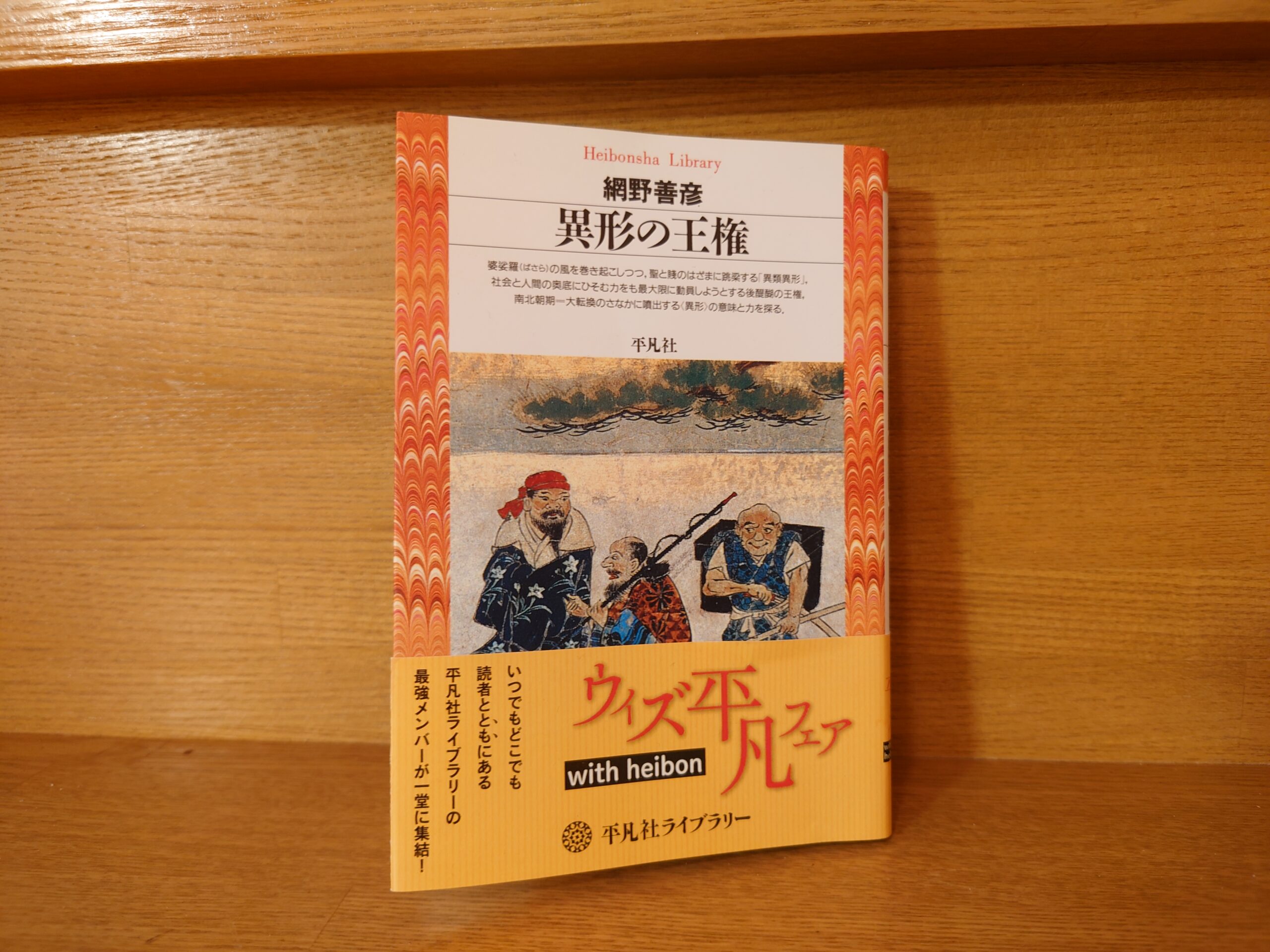

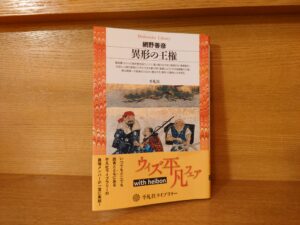

今回ご紹介するのは1993年に平凡社より発行された網野善彦著『異形の王権』です。私が読んだのは2020年初版第27刷版です。

早速この本について見ていきましょう。

婆娑羅の風を巻き起こしつつ、聖と賎のはざまに跳梁する「異類異形」、社会と人間の奥底にひそむ力をも最大限に動員しようとする後醍醐の王権、南北朝期=大転換のさなかに噴出する〈異形〉の意味と用を探る。

Amazon商品紹介ページより

私がこの本を手に取ったのは前回の記事で紹介した『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』がきっかけでした。

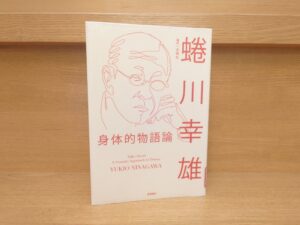

演出家蜷川幸雄さんが「座右の書」として愛読していた『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』。この本について蜷川さんは『身体的物語論』で次のように語っています。

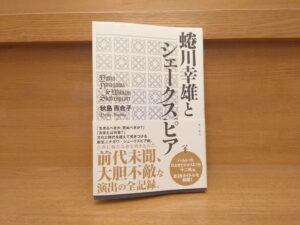

日本人は、英語を使う国民ではないから、シェイクスピア劇には「英語なのでわからないこと」がいっぱいあります。わからないことをわかるようにするためには、ビジュアルを使って補うなど、あらゆるものを、日本人の記憶と結びつけて理解できるように、シェイクスピアを咀嚼していくということが必要ではないかとぼくは思っています。

それと、目線を低くすることも心がけています。シェイクスピアの時代の観客でいえば、立ち見のお客さんの目線ですね。シェイクスピア劇は、最下層の民衆から、貴族や商人や王様たちの上層のことまで描いていて、客席の構造が戯曲の内容に反映されているんです。客席中央の土間は民衆のもので、それを取り囲むバルコニー席が貴賓席。シェイクスピアは、土間に立って、わいわい酒を飲んだり、野次ったりしている観客の目線でも劇を作っているんです。ぼくは、その民衆的な目でドラマをつかまえようと努力しているので、それが舞台全体をわかりやすくしているのではないかと思いたいですね。『フランソワ・ラブレーの作品とルネッサンスの民衆文化』(編注:ロシアの哲学者ミハイル・バフチンによる民衆と祝祭のことを書いた書)を座右の書のように置きながら、こういう視点でシェイクスピアをうまく描けたら良いなと常に願っているんです。

徳間書店、蜷川幸雄『身体的物語論』P73-74

「『フランソワ・ラブレーの作品とルネッサンスの民衆文化』(編注:ロシアの哲学者ミハイル・バフチンによる民衆と祝祭のことを書いた書)を座右の書のように置きながら、こういう視点でシェイクスピアをうまく描けたら良いなと常に願っているんです。」

まさにこの言葉ですね。

蜷川さんは自身の演劇を語る際、民衆的な劇を大切にしているということをよく語ります。抽象的で洗練された劇よりも、もっと混沌としたエネルギーに満ちた舞台を蜷川さんは求めます。

その演劇論のベースとなったのが『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』になります。

そして最近書店に足を運んだ時、ふとこの『異形の王権』という本が目に入ったのです。その瞬間私は思ったのです。「これはまさにバフチンの理論と重なるのではないかと」。

実際この本を読んでみて平安末期から鎌倉、南北朝時代における民衆・悪党たちのエネルギーというものを感じることになりました。この本では彼らの服装や身なり・道具に注目して中世の社会状況を見ていきます。バフチンの理論と同じく、王侯貴族たち、階級の上側の人間達とは違う人々の存在がいかに社会全体に大きな影響を与えていたかがわかります。

もちろん、バフチンが語る内容そのままがこの本では語られるわけではありませんが、「異形」という、いわゆるアウトロー、混沌とした存在がいかに人間世界に大きな影響を与えたのかということを考えさせられます。

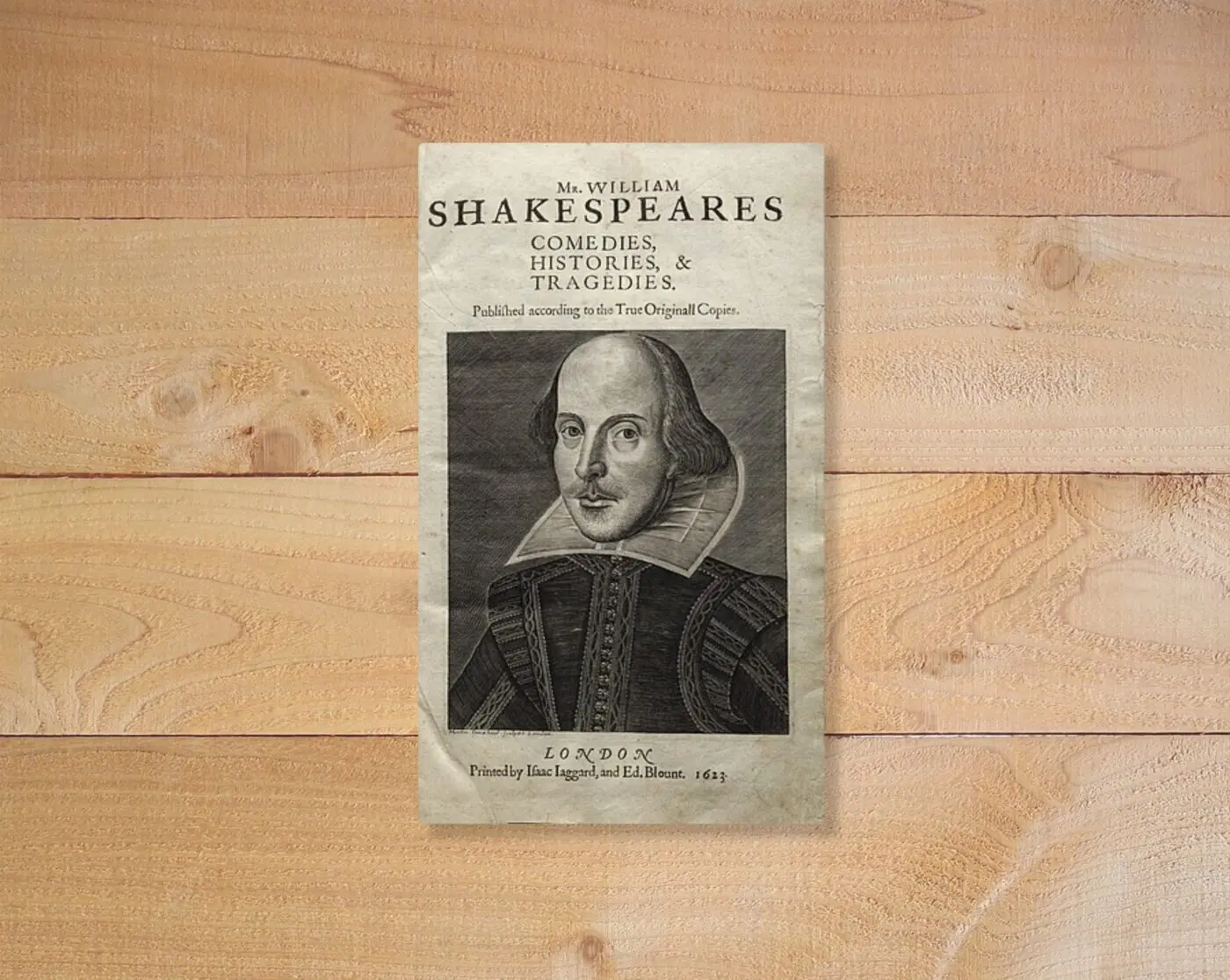

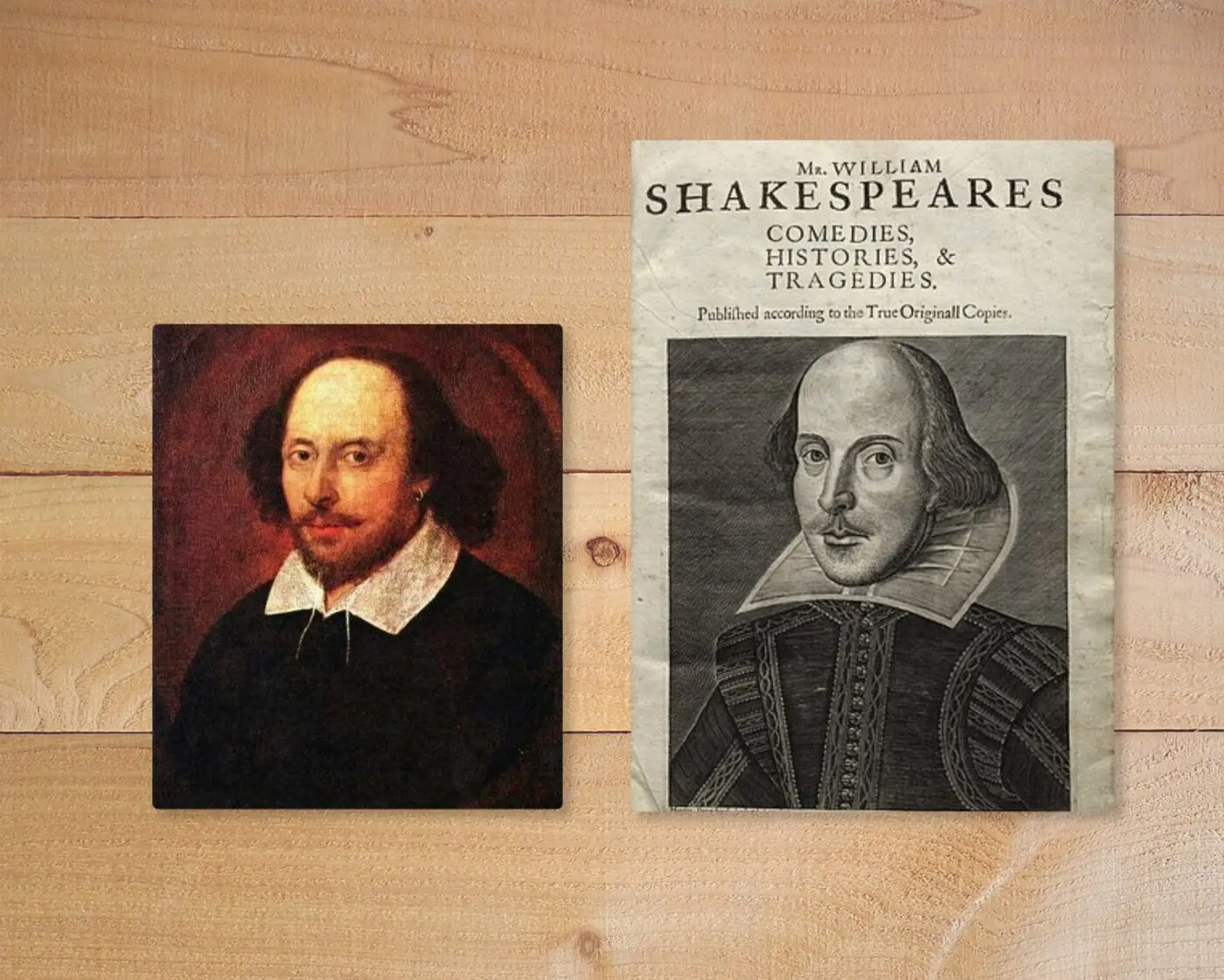

シェイクスピアはそんな人間世界の混沌としたエネルギーを表現し、時代や国を超えて愛されてきました。だとすれば、それは人間的に普遍なものを明らかにしたとも言えるでしょう。つまり、それはヨーロッパを超えて日本の社会でもそのような文化が必ずあったはず。それを確認できたのが本書での大きな収穫でした。

これから先私は仏教や日本の歴史・文化を学んでいきます。特に浄土真宗の開祖親鸞聖人が生きた平安末期から鎌倉時代はじっくりと見ていきたいと考えています。

これまで「親鸞とドストエフスキー」をテーマに世界文学を含めて学んできましたが、やはり最後は日本の歴史・文化とも繋がってきます。海外のことを学んだ上で日本の歴史・文化を改めて見直してみることで新たなものが見えてくることでしょう。私も楽しみです。

シェイクスピア、蜷川幸雄、バフチン、日本の中世と様々な人物・文化が繋がった興味深い読書になりました。かなりマニアックな内容ですが、日本の文化を知る上でも興味深い作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「網野善彦『異形の王権』~バフチンの理論にもつながる中世の日本文化を知るのにおすすめ」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント