蜷川幸雄『身体的物語論』あらすじと感想~現代の若者やその時代について巨匠は何を思うのか。演劇を通して見た私たちへの提言

蜷川幸雄『身体的物語論』概要と感想~現代の日本人やその時代について巨匠は何を思うのか。

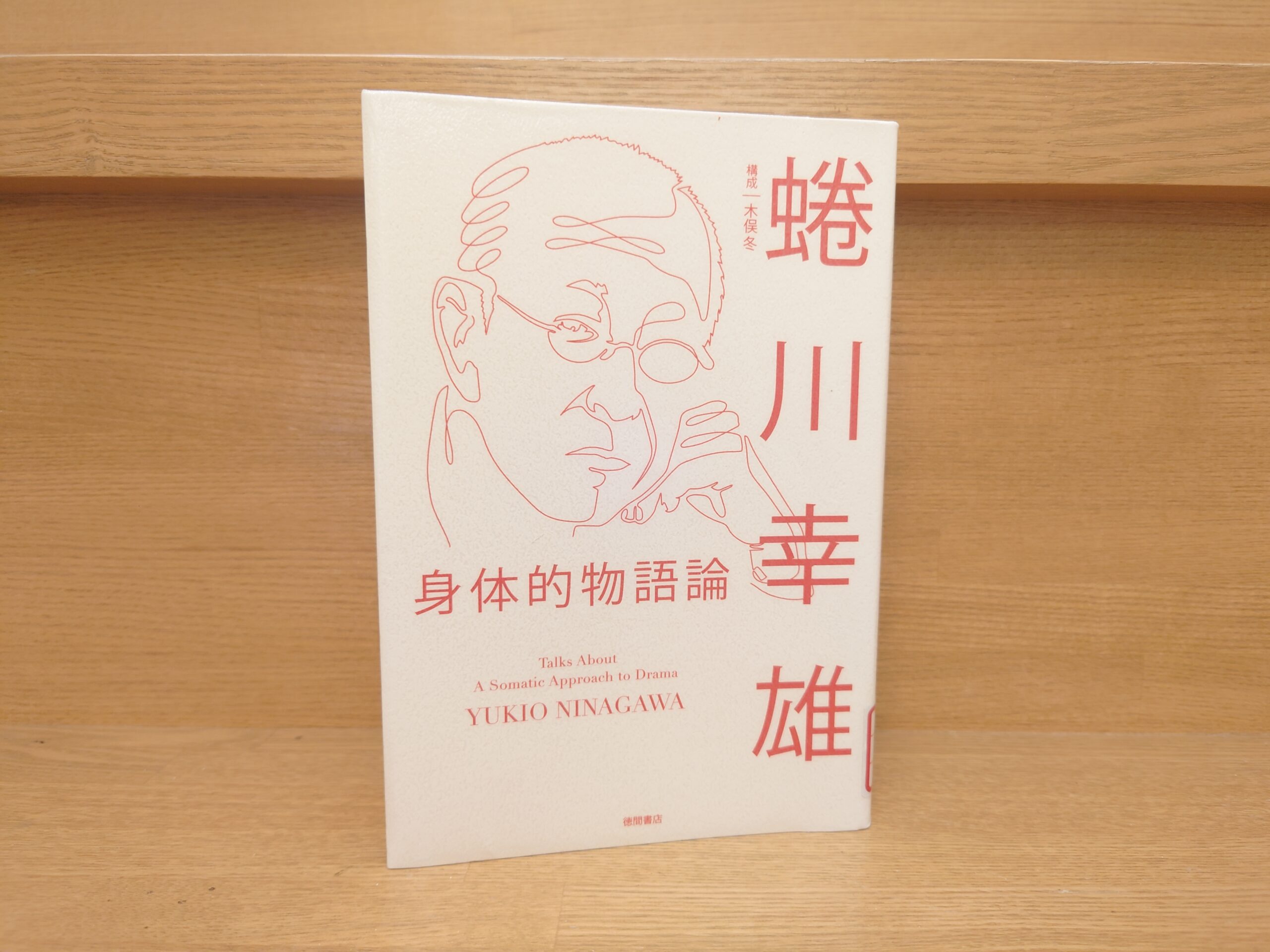

今回ご紹介するのは2018年に徳間書店より発行された蜷川幸雄著『身体的物語論』です。

早速この本について見ていきましょう。

2016年5月に逝去した世界的演出家・蜷川幸雄。生前に彼が残した「身体」「物語」についての考察を書籍化。約60年の演劇人生のなかで、日本人の現代性を象徴する俳優たちの身体を見つめてきた。蜷川が俳優の身体を語ることは時代を語ることであり、人間存在の本質を考察することでもある。雑誌掲載されたものを再編集し、本書だけに語った語り下ろしインタビューを掲載した。構成・木俣冬による関係者らの証言を集めたレポートも併録。

Amazon商品紹介ページより

この本は蜷川幸雄さんが残した「身体」、「物語」についての考察がまとめられた作品です。『身体的物語論』というタイトルを見ると何か哲学的で難しそうなイメージが湧いてきますが全くそのようなことはありません。構成を担当した木俣冬氏は巻末で次のように述べています。

この本の蜷川幸雄さんの談話の大半は、2012年に創刊された(現在休刊)雑誌「マグナカルタ」(島地勝彦責任編集 ヴィレッジブック)で、蜷川さんの演劇活動を通しての人生観や身体論を語ってもらうという趣旨ではじめられたもので、連載中は「日本人の身体」というタイトルがついていました。

演劇に詳しい人、親しんでいる人をメインターゲットにした「身体論」ではなく、演劇をふだんあまり見ない人にも蜷川さんの演劇がいかに日本人や時代を捉えているか読んでいただきたいという編集部の平井悠太郎さんと構成を担当した私の思いに蜷川さんが応えてくれたものです。

蜷川さんはいつも、大手メジャーの新聞であろうと街のタウン誌であろうとどんな媒体でも時間さえあれば取材を受けるとおっしゃって、むしろ、ふだんあまり蜷川さんと接する機会のない人間が取材に来たとき、真摯に演劇や蜷川さんに興味を持ってさえいれば、きちんと応えていらした気がします。この本の中にも出てきますが、かつてご自身が演劇界で孤立を強いられたとき、演劇界と違う媒体の書き手が蜷川さんの演劇を応援してくれた記憶をお持ちだったからではないでしょうか。

蜷川さんは理論よりも実践を選択しようとされていたように思いますし、〝日本人の身体〟はひとりひとり固有のものであると同時に、まずは「心」であるということで、その具体例を挙げていくことで、ひとりひとりの物語が浮き上がってくる内容になったと思います。稽古場で、ハムレット役の藤原竜也さんに「自分の信じる声の大きさでいい」とおっしゃったこと、それがすべてのような気が私はしていますが、それもまたひとりひとりが思うこと、信じることでいいと思います。

徳間書店、蜷川幸雄『身体的物語論』P204-205

「演劇に詳しい人、親しんでいる人をメインターゲットにした「身体論」ではなく、演劇をふだんあまり見ない人にも蜷川さんの演劇がいかに日本人や時代を捉えているか読んでいただきたい」

こう述べられるように、専門家が語る哲学論ではなく、普段演劇に親しまない方にも気軽に読めるようにとの思いでこの本は作られています。

たしかにこの本を読んでみても、難しい専門用語や哲学議論は出てきません。ひとつひとつの話が身近かつ具体的でとてもわかりやすいです。

一例として蜷川さんが現代の若者について語った箇所をご紹介したいと思います。

現代の若者たち―主に三〇歳以下の人たちの姿形や皮膚感はみんな似ていますね。一様にヒョロッとやせていて、重心が高く、肌質がツルツルしていて表情が単調。それから声が小さい。高齢者たちとの劇団活動と並行して、一〇代から三〇代までの若者たちの劇団、さいたまネクスト・シアターの活動も行うなかで、そういった傾向を感じます。殊にここ二、三年オーディションを受けにくる若者に顕著です。テレビを見ていても、みんな似ているなあと思う。そんな彼らをぼくは「鉛筆」かと「アスパラガス」とか呼んでいますけど。近年、ドラマ『鈴木先生』で注目された長谷川博己君(77年生まれ)はそういう現代人を代表する草食系の身体をもっているから、今を描く映像の世界で重用されているのだと思います。(中略)

七〇年代はみんな違う顔と身体をもっていました。石橋蓮司や蟹江敬三(44年生まれ)の若い頃は今のあの風貌がまんま若くなったような感じでゴツゴツ汚い顔をしていました。蟹江はジャガイモみたいだし、蓮司は苔が生えているような顔だった。七〇年代の身体は皮膚感覚がデコボコ、ザラザラしていた。現実と自分の身体が触れ合うとやすりにかかったように血だらけになる。そんな皮膚感覚がありました。緑魔子さんみたいなやせて屈折した身体をもった女優さんは昔も珍しく、真山は今でも通じるような身体をしていました。七〇年代はそういう多様なキャラクターがひとつの場に集まって仕事として通用する時代だったと思うんですよ。(中略)

今の若者は、敵を作らない身体になっているんじゃないかと思うんですよ。原始的に抵抗感やささくれたものが身体に宿っている若者にぼくは最近出会っていません。そんなにこの社会に順応したいのかなあ。ぼくなんかはこの不愉快な世の中に少しでも爪を立てたいと思っているのにな。

身体を鍛えている若者は多いけれど、それは世界と闘える身体ではないと思う。映画『クローズZERO』などで不良グループのてっぺんを演じていた小栗旬君(82年生まれ)だって、ぼくから見たらまだまだ小不良。世界と闘う身体というのは、ジャングルでも都市でも生き延びられる身体であり、あらゆる困難に耐えうる身体です。でも若者は腹筋や上半身を肥大化させているでしょう。あれは偽物の身体ですよ。芝居でスローモーションの動きをさせると嘘が露わになります。スローモーションは、エイゼンシュテインが映画『戦艦ポチョムキン』で行ったモンタージュによる民衆描写のような多数の人々の固有性を瞬時に際立たせる手法ですが、A点からB点に移動する時間を長くとるために、片足で立ち続けないといけないんです。それには重心をちょっと下げて安定させる必要がありますが、若者たちはへタですぐヨタってしまう。ある種の老化ともいえるこの傾向は、デジタル系頭脳労働の増加の弊害かもしれないですし、日常生活で身体を昔ほど酷使してないことと上半身を鍛えることばかりに執念を燃やしているからでしょう。

徳間書店、蜷川幸雄『身体的物語論』P15-21

いかがでしょうか。とてもわかりやすい文章ですよね。そしてなおかつ上の引用の後半では演劇とも絡められて、蜷川さんだからこその言葉も聞くことができます。演劇のことをほとんど知らなくても「へえ、そうなんだ!」と発見があるエピソードですよね。

そして引用の途中で語られた、「今の若者は、敵を作らない身体になっているんじゃないかと思うんですよ。原始的に抵抗感やささくれたものが身体に宿っている若者にぼくは最近出会っていません。そんなにこの社会に順応したいのかなあ。ぼくなんかはこの不愉快な世の中に少しでも爪を立てたいと思っているのにな。」という言葉。

かつての日本には個性的な人がたくさんいて、ごつごつ、ざらざらしていた人たちがごろごろいた。しかし今は?

「個性が大切です」「ありのままの自分でいましょう」と声高らかに大人が叫べば叫ぶほど、何の個性もない「大人しい人間」が量産されていく。そうした時代を蜷川さんは明らかに見てとっているように思えます。

すべて一概には言えないのは当然ですが、「時代の傾向」としてこれは非常に大きな提言であると思います。

この本ではこのように具体的かつわかりやすく現代について蜷川さんが語ってくれます。タイトルで「うっ」となってしまう方もおられるかもしれませんがぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「蜷川幸雄『身体的物語論』~現代の日本人やその時代について巨匠は何を思うのか。演劇を通して見た私たちへの提言」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント

コメント一覧 (2件)

若い人々、眉が綺麗に整えられていて、そのせいで表情が希薄になっているのでは、と、常々思っていました。

私は、舞台や映画が大好きです。敵を作る顔、身体を作り込んでいるからです。

最近、ブラック・スキャンダル、(ジョニー・デップ)を観ました。彼が、いかに実在した悪党に似せるため、顔や体を作りこんでいったか、というメイキングビデオを見ましたが、見事に「敵」だらけの存在を作り上げていました。

読書も舞台も映画も、だからやめられないです。

コメントありがとうございます。

なるほど!たしかに眉毛もそうですね。

さすがジョニー・デップですね!メイキングはそういうストイックなところも見れていいですよね。

「読書も舞台も映画も、だからやめられないです」という言葉にものすごく共感します!