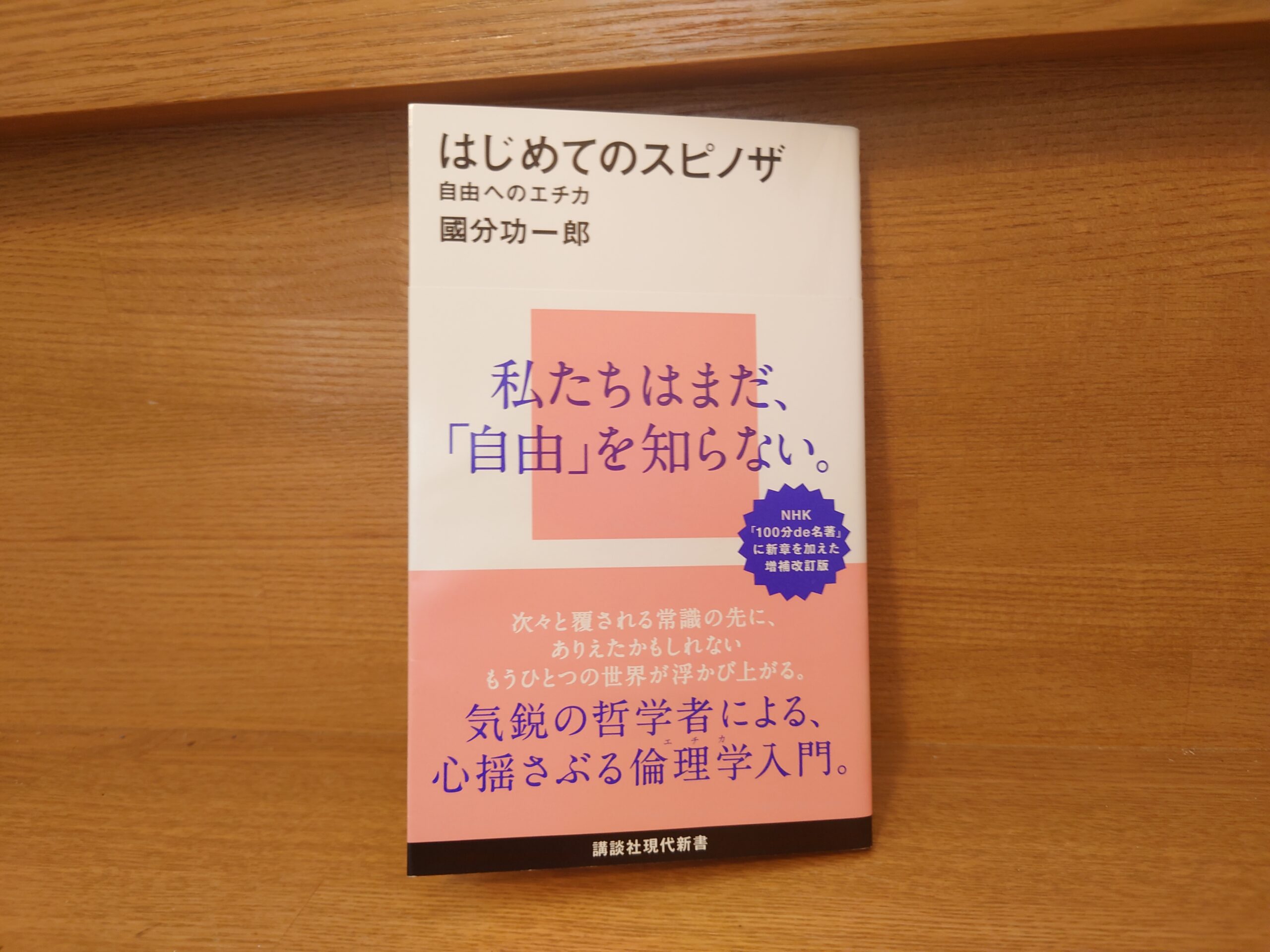

國分功一郎『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』概要と感想~オランダの哲学者スピノザのおすすめ入門書

今回ご紹介するのは2020年に講談社より出版された國分功一郎著『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』です。

早速この本について見ていきましょう。

私たちはまだ、「自由」を知らない――。

覆される常識の先に、ありえたかもしれないもうひとつの世界が浮かび上がる。

気鋭の哲学者による、心揺さぶる倫理学(エチカ)入門。★現代人の「思考のOS」を書き換えるスピノザ哲学のエッセンス★

□すべての個体はそれぞれに完全である。

□善悪は物事の組み合わせで決まる。

□「力」こそ物の本質である。

□自殺や拒食の原因は人の内側にはない。

□一人ひとりの自由が社会の安定につながる。

□必然性に従うことこそ自由である。

□自由な意志など存在しない。

□意志は行為を一元的に決定しない。

□真理の外側に真理の基準はない。

□新しい主体のあり方が真理の真理性を支える。*「NHK 100分de名著」『スピノザ エチカ』に新章を加えた増補改訂版*

Amazon商品紹介ページより

私がこの本を手に取ったのは前回の記事で紹介したジャン=クレ・マルタン著『フェルメールとスピノザ〈永遠〉の公式』がきっかけでした。

この本で語られるスピノザの思想が難しかったので、まずはよい入門書はないかと探していた時に出会ったのが今作『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』でした。

そしてそれは大正解。この本は入門書として最高です。とにかくわかりやすくスピノザのエッセンスを解説してくれます。

著者は「はじめに」で次のように述べています。少し長くなりますが重要な言葉ですのでじっくり読んでいきます。

スピノザは一七世紀オランダの哲学者です。一六三二年、アムステルダムのユダヤ人居住区に生まれた彼は、一六七七年にハーグでわずか四四歳の生涯を終えるまで、生前には二冊の本しか出版していません。

残りの著作は、彼の死後、友人たちの手によって遺稿集として刊行されました。スピノザの思想の核となる部分は、彼が死んでから世に知られるようになったのですが、その核こそ、本書で取りあげる『エチカ』に他なりません。

生前に匿名で出版した『神学・政治論』が無神論の書として取りざたされたため、スピノザはずっと危険思想家として扱われることになります。死後もスピノザへの攻撃は続きました。

しかし、その思想が忘れられたことはありませんでした。三〇〇年以上を経たいまも、多くの思想家・哲学者に影響を与え続けています。「エチカ」とは、倫理学という意味です。しばしば読むのがとても難しい本だと言われています。

たしかに、スピノザの書き方や思想のあり方は少し変わっています。『エチカ』を読み解くためには、何かしらの手引きが必要かもしれません。本書を通して、皆さんに読書の手引きになるお話ができればと思っています。

それにしてもなぜ、一七世紀の本をいま読む必要があるのでしょうか。

スピノザが生きていた一七世紀という時代は、歴史上の大きな転換点でした。たとえば、いま私たちが知っているタイプの国家は、この時期に誕生しています。

この国家形態は「主権」という言葉で特徴づけられますが、私たちが「国民主権」という表現を通じて慣れ親しんでいるこの考え方がヨーロッパで始まるのも一七世紀です。

学問に目を向ければ、デカルト(一五九六~一六五〇)が近代哲学を、ニュートン(一六四二~一七二七)が近代科学を打ち立てるのもこの時期です。ホッブズ(一五八八~一六七九)やロック(一六三二~一七〇四)の社会契約説も登場しました。

現代へとつながる制度や学問がおよそ出揃い、ある一定の方向性が選択されたのが一七世紀なのです。

スピノザはそのように転換点となった世紀を生きた哲学者です。

ただ、彼はほかの哲学者たちと少し違っています。スピノザは近代哲学の成果を十分に吸収しつつも、その後近代が向かっていった方向とは別の方向を向きながら思索していたからです。

やや象徴的に、スピノザの哲学は「ありえたかもしれない、もうひとつの近代」を示す哲学である、と言うことができます。

そのようにとらえる時、スピノザを読むことは、いま私たちが当たり前だと思っている物事や考え方が、決して当たり前ではないこと、別のあり方や考え方も充分にありうることを知る大きなきっかけとなるはずです。

たとえば人間の「自由」についてのスピノザの考え方は、私たちが囚われている常識を覆すものです。

現代では、「自由」という言葉は「新自由主義」のような仕方でしか使われなくなってしまいました。この経済体制が強いる過酷な自己責任論は多くの人に生きづらさを感じさせています。「自由」の全く新しい概念を教えてくれるスピノザの哲学は、そうした社会をとらえ直すきっかけになります。

講談社、國分功一郎『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』P3-6

スピノザは1632年にオランダのアムステルダムに生まれたユダヤ人でした。彼の祖先は1492年のスペインのユダヤ人迫害から逃れ、流れ流れてこの地にたどり着いています。

この「モンテーニュと異端審問のつながり~衰退するスペインとヨーロッパ啓蒙思想の拒絶 「中世異端審問に学ぶ」⑼」の記事でもお話ししましたが当時のスペインは異端審問によって社会が硬直し、イスラム教徒、ユダヤ人を次々と追放していきました。

そしてその中にはなんと、スピノザの他にもベーコンやデカルト、ロック、モンテーニュなど錚々たる人物の祖先たちもいたのです。西欧社会を変えていくこれらの大思想家のルーツがここにあったというのは驚きですよね。

そう考えるとスペインはイスラム教徒やユダヤ人を迫害することによって自らの首を絞めてしまったのではないでしょうか。優秀な頭脳や技術が宗教裁判という狂気によって根こそぎ他国に流出してしまったのです。

彼らの思想がそんな横暴を繰り返す絶対王政に対する反抗となっていくのも頷けるなと思ってしまいました。

さて、話は戻りますがスピノザは当時主流だったデカルトの「我思う、ゆえに我あり」という考え方とは違った方向性で自らの思想を展開していきます。

デカルトを中心とした当時の世界観としては、肉体と精神は全く別個のものというのが常識でした。しかしスピノザはその前提から否定していきます。ここからしてスピノザの独自性、さらに言えば異端性がうかがえます。スピノザはあまりに時代の先を行き過ぎた思想家でした。彼の思想は当時のキリスト教、ユダヤ教の世界観とはどうしても相容れないものだったのです。

スピノザの思想はむしろ私たち現代人に近いものだったとすら言えるかもしれません。ここではその思想内容まではお話しできませんが、この本を読んでいてスピノザの教えは現代人たる私たちにこそ響くのではないだろうかと感じました。

スピノザとはどんな人物だったのか、彼の思想はどこが革新的で何が従来の思想と異なっていたのかというのがとてもわかりやすくこの本では解説されます。

スピノザ入門として最高の1冊なのではないかと私は思いました。とにかくわかりやすく、読みやすい。そして彼の教えが現代を生きる私たちにとってどんな意味があるのかを考えさせてくれる素晴らしい作品です。

この作品を読んだことでフェルメールやレーウェンフックについてもより深く考えることができたと思います。彼らが皆1632年生まれで、しかもごく近いところで研究を続けていたというのは非常に興味深いものがあります。レンズを通して交差する三人の人生、思想。これは歴史の奇跡だと私は思います。実に面白い!

ぜひぜひおすすめしたい作品です。以上、「國分功一郎『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』オランダの哲学者スピノザのおすすめ入門書」でした。

前の記事はこちら

関連記事